Вонючие китайские ракеты

Автор: Михаил Юрьевич Салтыков

Один из мифов космонавтики — Могучий Китай который искусственно давят санкциями чтобы Святому Илонию не мешал. И который обязательно смог бы запускать полосы на небе не хуже Илония на «вонючке». Ну что ж, давайте разбираться.

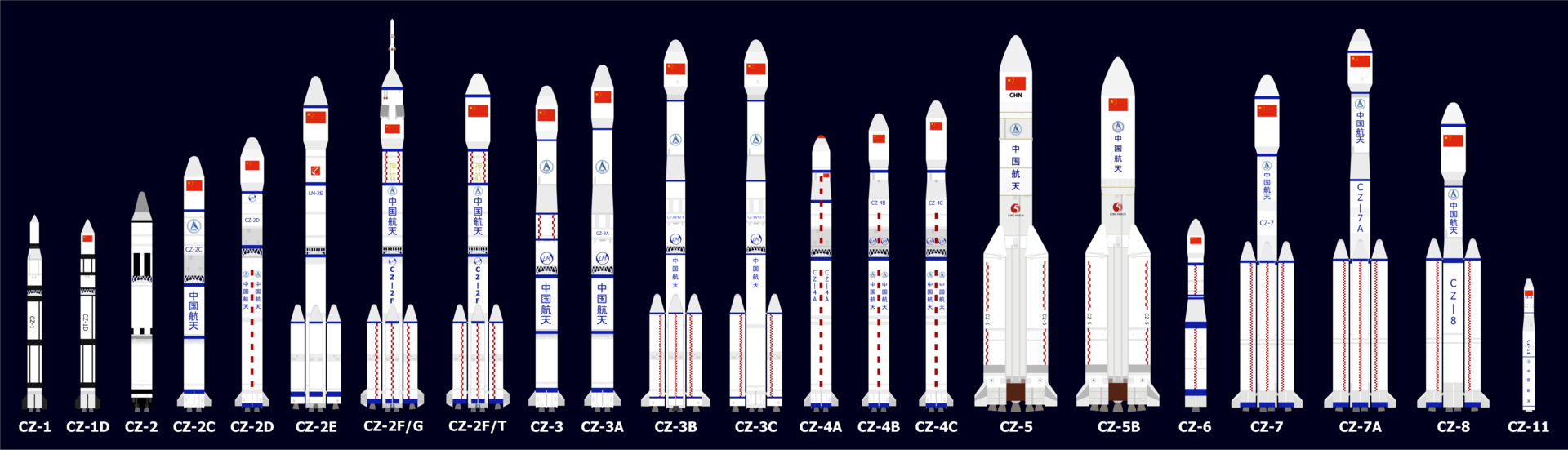

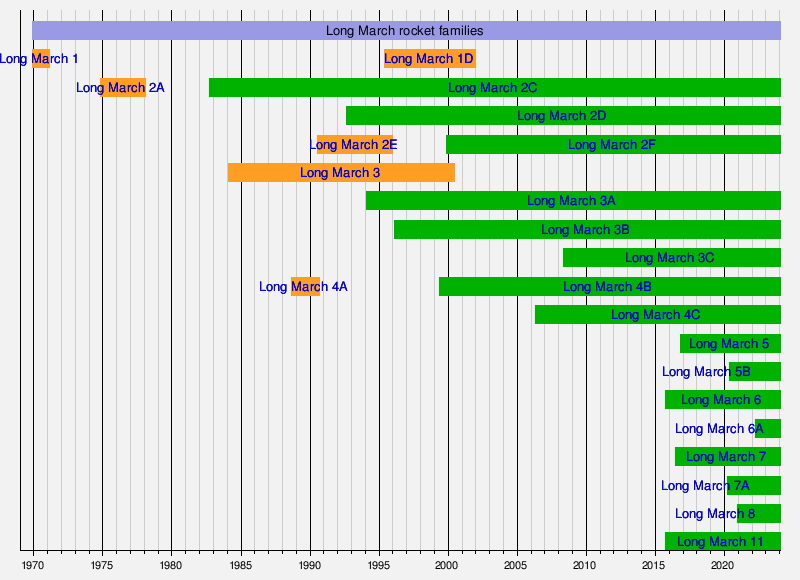

Для начала наглядная инфорграфика по истории китайских ракет прям с англовики:

«Вонючими» у Китая являются ракеты Великий Поход с 1 по 4 включительно. После китайцы прогнулись под зеленых и перешли на экологически-чистые криогенные компоненты. Хотя на самом деле зеленые тут ни при чем.

«Вонючими» у Китая являются ракеты Великий Поход с 1 по 4 включительно. После китайцы прогнулись под зеленых и перешли на экологически-чистые криогенные компоненты. Хотя на самом деле зеленые тут ни при чем.

Почему «вонючка»?

Исторически жидкий кислород в ракетной технике появился раньше азотного тетроксида и прочего несимметричного диметилгидрозина. И с ним успешно работали в полевых условиях стартовых комплексов Фау-2 в 1944. Но для баллистических ракет азотный тетраоксид и НДМГ безусловно удобней жидкого кислорода. А твердое смесевое еще удобней.

Так вот, если у СССР и США был краткий период кислородных баллистических ракет Р-7 и Атлас, довольно быстро ставших исключительно космическими, то Китай ковал свой ракетно-ядерный щит сразу на «вонючке» благодаря помощи разом советских ревизионистов и бургеркапиталистов. И для запуска в космос использовал доработанные баллистические ракеты ибо дешево.

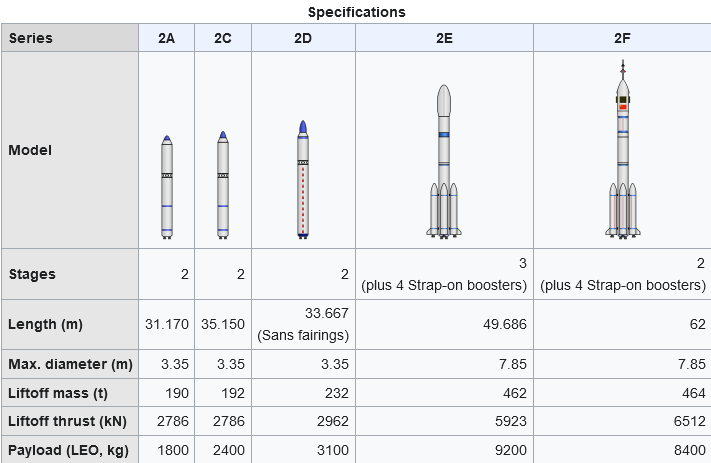

Но у конверсионных МБР есть один огромный недостаток — малая ПН. Особенно если не застал монструозные ранние МБР вроде «Семерки». CZ-2А выводила на НОО всего 1800 кг. В результате серии модернизаций двигателя и ракеты удалось поднять полезную нагрузку до 9.2 тонн на НОО у CZ-2E

Это при стартовой массе 462 тонны. Для сравнения керосиновая Союз-2 при сравнимой ПН весит 312 тонн. Самая первая версия Фалькона-9 весила 333 тонны при еще более сравнимой с китаянкой ПН.

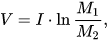

Потому что в азотном тетраоксиде азот — балласт нужный лишь для того чтобы не дать связанному с ним кислороду кипеть при комнатной температуре. Энергия реакции горения тратится на разгон балласта и в результате страдает скорость истечения от которой зависит отношение массы начальной к конечной

Чтобы это хоть как-то компенсировать вместо керосина используют тот самый НДМГ — ядовитую гадость, но содержащую больше атомов водорода, дающих при окислении больше тепла на единицу массы, чем керосин. И все равно получается хуже чем керосин с кислородом, особенно если двигатель как у китайцев.

Пламенный мотор

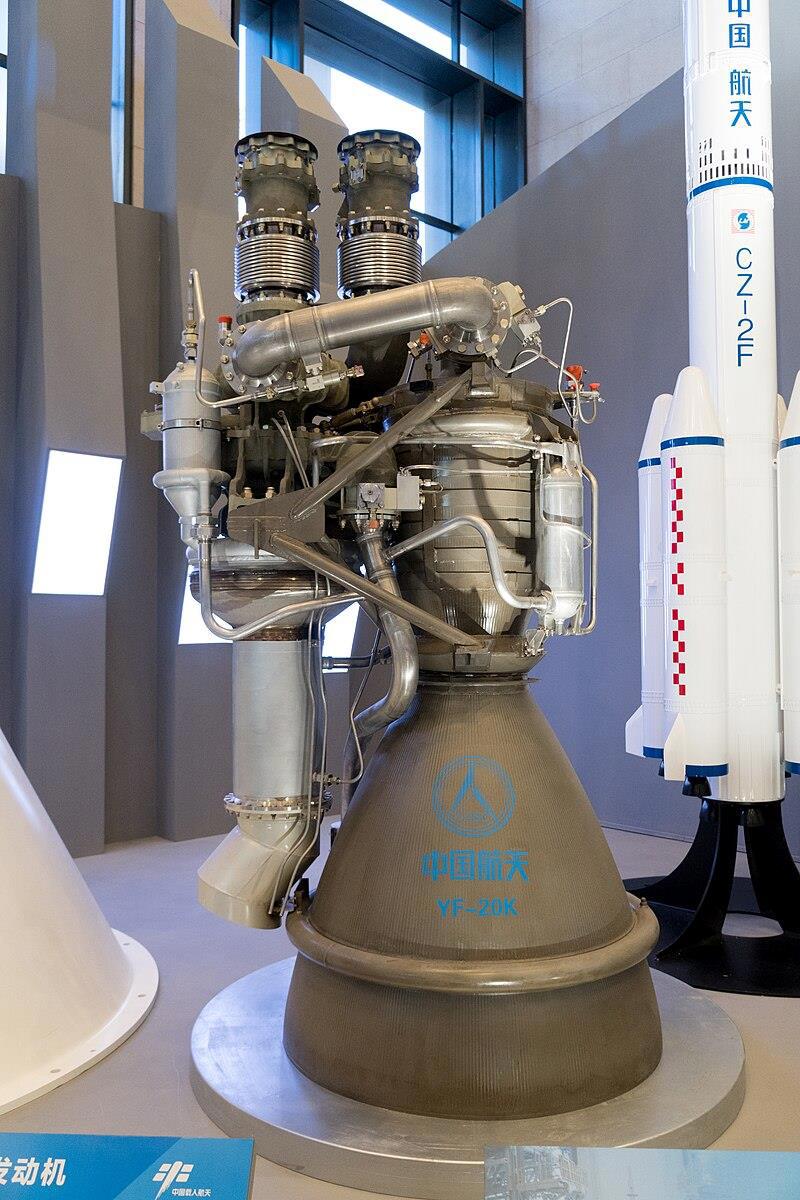

Знакомьтесь, YF-20. В разных модификациях использовался на первой и второй ступенях китайских ракет «гептильной эпохи».

Так вот, это двигатель открытого цикла, о чем нам говорит выхлопная труба турбонасоса на фотке. Что сильно просаживает скорость истечения поскольку добиться высокого давления с открытым циклом не получится. В СССР Глушко увлекшийся «вонючкой» довольно быстро пришел к закрытому циклу, но таких технологий китайцам уже не досталось.

Так вот, это двигатель открытого цикла, о чем нам говорит выхлопная труба турбонасоса на фотке. Что сильно просаживает скорость истечения поскольку добиться высокого давления с открытым циклом не получится. В СССР Глушко увлекшийся «вонючкой» довольно быстро пришел к закрытому циклу, но таких технологий китайцам уже не досталось.

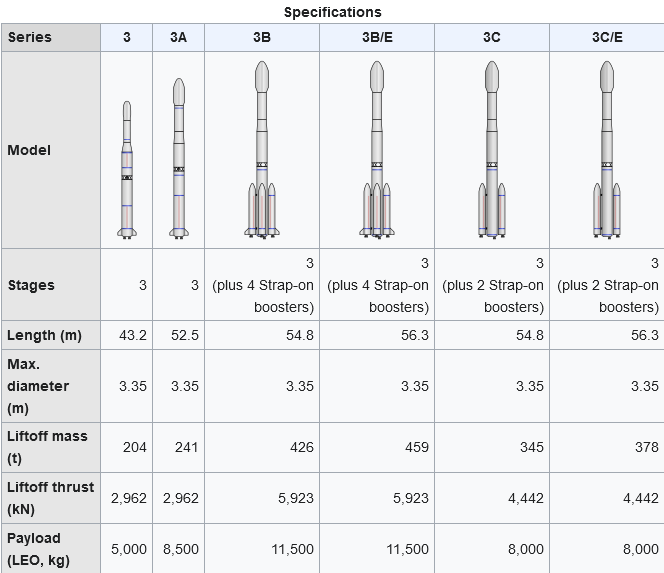

Для компенсации низкой скорости истечения YF-20 китайцы пошли путем проторенным американцами — создали водород-кислородный разгонный блок. Для чего были разработаны YF-73, а затем и более совершенный YF-75. Линейку ракет с водородным верхом назвали «Великий Поход 3» или CZ-3

Как видно из таблицы, водород дал существенный прирост ПН на НОО, но еще больше — на ГПО (геопереходной орбите). До 5.5 тонн у CZ-3B/E, против 3.5 тонн у CZ-2E. Собственно CZ-2E уже давно не используется из всей ветки остались только легкие версии для низких орбит и пилотируемая CZ-2F.

Как видно из таблицы, водород дал существенный прирост ПН на НОО, но еще больше — на ГПО (геопереходной орбите). До 5.5 тонн у CZ-3B/E, против 3.5 тонн у CZ-2E. Собственно CZ-2E уже давно не используется из всей ветки остались только легкие версии для низких орбит и пилотируемая CZ-2F.

А вот CZ-4 стала всего-лишь улучшенной версией ветки CZ-2. Добавили третью гептильную ступень с двигателем YF-40, что увеличило полезную нагрузку, особенно на солнечно-синхронную.

Зачем нужно много ПН?

Не смотря на вроде бы очевидную тупость вопроса, он периодически задается. Полезной нагрузки бывает либо мало, либо мало, но больше все равно не увезти. Да технологии позволяют создать кубсат массой в считанные килограммы, вот только возможности у того кубсата будут крайне ограниченные. Для примера можно посмотреть историю флота Planet Labs начинавшей с 5-килограммовых Dove и пришедшей к 150 кг Рапид Аям и 110 кг Скайсатам. И это только фотоаппараты. Если захочется закинуть в космос радар или ретранслятор то Старлинк-2 весит уже больше тонны.

И о санкицях

Долгое время практически единственной коммерческой орбитой была геопереходная — та с которой спутники сами довыводятся на геостационарную. Первым китайским носителем способным закинуть на ГПО актуальный на тот момент спутник стал CZ-2E летавший с 1990 по 1995. Уникальность этой ракеты в том что она летала исключительно с импортными спутниками. В основном это была продукция Хьюз.

После аварии при запуске Апстар-2 в 1995 между Хьюзом и китайцами начался срач на тему кто виноват. Хьюз кивал на китайцев и их обтекатель, китайцы — на Хьюза и его адептер полезной нагрузки. В ходе срача стороны махали секретными документами, прям как на форуме вартандера. Вот только если в китайских секретных документах того времени американцы ни чего нового для себя обнаружить не могли, то вот в американских. В США начался бугурт на тему «китайцы тырят технологии», закончившийся передачей спутников под контроль ITAR, из под которого они выйдут уже в 2010е. На практике это означало запрет на полеты на китайских ракетах спутников американского производства. Но на самом деле не на китайских, а на любых иностранных — Протон обходил ограничения за счет того что юридически считался американским благодаря International Launch Alliance.

Вот только спутники делают не только в США. Так в 2011 году на CZ-3B/E спокойно полетел европейский Eutelsat W3C. Кроме того, китайцы сами вышли на рынок спутникостроения — первый спутник Венесуэллы был собран и запущен китайскими товарищами, как и первый нигерийский спутник связи. Да, это единичные запуски, вот только Китаю тогда самому было нужнее. Страна создавала свою спутниковую группировку включая навигационную систему и не получила в наследство от более развитой цивилизации готовые носители со всей инфраструктурой и хорошей историей запусков.

Конец эпохи

Для дальнейшего развития китайцам требовалось заменить YF-20 на что-то более другое. Заменой стал YF-100, подозрительно похожий на РД-120 керосиновый двигатель закрытого цикла. Кроме того, был разработан водородный YF-77 тягой 70 тонн. На базе этихдвух двигателей должно было быть создано семейство модульных (по тогдашней моде) ракет CZ-5 позволявших и спутники запускать и тайконавтов на Луну отправлять.

Вот только пока китайцы делали CZ-5 появился Маск и быстро показал что без водорода жить можно, а вот без многоразовости — не очень. CZ-5 все-же полетела и постепенно замещает «вонючки» в нише геостационарных и тяжелых низкоорбитальных запусков. Ракета представляет собой водородный центр с 2 YF-77, четыре керосиновых ускорителя с 2 YF-100 на каждом и третью ступень с проверенным YF-75. В случае запуска большой ПН на низкую орбиту третья (вторя по американской классификации) ступень убирается.

В качестве замены CZ-2 создана CZ-6. Пока что есть в двух вариантах. Базовая имеет всего один двигатель на первой ступени, выводит тонну на солнечно-синхронную. У 6А на первой ступени два двигателя и добавлены твердотовливные ускорители. Да, надо упомянуть сверхлегкую полностью твердотопливную CZ-11.

В качестве бюджетной версии CZ-5 и замены CZ-3 имеется CZ-7. Тут в центре два керосиновых YF-100, четыре ускорителя по одному YF-100 в каждом. Версия с двумя ускорителями называется CZ-8 и на ней планируют осваивать многоразовость.

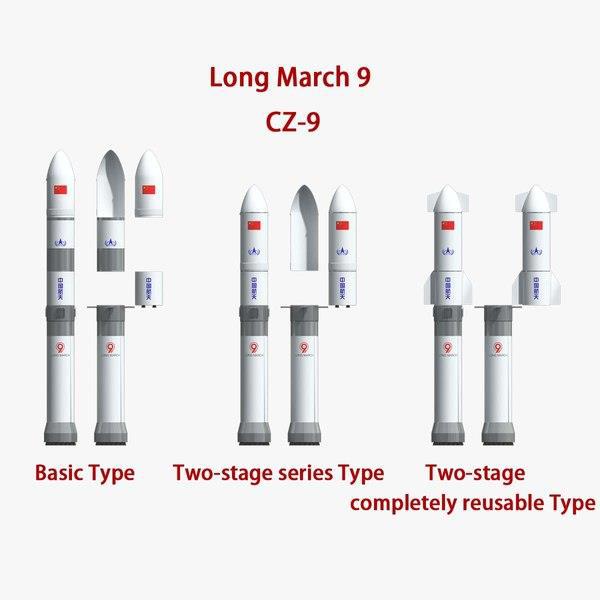

Наконец в планах CZ-10 совершенно ни чем не похожая на Фалькон Хэви, с возвращаемыми ускорителями и способная в двупуск высадить тайконавтов на Луну и CZ-9, не похожая на этот раз на Старшип.

Хотя есть нюансы. Китайский Старшип изначально будет большим метановым Фальконом со спасением только первой ступени. Многоразовую вторую ступень пока что задвинули на дальнюю перспективу. Зато благодаря наработкам по водородным двигателям CZ-9 может забросить к Луне 35 тонн в один запуск со спасением первой ступени, а вот Старшипу для полета дальше околоземной орбиты нужна дозаправка. Т.е. запуск китайского Старшипа будет дороже за счет меньшей многоразовости, но в нем меньше технических рисков. При этом многоразовая первая ступень уже эпик вин по сравнению с одноразовым супертяжем. Вопрос лишь в успешности оригинального Старшипа и дозаправки в космосе — эксперименты по переливу топлива в невесомости планируется провести уже на следующем запуске.

Выводы

В целом ситуация в космосе сейчас следующая:

1. НАСА и Боинголокхид. Роскосмос, только при деньгах. Бюрократы и эффективные менеджеры на остатках былой роскоши, делают долго, дорого, но пока еще хоть надежно. Собственно этим «надежно» бюджеты и обосновываются.

2. Маск. По сравнению с предыдущими, нищий. Бюджет состоит из частных инвестиций, их за все года меньше годового бюджета НАСА и по ним надо отчитываться запусками Старлинков. Зато без эффективных менеджеров благодаря чему периодически совершает чудеса.

3. Китай. Где-то между ними. Денег примерно как у НАСА, но эффективного менеджмента и бюрократизма явно меньше, хотя и больше чем у Маска. Находится в позиции догоняющего ибо одновременно нет остатков былой роскоши и способности творить чудеса. Для последней нужно философски относиться к взорваным прототипам а иногда и серийным ракетам, что в современной госухе встречается чуть чаще чем никогда.