Первый балетный спектакль

Автор: Игорь РезниковРовно 307 лет тому назад, в субботу 2 марта 1717 года, в Лондоне произошло знаменательное событие в истории мирового музыкального театра. Публика, пришедшая в Drury Lane Theater, увидела балет, поставленный Джоном Уивером. Назывался он «Любовные похождения Марса и Венеры». Считается, что это первый в истории спектакль, сюжет которого раскрывается исключительно средствами танца, жестов и музыки – то есть, первый в мире самостоятельный балет.

Блестящий расцвет музыкального искусства в Италии и Франции во второй половине XVI века способствовал появлению как балета, так и оперы. Итальянское слов «balleto» - уменьшительное от «ballo». Это слово и сейчас по-итальянски обозначает и танец, и бал, и балет. Но в последнем значении оно утвердилось после того, как в 1581 году итальянец Бальтазарини поставил а Париже при дворе Екатерины Медичи маленький танцевальный спектакль с мифологическим сюжетом «Цирцея и нимфы». А уже в 1585 году один итальянский автор дал описание балета, приближающееся к современному: «Это небольшое пантомимическое действие с музыкой и танцами».

Корни балета - в народном творчестве. Прообраз его – народные пляски с пением, вроде наших драматизированных хороводов или французских и итальянских песен-танцев, во время которых танцующие в своих движениях воспроизводят содержание песни. При своем возникновении балет использовал многое из того, что в пестром, красочном быту средневековья, а затем Возрождения связывалось с движением – торжественные процессии, турниры, балы, маскарады. Большую роль сыграли и интермедии, разыгрывавшися между действиями средневековых «священных представлений», а позднее между актами ренессансных светских пьес. Эти зрелища приобрели особую красоту, когда в их оформлении приняли участие лучшие художники, вплоть до Леонардо и Рафаэля. Правда, художественные деятели того времени о создании балета как отдельного вида искусства не думали – они мечтали о возрождении античного театра, в котором объединялись декламация, пение, пластика и драматическая игра.

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на связь с народным искусством, балет первоначально возник как аристократическое, придворное развлечение, как пышное и блестящее представление. Достаточно вспомнить знаменитые балеты при дворе Людовика XIV, в которых принимали участие сам король и самые приближенные его придворные. Танцы и выходы костюмированных персонажей перемежались здесь ариями, хорами и декламацией.

В середине XVII века великий Жан Батист Люлли создал во Франции своеобразный жанр оперы-балета - в оперный спектакль включались довольно обширные балетные сцены. Это жанр развил другой французский гений, Жан Филипп Рамо. Бесспорно, балетные интермедии и дивертисменты украшали оперный спектакль. Но следует признать, что они носили чисто декоративный характер, не играя никакой роли в раскрытии драматического смысла оперы. Когда уже созревала оперная реформа Глюка, над этими вставками открыто иронизировали.

Французский литератор и критик Мельхиор Гримм:

Французская опера – это зрелище, где всё счастье и несчастье персонажей сводится к тому, чтобы смотреть, как вокруг них танцуют».

Жан-Жак Руссо:

Способ вывести на сцену балет очень прост. Если государь весел, все разделяют его радость и танцуют. Если он печален, все хотят его развеселить и танцуют. Есть немало и других поводов для танца: самые важные жизненные акты совершаются в танце - жрецы молятся, танцуя, солдаты воюют, танцуя, боги танцуют, черти танцуют. Танцуют даже при погребении.

В 1712 году в лондонском журнале «Зритель» было опубликовано письмо о балете с таким занятным вступлением: «Следует знать, что каким бы вздорным ни слыло это искусство, не может быть хорош танцовщик, не обладающий разумом». И далее предлагалось сравнить виртуозов с животными, у которых прыжки получаются гораздо лучше. Автором письма был мало кому известный Джон Уивер, который высказал мысли, опередившие свое время чуть ли не на полвека. Он уже тогда задумывался о создании английского балетного театра и даже намекал на это: «Если бы явился гений и подвинул искусство танца к тому совершенству, на какое оно способно, чего бы только от этого искусства нельзя было ждать!»

Уивер был своего рода ученым, просветителем, что в балетном мире встречается нечасто. Он родился 21 июля 1673 года в английском городе Шрусбери, в семье танцмейстера. Судя по его публикациям, он получил хорошее образование. Выступать Уивер начал с 1700 года – он стал Арлекином в модных тогда буффонадах на темы итальянской комедии дель арте. Там требовалось не только умение кувыркаться, но и актерское мастерство, и способность создать образ средствами пластики. Ничего удивительного, что первым спектаклем, поставленным Уивером-хореографом, была пантомима с танцами и разговорными диалогами «Проделки трактирных плутов». Случилось это в 1703 году.  Но молодой автор мечтал о более серьезных сюжетах. К созданию балетных постановок он готовился своеобразно – практически перестал танцевать на сцене сам, перестал ставить приятные публике вещицы. Он углубился в теорию и начал публиковать статьи и книги: «Опыт об истории танца», «Беседы по анатомии и механике танца», «История мимов и пантомим». Он даже перевел на английский язык трактат Рауля Фейе «Хореография», посвященный системе записи танцев буквами и знаками. В своих трудах он предлагал учиться у танца древности и объяснять движения ума жестами и движениями тела, «ясно и разборчиво представлять действия, поступки и страсти так, чтобы зритель мог совершенно понимать исполнителя по его движениям, хотя бы тот не произносил ни слова». Он предлагал балетному артисту достичь высшей степени совершенства путем размышлений… Этот протест против танца, сводящегося к прыжковой технике, кажется забавным, но тогда он был более чем прогрессивен. Целью Уивера были пантомимные спектакли, без единого сказанного или пропетого слова – все слова заменяла бы пантомима, которую сам он, кстати, называл сценическим танцем и выделил в отдельный вид театральной хореографии.

Но молодой автор мечтал о более серьезных сюжетах. К созданию балетных постановок он готовился своеобразно – практически перестал танцевать на сцене сам, перестал ставить приятные публике вещицы. Он углубился в теорию и начал публиковать статьи и книги: «Опыт об истории танца», «Беседы по анатомии и механике танца», «История мимов и пантомим». Он даже перевел на английский язык трактат Рауля Фейе «Хореография», посвященный системе записи танцев буквами и знаками. В своих трудах он предлагал учиться у танца древности и объяснять движения ума жестами и движениями тела, «ясно и разборчиво представлять действия, поступки и страсти так, чтобы зритель мог совершенно понимать исполнителя по его движениям, хотя бы тот не произносил ни слова». Он предлагал балетному артисту достичь высшей степени совершенства путем размышлений… Этот протест против танца, сводящегося к прыжковой технике, кажется забавным, но тогда он был более чем прогрессивен. Целью Уивера были пантомимные спектакли, без единого сказанного или пропетого слова – все слова заменяла бы пантомима, которую сам он, кстати, называл сценическим танцем и выделил в отдельный вид театральной хореографии.

В начале 1717 года в «Друри-Лейн» Уивер репетировал свой первый действенный балет. Руководство театра сэкономило на постановке и потом об этом пожалело – спектакль получился хороший. Сюжет был взят из античной мифологии – богиня Венера обманывала супруга Вулкана с красавцем Марсом. В сценах Венеры и Вулкана развивался целый танцевально-пантомимный диалог с пылкими чувствами. Уивер оставил записи своего «танцевального языка»: «Восхищение изображают поднятой правой рукой; ладонь с сомкнутыми пальцами поднята кверху, затем кисть одним махом поворачивается кругом и пальцы раскрываются; тело откидывается, глаза прикованы к предмету. Удивление: обе руки воздеты к небесам, глаза подняты, тело откинуто». Таким образом можно было выстраивать целые фразы.

Балет Уивера основан на классической мифологии, но современные страсти там бурлят - его непосредственным источником была пьеса Питера Энтони Мотте «Любовь Марса и Венеры», написанная в 1695 году.  «Любовь Марса и Венеры» рассказала известную историю в шести коротких сценах, наполненных танцами и пантомимой. Продолжался спектакль предположительно минут 40. Появляется Марс со своими воинами и исполняет воинственный танец. Венера является в окружении граций и демонстрирует свое очарование в чувственной пассакалье. Когда прибывает обиженный изменой Венеры Вулкан, происходит их ссора в танце «пантомимического типа». Вулкан удаляется в свою кузницу, чтобы отомстить неверной супруге с помощью подвластного ему Циклопа. Марс и Венера вместе со своими приспешниками исполняют танцы, выражающие любовь и желание. Вулкан завершает свой план мести влюбленным. В финальной сцене Вулкан и Циклоп вместе подкарауливают Марса и Венеру и выставляют их на посмешище других богов, пока не вмешивается Нептун и в финальном «Великом танце» не восстанавливается всеобщая гармония.

«Любовь Марса и Венеры» рассказала известную историю в шести коротких сценах, наполненных танцами и пантомимой. Продолжался спектакль предположительно минут 40. Появляется Марс со своими воинами и исполняет воинственный танец. Венера является в окружении граций и демонстрирует свое очарование в чувственной пассакалье. Когда прибывает обиженный изменой Венеры Вулкан, происходит их ссора в танце «пантомимического типа». Вулкан удаляется в свою кузницу, чтобы отомстить неверной супруге с помощью подвластного ему Циклопа. Марс и Венера вместе со своими приспешниками исполняют танцы, выражающие любовь и желание. Вулкан завершает свой план мести влюбленным. В финальной сцене Вулкан и Циклоп вместе подкарауливают Марса и Венеру и выставляют их на посмешище других богов, пока не вмешивается Нептун и в финальном «Великом танце» не восстанавливается всеобщая гармония.

«Любовные похождения Марса и Венеры» стали хореографическим спектаклем, в котором действие подчинялось развитию единого замысла, где поступки персонажей отвечали логике характеров, и эти характеры раскрывались в сложно разработанных сценах. Этот спектакль упорядочил умственные эксперименты Уивера, и балетмейстер уже мог перейти к серьезному действенному балету.

На первых представлениях «Любви Марса и Венеры» Марса танцевал виртуозный танцовщик француз Луи Дюпре. Венерой была Эстер Сантлоу, которую современники называли «несравненной», восхищаясь ее красотой, танцевальным и актерским мастерством. Сам Джон Уивер представал в роли Вулкана. Он был великолепным характерным танцовщиком, в совершенстве владел искусством жеста. Их поддерживали лучшие танцоры Друри-Лейн.

«Любовь Марса и Венеры» имела несомненный успех. В сезон премьеры прошло семь спектаклей, представления периодически возобновлялись в последующие пять лет.

Усилия Уивера не прошли незамеченными. Колли Сиббер, английский актер-менеджер, знаменитый драматург и поэт, сказал об этом: «Чтобы сделать танец чем-то большим, чем движение без смысла, потребовалось некоторое преобразование. История о Марсе и Венере была преобразована в связное представление, в котором чувства были так счастливо выражены, а вся история так доходчиво рассказана без слов, лишь языком танца и жеста, что мыслящие зрители приняли это как приятное и умное развлечение ».

6 марта 1718 года состоялась премьера еще одного балета Уивера - «Миф об Орфее и Эвридике».

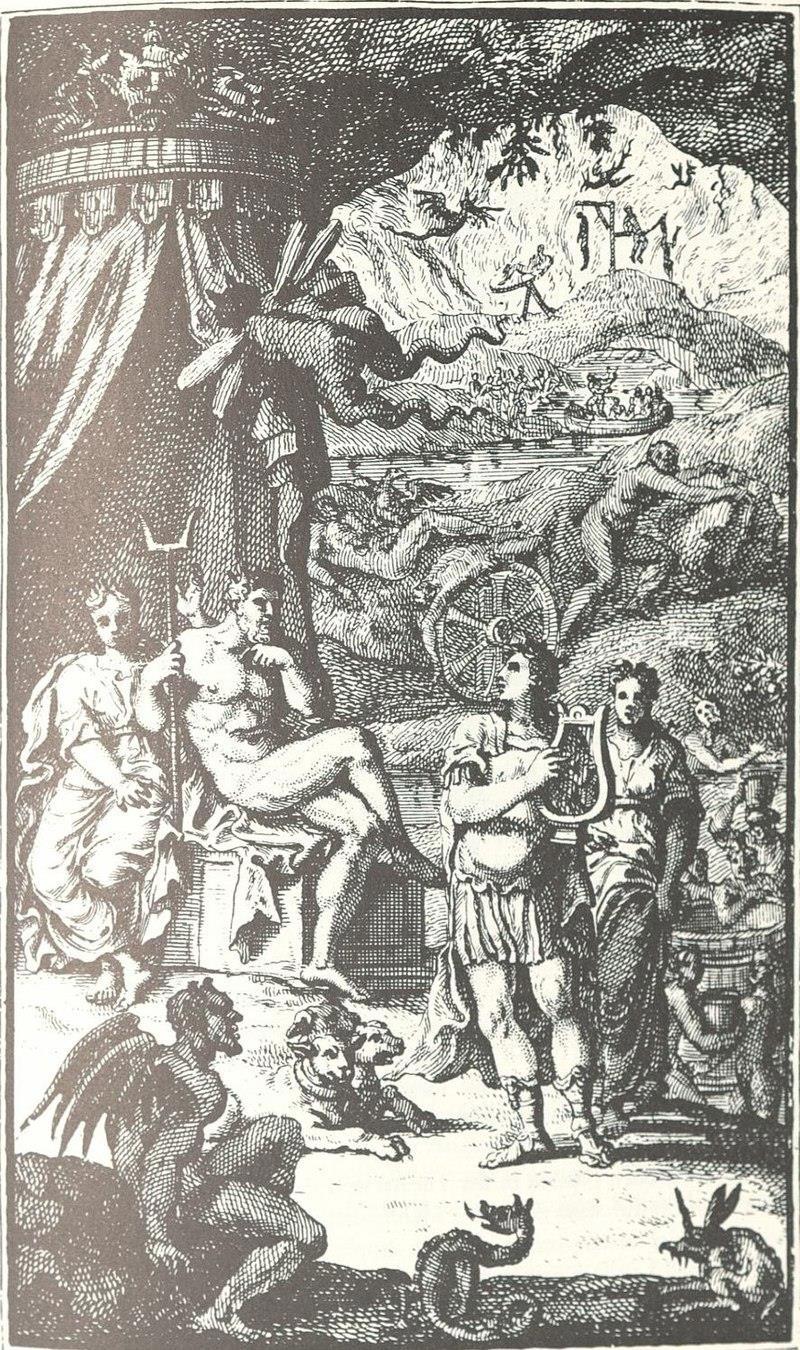

Титульный лист сценария балета "Орфей и Эвридика"

Титульный лист сценария балета "Орфей и Эвридика"

Сам Уивер исполнил в нем роль Орфея. Сюжет был популярный. Характеры и конфликты действующих лиц были сложнее, чем в «Любовных похождениях Марса и Венеры». Кстати, главную партию – Эвридики – вновь исполнила Эстер Сантлоу. Она, как и Уивер, опередила свое время – в эпоху тяжелых платьев с фижмами и громоздких головных уборов появлялась на сцене в роли Дианы с распущенными волосами и в простом платье с укороченной юбкой, так что были видны ремни котурнов, охватывающие ее икры. В Англии правила для артисток были не так строги, как во Франции.

Казалось, этот балет английской публике понравился, спектакль был показан 18 раз. Но печальная история Орфея оказалась трудна для восприятия. Уивер понял, что поспешил с реализацией своих идей. К тому же у него был талантливый соперник, предлагавший публике зрелища красочные, яркие, с хорошо поставленными танцами, а главное – смешные, что особенно ценилось широкой английской публикой. Это был Джон Рич, хореограф театра «Линкольн Инн Филдс». Английская публика желала платить деньги за развлечения – понял это и Уивер. Он сделал шаг назад - стал сочинять балеты на старый лад, не чураясь арлекинады, даже включал в них пение и диалоги. Самым забавным в этом соперничестве было «воровство» Рича – он брал темы Уивера и сочинял их комические версии, часто под тем же названием. Уивер пытался отвечать тем же и иногда вставлял гротескные сцены в серьезные сюжеты, но обыграть Рича никак не мог. Он даже изобретал трюки и пускал в ход механические чудеса – Арлекин у него вылуплялся из яйца и при встрече с медведем с перепугу превращался в цветок. Тщетно!

Казалось бы, Уивер потерпел поражение. Он был признан английскими интеллектуалами, но не принят английской публикой. Однако цыплят по осень считают. В 1742 году на сцену театра «Друри-Лейн» впервые вышел начинающий актер Дэвид Гарик. Он играл шекспировских героев именно так, как должно было понравиться Уиверу: все переживания, чувства и страсти, переполняющие душу короля, роль которого он исполнял, угадывались в каждом жесте, сквозили в каждом движении актера. Они познакомились и, видимо, подружились, невзирая на разницу в возрасте. Именно в доме Гарика, впоследствии ставшего знаменитым, Уивер познакомился с молодым французским танцовщиком по имени Жан Жорж Новер, который в 1755–1757 годах гастролировал в Лондоне. Искусство Гарика и теории Уивера произвели на Новера огромное впечатление и впоследствии сыграли большую роль в деятельности великого балетмейстера-реформатора, создателя «действенного балета».

Неизвестно, знал ли Уивер, что судьба послала ему настоящего ученика, сумевшего развить его идеи о танцевальном спектакле в более подходящее для них время. Сам он вернулся в родной город Шрусбери, основал пансион и учил детишек танцам чуть ли не до девяностолетнего возраста, ставил для них несложные пантомимы, а однажды – даже целый балет «Суд Париса», показанный в здании крытого рынка Шрусбери. 24 сентября 1760 года Джон Уивер скончался. И в этом же году в Лионе и Штутгарте вышли в свет «Письма о танцах и балете» Новера, обозначившие целую эпоху в истории балетного театра. Уивер в них упоминается – но вскользь. Но если восстанавливать историческую справедливость, то его нужно назвать учителем Новера, слишком рано провозгласившим основы современной балетной драматургии.

2 марта 2017 года, ровно через 300 лет после премьеры спектакля Уивера, в Кембридже состоялся мемориальный спектакль, поставленный специально для этого созданной «The Weaver Dance Company». Хореография была восстановлена по опубликованному самим Джоном Уивером сценарию, который был записан в нотации, разработанной Бошаном-Фейе для записи танцев. Что же касается музыки балета, то она была утеряна. Но по свидетельству современников, Уивер создал в качестве музыкального сопровождения лоскутное одеяло, «паштет» с использованием музыки лондонской сцены того времени. Это произведения Жан-Батиста Люлли, Жака Пизибля, Генри Перселла, Готфрида Фингера, Джона Экклса, Иеремии Кларка и Уильяма Крофта. Их сочинения и легли в основу партитуры возобновленного балета.

После этого балет Уивера ставился еще в ряде городов Великобритании.