Старший современник Глинки

Автор: Игорь РезниковСегодня исполняется 225 лет со дня рождения Алексея Верстовского – талантливого русского композитора, ровесника Пушкина и несколько старшего современника Глинки.  Парадоксально, но в 1862 году, после смерти композитора А.Н. Серов писал, что «в отношении популярности Верстовский пересиливает Глинку»: великий критик имел в виду необычайно стойкий успех лучшей оперы Верстовского «Аскольдова могила». Эта опера до сих пор ставится в театрах, отдельные ее номера нередко звучат с концертных площадок. Это произведение Верстовского вызывает интерес и за рубежом. Огромный раздел посвящен опере в английской Википедии – даже со звуковыми и нотными примерами. В "Очерках бурсы" Н.Г. Помяловского ученики время от времени напевают фрагмент оперы "В старину живали деды веселей своих внучат". Тот же фрагмент, по свидетельству В. А.Гиляровского, часто звучал в знаменитом московском трактире Тестова.Верстовский вступил на музыкальное поприще в конце 1810-х годов, и более 40 лет находился в центре музыкально-театральной жизни России, активно участвуя в ней и как плодовитый композитор, и как влиятельный театральный администратор. Композитор был близко знаком со многими выдающимися деятелями русской художественной культуры. Он был «на ты» с Пушкиным и Одоевским. Тесная дружба и совместное творчество связывали его со многими писателями и драматургами — прежде всего А. Писаревым, М. Загоскиным, С. Аксаковым, А. Грибоедовым.

Парадоксально, но в 1862 году, после смерти композитора А.Н. Серов писал, что «в отношении популярности Верстовский пересиливает Глинку»: великий критик имел в виду необычайно стойкий успех лучшей оперы Верстовского «Аскольдова могила». Эта опера до сих пор ставится в театрах, отдельные ее номера нередко звучат с концертных площадок. Это произведение Верстовского вызывает интерес и за рубежом. Огромный раздел посвящен опере в английской Википедии – даже со звуковыми и нотными примерами. В "Очерках бурсы" Н.Г. Помяловского ученики время от времени напевают фрагмент оперы "В старину живали деды веселей своих внучат". Тот же фрагмент, по свидетельству В. А.Гиляровского, часто звучал в знаменитом московском трактире Тестова.Верстовский вступил на музыкальное поприще в конце 1810-х годов, и более 40 лет находился в центре музыкально-театральной жизни России, активно участвуя в ней и как плодовитый композитор, и как влиятельный театральный администратор. Композитор был близко знаком со многими выдающимися деятелями русской художественной культуры. Он был «на ты» с Пушкиным и Одоевским. Тесная дружба и совместное творчество связывали его со многими писателями и драматургами — прежде всего А. Писаревым, М. Загоскиным, С. Аксаковым, А. Грибоедовым.

Литературно-театральное окружение оказало заметное влияние на формирование эстетических вкусов композитора. Близость к деятелям русского романтизма и славянофилам сказалась в приверженности Верстовского к русской старине, в его тяге к фантастике, к вымыслу, причудливо соединявшемуся с любовным воспроизведением характерных примет национального быта, реальных исторических лиц и событий. Как и Глинка, он внес огромный вклад в создание профессиональной русской музыки.

Алексей Николаевич Верстовский родился в Тамбовской губернии, в имении Селиверстово, 1 марта 1799 года. Интересно, что Верстовским он был лишь во втором поколении. Дед Верстовского – генерал Селиверстов – привез из военной кампании «пленную» турчанку, в которую влюбился. Екатерина Вторая разрешила брак при условии «прекращения фамилии». Так Селиверстовы превратились в Верстовских (количество букв осталось то же), их сын Николай был приписан к дворянскому сословию как выходец из «польского шляхетства». В семье много музицировали, у отца был собственный крепостной оркестр и большая по тем временам нотная библиотека. Талант будущего композитора обнаружился рано - с 8 лет он начал выступать в любительских концертах как пианист, а вскоре проявилась и его склонность к музыкальному сочинительству.

Затем семья переехала в Уфу. А в 1816 году Алексей по воле родителей был определен в Институт корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге. Через год он поступил на государственную службу.

Одаренного молодого человека захватила музыкальная атмосфера столицы, и он продолжил свое музыкальное образование под руководством самых известных петербургских педагогов. Верстовский брал уроки фортепиано у Д. Штейбельта и Дж. Филда, занимался игрой на скрипке, изучал теорию музыки и основы композиции. Здесь, в Петербурге, рождается и крепнет его увлечение театром, страстным приверженцем которого он останется на всю жизнь. Со свойственной ему пылкостью и темпераментом Верстовский принимает участие в любительских спектаклях как актер, переводит на русский язык французские водевили, сочиняет музыку к театральным представлениям. Завязываются интересные знакомства с видными представителями театрального мира, поэтами, музыкантами, артистами. Среди них молодой литератор Н. Хмельницкий, маститый драматург А. Шаховской, критик П. Арапов, композитор А. Алябьев. В числе его знакомых был также Никита Всеволожский, основатель сообщества «Зеленая лампа», освященного именем Пушкина. Бывал «под лампой» и Верстовский - вероятно, в это время и произошло его первое знакомство с великим поэтом. Впоследствии Александр Сергеевич даже пригласил Алексея Николаевича на мальчишник, который устраивал перед женитьбой.

В 1819 году юный композитор впервые почувствовал вкус славы. Постановка его водевиля «Бабушкины попугаи» (на текст Хмельницкого) принесла большой успех. Воодушевленный Верстовский решает полностью посвятить себя служению любимому искусству. За первым водевилем последовали «Карантин», «Первый дебют актрисы Троепольской», «Дом сумасшедших, или Странная свадьба» ... Водевиль, перенесенный с французской сцены и переделанный на русские нравы, становится одним из излюбленных жанров русской публики той поры. Остроумный и веселый, полный жизнеутверждающего оптимизма, он постепенно впитывает в себя традиции русской комической оперы и перерастает из развлекательной пьесы с музыкой в спектакль, в которой музыка выполняет важную драматургическую роль, почти в настоящую оперу.

Современники высоко ценили Верстовского — автора водевилей. Грибоедов в 1823 году, в процессе совместной работы над водевилем «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», писал композитору: «В красоте твоей музыки нисколько не сомневаюсь и заранее поздравляю себя с нею». А вот слова Белинского, как известно, поборника высокого искусства: «Это не обыкновенная музыкальная болтовня, без смыслу, а что-то одушевленное жизнию сильного таланта». Верстовский – автор музыки более чем к 30 водевилям. И хотя некоторые из них были написаны в соавторстве с другими композиторами, именно он был признан основоположником этого жанра в России. Серов назвал его «создателем своеобразного кодекса водевильной музыки».

Блестящее начало композиторской деятельности Верстовского упрочилось его служебной карьерой. В 1823 году Алексей Николаевич был назначен чиновником особых поручений в канцелярию московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицына, затем инспектором музыки Дирекции московских театров, а с 1842 года возглавил эту Дирекцию. Этот период современники называли «эпохой Верстовского». С присущей ему энергией и энтузиазмом он включается в московскую театральную жизнь, завязывает новые знакомства, дружеские и творческие контакты. По воспоминаниям разных людей, знавших его, Верстовский был личностью весьма незаурядной, сочетавшей высокую природную одаренность музыканта с энергичным умом администратора, умевшего практически организовать театральное дело. О нем, в частности, очень высоко отзывался драматург А. Н. Островский.

Несмотря на свои многочисленные обязанности, Верстовский продолжал много сочинять. Это была не только театральная музыка, но и разнообразные песни и романсы, с успехом исполнявшихся на сцене и прочно вошедших в городской быт. Сильной стороной Верстовского было тонкое претворение интонаций русской народной и бытовой песни-романса, опора на популярные песенно-танцевальные жанры, сочность, характерность музыкального образа. Отличительной особенностью творческого облика Верстовского является его склонность к воплощению волевых, энергичных, активных душевных состояний. Яркая темпераментность и особенная жизненная сила заметно отличают его произведения от творчества большинства его современников, например Гурилева и Алябьева, окрашенного преимущественно в элегические тона. Вот пример: знаменитая цыганская песня, которую передал композитору сам Пушкин, полна в трактовке Верстовского страсти и решимости.

Алексея Верстовского всегда тянуло к миру старины, преданий и легенд, а также к миру человеческих страстей, к театральной, драматизированной трактовке романса – в этом он был подлинным романтиком. А его насыщенные мелодии – родом из славянского фольклора, отчасти – цыганского. Поэтому наиболее полно и самобытно дарование Верстовского проявилось в его песнях-балладах, которые он сам называл «кантатами». Они исполнялись и в инсценированном виде — с декорациями, в костюмах и с оркестровым сопровождением. Многие баллады Верстовского написаны на стихи Пушкина, например, знаменитая «Черная шаль».

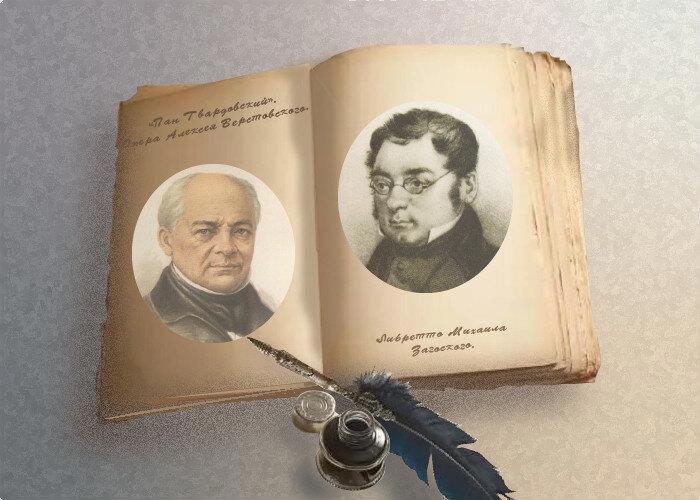

Верстовский создавал и большие вокально-симфонические произведения для солистов, хора и оркестра, и разнообразные вокально-оркестровые сочинения «на случай», и духовные хоровые концерты. Самой же заветной сферой оставался музыкальный театр. В творческом наследии Верстовского 6 опер. Первая из них — «Пан Твардовский» (1828) — написана на либретто Загоскина по его одноименной «страшной повести», опирающейся на западнославянский (польский) вариант легенды о Фаусте. Вторая опера, «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев» (1832), по балладе Жуковского «Громобой, или Двенадцать спящих дев», основана на сюжете из жизни Киевской Руси. В древнем Киеве происходит действие и третьей — самой знаменитой оперы Верстовского — «Аскольдова могила» (1835), по мотивам одноименной историко-романтической повести Загоскина. Публика восторженно приветствовала появление первых трех опер Верстовского. Романтизированное воспроизведение исторических событий, развертывающихся на фоне детально изображенных картин народного быта, с его обрядами, песнями, плясками, соответствовало художественным вкусам эпохи романтизма. Романтично и противопоставление реальной жизни героев из народа и мрачной демонической фантастики.

Действие происходит в X веке. В Киеве, на берегу Днепра, таинственный Незнакомец открывает отроку Всеславу, что тот – потомок Аскольда, следовательно, может претендовать на место князя. Там есть и похищение невесты, и отказ от предательства, и буря, и гибель Неизвестного в челноке. Есть и важный герой – гудочник Торопка Голован. То есть присутствуют все черты романтической оперы. А главное – там просто хорошая музыка.

«Аскольдова могила» - лучшая, всемирно знаменитая опера Верстовского. В XIX веке популярность ее была чрезвычайной – она выдержала более 400 представлений. Интересно, что цензура велела немного подвинуть «время действия», а также закончить оперу хэппи-эндом .

Опера имела большой успех во всем мире: рассказывают, что в XIX веке мелодии из оперы часто наигрывали шарманки Лондона, Парижа, Берлина, Вены. Верстовский создал тип русской песенной оперы, в которой основой характеристики является русско-славянская песня-пляска, элегический романс, драматическая баллада. Вокальность, песенный лиризм он считал главным средством в создании живых, выразительных характеров и обрисовке человеческих чувств. Напротив, фантастические, волшебно-демонические эпизоды его опер воплощаются оркестровыми средствами, а также с помощью очень характерного для того времени приема мелодрамы (т. е. декламации на фоне оркестрового сопровождения). Таковы «ужасные» эпизоды заклинаний, колдовства, появления «адских» злых духов.

В августе 1841 года состоялась премьера «Аскольдовой могилы» в Санкт-Петербурге, с участием знаменитых Осипа Петрова и Леона Леонова. Позднее в Москве, в опере Зимина в партии Неизвестного блистал Федор Шаляпин.

Через год после «Аскольдовой могилы» с «Иваном Сусаниным» выступил Глинка. Это событие положило начало новому этапу в истории русской музыки, затмив собою всё предшествующее. Слава Верстовского стала меркнуть. «Из всех статей, признанных мною твоими, я видел совершенное к себе забвение, точно будто меня и не существовало», - писал он Одоевскому. Не желая смириться с потерей своего авторитета, Верстовский продолжал сочинять оперы. Появившиеся в течение последнего периода жизни опера на сюжет из современной русской жизни «Тоска по родине», сказочно-волшебная опера «Сон наяву, или Чурова долина» и большая легендарно-фантастическая опера «Громобой» свидетельствуют о творческих поисках как в отношении оперного жанра, так и в стилистике. Однако, несмотря на отдельные удачные находки, особенно в последней опере «Громобой», отмеченной характерным для Верстовского русско-славянским колоритом, композитору все же не удалось вернуть былой славы.

Он переживал это тяжело. «Я первый обожатель прекраснейшего таланта Глинки, - писал он тому же Одоевскому, но не хочу и не могу уступить права первенства». Наверное, все же понимал – ему с Глинкой не тягаться ни в силе таланта, ни в композиторском мастерстве. А ведь в это время уже была поставлена «Русалка» Даргомыжского. В 1860 году Верстовский оставил службу в Дирекции московских театров, а 17 сентября 1862, на 5 лет пережив Глинку, скончался. Последним его сочинением была кантата «Пир Петра Великого» на стихи его любимого Пушкина.

И все же Верстовский не забыт, потому что по сей день звучат его сочинения. Вот свежие примеры: водевиль «Кто брат, кто сестра» несколько лет назад поставлен Романом Виктюком. В 2019 году он был представлен в Тольятти.

А совсем недавно, 2 марта 2023, состоялась премьера «Аскольдовой могилы» на Камерной сцене Большого театра.