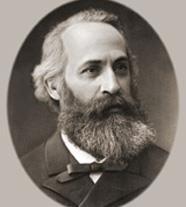

Отец русской виолончельной школы

Автор: Игорь Резников Сегодня отмечается 186-летняя годовщина со дня рождения Карла Давыдова. Это имя вспоминают не случайно – Карл Юльевич Давыдов вошел в историю как один из величайших виолончелистов не только в отечественной, но и в мировой музыке, и больше – как основоположник русской виолончельной школы. Поскольку деятельность Давыдова проходила в XIX веке, и мы не можем сегодня послушать записей его игры, послушаем свидетельства современников:

Сегодня отмечается 186-летняя годовщина со дня рождения Карла Давыдова. Это имя вспоминают не случайно – Карл Юльевич Давыдов вошел в историю как один из величайших виолончелистов не только в отечественной, но и в мировой музыке, и больше – как основоположник русской виолончельной школы. Поскольку деятельность Давыдова проходила в XIX веке, и мы не можем сегодня послушать записей его игры, послушаем свидетельства современников:

"Кто хотя бы раз слышал его игру, пение его виолончели, тот запомнил это дивное исполнение навсегда!.." (В.Гутор, ученик Давыдова и автор книги о нем).

«Это воплощение музыканта и виртуоза. Бесподобный квартетист, он отличается и как солист искренностью и теплотой чувства в соединении с безупречным вкусом... Давыдов- величайший из виолончелистов не только по недосягаемому совершенству техники, но и по глубокому пониманию, беспредельно изящному вкусу, высшему благородству исполнения…» (Ц.А.Кюи).

Карл Юльевич Давыдов родился 15-го марта 1838 года в г. Гольдингене, Курляндской губернии (теперь Кулдига, Латвия) в дворянской семье. Его отец Юлий Петрович был не только превосходным врачом, но и талантливым скрипачом-любителем. Прекрасно образованной была и его мать. Через несколько лет после рождения Карла семья переезжает в Москву.

Давыдов учился с удовольствием, проявляя большие и разносторонние способности. Поэтому в период становления ему приходилось быть в профессиональном поиске. С одной стороны, он был страстно увлечен музыкой. Его одаренность замечали все вокруг: Карл с успехом под руководством умелого педагога Шмидта осваивал виолончель, превосходно играл на фортепиано и с увлечением занимался композицией.

С другой – он проявлял интерес и к точным наукам, во многом под влиянием незаурядной личности старшего брата Августа, человека редкого ума и доброты, молодого профессора прикладной математики Московского университета. Брат все же убедил Карла Юльевича поступить на физико-математический факультет, который тот блестяще окончил в 1858 году со степенью кандидата математических наук. Но, параллельно с диссертацией, он написал партитуры двух опер и желал усовершенствоваться именно в композиции. «Поверив алгеброй гармонию», Карл Юльевич отправляется в Лейпциг, тогда важнейший музыкальный центр Германии. Он быстро входит в кружок лейпцигской интеллигенции, во многом благодаря рекомедательным письмам старшего брата, имевшего большие связи в научном мире Германии. Но большую роль здесь сыграло и личное обаяние Давыдова. Он поступает на обучение к Морицу Гауптману, знаменитому теоретику и композитору, профессору Лейпцигской консерватории. Именно как его ученик и многообещающий композитор Карл Юльевич и стал поначалу известным в музыкальных кругах Лейпцига. О своем виолончельном искусстве он не распространялся, считая это излишним. Случай все изменил.

Давыдов был приглашен в качестве гостя в один частный дом, где должны были исполнять трио знаменитые в то время пианист Игнац Мошелес (ученик и друг Бетховена), скрипач Давид и виолончелист Фридрих Грюцмахер. Но случилось так, что последний заболел – совершенно внезапно, когда все уже были в сборе. Опасаясь, что вечер будет сорван, Давыдов предложил себя на замену Грюцмахеру. Кроме виолончельной партии в трио, он исполнил еще несколько пьес соло. Грандиозный успех стал неожиданностью для самого Давыдова. А все присутствующие в один голос восторгались его виртуозностью, красотой звука, благородством и поэтичностью фразировки. Ему тут же начали давать советы играть публичные концерты.

Давыдов стал выступать в камерных вечерах, демонстрируя навыки высочайшей ансамблевой культуры. Уехав в 1859 году на лето в Россию, он пишет и посвящает отцу свой Первый виолончельный концерт. Вернувшись в Лейпциг, Карл Юльевич исполняет его в кружке выдающихся музыкантов. По их рекомендации музыканта приглашают выступить в симфоническом коцерте знаменитого Гевандхауза. Огромный успех, выпавший на долю виолончелиста, способствует тому, что он занимает место концертмейстера виолончелей в прославленном оркестре Гевандхауза. Эту работу он совмещает с сольными выступлениями - с шумным успехом совершает концертное турне по стране.

Вскоре Карл Давыдов заменяет Грюцмахера не только на музыкальном вечере, но и на профессорской кафедре первой тогда по репутации в мире Лейпцигской консерватории. На долю 22-летнего русского музыканта сразу выпадают широкая известность и всевозможные отличия – не забудем при этом, что Германия – страна, сама до предела богатая музыкальными талантами. Но эти почести и по праву: его дарование из ряда вон выходяще, техника совершенна, красота звука несравненна, а интерпретации не вызывают ничего, кроме восхищения. В его класс стремятся студенты со всей Европы, среди них – Джон Григ, старший брат великого Эдварда.

О его успехах наслышаны на родине. В 1862 году Антон Рубинштейн приглашает виолончелиста в учреждаемую в Санкт-Петербурге консерваторию. Давыдов возглавляет сразу несколько кафедр. В числе первых студентов — будущий русский классик Пётр Ильич Чайковский, пока что мало известный. Давыдов окажет молодому композитору поддержку, продирижирует премьерой его «Торжественной кантаты». В России Карл Юльевич продолжает свою исполнительскую деятельнось, и его успех у слушателей не менее блестящ, чем за рубежом.

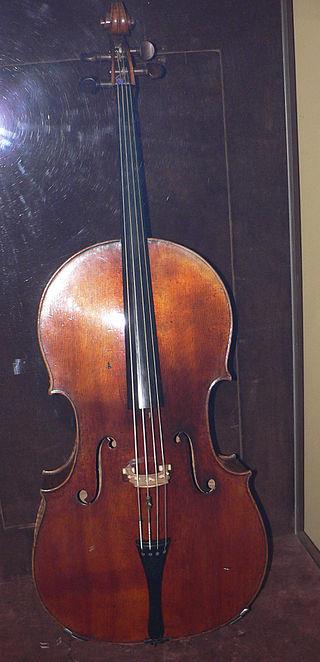

Он становится концертмейстером виолончелей оркестра Императорской итальянской оперы, удостаивается звания солиста Императорского Двора. Известный меломан и меценат, граф Матвей Виельгорский, лично знавший двух знаменитейших виолончелистов XIX столетия, Бернгарда Ромберга и Франсуа Сервэ, дарит ему свою драгоценную виолончель работы Страдивари, как "величайшему из виолончелистов всех времен и народов".  В благодарность Давыдов посвящает Виельгорскому свой Второй концерт для виолончели с оркестром.

В благодарность Давыдов посвящает Виельгорскому свой Второй концерт для виолончели с оркестром.

В консерваторский класс Давыдова устремился целый ряд лучших молодых виолончелистов России, в том числе А.Вержбилович, в будущем достойный преемник учителя. Когда в 1864 году Давыдов возглавит консерваторию, он откроет новые классы, учредит публичные студенческие концерты, введёт углублённое изучение истории музыки. Он твердо уверен, что главная задача консерватории – подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров, способствующих своей концертной и педагогической деятельностью распространению любви к музыке, воспитанию вкусов широкой публики. Неустанным трудом Давыдов довел петербургскую консерваторию до первостепенного положения. Состав преподавателей был подобран блестящий, и число учеников постепенно возросло до необычайной для почти всех консерваторий цифры (в последний год его ректорства — до 850). Внимательно следя за общим ходом преподавания в консерватории, Давыдов лично вел классы виолончельный, хоровой, оркестровый и камерной музыки.

В консерватории Давыдов был озабочен не одной только правильностью постановки учебного дела; он принимал близко к сердцу затруднительное положение недостаточной в материальном отношении части учащихся, и его стараниями было учреждено общество для вспоможения недостаточным студентам и устроены дешевые квартиры для них же. Благодаря личным стараниям Давыдова чрезвычайно возрос консерваторский капитал для выдачи стипендий бедным учащимся (например, предпринимателем и меценатом С. П. фон Дервизом было вручено Давыдову 200 тысяч рублей для этой цели). Давыдов был также одним из основателей вспомогательной кассы музыкальных художников, в короткое время достигшей редкого для подобных учреждений процветания.

Огромное значение приобретает деятельность Карла Юльевича в Русском музыкальном обществе. Он довел до подлинного совершенства квартет Общества. Можно сказать без преувеличения, что любовь к квартетной литературе и понимание ее были насаждены в Петербурге именно Давыдовым. Он также по временам дирижировал симфоническими собраниями Русского музыкального общества.

В последние годы своей жизни Давыдов с гордостью говорил, что, где бы ему ни приходилось бывать в России, он везде находил своих учеников, которые честно служили родному искусству. Деятельность в консерватории и Русском музыкальном обществе настолько поглотили Давыдова, что он почти совсем отказался от концертных поездок. Состояние здоровья музыканта резко ухудшилось. Утомленный физически и нравственно, он в начале 1887 года покинул консерваторию. Тем не менее, Давыдов еще совершил две концертные поездки по России и Европе – они, как обычно, увенчались шумным успехом. В ноябре 1888 года Карл Юльевич дал в городе, которому отдал лучшие годы и силы, в зале Дворянского собрания, концерт. Ему суждено было стать прощальным. Давыдова мучили припадки стенокардии. Он отказывается от работы над оркестровой увертюрой, как и над почти готовой оперой «Мазепа». Написанное специально для него либретто Давыдов передаёт в работу Чайковскому. Но главный труд своей жизни, «Школу игры на виолончели», Карл Юльевич успевает завершить.

Зиму Давыдов решил провести в Москве. В начале февраля 1899 года он давал бесплатный концерт для учащейся молодежи – первый из задуманного им цикла. На эстраде его настиг сильнейший приступ болезни, но Карл Юльевич собрал все силы, ничем не выдал публике своих мучений и доиграл номер до конца. Его отвезли домой совершенно надломленным. Утром 14-го февраля 1889 года Давыдов скончался.

То, что Давыдов привнес в русскую виолончельную школу, поистине бесценно. О многом, что отличало его игру, можно судить по его сочинениям. Но он оставил и ряд великолепных методических трудов.

«В качестве виолончелиста Давыдов замечателен не только как один из наиболее ярких исполнителей на этом инструменте, но и как автор работы на немецком языке ("Violoncellschule", 1888), где им впервые была детально разработана рациональная система виолончельной игры на естественнонаучной основе. В данном отношении Давыдов предвосхитил все дальнейшие методические устремления в области изучения исполнительства» (С. Гинзбург)

«Давыдов рационализировал многие приемы виолончельной техники; узаконил применение «штыка», с тех пор утвердившегося в практике виолончельного исполнительства; ввел многие изменения в технике правой руки, например, отрицая распространенную в те годы «мертвую хватку» смычка, рекомендовал держать смычок свободными и подвижными пальцами. Он развил особый род ставочной техники, получившей в мировом виолончельном исполнительстве наименование «шарнира Давыдова». Кроме того, он детально разработал технику смены позиций, чем очень способствовал развитию свободных пассажных движений» (Раабен).

О Карле Юльевиче Давыдове современники единодушно отзывались, как о человеке необыкновенного ума, остроумия, образованности и доброты. Его композиции, значительная часть которых до сих пор исполняется, привлекательны красотой мелодий и гармоний. Кроме множества миниатюр и переложений для виолончели, а также романсов, в его наследии оркестровая сюита и симфоническая картина «Дары Терека»; четыре виолончельных концерта, струнные квартет и секстет, квинтет для фортепиано и струнных.