Извилистый полёт гранаты

Автор: Евгений КрасПро первые гранатомёты я уже писал в своей заметочке «Фауст – значит кулак» https://author.today/post/22610 . В ней я рассказал, как мог и покороче, про гранатомёты фашистской Германии образца начала сороковых годов. Именно эти гранатомёты я выбрал по одной простой причине – именно немцы добились на этом этапе самых выдающихся успехов в деле создания этого класса оружия. Хотя это, разумеется, не значит, что весь остальной мир спокойно сидел сложа руки. Просто как-то не сложилось.

Гранатомёты вообще-то появились в качестве противотанкового оружия и только потом потихоньку стали превращаться в универсальное средство борьбы со всем большим и опасным. В основе же первых гранатомётов лежали две вещи – реактивный двигатель и кумулятивный эффект. Самые первыми были американцы вроде бы. Именно они начали ещё в 30-х годах работать в этом направлении. К 1942 году они создали и начали активно использовать свой первый гранатомёт, который сейчас известен под названием М1 «базука» (Bazooka). Труба, внутри ракета с пороховым движком и кумулятивным зарядом, электрический пуск от пары батареек… всё, собственно. Да, чуть не забыл главный элемент оружия – расчёт из двух солдат. Первый блин, как известно не всегда сразу получается лучшим, и «базука» тоже не была лишена недостатков. Однако даже при них «базука» оказалась настолько эффективной, что немцы, заполучив в свои руки трофейные образцы, начали делать «такой же, но лучше». Нужно сказать, что неплохо у них получилось в целом, однако ни эти удачные образцы, ни массовые гранатомёты типа «фаустпатрон» от разгрома их не спасли. Вот американский солдат, который держит в руках два гранатомёта. Справа вы видите американскую «базуку», а слева оружие помощнее – немецкий Panzerschreck («Гроза танков»):

Немецкий R.Pz B.54/1 Panzerschreck был дальнейшим развитием первого серийного образца R.Pz.B.54 Offenrohr, который в свою очередь был разработан немцами на основе американской М1 «базука», если кому-то интересно.

Оговорился я, когда говорил про американцев, не зря. Дело в том, что в том же 1942 году на вооружение английской армии поступил 76-мм гранатомёт PIAT:

Он был, пожалуй, посерьёзнее американской М1, которую в 1944 году пришлось менять на М9. В общем можно сказать, что во всех воюющих странах во время Второй Мировой в деле гранатомётов всё двигалось и кипело. Особенно у немцев.

Ну, а наши-то что? А вот ничего… к этой теме наши обратились со всей ответственностью только в 1944 году, а реальный результат в виде РПГ-1 наши бойцы получили только после войны. Для меня (думаю, что не только для меня…) остаётся загадкой – почему так получилось? Полагаю, что как всегда в таких случаях, свою роль сыграли целый ряд факторов объективного и субъективного характера.

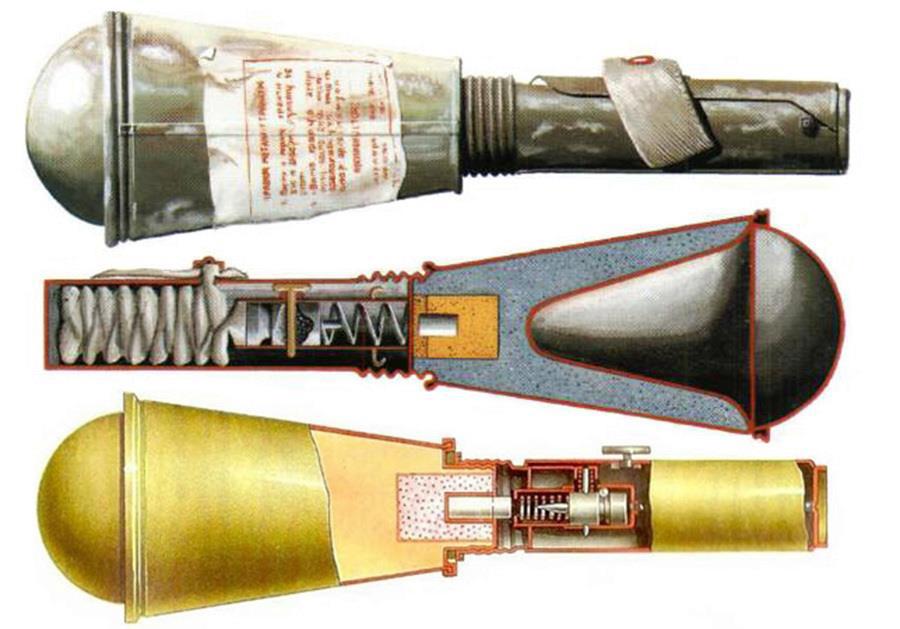

Единственное, что можно сказать наверняка – с предпосылками всё было в порядке. Кумулятивным эффектом в СССР занимались всерьёз. Но всё дальше теоретического уровня дело никак не двигалось. Одним из первых применений кумулятивного эффекта стало создание ручной противотанковой гранаты РПГ-6. Вот этой:

Потом её по результатам испытаний в боевых условиях модернизировали и сделали РПГ-43:

Были и другие образцы, но они известны ещё меньше. То есть они были далеки от совершенства и какой-то заметной эффективностью не отличались. Согласитесь – до «базуки» далековато. Всё это – только часть снаряда для неё, да и то – без двигателя. Однако прообраз самого пускового устройства тоже был – ведь гранатомёт в принципе то же самое, что динамо-реактивная пушка, только в ручном исполнении. Такие делались в СССР. Их разработка связана с именем Леонид Васильевич Курчевский. Он начал работать над такими системами ещё в середине 20-х годов. По сути, сразу после окончания Гражданской войны. Курчевский был очень увлечённым человеком. Безоткатные орудия, или как их ещё называли проще – «безоткатки» были только одной из его идей. А ещё говорят, что он писал научную фантастику.

Строго говоря, Курчевский не был первым. На это место лучше всего поставить русского инженера Д.П. Рябушинского. Именно он в 1916 году создал первые прототипы «безоткаток». Это – в нашей стране. Однако очень похожие системы создавались и в других армиях мира. Как говориться «идеи витали в воздухе». Основывалась они на использовании части энергии толкающего заряда на гашение отката орудия. Была создана теория проектирования безоткатных систем. На основе этой теории был разработан целый ряд безоткатных артсистем. В 30-х от них отказались, но во время Второй Мировой снова вспомнили. Именно на основе работ Рябушинского и его последователей и были разработаны образцы Курчевского… неудачно. За растрату казённых денег Курчевского в 1924 году посадили, однако в 1929 выпустили досрочно «за примерное поведение». Он снова взялся за безоткатки. Его поддержал Тухачевский. Даже возник некоторый ажиотаж вокруг этой идеи. Грушевский тоже разрабатывал безоткатку (наш пострел везде поспел). Не известно, к чему бы это привело, однако исполнено всё было крайне бездарно. То есть конструктором Курчевский оказался плохим. В результате – ряд неудач, арест, суд… в 1937 году Курчевского расстреляли. Хотя и здесь история тёмная, так как Берия расстрелы специалистов вообще-то не одобрял и создавал закрытые КБ, где «враги народа» работали на благо страны в очень неплохих условиях. Так что… кто это может сейчас сказать наверняка?

Можно, не сильно погрешив против истины, сказать, что технические авантюристы вроде Курчевского и Грушевского под руководством технически безграмотных руководителей вроде Тухачевского и Орджоникидзе сильно подпортили в нашей стране саму идею динамо-реактивной артиллерии. Ведь угробить идею бездарным суетливым исполнением очень легко. Хороший конструктор не тот, кто быстрее всех самоуверенно хватается за что-то новое, а тот, кто эту идею лучше всех изучит, найдёт для неё место и доведёт до реального воплощения. Ведь у любой конструкции всегда есть недостатки, и никакая идея не может быть «абсолютом». Так, например, те же «Катюши» не отменили ствольную артиллерию. Системы Курчевского были плохо отработаны технически и некачественно изготовлены. Вообще вся эта история сильно отдаёт суетой. Не успев толком испытать ничего, не доведя до ума ни одного образца, бросились с «энтузазизьмом» клепать «передовую технику» для пехоты, кавалерии, ставить их на автомобили, самолёты и катера. Всё оказалось шлаком и к 1941 году в Красной армии не было ни одной безоткатки. РС установили, но «это была уже совсем другая история».

Замечу в скобках, что именно из-за таких исторических провалов я сам сильно не люблю трепачей, которые «всё знают» и обо всём легко судят. Стараюсь с такими болтунами вообще не общаться. Просто видел результаты их деятельности «в реале». Можно сказать, что хотя Курчевский умер, но дело его живёт. Очень показательна, например история «водоизмещающе-глиссирующего судна», но… как-нибудь в другой раз.

Немного особняком здесь стоит проект 75-мм «реактивного ружья» Б.С. Петропавловского, который испытывали в СССР в 1931 году. Сохранился редкий снимок опытного образца этого вооружения:

Согласитесь – очень похоже на будущие немецкие, английские и американские образцы. Однако уже в 1933 году автор скончался и проект остался незавершённым. Как знать, если бы… но… (допишите сами  )

)

Как-то раз мне попалось на глаза сообщение в Сети о том, что где-то в 42-43 годах от американцев к нам поступили по ленд-лизу около тысячи «базук». Конечно же – это меньше, чем капля в море, однако даже от такой малой капли должны были быть хоть какие-то волны. Искал и не нашёл. То есть, почему поставок не было – не знаю. Тем не менее о необходимости такого типа вооружения, как гранатомёты говорит хотя бы тот факт, что в Красной армии активно использовались все модификации трофейного немецкого оружия, а так же то, что в 1944 году было принято решение о том, чтобы «сдуть пыль» с винтовочных гранатомётов Дьяконова образца 1916 года, которые в значительных количествах имелись на складах:

Для него в 1944 году была специально разработана граната ВКГ-40 (цифра 40 означала не год выпуска, а калибр боеприпаса). Стреляли из этой мортирки с помощью холостого патрона. Ещё выпускались так называемые «шомпольные» противотанковые гранатомёты. Например, шомпольная граната Сердюка ВГПС-41:

Винтовочные гранатомёты обоих основных типов всё же не нашли массового использования из-за своих недостатков. К ним можно отнести, например большой вес (полный комплект Дьяконова весил около 8 кг). Все они не отличались высокой точностью. Дальность выстрела тоже была невелика – граната Сердюка летела не дальше 150 м. К тому же применение таких гранатомётов далеко не лучшим образом сказывалось на самих винтовках.

Подводя итог этому короткому опусу, хочу сказать, что в кино и в литературных произведениях такие образцы вооружения, существовавшие в реальности, практически не встречаются. А жаль – ведь это могло бы несколько украсить повествование, да и пользу читателям принесло бы…