Николай Стрельников

Автор: Игорь РезниковСоветский композитор старшего поколения Николай Стрельников вошел в историю музыки как основоположник, наряду с Дунаевским, отечественной оперетты. Сегодня отмечается годовщина его рождения.

Николай Михайлович Стрельников родился 14 мая 1888 года в Санкт-Петербурге. При рождении он получил фамилию своего отца – крупного юриста, статского советника Михаила Готгардовича фон Мензенкампфа, но в композиторской и литературной деятельности пользовался фамилией матери - Анны Петровны Стрельниковой, пианистки, ученицы Антона Рубинштейна. Именно она была его первой учительницей музыки. Позже в обучении его музыкальному искусству принимали участие разные педагоги. Одним из наставников стал его старший кузен – Сергей Васильевич Рахманинов, уже знаменитый композитор и пианист (их бабушки были родными сестрами). Сын Стрельникова Борис вспоминал:

«Сергей Васильевич был дружен с моим отцом, приезжая в Петербург, постоянно бывал в его доме, решительно поддерживал его ранние композиторские опыты, что было существенно, когда решался вопрос, быть ли ему юристом или избрать музыкально-композиторское поприще».

И все же готовность поддержать дело отца привело Николая, как ранее и Чайковского, в Училище правоведения. Преподавателем музыки в училище был композитор и дирижер Мориц Федорович Кёлер, который занимался с талантливым студентом особо. Параллельно Николай брал уроки фортепиано, теории музыки и композиции у крупных петербургских педагогов Г. Романовского и А. Житомирского. В числе своих наставников сам композитор называет А.К.Лядова, к которому обратился по рекомендации Кюи.

Более целенаправленные занятия композицией Стрельников начинает после окончания Училища в 1909 г. Его педагогами в это время были, по его собственным словам, «профессор Степанов, бельгийский профессор Новенк и дирижер Венской оперы, профессор венской Высшей школы музыки Франц Шальк». Под их руководством, он написал «ряд произведений камерного стиля: трио для фортепьяно, скрипки и альта, струнный квартет, исполненный впоследствии квартетом Глазунова, ряд сочинений для скрипки, исполненных в последующие годы в Лондоне и Манчестере».

Параллельно успешно развивалась юридическая карьера. В 1915 году надворный советник Николай Михайлович фон Мензенкампф служил по Министерству юстиции — секретарём Пятого Гражданского департамента Судебной палаты Петроградского окружного суда. Награждён орденом св. Станислава, по представлению училища был приглашён в качестве репетитора в императорскую семью. Он сблизился с сенатором А. Ф. Кони, и вместе с ним пропагандировал необходимость либеральных реформ российского законодательства. Одновременно сошелся и с видными большевиками — Н. Н. Крестинским и П. И. Стучкой. К этому времени он окончил композиторский факультет Петербургской консерватории по классу А. К. Лядова. В дальнейшем вся жизнь Николая Михайловича была посвящена только искусству

Самостоятельная деятельность Стрельникова-музыканта началась в Музыкальном отделе Наркомпроса. Он заведовал Историко-эстетической секцией, информационным подотделом, занимался организацией симфонических и камерных концертов, заведуя концертным отделом филармонии. Он выполнял функцию секретаря и казначея Петроградского Скрябинского общества. В сферу его трудов входили также выступления в качестве лектора в рабочих клубах, военных и морских частях, он вел курс слушания музыки в Театральном техникуме и хореографическом училище. Выступления Стрельникова были интересными по содержанию и блестящими по форме. Можно соглашаться не со всеми высказываниями автора, но чтение его тезисов к лекциям чрезвычайно увлекательно. В них заключена его живая творческая мысль, передающая эмоциональный накал произведения через яркие метафоры, точные определения и динамичное изложение. Так, в лекции, посвященной П. И. Чайковскому, есть следующие строки:

«Трагедией рока была его жизнь, трагедией рока запечатлены его наизначительнейшие произведения: три последние симфонии, «Пиковая дама», «Ромео», «Франческа»… И когда мы слушаем неистовство и исступление первой части Патетической симфонии, прерываемые истомой плохо сдерживаемого любовного экстаза и заупокойным пением православного ритуала, это должно нам казаться определенно так. И больше того: когда чрез житейское, слишком житейское «горнило» второй части и чрез праздноболтающую толщу скерцо, откуда чудесно и внезапно, как блестящий феникс из серого пепла, рождается призывный марш, мы подходим к щемящему, безысходно скорбному финалу симфонии, мы донельзя конкретно, в минуты слушательского озарения, ощущаем жуть присутствия страшной, неизбежной силы бесповоротного конца, рока, тогда, в эти минуты сомнения должны покинуть нас. Ибо финал Патетической, как финал «Хованщины»: обреченное предание себя смерти, предание себя смерти ритуальное, сектантское, не всегда покорное, но безропотное. Там самосожжение, здесь – самоистаяние, исчезновение…

Благодаря своему литературному дарованию и деятельному свойству характера, Стрельников «принял участие в организации театрального журнала «Искусство и Жизнь» («Жизнь искусства»)», а затем стал заведующим его музыкальным отделом. Статьи для этого журнала писали столь значимые в истории музыкальной критики фигуры, как Вячеслав Гаврилович Каратыгин и Борис Владимирович Асафьев, бывший в числе близких приятелей Стрельникова.

С 1922 г. Стрельников стал заведующим музыкальной частью и дирижером в Ленинградском Театре юного зрителя, и с этого времени особенно активизируется его композиторское творчество. Он пишет музыку не только к спектаклям самого ТЮЗа, но и к пьесам, ставившимся в театре марионеток, который с 1925 по 1936 г. находился в его составе. По воспоминаниям современников, музыка эта была красочной, поэтичной, необычайно выразительной. Музыка Стрельникова звучала не только в стенах ТЮЗа, но и в других театрах Ленинграда. В Александринском театре шел спектакль «Пушкин и Дантес» по пьесе В. В. Каменского с музыкой Стрельникова, а в репертуаре БДТ было множество спектаклей с его музыкой. Среди них «Девственный лес» Э. Толлера, «Заговор императрицы» А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева, «Продавцы славы» М. Паньоля и П. Нивуа, «Настанет время» Р. Роллана.

В 1925 году руководство Ленинградского Малого оперного театра обратилось к Стрельникову с просьбой написать вставные музыкальные номера к одной из оперетт Легара. Этот случайный эпизод сыграл в жизни композитора огромную роль: он заинтересовался опереттой и последующие годы почти полностью посвятил этому жанру.

Им были созданы «Черный амулет» (1927), «Луна-парк» (1928). В 1929 году композитор пишет свою лучшую, до сих пор идущую на сценах оперетту «Холопка». А песня Никиты из нее стала одним из излюбленных концертных номеров.

При создании «Холопки» Стрельников отталкивается от традиций неовенской оперетты. В частности, и по сюжету, и по структуре спектакля она во многом совпадает с «Принцессой цирка» Кальмана. Но конфликт кальмановской оперетты, перенесенный в Россию конца XVIII века, оказался углубленным и гораздо более драматичным: ведь брак одаренной певицы Виолетты с крепостным закрепощает и ее, превращая в рабыню вельможи-самодура.

«Холопка» — спектакль, полностью пронизанный музыкой. Основное действие в нем развивается в музыкальных сценах, ансамблях, в финалах актов. В музыкальном языке «Холопки», наряду с мелодикой, привычной слушателю по опереттам Кальмана и Легара, а также русским романсам и операм XIX века, встречаются подлинные напевы русских и украинских народных песен.

В начале 1930-х годов возникают оперетты «Чайхана в горах» и «Завтра утром». Работая над журналом, Стрельников познакомился с выдающимся поэтом Михаилом Кузминым, который учился в Санкт-Петербургской консерватории и сам писал музыку в самых разных жанрах, в число которых, наряду с симфоническими и камерными произведениями, вошли романсы, как на тексты известных поэтов, так и на его собственные стихи. В 1933 году М. А. Кузмин работал над либретто и стихами для оперетты Стрельникова «Сердце поэта (Беранже)». А 21 марта 1934 г. в Театре музыкальной комедии в Ленинграде состоялась премьера этой оперетты, затем «Сердце поэта» было поставлено в Театре оперетты в Москве.

В 1933 году М. А. Кузмин работал над либретто и стихами для оперетты Стрельникова «Сердце поэта (Беранже)». А 21 марта 1934 г. в Театре музыкальной комедии в Ленинграде состоялась премьера этой оперетты, затем «Сердце поэта» было поставлено в Театре оперетты в Москве.

Творчество Стрельникова не ограничивалось музыкой для театра. Он писал произведения в разных жанрах, для разных составов исполнителей. Они включались в программы концертов, звучавших в Ленинградской консерватории, Зале Народной хоровой академии и на других концертных площадках. В архиве Стрельникова сохранилось несколько программ и афиш концертов, в которых исполнялись его произведения. Так, в концерте, состоявшемся 12 мая 1929 г. в Большом зале Советской филармонии (ныне Большой зал Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича), между Увертюрой П. И. Чайковского «Гамлет» и Симфонией № 5 А. К. Глазунова впервые прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром Н. М. Стрельникова, написанный им в 1921 г. Он был исполнен пианистом И. М. Рензиным и оркестром Филармонии под управлением А. В. Гаука. В наследии Стрельникова — Сюита для симфонического оркестра, Квартет, Трио для скрипки, альта и фортепиано, романсы на стихи Пушкина и Лермонтова, детские фортепианные пьесы и песни, музыка к кинофильмам.

И все же, работая в разных жанрах, Стрельников отдавал предпочтение музыкальному театру. Среди написанных им произведений есть не только оперетты, но и оперы, в которых ведущим элементом синкретического представления является именно музыка, участвующая в создании ярких образов и придающая сценическому действию особую динамику.

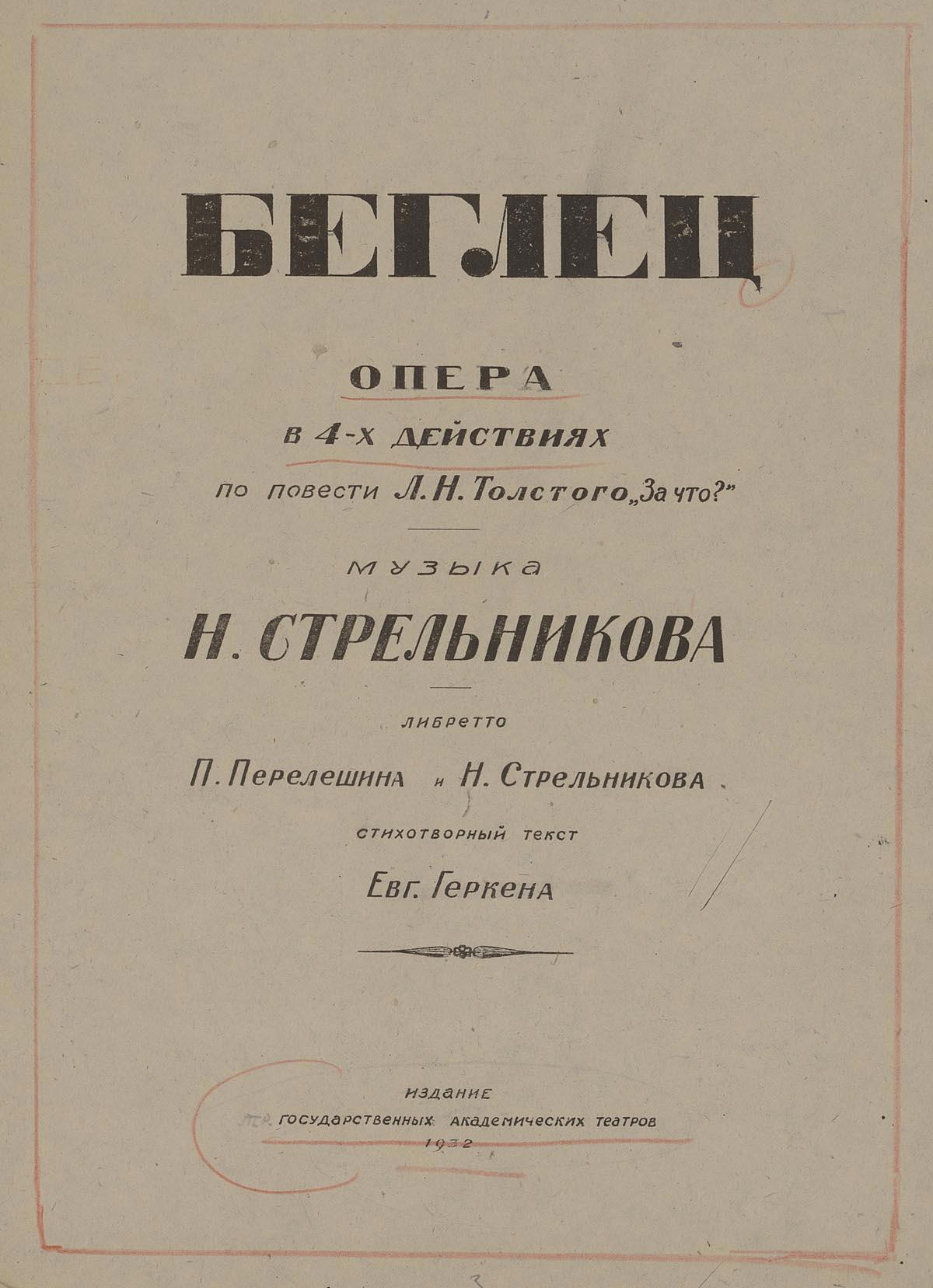

Одним из двух сочинений в этом жанре была опера «Беглец» по повести Л. Н. Толстого «За что?». Она написана в 1932 году. Авторами либретто были сам Н. М. Стрельников и драматург П. А. Перелешин. Премьера спектакля состоялась 26 мая 1933 г. в Государственном театре оперы и балета в Ленинграде. В течение месяца опера шла с успехом, но уже в мае появились первые критические статьи, которые, в конечном счете, решили ее судьбу. В них Стрельникова обвинили в том, что он не преодолел влияния буржуазных оперных композиторов конца XIX и начала XX столетий и в том, что на первый план им выведены лирические взаимоотношения героев, а не революционная сущность произведения. Причем музыкальное содержание оперы, первоначально воспринятое критикой благосклонно («...его оркестр выразителен, хоры полнозвучны, его вокальные партии мелодичны...»), впоследствии подверглось резкой критике. Достоинства музыки, признанные, в частности, В. М. Богдановым-Березовским, не помешали ему обвинить Стрельникова в «покорном, безвольном следовании канонизированным образцам буржуазной мелодраматической оперы “веристского” типа...», а сама опера, по его словам, стала «больше неудачей композитора, чем неудачей театра». Главной же причиной появления критических высказываний стала не музыка, а отражение на сцене исторического периода, связанного с подавлением польского восстания 1831 г., а также тот факт, что главным героем оперы явился польский шляхтич, сосланный на Урал. После посещения спектакля наркомом просвещения А. С. Бубновым опера была снята с репертуара и постепенно забыта. О ней упомянули, причем в положительном ключе, лишь в 1938 г, судя по всему, в связи с арестом и расстрелом Бубнова. Но до этого, в 1935 году, композитор был арестован НКВД. Спас его знаменитый композитор Ю. А. Шапорин, который заступился за него лично перед Сталиным.

В течение месяца опера шла с успехом, но уже в мае появились первые критические статьи, которые, в конечном счете, решили ее судьбу. В них Стрельникова обвинили в том, что он не преодолел влияния буржуазных оперных композиторов конца XIX и начала XX столетий и в том, что на первый план им выведены лирические взаимоотношения героев, а не революционная сущность произведения. Причем музыкальное содержание оперы, первоначально воспринятое критикой благосклонно («...его оркестр выразителен, хоры полнозвучны, его вокальные партии мелодичны...»), впоследствии подверглось резкой критике. Достоинства музыки, признанные, в частности, В. М. Богдановым-Березовским, не помешали ему обвинить Стрельникова в «покорном, безвольном следовании канонизированным образцам буржуазной мелодраматической оперы “веристского” типа...», а сама опера, по его словам, стала «больше неудачей композитора, чем неудачей театра». Главной же причиной появления критических высказываний стала не музыка, а отражение на сцене исторического периода, связанного с подавлением польского восстания 1831 г., а также тот факт, что главным героем оперы явился польский шляхтич, сосланный на Урал. После посещения спектакля наркомом просвещения А. С. Бубновым опера была снята с репертуара и постепенно забыта. О ней упомянули, причем в положительном ключе, лишь в 1938 г, судя по всему, в связи с арестом и расстрелом Бубнова. Но до этого, в 1935 году, композитор был арестован НКВД. Спас его знаменитый композитор Ю. А. Шапорин, который заступился за него лично перед Сталиным.

Последней опереттой Стрельникова стала «Президенты и бананы» (по роману О.Генри, 1939).

По воспоминаниям современников, Стрельников был человеком «большой и глубокой культуры, разносторонней образованности, был воплощением порядочности и благородства. Он был очень умен. Его остроумие было неиссякаемо». Он отличался добротой и общительностью. В архиве Н. М. Стрельникова есть свидетельства общения композитора и с многими талантливыми современниками, которые получили мировую известность. Здесь сохранились письма А. К. Глазунова, А. Т. Гречанинова, М. Н. Бариновой, присутствуют снимки Стрельникова с Альбаном Бергом – классиком XX века, приезжавшим в Ленинград на премьеру своей оперы «Воццек», состоявшуюся 13 июня 1927 года.

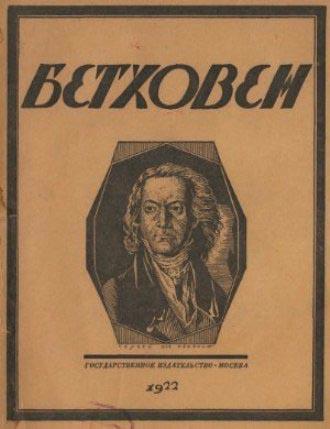

Нельзя не отметить литературно-критическую деятельность композитора. Ярко и выразительно написаны монографии Стрельникова, посвященные А. Н. Серову, Л. В. Бетховену, М. И. Глинке.  Предлагая, например, «опыт характеристики» Бетховена, он оценивает симфонии композитора в неразрывной связи с другими мировыми шедеврами, созданными в разных жанрах, но являющимися величайшими явлениями «непреходящей общечеловеческой ценности».

Предлагая, например, «опыт характеристики» Бетховена, он оценивает симфонии композитора в неразрывной связи с другими мировыми шедеврами, созданными в разных жанрах, но являющимися величайшими явлениями «непреходящей общечеловеческой ценности».

«Его симфонии для нас прежде всего создание титанической мысли и апофеоз духа, торжествующего победу над материей, как торжество духа и гомерические эпопеи, и миланская “Вечеря”, и ватиканский “Суд”, и несчастный Лир».

Николай Михайлович Стрельников скончался 12 апреля 1939 года. Он покоится на Литераторских мостках Волковского кладбища.