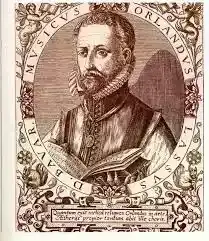

Орландо Лассо

Автор: Игорь РезниковТворчество Орландо Лассо, как и творчество Джованни Пьерлуииджи да Палестрина, составляет одну из двух сияющих вершин позднего Возрождения. Но если музыка Палестрины легка, прозрачна и пластична, словно живопись Рафаэля, то музыка Лассо столь же полна жизненных соков и сияет буйством красок, как и живопись его фламандского соплеменника Рубенса.

Этот очерк я приурочил к 430-му дню памяти великого композитора (дата его рождения доподлинно не известна).

Орландо ди Лассо родился около 1530 или 1532 года во франко-фламандской провинции Эно, в городе Монс. О его родителях и раннем детстве не известно ничего определенного. Сохранилась только легенда о том, как Лассо, певшего тогда в хоре мальчиков церкви Св. Николая, трижды похищали за его замечательный голос. В возрасте двенадцати лет Лассо был принят на службу в свиту вице-короля Сицилии Фердинандо Гонзаги, и с этих пор жизнь молодого музыканта наполнена путешествиями в самые отдаленные уголки Европы. Сопровождая своего покровителя, Лассо совершает одно путешествие за другим: Париж, Мантуя, Сицилия, Палермо, Милан, Неаполь. Первые свои сочинения Лассо написал в 1549–1551 годах в Неаполе, где служил при дворе Кастриоти, герцога Сан-Пьетро-де-Галатина.

После этого музыкант переезжает в Рим, где в конце 1553 года становится руководителем папской капеллы собора Св. Иоанна Латеранского (примечательно, что спустя 2 года этот пост займет Палестрина). Для того, чтобы занять эту ответственную должность, музыкант должен был обладать завидным авторитетом.

Однако в конце 1554 года Лассо пришлось оставить Рим. Он решил возвратиться на родину, чтобы навестить родных, но по приезде туда уже не застал их в живых. Посещение Антверпена и сотрудничество с известным нотопечатником Тильманом Сузато ознаменовалось выходом в свет первого сборника сочинений Лассо: это были пятиголосные и шестиголосные мотеты.

В 1556 году в жизни Лассо наступает перелом: он получает приглашение присоединиться к двору герцога Альбрехта V Баварского. Сначала Лассо был принят в капеллу герцога в качестве певчего, но уже несколько лет спустя он становится фактическим руководителем капеллы. С этих пор Лассо постоянно живет в герцогской столице Мюнхене. В его обязанности входило обеспечение музыкой всех торжественных моментов жизни двора, начиная от утренней церковной службы, для которой Лассо писал полифонические мессы, и кончая разнообразными визитами, празднествами, охотой и т. п. Будучи руководителем капеллы, Лассо много времени уделял образованию певчих и нотной библиотеке.

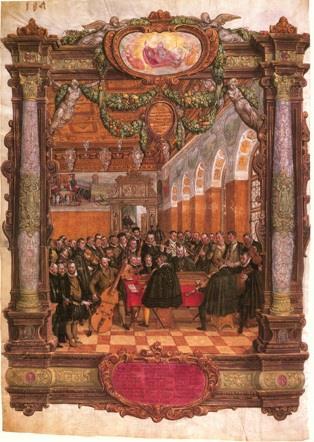

Ганс Милих. Орландо Лассо дирижирует капеллой герцога баварского

В эти годы его жизнь приняла спокойный и достаточно обеспеченный характер. Все же и в это время он совершает многочисленные заграничные поездки, в том числе в Нидерланды, Чехию, Австрию, Францию, и неоднократно в Италию. В 1560 по приказу герцога он отправился во Фландрию с целью набрать певчих в капеллу. Благодаря его активной профессиональной деятельности (композитор, руководитель хора, педагог) Мюнхен приобрёл репутацию одного из крупнейших музыкальных центров Европы. С большой вероятностью его учениками были такие крупные композиторы, как Леонард Лехнер и Джованни Габриели.

Известность Лассо росла и по всей Европе. Он начал собирать и упорядочивать свои сочинения (творчество придворных музыкантов эпохи Лассо зависело от жизни двора и было во многом обусловлено требованиями писать «на случай»). В эти годы произведения Лассо выходят в Венеции, Париже, Мюнхене, Франкфурте. Лассо удостоился восторженных эпитетов «предводитель музыкантов, божественный Орландо».

Его активное творчество продолжалось вплоть до самых последних лет жизни. Лассо умер 14 июня 1594 года и был похоронен на кладбище при мюнхенской францисканской церкви Спасителя. На его могиле было установлено роскошное надгробие из красного мрамора работы Яна Саделера, с барельефом «Положение Христа во гроб», гербом семьи Лассо и символическим изображением Лассо (с сыновьями и внуками) и его вдовы Регины Векингер (с дочерьми и внучками). На барельфе находилась пространная эпитафия, написанная гекзаметром по-латыни.

Творчество Лассо огромно как по количеству произведений, так и по охвату разнообразных жанров. Композитор объездил всю Европу и познакомился с музыкальными традициями многих европейских стран. Ему довелось встретиться со многими выдающимися музыкантами, художниками, поэтами эпохи Ренессанса. Но главное было в том, что Лассо легко усваивал и органично преломлял в своем творчестве мелодику и жанровые особенности музыки разных стран. Он был поистине интернациональным композитором не только из-за своей необыкновенной популярности, но и потому, что легко чувствовал себя в рамках различных европейских языков. Он свободно владел итальянским, немецким, французским, и писал на них песни.

Лассо работал исключительно в вокальных жанрах. Он написал свыше 60 месс (мессы-пародии на темы Я. Аркадельта, А. Вилларта, Н. Гомберта, Дж. П. да Палестрины, Ч. де Роре, К. де Сермизи, а также на собственном материале). Его перу принадлежат также реквием, 4 цикла страстей (по всем Евангелиям), оффиций Страстной недели, магнификаты. Особое место в его творчестве занимает мотет. Он создал их огромное количество, а по содержанию они весьма разнообразны. Более 500 - на латинские тексты преимущественно духовного содержания. Но немало у Лассо и мотетов для светского применения (дидактические мотеты, церемониальные мотеты «на случай»). Крупнейшее собрание его мотетов «Magnum opus musicum» опубликовано посмертно (1604). В мотетах разворачивается палитра самых разнообразных приёмов и техник композиции, от «обычной» моноритмической и имитационной полифонии (например, «In omnibus requiem quaesivi», «Во всем я искал покоя»– канон на 3 голоса, причём один из них в ракоходе) до экзотических вроде soggetto cavato – техники, где каждый гласный текста обозначает один из музыкальных звуков. Пример подобной техники у Лассо – мотет «Homo cum in honore esset» («Мужчина, бывший в чести»), где тема извлекается из афоризма «Nosce te ipsum» – «Познай самого себя»).

Для Лассо характерна детальнейшая музыкальная разработка текстов на разных языках, как богослужебных, так и свободно сочинённых. Серьёзностью, драматизмом концепции, значительной протяжённостью отличаются цикл 7-голосных духовных мадригалов на тексты Л. Танзилло «Слёзы святого Петра» («Lagrimae di San Pietro»; издание 1595) и цикл 5-голосных мотетов «Покаянные псалмы Давида» («Psalmi Davidis poenitentiales», 1571). Рукопись последнего в формате ин-фолио украшена иллюстрациями Г. Милиха, предоставляющими ценный иконографический материал о жизни баварского двора.

Орландо Лассо демократичен и экономен в выборе средств: его темы кратки, характерны и индивидуальны. Искусству Лассо свойственна портретность, порой в духе ренессансных художников, отчетливые контрасты, конкретность и яркость образов. Лассо, особенно в песнях, иногда прямо заимствует сюжеты из окружающего быта, а вместе с сюжетами - и танцевальные ритмы и интонации того времени. Именно эти качества музыки Лассо сделали ее живым портретом своей эпохи.

Творчество Лассо представляет собой сложный сплав итальянских и франко-фламандских стилевых идиом и форм. Его гармонический стиль в основном традиционен для своего времени. Однако есть и исключения. Так, в «Пророчествах сивилл» («Prophetiae Sibyllarum») он создал собственную экспериментальную модель «хроматического» итальянского стиля и, будучи безупречным мастером-полифонистом, внёс вклад и в историю гармонии.

Многое в светской музыке Лассо указывает на его бесподобное чувство юмора, которое отмечали и современники. Вот несколько примеров. Латинский мотет «Раздаётся на пирах питие в трёх лицах» (Fertur in conviviis vinus, vina, vinum) основан на старинном анекдоте из жизни вагантов. В немецкой застольной песне «Audite nova» («Послушайте рассказ») расточаются хвалы визуальным и гастрономическим достоинствам гуся. В гимне «Ut queant laxis» имитируется неуклюжее сольфеджирование, то есть пение не со словами, а с названиями нот. Ряд песен написан на весьма легкомысленные стихи, которые к тому же содержат обсценную лексику. Так, в знаменитой песне «Matona mia cara» (Дорогая Матона) немецкий солдат поёт любовную серенаду, коверкая итальянские слова, что придает им непристойное содержание. Сам за себя говорит текст мотета «Глядела в замке дама с интересом на мраморной статуи естество» («En un chasteau ma dame…»).

Смысл стихов (и как следствие, композиционных приёмов их «озвучивания») некоторых светских пьес Орландо Лассо остаётся неясным из-за реалий тогдашнего мира, которые за давностью лет современный слушатель (и даже специалист-музыковед) не может правильно оценить. Например, текст песни «O bella fusa» («О прекрасное веретено! Кому надо веретено? Продаем это веретено на пробу») вызывает недоумение, если не знать, что «веретено» здесь — жаргонизм: так в современной Лассо Венеции называли дам с «пониженной социальной ответственностью».

Иногда вместо серьёзного морализующего текста Лассо использовал вирши, прославляющие пьянство (например, вместо «Verbum bonum et suave / Personemus illud Ave» («Доброе, ласковое слово воскликнем: Аве!») - текст «Vinum bonum et suave / Nunquam bibi vinum tale" («Хорошее сладкое вино / Я никогда не пил такого вина»). Пародирование Лассо «духовных ценностей» музыковеды усматривают и в том, что внутрь песен сомнительного содержания он вставлял расхожие католические хоралы (например в шансон «Il estoit une religieuse» («Он веровал») — Ave Maria и Pater noster).

Мало можно назвать примеров, когда музыка, как у Орландо Лассо, столь активно бы исполнялась через четыре века после ее создания. Некоторые его сочинения стали подлинными «хитами» хоровых концертов.