Леош Яначек

Автор: Игорь Резников

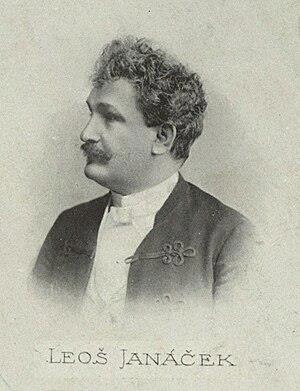

Сегодня – 170-я годовщина со дня рождения композитора, который занимает в истории чешской музыки XX века такое же почетное место, как в XIX столетии— его соотечественники Сметана и Дворжак. Именно эти крупнейшие национальные композиторы, создатели чешской классики, вывели искусство этого музыкальнейшего народа на мировую арену. Чешский музыковед Я. Шеда набросал следующий портрет Яначека, каким он сохранился в памяти соотечественников:

Горячий, вспыльчивый, принципиальный, резкий, рассеянный, с неожиданными переменами настроений. Был он невелик ростом, коренаст, с выразительной головой, с густыми волосами, лежащими на голове беспорядочными прядями, с насупленными бровями и искрящимися глазами. Никаких потуг на изящество, ничего внешнего. Был он полный жизни и порыва упрямец. Таковам и его музыка: полнокровная, лаконичная, изменчивая, как сама жизнь, здоровая, чувственная, горячая, увлекающая за собой.

Яначек - представитель поколения, жившего в угнетенной стране, долго находившейся в зависимости от Австрийской империи, в реакционную эпоху — вскоре после подавления национально-освободительной революции 1848 года. Не с этим ли связано его постоянное глубокое сочувствие угнетенным и страждущим, его страстное, неуемное бунтарство?

Композитор родился 3 июля 1854 года в краю густых лесов и старинных замков, в небольшой горной деревушке Гуквальды. Он был девятым из 14 детей учителя средней школы. Его отец, кроме других предметов, преподавал музыку, был скрипачом, церковным органистом, руководителем и дирижером хорового общества. Мать также обладала незаурядными музыкальными способностями и познаниями. Она играла на гитаре, хорошо пела, а после смерти мужа исполняла партию органа в местном костеле. Детство будущего композитора было бедным, но здоровым и привольным. Он навсегда сохранил душевную близость к природе, уважение и любовь к моравским крестьянам, которые были воспитаны в нем с малых лет.

Лишь до 11 лет прожил Леош под родительским кровом. Его музыкальные способности и звонкий дискант решили вопрос о том, куда следует определить ребенка. Отец отвез его в Брно к Павлу Кржижковскому - моравскому композитору и собирателю фольклора. Леош был принят в церковный хор Старобрненского августинского монастыря. Мальчики-певчие жили при монастыре на казенный счет, посещали общеобразовательную школу и проходили музыкальные дисциплины под руководством строгих наставников-монахов. Композицией с Леошем занимался сам Кржижковский.

Воспоминания о жизни в Старобрненском монастыре нашли отражение во многих сочинениях Яначека (кантаты "Амарус" и "Вечное Евангелие"; секстет "Юность"; фортепианные циклы "Во мгле", "По заросшей тропе" и др.). Атмосфера древней моравской культуры, осознанная в те годы, воплотилась в одном из шедевров композитора, созданной через полвека «Глаголической мессе». В центре Моравии, в городе Брно, Яначек начинает и свою служебную деятельность по окончании педагогического учебного заведения: он становится учителем, продолжая традиции деда, отца и матери. В 1873-1876 годах Яначек получает место хормейстера хорового общества ремесленников "Святоплук".

Мечты о дальнейшем музыкальном образовании остаются мечтами на долгие годы. Только в 1878 году ему удается вырваться в мир "большой музыки", в Лейпциг и Вену. До этого он за один год прошел двухлетний курс игры на органе в Пражской школе органистов. В воображении он видел себя в Петербурге в классе Антона Рубинштейна. В реальности же он постигает тайны "композиторской кухни" в консерваториях Лейпцига и Вены. Но все же в главном деле своей жизни - творчестве - настоящего большого руководителя у него не было. Все, чего он достиг, было завоевано не благодаря школе и многоопытным советчикам, а совершенно самостоятельно, путем трудных исканий, подчас методом проб и ошибок. С первых шагов на самостоятельном поприще Яначек — не просто музыкант, но и учитель, фольклорист, дирижер, музыкальный критик, теоретик, организатор филармонических концертов, музыкальной газеты и кружка по изучению русского языка. В 1881 году он создал Органную школу в Брно и в течении сорока лет бессменно руководил ею, воспитывал здесь не только органистов, но и музыкантов более широкого профиля: дирижеров, регентов, композиторов. На базе школы Яначека в 1919 году выросла Консерватория, в 1947 году реорганизованная в Академию искусств имени Яначека.

Огромная занятость могла только затруднить процесс творчества, но не убить потребность создавать музыку. Яначек был прирожденным композитором. Наиболее ранние из известных сочинений датированы концом 1870-х годов: шестичастная Сюита и «Идиллия» для струнного оркестра; «Зденкины вариации» для фортепиано, связанные, как показывает их название, со Зденкой Шульц, ставшей вскоре женой композитора.  В этих сочинениях, как и в хоровой «Осенней песне» на стихи Ярослава Вархлицкого, в «Думке» для скрипки и фортепиано заметны типичные черты композитора-романтика, идущего путем, проложенным Шубертом, Мендельсоном, Брамсом, но при этом сохраняющих черты национальной самобытности.

В этих сочинениях, как и в хоровой «Осенней песне» на стихи Ярослава Вархлицкого, в «Думке» для скрипки и фортепиано заметны типичные черты композитора-романтика, идущего путем, проложенным Шубертом, Мендельсоном, Брамсом, но при этом сохраняющих черты национальной самобытности.

Большое влияние оказали в это время на Леоша музыкальный стиль и эстетика Дворжака. Великий коллега Яначека долго был единственным из пражской профессиональной среды, кто его признавал и поддерживал в его провинциальной безвестности. В то же время укоренившееся в столице позднеромантическое искусство было чуждо моравскому мастеру, опиравшемуся на народное творчество и на интонации живой звучащей речи. С 1886 года композитор вместе с этнографом Ф. Бартошем каждое лето проводил в фольклорных экспедициях. Он опубликовал множество записей моравских народных песен, создал их концертные обработки, хоровые и сольные. Высшим достижением здесь были симфонические «Лашские танцы» (1889). Одновременно с ними вышел знаменитый сборник из более чем двух тысяч народных песен, ныне считающимся классическим трудом в фольклористике.

В области оперы становление Яначека было более долгим и трудным. Сюжет его первой оперы - «Шарка» корнями уходит в народные легенды о чешских девах-воительницах, хранящих обычаи матриархата, унаследованные от княгини Либуше, первой правительницы Чехии. Написанная в традициях романтической оперы, с эмоциональной приподнятостью, обилием хоровых и ансамблевых эпизодов, «Шарка» целиком базируется на мелодической основе чешского фольклора, на инонациях народных песен и танцев. Увы, с «Шарки» начинается список сочинений Яначка, на десятилетия заточенных в его рабочей комнате. После этого он решил написать этнографические балет «Ракош Ракочи» и оперу «Начало романа», с обильными фольклорными цитатами. Балет даже ставился в Праге во время Этнографической выставки 1895 года. Но этнографизм этих произведений был временным этапом в творчестве Яначека. Композитор шел по пути создания большого правдивого искусства. Им двигало стремление противопоставить отвлеченности — жизненность, древности — сегодняшний день, выдуманной легендарной обстановке — конкретность народного быта, обобщенным героям-символам — простых людей с горячей человеческой кровью.

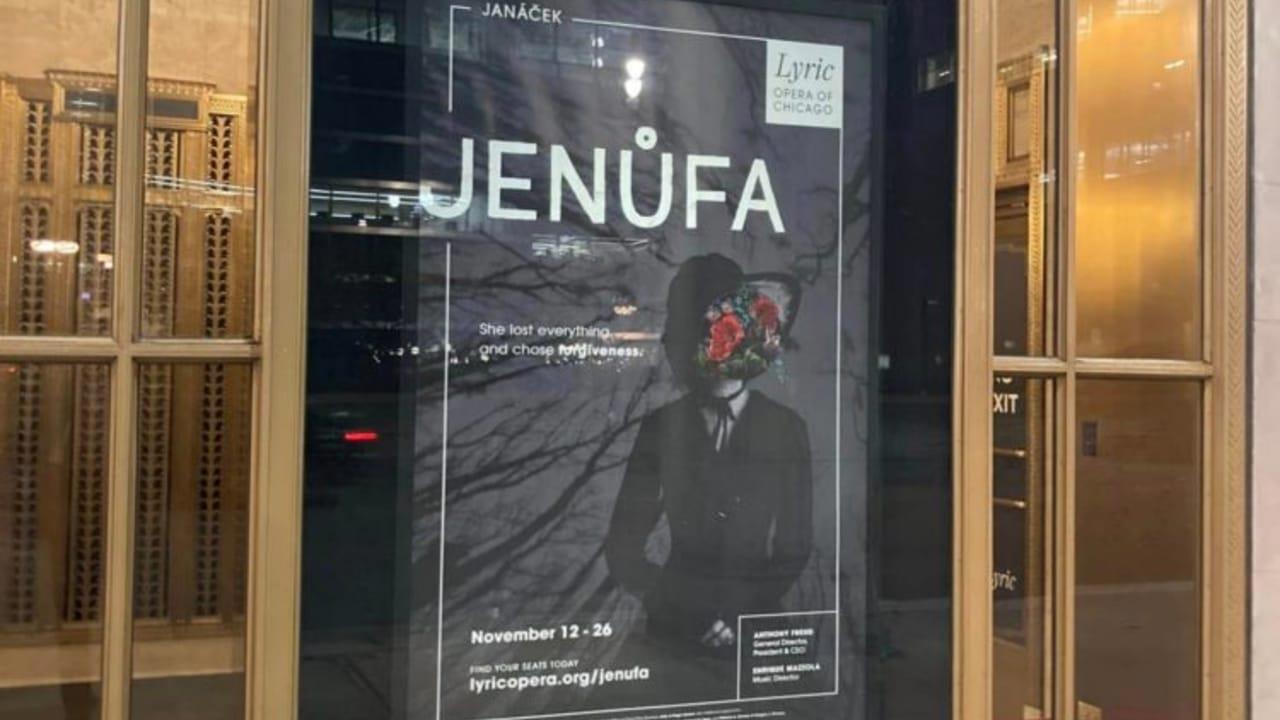

Этого удалось достигнуть лишь в третьей опере «Ее падчерица» («Енуфа», по драме Г. Прейссовой). В этой социальной драме, написанной уже в начале нового века, композитор не прибегает к прямым цитатам. Однако она — сгусток стилистических черт и признаков, ритмов и интонаций моравских песен, народной речи. Опера написана горячо, в ней страстно обличается зло. Но Прейссова не избежала множества натуралистических деталей в обрисовке быта, в раскрытии душевного мира героев. Яначек вторгается в работу Прейссовой и добивается создания выразительного либретто с четкой драматургической структурой.

Композитор убежденно следовал основной идее: не допустить в музыке сентиментальности и мелодраматизма. Ему, свободно владеющему тайнами мелодического письма, легко было бы наполнить музыку «сладкозвучием», создать, как любил выражаться Даргомыжский, «льстивые для уха мелодии». Именно этого он избегал. Из-под пера непризнанного композитора, нарушившего к тому же привычные нормы «оперности», обратившегося к острой манере письма, родилось произведение огромной силы социального обличения и одновременно - огромной силы художественного воздействия, произведение, в полном смысле слова новаторское. Именно потому оно произвело отрицательное впечатление на благодушно-либеральное руководство Пражского театра, в результате отклонившего «Енуфу». Понадобилось 13 лет борьбы, чтобы великолепное произведение, сегодня идущее в театрах всего мира, попало наконец на столичную сцену. В 1916 году опера имела оглушительный успех в Праге, а в 1918 году в Вене, что открыло безвестному 64-летнему моравскому мастеру путь к мировой славе.

В это время композитор пережил творческую катастрофу, связанную с жесточайшим ударом судьбы - смертью дочери, девушки редкой красоты и редких душевных достоинств. До этого Яначек потерял горячо любимого сына. Дети были названы русскими или, как говорил Яначек, «пушкинскими именами» - Ольга и Владимир. Только необоримая воля к жизни, к творчеству, участие в борьбе за национальное освобождение не дали талантливому музыканту склонить голову и предаться отчаянию. Отголоски события этих черных лет слышны в фортепианном цикле «По заросшей тропе».

К моменту завершения «Ее падчерицы» Яначек вступает в пору полной творческой зрелости. В начале XX века у Яначека отчетливо проявляются социально-критические тенденции. Он испытывает сильное влияние русской литературы — Гоголя, Толстого, Островского. Он пишет фортепианную сонату «С улицы» и помечает ее датой 1 октября 1905 года, когда австрийские солдаты разгоняли в Брно молодежную демонстрацию, а затем — трагические хоры на стихи рабочего поэта Петра Безруча «Кантор Гальфар» и «70000». Особенно драматичен хор «Маричка Магдонова» о гибнущей, но не покорившейся девушке, вызывавший всегда бурную реакцию зала. Когда композитору после одного из исполнений этого сочинения сказали: «Да это же настоящий митинг социалистов!» — он ответил: «Именно этого я и хотел». В своей отечественной литературе Яначек находит материал для сатирической оперы «Приключения пана Броучека» по рассказам Святоплука Чеха.

К тому же времени относятся первые наброски великолепной симфонической рапсодии «Тарас Бульба», полностью завершенной композитором в разгар Первой мировой войны, когда правительство Австро-Венгрии гнало чешских солдат воевать против русских братьев.

Последнее десятилетие жизни и творчества композитора четко ограничено историческим рубежом 1918 года (конец войны, конец трехсотлетнего владычества Габсбургов) и одновременно поворотом в личной судьбе Яначека, началом его мировой славы. Этот период можно назвать лирико-философским. Им созданы самая лирическая из его опер «Катя Кабанова» (по «Грозе» Островского). В «Кате Кабановой» нерушимым осталось темное царство Кабанихи и Дикого, хотя много бытовых подробностей не вошло в оперу. Сохранив зловещий фон царства изуверской жестокости и тьмы, композитор выткал на нем пленительный образ Катерины. Основной мелодический рисунок он поручил флейте с ее чистым, пасторальным тембром. Большой монолог Катерины и две сцены с Борисом могут быть отнесены к лучшим страницам оперной лирики нашего века.

Тогда же у композитора возникают поэтичная философская сказка для взрослых - «Приключения лисички-плутовки» (по новелле Р. Тесног-лидека), а также оперы «Средство Макропулоса» (по одноименной пьесе К. Чапека) и «Из мертвого дома" (по «Запискам из мертвого дома» Ф. Достоевского).

Интересно, что две оконченные и две неоконченные оперы Яначека непосредственно связаны с русской литературой. Первые две - «Катя Кабанова» и «Из мертвого дома» (по Достоевскому); вторые две - «Анна Каренина» и «Живой труп». В обращении Леоша Яначека к русской литературе нет ничего удивительного. Это - одно из выражений его любви к России, к русской культуре, к русскому языку, который он изучил. Леош Яначек дважды ездил в Россию, с восторгом вслушивался в музыку русской речи, наслаждался звенящими потоками русского хорового пения. Музыка Глинки, Даргомыжского, «кучкистов», Чайковского постоянно питала творческое воображение композитора.

Последние десять лет жизни Яначек провел в Праге, куда переехал в 1918 году, заняв место профессора консерватории. До конца своих дней Яначек не выпускал из рук карандаша, оставаясь человеком, которому, по выражению Б.В. Асафьева, «до самой смерти удалось быть в числе молодых». Смерть настигла Яначека неожиданно: во время отдыха летом в Гуквальдах он простудился и умер 12 августа 1928 года от воспаления легких. Хоронили его в Брно. Собор Старобрненского монастыря, где он учился и мальчиком пел в хоре, был переполнен толпами взволнованных людей. Казалось невероятным, что ушел тот, над кем словно были не властны годы и старческие недуги.

Яначеку было за пятьдесят, когда, ютясь в моравском захолустье габсбургской Австро-Венгрии, он переходил от надежды к отчаянию, в который раз перелистывая страницы своих партитур. Как о несбыточном счастье мечтал он услышать их в реальном, а не в воображаемом звучании.

Современники не до конца поняли, что Яначек — один из основоположников музыкального мышления и музыкальной психологии XX века. Его речь с сильным местным акцентом казалась чересчур дерзкой для эстетов, оригинальные творения, философские взгляды и теоретическое мышление подлинного новатора воспринимались как курьез. При жизни он снискал репутацию недоучки, примитива, провинциального фольклориста. Лишь новый опыт современного человека к концу столетия открыл многим глаза на личность этого гениального художника, и начался новый взрыв интереса к его творчеству. Теперь прямолинейность его взгляда на мир не нуждается в смягчении, острота звучания его аккордов не требует шлифовки. Современный человек видит в Яначеке своего соратника, глашатая общечеловеческих принципов прогресса, гуманизма, бережного уважения законов природы. С каждым годом имя чешского композитора Леоша Яначека все чаще появляется на оперных и концертных афишах, и в этом можно увидеть одно из самых важных проявлений справедливого решения истории.

Имя Леоша Яначека носят аэропорт в Остраве, основанная композитором органная школа и городской театр в Брно, перед которым установлен памятник композитору. Сочинения Леоша Яначека использовались в фильме «На десять минут старше» режиссера Иржи Менцеля. В романе Харуки Мураками «1Q84» «Симфониетта» Яначека играет существенную роль в сюжете.

Сочинения Леоша Яначека использовались в фильме «На десять минут старше» режиссера Иржи Менцеля. В романе Харуки Мураками «1Q84» «Симфониетта» Яначека играет существенную роль в сюжете.