Волшебный смычок

Автор: Игорь Резников Сегодня годовщина со дня рождения Генрика Венявского — ярчайшей фигуры виртуозно-романтического искусства первой половины XIX века. Традиции этого искусства он хранил до конца своей жизни. «Запомните вы оба, — сказал он на смертном одре своим друзьям Николаю Рубинштейну и Леопольду Ауэру, — «Венецианский карнавал» умирает вместе со мной». Действительно, вместе с Венявским угасало, уходило в прошлое целое неповторимое, своеобразное направление, сформировавшееся в мировом скрипичном исполнительстве, порожденное гением Паганини, о «Венецианском карнавале» которого и упоминал умирающий артист.

Сегодня годовщина со дня рождения Генрика Венявского — ярчайшей фигуры виртуозно-романтического искусства первой половины XIX века. Традиции этого искусства он хранил до конца своей жизни. «Запомните вы оба, — сказал он на смертном одре своим друзьям Николаю Рубинштейну и Леопольду Ауэру, — «Венецианский карнавал» умирает вместе со мной». Действительно, вместе с Венявским угасало, уходило в прошлое целое неповторимое, своеобразное направление, сформировавшееся в мировом скрипичном исполнительстве, порожденное гением Паганини, о «Венецианском карнавале» которого и упоминал умирающий артист.

Нам не суждено уже услышать даже в записи, которой тогда не существовало, игру Генрика Венявского. Но стоит послушать современников, которые писали об игре Венявского только в превосходной степени, в восторженных тонах:

«Волшебный смычок его до такой степени увлекателен, звуки его скрипки так магически действуют на душу, что этого артиста нельзя довольно наслушаться. В исполнении Венявского «кипит тот священный огонь, который невольно увлекает вас, то волнуя то потрясая все ваши чувства, то нежно лаская ваш слух».

«В его манере исполнения, соединявшей в себе огонь, увлечение поляка с элегантностью и вкусом француза, выказывалась истинная индивидуальность, интереснейшая гениальная артистическая натура. Его игра овладевала сердцами слушателей, и он обладал в редкой степени уменьем пленить публику с первого же начала появления своего».

А Берлиоз восклицал:

Это — дьявольский человек, он часто предпринимает то, что невозможно, и более того — он это выполняет.

Но все же у нас есть, хотя и опосредствованно, возможность судить о великом музыканте по его сочинениям.

Романтизм породил несметное количество концертных сочинений, созданных знаменитыми виртуозами. Почти все они оказались забытыми, а на концертной эстраде остались лишь самые высокохудожественные образцы. Концерты, мазурки, полонезы, концертные пьесы Венявского входят в репертуар каждого скрипача, они популярны на эстраде благодаря своим несомненным художественным достоинствам, яркому национальному стилю, блистательному использованию виртуозных возможностей инструмента.

В основе творчества польского скрипача лежит народная музыка, которую он воспринимал с детства. В художественном претворении он познавал ее через творчество Шопена, Монюшко, Липиньского, с которыми столкнула его судьба. Генрик Венявский родился 10 июня 1835 года в Люблине, в образованной еврейской семье, принявшей католичество. Игре на скрипке он начал учиться с шести лет у известных люблинских педагогов Я. Горнзела, а затем С. Сервачиньского, и делал большие успехи. Через полтора года виртуозно исполнял концерты Майзедера и Берио на домашних концертах.

В 8 лет Генрик поступил в Парижскую консерваторию, в класс скрипки профессора Л. Ж. Массара, одновременно изучая композицию у Ипполита Колле. В 1846 году появились первые сочинения — Вариации на тему мазурки, Ария с вариациями на оригинальную тему, Романс, Большой фантастический каприс, а также Сонатное аллегро, написанное совместно с младшим братом Юзефом, студентом Парижской консерватории, будущим пианистом. Венявский был стипендиатом русского правительства. В 1846 году на выпускном конкурсе получил первую премию, Большую золотую медаль и замечательную скрипку работы Гварнери (подарок Императора Николая I).

Сразу же по окончании консерватории двадцатилетний Венявский начинает интенсивную концертную деятельность в Европе и в России, продолжавшую до конца жизни. Он выступает вместе с крупнейшими музыкантами - Ф. Листом, А. Никишем, К. Давыдовым, Г. Эрнстом, И. Иоахимом, С. Танеевым, Г. Бюловым, К. Таузигом, Ф. Лаубом, вызывая всеобщий восторг своей пламенной игрой. Венявский, бесспорно, был лучшим скрипачом своего времени. Никто не мог с ним соперничать по эмоциональному накалу и масштабу игры, красоте звука, феерической виртуозности. Именно эти качества проявлялись и в его сочинениях, определяя спектр их выразительных средств, образность, красочную инструментальность. В 1859 году на гастролях в Лондоне Венявский познакомился и близко подружился с Антоном Рубинштейном, с которым с тех пор много гастролировал. С этого года почти вся жизнь Генрика Венявского была связана с Россией. Он принял приглашение на место придворного солиста в Санкт-Петербурге, через два года стал первым профессором класса скрипки Петербургской консерватории. Здесь он сблизился с Чайковским, Антоном и Николаем Рубинштейнами, А. Есиповой, Ц. Кюи, здесь он создал большинство своих лучших сочинений. Был концертмейстером Симфонического оркестра Русского музыкального общества, примариусом струнного Квартета Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества. Постоянно участвовал в музыкальных собраниях в доме А. Рубинштейна и в салоне графов Виельгорских. Помимо музыкантов, в круг его общения входили Н. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков и другие русские писатели, которые посещали дом его дяди, известного книгоиздателя М. О. Вольфа.

В Санкт-Петербургской консерватории Венявский стал членом выборного Совета профессоров.

Педагогическая деятельность Венявского определялась его исполнительскими принципами. Он стремился воспитывать учеников на разнообразном репертуаре. Часто использовал метод показа на уроке. Демонстрировал разнообразные способы исполнения трудных пассажей, штрихов. Венявский воздействовал на учеников воодушевлением и артистичностью собственного исполнения и оставил яркий след в развитии русской скрипичной школы. Многие из его учеников стали видными деятелями русской музыкальной культуры. Среди них — Д. А. Панов, возглавивший «Русский квартет», К. Н. Пушилов, К. Альтани (впоследствии известный дирижер), П. А. Краснокутский. В 1868 году Генрик Венявский покинул Санкт-Петербургскую консерваторию вслед за А. Рубинштейном, посвятив себя целиком концертной деятельности.

В какой-то мере бросает тень на личность Венявского его личная жизнь. В 1860 году музыкант женится на дочери лорда Хэмптона Изабелле. Бракосочетание состоялось в Париже, на нём присутствовали Г. Берлиоз и Дж. Россини. Супруга переезжает в Россию, в браке рождается семеро детей. Но, кроме музыки, у Венявского было две пламенные страсти – к игре и к слабому полу. Даже женитьба и появление детей не избавили Генрика от этих страстей. Он нисколько не остепенился. По-прежнему зеленый игорный стол и женщины манили его к себе.

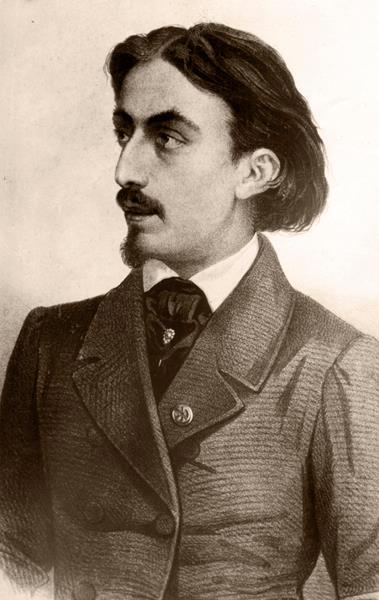

Живой портрет Венявского-игрока оставил Л. Ауэр. «Войдя в казино в Висбадене, кого, думаете, увидел я издали, как не Генрика Венявского, который направился ко мне из-за одного из игорных столов, высокий, с черными длинными волосами a la Лист и большими темными выразительными глазами. Он рассказал мне, что за неделю до этого играл в Каене, что он приехал из Петербурга с Николаем Рубинштейном, и что в тот момент, когда он меня заметил, он был занят работой за одним из игорных столов, применял «систему» настолько верную, что надеялся в самое короткое время разорить банк висбаденского казино. Они с Николаем Рубинштейном соединили свои капиталы вместе, и так как Николай обладает более уравновешенным характером, он теперь и продолжает игру один. Венявский объяснил мне все подробности этой таинственной «системы», которая, по его уверению, действует без промаха. Со времени своего прибытия,— сказал он мне, — около двух недель тому назад, каждый из них вложил в общее предприятие по 1000 франков, и с самого первого дня оно приносит им по 500 франков прибыли ежедневно».

Венявский прожил в России до 1872 года. Определенную роль в его отъезде сыграл уход Рубинштейна из консерватории. Но, возможно, последней каплей стало его столкновение с всесильным наместником царства Польского графом Ф. Ф. Бергом. Однажды на придворном концерте Венявский удостоился приглашения Берга посетить его в Варшаве, чтобы дать концерт. Однако когда он явился к наместнику, тот его выгнал из кабинета, грубо заявив, что у него нет времени на концерты.

В 1872-74 годах Венявский гастролирует в Америке совместно с А. Рубинштейном, затем преподает в Брюссельской консерватории. Триумфально прошли в 1877 году с его участием Русские концерты на Всемирной Парижской выставке. Среди учеников Венявского в Брюсселе был классик бельгийской музыки и скрипичного исполнительства Эжен Изаи.

Во время гастролей по России в 1879 году Венявский тяжело заболел. По просьбе Н. Рубинштейна его поместила в своем доме Н. Ф. фон Мекк. Несмотря на тщательное лечение, Венявский скончался 31 марта 1880 года от сердечной болезни, не дожив и до 45 лет. «Мы потеряли в нем неподражаемого скрипача, — писал П. Чайковский фон Мекк, — и очень даровитого композитора. В этом отношении я считаю Венявского очень богато одаренным. Его прелестная Легенда и некоторые части c-moll’ного концерта свидетельствуют о серьезном творческом таланте».

3 апреля в Москве состоялась панихида. Под управлением Н. Рубинштейна оркестром, хором и солистами Большого театра был исполнен «Реквием» Моцарта. Затем гроб с прахом Венявского увезли в Варшаву. Похоронная процессия прибыла в Варшаву 8 апреля. Город был в трауре. «В большом костеле св. Креста, совершенно обитом траурною материей, на возвышенном катафалке, окруженном серебряными лампами и горящими свечами, покоился гроб, обитый фиолетовым бархатом и богато украшенный цветами. Масса чудесных венков лежала на гробу и на ступеньках катафалка. Посредине гроба лежала скрипка великого артиста, вся в цветах и траурном флере. Артисты польской оперы, воспитанники консерватории и члены музыкального общества сыграли «Реквием» Монюшко. За исключением «Ave, Maria» Керубини были исполнены лишь произведения польских композиторов. Молодой, талантливый скрипач Г. Барцевич поистине артистически исполнил поэтическую Легенду Венявского, при аккомпанементе органа».

Венявский был похоронен, согласно собственному желанию, неоднократно высказывавшемуся перед смертью, на Повознковском кладбище.

Творчество Венявского целиком связано со скрипкой, как творчество Шопена с фортепиано. Он заставил скрипку говорить новым красочным языком, раскрыл ее тембровые возможности, виртуозную, феерическую орнаментальность. Многие выразительные приемы, найденные им, легли в основу скрипичной техники XX века. Всего Венявским создано около 40 сочинений, часть из них осталась неопубликованной. На эстраде популярны два его скрипичных концерта. Первый — принадлежит к жанру «большого» виртуозно-романтического концерта, идущего от концертов Н. Паганини. Восемнадцатилетний виртуоз создал его во время пребывания у Листа в Веймаре и выразил в нем порывистость юности, экзальтированность чувств. Основной образ непреклонного романтического героя, преодолевающего все препятствия, проходит путь от драматических столкновений с миром через экзальтированную созерцательность к погружению в праздничный поток жизни. Второй концерт — лирико-романтическое полотно. Все части объединены одной лирической темой — темой любви, мечты о прекрасном, получающей в концерте большое симфоническое развитие от далекого, манящего идеала, противостоящего драматической смятенности чувств, до праздничного ликования, победы светлого начала.

Во всех жанрах, к которым обращался Венявский, сказывался польский национальный художник. Естественно, что народный колорит особенно чувствуется в жанрах, выросших из польских танцев. Мазурки Венявского — яркие сценки из народной жизни. Их отличают мелодичность, упругий ритм, использование приемов игры народных скрипачей. Два полонеза Венявского — концертные виртуозные пьесы, созданные под влиянием Шопена и Липиньского (которому посвящен Первый полонез). Они рисуют картины торжественного шествия, праздничного веселья. Если в мазурках проявилось лирическое дарование польского артиста, то в полонезах — масштабность и темпераментность, свойственные его исполнительскому стилю. Прочное место в репертуаре скрипачей заняли и такие пьесы, как «Легенда», Скерцо-тарантелла, Оригинальная тема с вариациями, «Русский карнавал», Фантазия на темы оперы «Фауст» Ш. Гуно.

Сочинения Венявского повлияли не только на произведения, созданные скрипачами, например Э. Изаи, который был его учеником, или Ф. Крейслера, но вообще на многие сочинения скрипичного репертуара, достаточно указать на произведения Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова. Польский виртуоз создал особый «образ скрипки», привлекающий концертным блеском, изяществом, романтической приподнятостью чувств, истинной народностью.

С 1935 проводится Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского, основателем и первым руководителем которого стал племянник композитора Адам Тадеуш Венявский.

В 2001 Республика Польша выпустила памятную монету номиналом в 10 злотых. В память о Венявском в фойе Малого зала имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории установлена мемориальная доска.