Столыпинская аграрная реформа. №4

Автор: НиксерДумал остановится на трех частях, но остался нераскрытым ключевой вопрос. А как надо было? Столько критики Столыпинской аграрной реформы, а как возникает вопрос, а как надо было, критики разбегаются. Нет, вначале есть предложения, как надо, но они сразу разбиваются о минимальную встречную критику.

Еще кадеты с эсерами предлагали "всё взять и поделить", если точнее "пользование землей должно быть уравнительно трудовым, т. е. обеспечивать потребительную норму на основании приложения собственного труда", но сути не меняет. Такие слова, как "аграрная перенаселенность", "товарное зерно" в их словаре просто отсутствовали. Есть и сейчас кто пробует отстоять данную точку зрения, но как то быстро отступаются, когда получают факты к чему такое приводит.

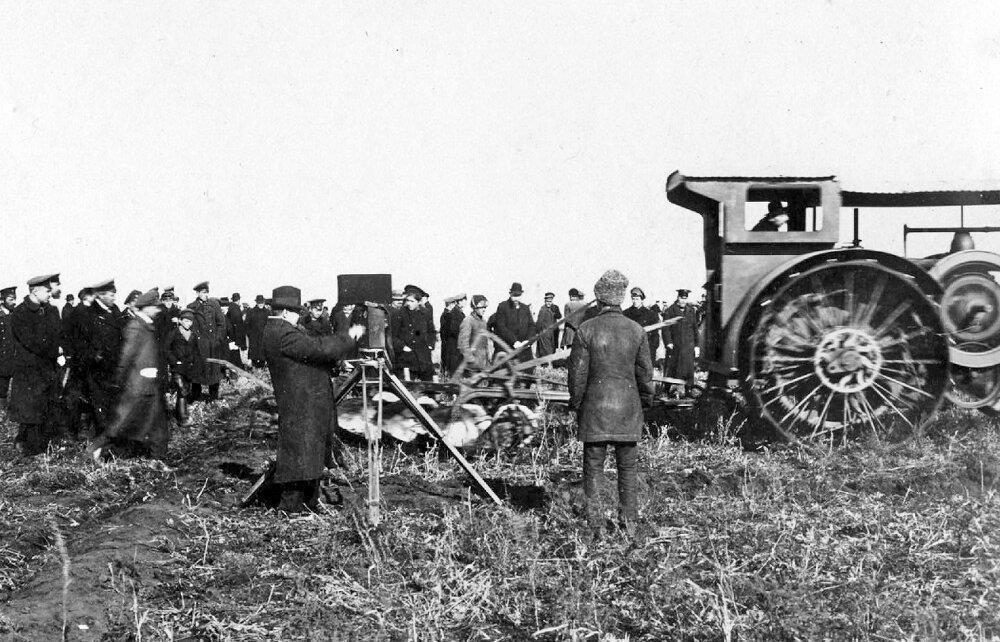

Еще есть, кто считает, что надо было сразу строить колхозы, как Сталин. Но научная мысль тогда еще не дошла до такой организации труда. Император Николай II 1 июня 1902 г. высочайше утвердил «Положение об артелях трудовых», в том числе сельскохозяйственных. Но уставы для них были утверждены 18.11.1908 и 7.05.1911 гг. Идея создания коллективных хозяйств в деревне для решения аграрного вопроса, как пишет историк А. В. Островский в своей книге "Русская деревня на историческом перепутье. Конец XIX и начала XX в.», впервые была озвучена на Съезде сельхозпроизводителей в 1912 году. Затем в 1916 году в таком же Съезде на Киеве, где участвовал от Правительства РИ Государственный Контролер Н. Н. Покровский, принимается резолюция о необходимости создания коллективных хозяйств возле ТРАКТОРА. Тракторов, из-за их чрезмерной дороговизны, новым коллективным хозяйствам было решено предоставлять за счет казны.

Безенчукская сельскохозяйственная опытная станция. 1916 г.

Столыпинская реформа с кооперацией постепенно дошла и до такой формы организации труда. Сталину было проще к тому моменту был накоплен опыт, как в России, так и в Палестине с их кибуцами, но и то было наделано множество ошибок. А Столыпин в 1906 году в принципе не имел о таком представления.

Мог ли Столыпин построить совхозы (государственные агрокомплексы)? В интернете встречал, что вроде как и такие были предложения. Были ведь казенные ЖД, фабрики и заводы которыми руководили чиновники. Совхоз - государственный агрокомплекс по организации труда тоже самое. Однако государственные земли были во многих странах, но каждый раз оказывалось, что для СХ нужна гибкость, которую чиновники не демонстрируют. Розничная торговля, малый и средний бизнес, СХ в итоге плохо управляется номенклатурой, что и продемонстрировал гос капитализм времени СССР. Совхозы были во многих странах и итог везде одинаковый.

Есть мнение, что Столыпинская реформа была верной, но у помещиков надо было все равно отобрать землю, это не решало проблем, но выигрывало время для реформы. Крестьяне были недовольны, что у помещиков после 1861 года осталась земля, 100% крестьянских наказов содержало требование отобрать землю.

Но так Столыпин это и делал, он выкупал землю у разоряющихся помещиков, которые не хотели сами заниматься развитием СХ, а только сдавать в аренду и эту землю передавал крестьянам на льготных условиях. В среднем по миллиону десятин в год так переходило крестьянам. В итоге крестьяне для решения насущного аграрного голода получили 10 миллионов десятин, которые перешли крестьянам при посредстве Крестьянского банка и как минимум 20 миллионов десятин землеустройства в Сибири. При том все частные владельцы некрестьянского происхождения располагали примерное 35 млн десятин посевной земли. К тому же государство проводила огромные мелиорационные работы, страна получила 3,2 миллиона – осушенных болот и 3,5 миллиона гектаров земли с искусственным орошением.

Мог ли этот процесс быть быстрее? Так в казне просто денег не было (только что проиграна РЯВ), Столыпин брал деньги у французов и вкладывал в отечественное СХ. Крестьяне получали кредиты субсидируемые государством со ставкой меньшей, чем брали у французов. Ставка по неипотечному кредиту на 55½ лет с аннуитетными платежами составила 4,0 %, при кредите на 13 лет — 2,9 %. Одновременно с решением о выдаче этих кредитов государство, для покрытия дефицита бюджета, делало внешние займы под 5,7 % (внешний заём 1906 года на 874 млн рублей), а сам Крестьянский банк выпускал обязательства под 5 % (для свободного обращения) и под 6 % (именные, без права продажи).

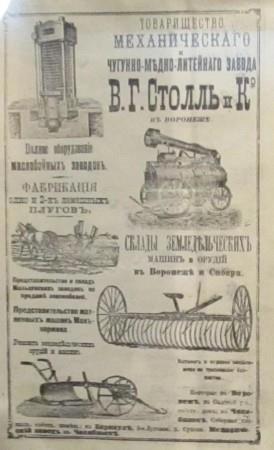

До Столыпина даже Витте откупался от СХ. Он все средства вкладывал в развитие ЖД, которые были локомотивом роста сталелитейной промышленности и машиностроения, но при этом приходилось тратится на предотвращения голода и прощения недоимок крестьянам. Расходы на поддержание сельского хозяйства на плаву (вместо его модернизации) стоили казне в 1891-1906 годах около 800 миллионов рублей. Для сравнения, суммарная стоимость столыпинских реформ составила чуть более полутора миллиарда рублей. Правда я не знаю, как высчитали данную сумму. Входит ли сюда мелиорация, переселенческие расходы, постройка дорожной инфраструктуры в Сибири в которой для переселенцев были проложены 13 857 км грунтовых дорог и 976 км водоотводных каналов. А еще шли субсидии на постройку заводов с/х техники, которую стали выпускать плугов и сеялок ежегодно десятками тысяч. Все газеты и журналы данного периода содержат рекламу той или иной с/х техники.

В 1913 г. плуги в стране изготавливали 266 предприятий, молотилки – 54, веялки и сортировки – 250, соломорезки и корнерезки – 320. Российские предприятия обеспечивали в 1913 г. примерно половину производства с/х оборудования, другую половину завозили из-за рубежа, поток который тоже постоянно рос. Если в 1905 году было завезено всего 97 паровых плугов, то в 1913-м уже 42,3 тысячи (а годом ранее — более 73 тысяч). В 1905 году завозилось 30,5 тысячи сеялок, а накануне войны уже более 500 тысяч в год. Локомобилей в 1905 году завезли 489,6 тысячи, а в 1913 году — более миллиона. Аналогичная ситуация с импортом удобрений.

В общем очень много пришлось вкладывать в СХ по тому, как спохватились поздно. Витте будучи министром финансов вообще долго считал, что община полезна и лишь к 1898 году понял ошибочность данной точки зрения. Тогда он вышел к государю с инициативой по сути получить "исключительные полномочия", как он самым выразился, что бы совершить "подвиг", аграрную реформу. Совершить в России аграрную реформу это реально подвиг, тот же Сталин говорил, что коллективизация ему далась сложнее ВОВ, надо идти против всех и от всех получать критику. Так Витте и Стишинский, которые проработали реализуемую Столыпиным аграрную реформу в ходе ее проведения постоянно критиковали реформатора. Со стороны то всегда виднее и чем масштабнее и сложнее проект, тем проще критиковать.

А масштаб работ просто громадный. Только внутри надельного землеустройства в европейской России в 47 губерниях было затронуто 34 миллиона десятин. Это было то, что землемеры прошли с теодолитами, это подготовленные работы и уже завершенные. Если к ним добавить 10 миллионов десятин, которые перешли крестьянам при посредстве Крестьянского банка или были куплены у него — как минимум 20 миллионов десятин землеустройства в Сибири, — мы получим гигантскую цифру в 700 000 км², а это суммарная площадь современных Франции, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Всю эту гигантскую работу землемеры сделали за девять полевых сезонов, из которых только немногие могут считаться нормальными. При этом нужно отметить, что если в 1906 году в распоряжении комиссии было 200 землемеров, то в день начала войны их было 7000 без двух. То есть правительство смогло в очень тяжелых условиях за короткий срок обучить тысячи специалистов. Всего же в реализации реформы так или иначе, не считая кооператоров, участвовало порядка 40 000 человек, что сопоставимо с численностью офицерского корпуса Российской империи. И существующие статистические источники, разного рода обследования показывают, что землеустройство действительно создавало условия для ведения нормального эффективного крестьянского хозяйства, что и показывают результаты преобразований. По масштабу Столыпинская аграрная реформа не имеет аналогов в мировой истории вообще. Можно сказать, что граждане США по Гомстед-акту получили земли больше, чем русские в годы Столыпинской реформы, но нужно понимать, что этот акт и действовал не 10 лет, а почти 150 — с 1862 года по конец XX века.

К тому же американцам не досталось в наследство запутанное землеустройство. Ведь землеустройство делилось на личное и групповое (коллективное). Личное землеустройство занималось созданием хуторов и отрубов. Но сразу выйти на хутора и отруба могли крестьяне не всех селений, а только тех, в которых все земельные угодья были юридически отграничены от соседних владений: крестьянских, помещичьих, казенных, церковных, городских. Но в десятках, а в сумме, конечно, в сотнях тысяч селений России таких точных границ не было. Это тяжелое наследие русского Средневековья. Прежде чем перейти к личному землеустройству, землемеры сначала должны были с теодолитами, с планами разделить, размежевать крестьянские земли данного селения и соседние земли. И только после этого можно было приступать к личному землеустройству. Это были так называемые однопланные селения, которые получали землю по одному общему акту укрепления в 1861 году. Пашня у каждого селения была своя, а вот угодья, луга, выгоны, леса были в общем владении всего этого селения. Они периодически переделялись, и это приводило к массе конфликтов, скандалов, ссор. Советская историография групповое землеустройство просто не замечала, игнорировала для удобства, потому что так можно было эффектнее оттенить идею, что хуторизация всей страны и была главной целью Столыпинской реформы. Хотя это по сути вершина айсберга землеустройства и это все надо было сделать, если мы не планируем обнулить все правовые акты революцией.

По тому опять возвращаемся к вопросу, а как надо было, если Столыпин все делал неправильно?