О скорости межзвездных путешествий (бонус к 39 главе КиЯТ)

Автор: Погорелов Никита АлександровичПоскольку в книге вовсю пошли межзвёздные перелёты, пора поговорить, как быстро это происходит, почему так, давно ли так было и как было раньше. И будет тут офигенный бонус, больше, чем сама глава (ненароком интегрировалась техническая часть истории Корзэба). Так что, запасайтесь печеньками, заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее.

Ранее я писал о том, как вообще работают червоточины в мире Чарийского Союза.

В каждой конкретной точке пространства-времени ничто не может обогнать луч света. Но как само пространство-время себя ведет – это другой вопрос. Если сжимать его перед кораблем и/или расширять за ним, скорость света будет превышена в глобальном смысле. Как в примере с наблюдаемыми галактиками за горизонтом событий. Для этого нужно много энергии… но все же меньше, чем для приближения к скорости света путем Ньютона и Мещерского.

В мире Чарийского Союза эта энергия получается из взаимодействия пузыря с гравитационным полем звезды в «зоне перехода» над ее полюсом. ... Тормозить можно только об зону перехода другой звезды. Максимальная возможная дальность перехода зависит от массы звезды, используемой для него. От желтых звезд можно прыгать дальше, чем от красных карликов, а от голубых гигантов – еще дальше. Проблема лишь в том, что маневры на низких орбитах звезды тоже требуют тем больше энергии, чем она тяжелее. Поэтому для построения сети оптимальны звезды спектральных классов от К до F. По счастливому стечению обстоятельств, их системы также оптимальны для жизни людей. Минимальная масса тела, которое может поддерживать практически применимую для дальних путешествий зону перехода, соответствует коричневому карлику. ... технически, это нечто среднее между «катапультой» и сетью червоточин.

Масштабы сети

Довольно велики. Дальность перехода ограничена суммарной массой пары, но зависимость не линейная.

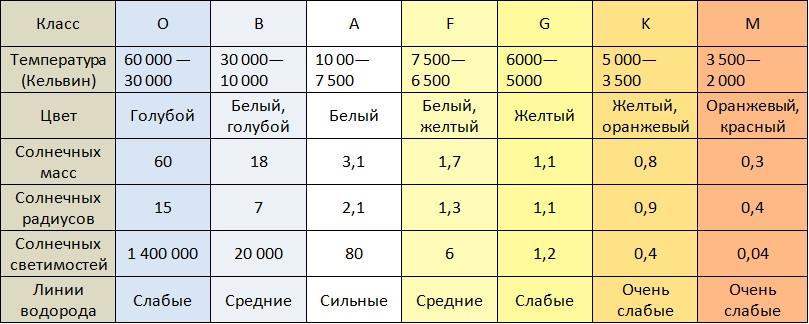

Напоминаю, что классы у звезд главной последовательности такие

Фактически, большинство звёзд это красные и оранжевые карлики (классы М и К), А-шки редкость, В-шки крайне редки, ближайшие звёзды O-класса удалены от нас на многие сотни парсеков и в Известном Космосе мира Чарийского Союза таких нет ни одной. Ещё есть W-класс, но таких тем более рядом нет, и классы ниже М, но их тему пока замнём для ясности.

Чем больше масса звезды, тем меньше она живёт, поэтому у звезд класса F и выше маловероятно самозарождение хоть какой-то жизни, а у звёзд В и выше даже формирование планет может не успеть завершиться.

Для М-М дальность 3-5 световых лет, прыжки только по ближайшим системам и то не всем.

Для К-М уже в пределах 5-7 будет, для К-К или G-М 5-10, G-K 10-15 и так далее. Тут уже покрытие хорошее.

A-G это в районе 20-25 св. лет.

A-А доходят до 50-ти, между сверхгигантами там и сотня бывает.

Но ещё на пути не должно быть крупных скоплений межзвездной пыли, которые ограничивают возможные маршруты. Даже незначительные повышения плотности плазмы могут очень сильно ухудшать добротность (см. ниже).

Чтобы перед глазами был конкретный пример, откроем список ближайших к Солнцу звезд:

https://spacegid.com/stars/nearest_star

Достижимы за один переход были бы: Альфа Центавра (все три компоненты); звезда Барнарда; Лаланд 21185 (Вольф 359 — нет, он ближе, но меньше); Сириус; Эпсилон Эридана; Процион; 61 Лебедя (обе компоненты); Эпсилон Индейца (только А, В и С через неё); Тау Кита; Глизе 887, звезда ван Маанена, Грумбридж 1618 и GJ 440. Таким образом, Солнце добивает до 16 звёзд, из которых 2 °F, 2 G, 6 К, 4 M и 2 белых карлика.

Ещё есть звезды, которые добивают ДО Солнца. Это Поллукс, Вега, Альтаир, Фомальгут. 3 актуальных А-шки и одна бывшая.

20 червоточин у Солнца всего.

Вот пространственная структура, без А-шек, которые дальше.

Видно, что Процион, Сириус, Альфа Центавра, Тау Кита, 61 Лебедя и Эпсилон Индейца это ключевые узлы сети, с каждого из которых идет разводка по группе оранжевых и красных карликов. А центральный хаб всей группы, это чуть-чуть не попавший на схему Альтаир, который связывает её с соседними звёздами А-класса, например с Денеболой, которая до Солнца сама по себе не добьет, а вот до более дальних, но массивных Альтаира и Веги — уже да. Но хаб относительно центральный, между А-шками вариативность альтернативных маршрутов уже высока.

Строить в такой сети крепости бесполезно. И всё же контроль над окрестностями хорошей А-шки серьезно влияет на геополитику. У Чарийского Союза и Таврилиана есть свои центровые А-шки, пропускающие дальнобойный трафик, у П-сектора — своя (Лазурная Тройка). Альфа Волка это центровая даже не А-шка, а сразу В-шка на чарийском Дальюге, 7-8 солнечных масс. Естественно, она соединена со всем Дальюгом, определяет всю экспансию в регионе и служит главной военной базой. Эгида это две относительно близкие А-шки как раз между чарийской и таврилианской. Отсюда и конфликт.

От чего зависит скорость перехода

Как (и почему) я, писал в КГСС. Чтобы «войти в червоточину», надо полностью уравнять скорости со входом. Существует допустимая погрешность, при которой ключ-генератор сработает. То есть, зона перехода это координаты и скорость, и это именно зона, имеющая вид сходящихся в пучок траекторий. Находится это всё на низкой полярной орбите звезды, на расстоянии ~10 её радиусов до фотосферы. Скорость корабля относительно звезды при входе прямо пропорциональна её массе. Для М класса 10-50 км/с, для К — 50-100, для G — 100-150, для F — 150-200, для А — 200+.

Предельная скорость света в червоточине зависит только от относительной скорости её концов.

v_relative * c_light = c^2 (1)

, где v_relative — относительная скорость начальной и конечной звезды; с — локальный инвариант скорости света, одинаковый везде; c_light — скорость света в червоточине «в глобальном смысле», то есть, измеренная по системе координат плоского пространства. Короче, внешнего наблюдателя интересует с практической точки зрения именно c_light. При характерных относительных скоростях соседних звезд ~10 км/с и растояниях в несколько световых лет свет через червоточину оборачивается за пару часов.

Для света внутри червоточина прямая. Он не может войти и выйти из-за разности скоростей концов, поэтому радио не получится. Но поле экзотической материи в горловине может нагреваться и переизлучать как в червоточину, так и в обычное пространство. Поэтому по наблюдению за червоточиной (в радиодиапазоне, очень точным прибором) можно понять, что по ней кто-то идёт, и даже оценить примерную массу. Для ходовых маршрутов это абсолютно бесценная информация, по ним постоянно кто-то идет. А вот в ситуации неиспользуемого в торговле пограничья, вроде Захрата, данные интересны и полезны. Правда, собирать их из плоскости эклиптики неудобно, а с высоких полярных орбит - ещё хуже. Удобнее всего когда находишься между звездой и червоточиной. Поэтому нужны специализированные спутники, долго выдерживающие такие условия.

Вы не свет

Здесь нужны две ремарки. Во-первых, фактические червоточины не идеальны, и c_light дополнительно понижается из-за различных факторов, объединяемых в «добротность» червоточины. Не будем останавливаться на том, как именно, отметим только, что обычно это уменьшение на проценты и в разы, а не на порядки. Во-вторых, корабли движутся не со скоростью света, а с той, до которой разогнались. Перед ними лежит сжатое в тысячи раз, но всё ещё огромное межзвёздное пространство, которое надо как-то преодолеть. Сама червоточина в этом поможет. У неё есть гравитационный потенциал, сносящий в направлении движения. Пролетая червоточину по инерции, вы наберёте скорость от модуля разности до модуля суммы (зависит от направлений) векторов входа и выхода. В удачном случае может быть очень неплохой прибавкой.

Удобно выделить «фактор перекоса» червоточины, переставив в формуле (1) члены пропорции.

c_light / с = с / v_relative = S_wh (2)

Какого порядка эта величина? Ну, с = 3*10е8, v_relative ~10e4-5, S_wh ~ 3 000 - 30 000. Во столько раз уменьшается эффективное расстояние между двумя звёздами, если использовать зону перехода.

Вообще говоря, бывают звезды со скоростями убегания 5 км/с или около того (для Солнца это Сириус и Вега, например). Там будет S_wh ~ 60 000. Но у нас здесь маленькие игрушечные вычисления с точностью до порядка.

Но оно же исходно было огромным. 1 св. год = 9,461e15 м. После деления на S_wh остается 3*10е11-12. Миллиарды километров искривлённого пространства, которые надо преодолеть.

И тут мы вспоминаем три уровня технологий, описанные в КГСС.

Маскопанк

Отправить зонд с нужными параметрами расстояния до звезды G-класса и скорости в перигелии, реально уже сегодня, и даже ещё вчера. Но это без учёта поворота орбиты и понижения её возле звезды, чтобы афелий тоже вверх не торчал. И это с 7 (! семью!) гравитационными маневрами у Венеры, занявшими 6 лет. В принципе, трёх маневров и двух лет хватило бы при наличии дополнительного топлива… и какого-то решения проблемы поворота. Будь на орбите ± Венеры газовый гигант, об него и маневра одного хватило бы, и орбита бы этим манёвром повернулась.

Коротко о том, почему Корзэб. Юнайцам очень повезло со структурой родной системы. Как и Таврилиану позднее.

Но на этом везение заканчивается, ведь как вы в червоточину влетели со скоростью ~100 км/с, так и летите. Дать какой-то значимый по сравнению с этим разгон корабль маскопанка не может. И тут очень важно выбрать червоточину, чей гравитационный потенциал даст сумму, а не разность. Это буквально вопрос двух-, а то и трехкратной разницы времени, требуемого на прохождение.

Световой год превращается в 300 миллионов километров, если повезло. Вроде бы, две астрономические единицы и не так много, но это на каждый световой год две. После чего в чат врывается добротность, из-за которой время надо ещё в несколько раз увеличить. В сухом остатке, лететь как от Земли к внешним планетам. После гравитационных манёвров. Несмотря на принципиальную возможность попасть из точки А в точку В за время, меньшее расстояния АВ в световых годах, пока что получается не сильно меньше, а то и больше. Плохие новости для вашей звёздной империи, но хорошие — для диссидентов в поисках «другого глобуса» и всяких-разных авантюристов. И для науки, конечно же, ведь АМС возвращаться не обязаны, надо только взять с собой достаточно мощный передатчик. Возможность изучить с близкого расстояния прорву самых разных звёзд бесценна.

На другом конце тоже надо тормозить. При отсутствии подходящей планеты в целевой системе, чтобы повернуть орбиту, она вообще недоступна, даже если скорости у звёзд хорошие. При наличии, планета может быть далековата, и это ещё несколько лет. Ну и да, потребуется топливо. Хотя бы орбиту поднять. А оно в маскопанке с какими скоростями истечения? То то же. Минус полезная нагрузка. И обратный полёт без дозаправки на другом конце заведомо невозможнен. Так что, либо АМС, либо везём с собой базовый набор для ISRU.

Более развёрнуто о том, почему Корзэб такой. Находясь в середине бывшей Праимперии, юнайцы обычно натыкались на другие заселённые людьми планеты, но деградировавшие сильнее. Лететь 3-5 лет в один конец, чтобы встретить там вполне договороспособных «индейцев», готовых либо к очень дешевому труду в обмен на технологии, либо к ещё более дешевому труду в обмен на звиздюли, — гораздо интереснее, чем просто в холодную пустоту. Праимперии было сложнее. По одной из гипотез (основанной на куда менее приятной структуре предполагаемых материнских систем человечества), сеятели чёрного папоротника и ковчеги с замороженными зиготами отправлялись людьми ещё на уровне маскопанка, но через рано открытые червоточины. Принципиально в один конец.

Итак, хотя в параграфе «Масштабы сети» сказано, что Солнце соединено с 16 близкими звёздами, это в теории. На практике у нас есть две шлюхи и один старый пи… достать можно примерно до парочки из них, об А-шках лучше вообще не мечтать.

Гибернация

Ещё одна проблема заключалась в том, что эти 3-5 лет в пути надо как-то получать энергию, а в червоточине не очень светло. Даже лучшие теоретически возможные аккумуляторы хранят ~20-30 МДж/кг. По современным оценкам, для поддержания жизнедеятельности на борту нужно от 500 Вт до 1 кВт на человека. 1 кг батареи съедается, условно, за 10 часов. В году 8760 часов, итого человеку нужно ~3-4 тонны на перелёт. В 5-10 раз больше для современных нам аккумуляторов, но проще развить их, чем найти у пассажира кнопку «выкл». Или создать и поставить Megapower, но весить такое ядерное счастье будет ~100 тонн и, возможно, предельные аккумуляторы с зарядкой от солнечных батарей проще. Также человеку в день нужно (по разным оценкам) до 5-6 кг еды и воды, что дает 2 тонны в год и 6-10 на перелёт. Зависит от того, что едят и как работают, на практике, скорее всего, можно смело делить на 3. Воду можно рециркулировать, еду тоже в какой-то мере получится... в общем, как оценка очень-очень сверху и заведомо в разы завышенная, 100 человек требуют 1-2 тысячи тонн запасов. Что не очень хорошо помещается в Старшип, но если отправлять к звёздам конструкции массой в десятки тысяч тонн, вполне приемлемо. Да, это надо умножать на 10, а то и побольше, чтобы получить топливо, а топливо надо хранить 3-5 лет, так что, с этой стороны операция тоже инженерно сложная. Но как бы... не катастрофа.

Поэтому тот факт, что за всю тысячелетнюю историю Корзэб так и не открыл нормальной гибернации, не слишком мешал экспансии. Нормальной в смысле такой, в которую можно ложиться несколько раз за жизнь, не получая потом тьму долгосрочных побочек, да и просто риска не проснуться, из которой можно выходить без присмотра квалифицированных врачей, долгого периода реабилитации и почти гарантированной смерти при экстренном отключении установки. Варианты, страдающие перечилсенными косяками, у Корзэба были. Но использовались только как средство экстренной медицины, когда не класть в гибернацию ещё хуже.

А вот Таврилиан здесь получил неожиданное преимущество за счёт физиологии орнитоидов. Конечно, они не впадали в спячку естественным путём, но оказалось, что их можно туда многократно и безопасно вводить. Правда, доступная гибернация вышла боком, способствуя затягиванию маскопанка.

Постмаскопанк

Теперь в чат врываются солнечно-электрические буксиры. Они не дают существенного выигрыша ни времени, ни конечной скорости в сравнении с гравитационными манёврами, но обладают тем несомненным преимуществом, что (а) маневрируют где хотят и (б) тратят намного меньше рабочего тела. Поскольку маневрировать возле звезды, запитать буксир можно хоть от двигателя Стирлинга, у солнечных батарей эффективность будет безумная. В самой червоточине не настолько светло, но если в наличии годы, можно и подразогнаться. Копейка рубль бережёт.

Особенность (а) означает, что очень прерывистая сеть доступных систем резко прирастает вширь за счёт старых-новых звёзд, которые всегда были под боком, но теперь их планеты досягаемы. А ещё жители таких систем могут начинать свою экспансию. Чарийский Союз, например.

Особенность (б) говорит, что хайлайнер постмаскопанка летит годами, но может быть огромен. Ему по прежнему лучше дозаправиться на другом конце, но он может взять, гм, более убедительные аргументы в пользу дозаправки. Убеждающие не только «индейцев», но и «пионеров», полетевших на технологиях маскопанка.

Правда, убеждать нужно с оглядкой на логистическое плечо в 3-5 лет — и это между соседними узлами. Оккупировать в нашем смысле слова нельзя: нет такой опции. Можно вырезать и заменить местную элиту, но «у Англии есть постоянные интересы». Новая элита не будет рассматривать метрополию как «свою», хотя может платить дань, помогать войсками, не убивать граждан, уважать частную собственность и вот это всё. На первое место выходят культурная общность, единые правила миропорядка… и формальные ритуалы, подчёркивающие подчинённое положение. Военные экспедиции в основном принуждают следовать им.

И снова о том, почему Корзэб такой. А также о причинах Великой Смуты. Как только логистическая связность улучшилась, оказалось, что сложившаяся таким макаром система межзвёздных отношений не устраивает вообще никого. Ведь на каждой отдельно взятой планете государства уже довольно централизованные, их правители привыкли и хотели бы расширить тенденцию.

Дайв-генератор

Разумеется, соблазн червоточину как-то получше изогнуть возникает очень быстро. Чтобы ключ-генератор, открывающий проход для корабля, ещё как-то повысил для него фактор перекоса. Как мы помним, дайв-генератор — просто ещё один режим работы ключ-генератора. И этот режим, поковырявшись, обнаружили. Запитывать его в Корзэбе (как и в Таврилиане, как и в Арсейской республике) умели (до встречи с дайверами) только от остаточных энергий, возникающих при трансляции через зону перехода. То есть, вне червоточины пока не работало. Дополнительный фактор перекоса от 1-2 через 5-7 еле-еле дополз до 10-15. Но этого хватило, чтобы 3-5 лет прерватились сначала в полгода-год, а потом в 3-5 месяцев. А там и развитие ядерных реакторов подъехало.

Космическая шпана

Ядерный реактор не даёт существенного преимущества в тяге по сравнению с солнечными батареями в очень горячей зоне. Если пересчитать на массу, даже наоборот получается. Но ядерный реактор даёт стабильную тягу в червоточине, а там лететь годами. Если занять 80% массы под рабочее тело, двигатель космической шпаны имеет дельту ~500 км/с. Время в пути сокращается дополнительно, и это уже год-два получается (без дополнительного перекоса от дайв-генератора, с ним ещё бодрее идёт). Что даже само по себе резко расширяет возможности торговли. И даёт поводы для войны — за uranusium, без которого лететь дольше.

Дополнительный бонус — сеть расширяется. Раньше высокий гравитационный потенциал червоточины был крайне важен, и две близкие по всем параметрам звезды из-за неудачных векторов входа и выхода могли быть труднодоступны. Теперь разница выкупается. Но это ещё цветочки. Раньше сеть включала в основном звезды класса G и ниже. Маневрирование возле F и A на солнечных батареях было, конечно, возможным, но долгим, занимающим основное время путешествия. В довольно опасной по радиации зоне. С двигателями космической шпаны F-ки и некоторые А-шки надежно покорились космогации. Меньше переходов, зато больше остаточных энергий, пузырь лучше индуцируется. Добротность хуже, и скорость в световых годах ниже, зато сами червоточины бьют дальше, и меньше времени уходит на маневры в промежуточных точках.

Корзэб становился космической шпаной параллельно описанным выше экспериментам с ключ-генератором, где-то в XVIII–XIX веках. Из-за встречи с Арсейской республикой, которая развила ядерные реакторы раньше. Арсейцы глобально слабее, но у них нормальное единое госудаство воюет против отдельных авантюристов, на успехи которых центру плевать. Очень скоро Корзэб начинает терять планеты. Династия Хореллов учится перемещать армии быстрее. Успешно. Но как только враг отброшен, встают намного более интересные вопросы о формальных ритуалах в новой данности. С точки зрения простой Жак XXVI век это называется «завоевали свободу». Ему из светлого империалистического будущего сложно понять, что федерация Хореллов была крепкой только пока это подразумевало в основном слова (ну и что, что императору в письме десять ку делать, если читать его он будет, когда меня нет? когда меня нет, он меня может даже бить), на деле… магнатам удаётся отстоять вольности. И даже местами усугубить, но не сильно.

Начинается «новая история» Корзэба, с Лазурной Тройкой и экспансией в П-сектор. И полным выполнением части 5 КГСС.

Реальные пацаны

Это еще один порядок характеристической скорости. Разгон до 600 км/с и торможение с них за неделю ценой 334 тонн топлива для 10000 тонн начальной массы. На разгонном и тормозном треке прошли расстояние, соответствующее световому году в хорошей червоточине. Остальное время можно лететь по инерции, +4 дня на световой год — вполне достаточно. Потратив совсем немного топлива, даже длинные червоточины за пару месяцев проходим. Звучит как выгодная сделка для коммерсов, которым надо доставлять товары более гибко, чем по фьючерсам через годы. Или не в соседнюю систему, а дальше. С дайв-генератором звучит даже нормально для межзвёздного туризма.

Если враг у ворот, Отечество в опасности и туры горят, ускорение в 10 раз больше, 1.25 суток на разгон, 1.25 на торможение, разгонный трек тот же, максимальная скорость 2000 км/с, + сутки с копейками на световой год. Только тратим уже треть массы корабля в качестве реактивной.

И да, теперь абсолютно плевать, насколько там удобный гравитационный потенциал у червоточины. И даже полярные орбиты звёзд В-класса вообще без проблем доступны. Особенно если учесть, что на этом этапе сначала у больших и важных для сети звёзд, но потом и вообще, создаются станции внешнего привода на солнечных батареях.

Что было в книге

Вспоминаем про дайв-генератор с фактором перекоса до сотни. И что у нас получается с переходом «Голицына» в главе 36? 11 часов под тройной перегрузкой, час под двойной. Разгонный и тормозной трек по 5.5 и 0.5, грубо говоря (на самом деле балансировали иначе, для простого счёта примем так), 2L = 3600^2 * (31.7 * 30.25 + 2 * 0.25) = 1.243 * 10е10 м. Умножить на фактор перекоса 100 от дайв-генератора, будет, 1.243 * 10е12 м по метрике червоточины. Звезды разбегаются со скоростью 12 км/с, S_wh = 25 000, всего 31.1 * 10е15 м пройдено «в глобальном смысле», то есть, 3.28 световых лет. Минус проценты на добротность.

А дельты потрачено (31.7 * 5.5 + 2 * 0.5) * 3600 = 631 км/с на разгон и столько же на торможение, 1262 всего. Даже огромные запасы крейсера не позволяют делать очень много таких переходов подряд.

Путь от базы у Альфы Волка до Салласта занял 8 суток. Никто их, конечно, не проходил все под тройной перегрузкой, особенно учитывая, что там два цикла разгон-торможение. Примерно 2.7 и 1.8 суток в червоточинах, остальное на маневрирование в системах. В нормальном режиме торчшипа, то есть, с одинарным ускорением за всё время, это 2286 и 1524 км/с соответственно. Провести часть времени под двойной или тройной перегрузкой можно (и для переходов покороче такие нормативы есть), но на самом деле не нужно.

запас характеристической скорости крейсеров с термоядерным двигателем открытого типа считают в мегаметрах в секунду. Смотря как грузить и под какой тягой идти, возможны варианты, но цифра там в любом случае не один и не два. В случае полной заправки «Голицына» и круизного ускорения речь шла о семи целых, семи десятых.

Зная, что на Переволочне его ждёт заправка, Корсак спокойно прошел весь путь в режиме торчшипа. Во время маневров на подскоке сгрузил часть топлива крупных кораблей в лёгкие, которые сами по себе хоть и вывозили такой переход, но не бой после него. ОБК 16-й тяжёлой эскадры тоже имеют меньше дельты, но с ними в норме идёт заправщик, и такую программу они тоже осилят. Орлов рассчитывал на неё, поскольку читал уставы и провёл по ним расчёт форсированного марша. Понятно, что в действительности всё могло быть гораздо печальнее. И случилось, на что в 38 главе намекает Макарова.

Да, всего в червоточинах 222 и 148 гигаметров истиного пути. S_wh ~46 000 и ~13 636. Было бы 107 и 21 св. лет. Однако, заявлена предельная дальность червоточин: G-K 10-15, A-G в районе 20-25 св. лет. Альфа Волка - звезда В-класса, хоть и маленькая, она покрывает G в радиусе ~40 св. лет, тоже меньше ста. Как так? А это уже добротность. Чем длиннее червоточина, тем хуже. Чем больше разница масс звёзд (и орбитальных скоростей в зоне перехода), тем хуже. С учётом добротности, переходы получаются 34 и 13 световых лет.

А почтовые капсулы? А им маневрировать не нужно. Вылетел из зоны перехода — передай по эстафете. Они не ходят быстрее кораблей... на большие расстояния. На маленькие вполне себе ходят, круизное ускорение маленькому беспилотнику можно сделать выше. Там проблема скорее в том, чтобы сделать автоматический курьер по возможности дешевым. Поэтому ему не пытаются обеспечить 20 часов непрерывного разгона, а скорее 2 часа разгона с десятикратной перегрузкой. За счёт чего на коротких дистанциях капсула может очень заметно обгонять корабли, что давало Корсаку шанс скоординировать атаку на подскок ДСС. С учётом ограничения по массе, никаких лишних ловушек, только «медленный ядерный взрыв». Одна термоядерная свеча в хвост, одна в голову, безумный расход дилития, зато компактизация, и даже в корвет помещается три.

А грузовики? А всё так же, как раньше. 3-5 лет это 1095-1825 дней. Актуальные для начала XXVI века дайв-генераторы гражданского класса обеспечивают перекос до 50-ти, причем накачивают пузырь за счёт солнечных батарей пока корректируют орбиту. То есть, почти даром. 3-5 недель в червоточине плюс неделя внутри системы это совершенно нормальный срок для подавляющего большинства грузов. Поэтому наиболее распространённым типом грузовика остаётся солнечно-электрический лихтеровоз. Ядерные либо летают в неудобные системы, либо далеко от звезды в самих системах, либо расчитаны на повышенные противопиратские возможности, либо на сопровождение военного флота, либо возят людей и срочную гуманитарку... либо подразумевают универсальность, чтобы по ситуации брать какие-то из перечисленных задач. Большинство великих держав ввело специальные субсидии для владельцев торговых судов, выбирающих ядерный двигатель, чтобы обеспечить мобилизационный резерв как флотских транспортов, так и опытных машинистов. Вплоть до того, что топливо полностью за счёт государства.

И вот она сеть. Распределение с центрального для всего Дальюга узла на нужный промежуточный и уже с него — в сторону прохода между секторами. Но три перехода G-G-G покрыли бы то же расстояние быстрее.

P.S.

Материал вышел объемный. Если я где-то ошибся, пишите - поправлю.