Об аэростатах и прочих дирижаблях в альтернативной Крымской

Автор: MorcelebПринесли мне тут шикарное.

C., прям прекрасное, Русская война.

В принципе, о каком-либо реализме в этой нетленке говорить было бы глупо, реализм там умер в страшных мучениях еще в первых главах, но нам, как обычно, интересна техническая часть вопроса.

Итак, аэростаты и дирижабли в середине 19 века.

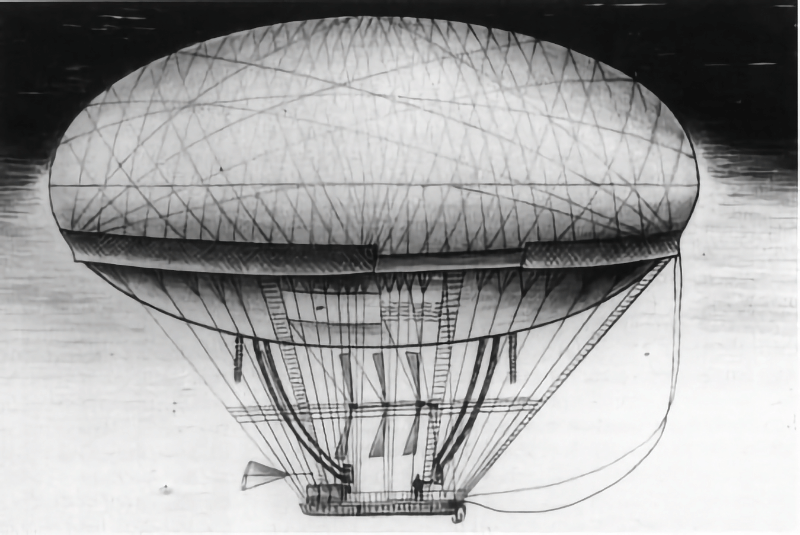

Вообще идея дирижабля описана в 18 веке. Жан Батист Мари Шарль Мёнье́, математик, аристократ, генерал, банковский деятель. В видении Жана Батиста, дирижабль имел двойную оболочку (с баллонетом для управления летучестью), в движение приводился мускульной силой 80-ти человек. Понятное дело, остался в виде проекта.

Следующим был Анри Жиффар в 1852 году, этот уже добился определенного успеха.

Что первый, что второй дирижабли Жиффара были с паровыми двигателями, мощности которых, к сожалению, не хватало для преодоления даже не особо сильного ветра, но для воздухоплавания в целом это был огромный шаг вперед.

И вот тут стоит обратить внимание на габариты аэростатов, на которых базировалась конструкция.

Первый дирижабль был 44 метра в длину, имел диаметр 12 метров и объем 2500 м3 газа (светильный газ, полученный пиролизом угля, примерно 50% водорода, остальное метан и угарный газ).

И вот тут мы подходим к одному из важнейших вопросов – чем «заряжать» все эти тыщи мульенов дирижаблей? Окей, водород. Его можно получить классическим методом – железные опилки и серная кислота. И если с железными опилками критической проблемы нет, то где в осажденном городе взять сотни литров серной кислоты, не говоря уже о тоннах? Нитрозных башен в Севастополе не было, а доставка с материка… Это годится для единичных проектов, дорогих, не особо крупных и осуществляемых без проблем в снабжении. Но для массового военного применения БЕЗ развитого химпрома не годится. Та же херня с электролизом. Конечно, любой попаданец легко соберет генератор и установку высокотемпературного электролиза водорода, натрясет туда катализаторов, чтоб быстрее.

Но я б все же делал ставку на светильный газ, получаемый пиролизом угля, либо пропусканием пара над нагретым углем или пиролизом биомассы (древесины, например). , Все-таки пиролиз проще химии и позволяет получить 50% водород из угля, там, глядишь, можно его и в ДВС приспособить по мотивам Ленуара (сарказм). Но вот чтоб быстро и много водорода получить, а уж тем более гелия? Про гелий мы на самом деле можем забыть, потому что его получение в значимом объеме в середине 19 века – еще большая фантастика, чем само по себе существование попаданцев.

С водородом и светильным газом есть еще одна проблема - у водорода очень высокая текучесть – даже при применении тканей с пропиткой каучуком (впервые примененной Жаком Александром Шарлем на его первых водородных аэростатах) утечки водорода на дирижаблях начала 20 века были существенными. Какими будут утечки водорода через шелк, парусину и так далее (пусть даже пропитанные воском, хехе)?

Но ок, давайте посмотрим, а какого размера должны быть все эти дирижабели и аэростаты?

Подъемная сила теплого воздуха – 300 г на 1 м3, гелия – 1000 г, водорода – 1200. Светильный газ, соответственно, обеспечивает нам примерно 600г/м3. Это без учета конструкции аэростата.

Итак, предположим, что гелиевый аэростат должен поднять 100 кг. Это означает, что его объем должен быть (при нулевом весе оболочки) 100 м3. Это шар радиусом 2.9 м (примерно). Площадь его поверхности 105 м2. Плотность парусины в зависимости от толщины – 380-700 г/м2. Плюс для воздухонепроницаемости ее собираются пропитывать воском, что при применении плотной парусины убивает идею на корню, а при применении тонкой – съедает примерно половину грузоподъемности даже без учета веревок и палок и скрепляющей субстанции(простите) к которым привяжут казачка.

Окей, чтоб далеко не ходить, масштабируем шар до 200 м3. 3.7 м радиус, площадь 172 м2, при весе оболочки 0.5 кг/м2 (что оптимистично) остается 114 кг. Получается, что шар диаметром почти 7.5 метров – это минимум, без запаса на утечки и чистоту гелия. Но, как уже упоминалось, с гелием у нас проблема и мы все это пересчитываем на реалистичный светильный газ (либо заносите обоснуй на бочки с серной кислотой ВНЕЗАПНО оказавшиеся в КОЛИЧЕСТВАХ.

Понятное дело, что пытливые умы найдут серной кислоте куда как более полезное применение, но тут уж кто на что учился.

Но ок. Пересчитываем.

Начнем с 400 м3. Подъемная сила 240 кг на светильном газе.

Площадь поверхности 265 м2 – 132 кг на оболочку. 110 кг на обвязку оболочки, крепление «летуна» и самого летуна. Запаса по подъемной силе почти нет. Диаметр шара 9.2 м.

На самом деле это очень оптимистичная оценка – дирижабль Жиффара при длине 44 метра и диаметре 12 м имел объем около 2.500 м3 и полезную нагрузку около 300 кг - 150 кг паровая машина, 100 кг аэронавт и 50 кг топливо и вода в котле (при «полной» грузоподъемности газа около 1.5 тонн), то есть масса оболочки, ее обвязки, «гондолы» и винта – 1200 кг (примерно). Площадь поверхности дирижабля Жиффара оценочно – около 1100 м2, точно считать лень, но вряд ли сильно ошибся. Получается, что 1 м2 поверхности дирижабля вместе с конструкциями гондолы и обвязкой при полужесткой конструкции весит около килограмма.

Так уж и быть, мы пойдем навстречу попаданцу и подскажем, что в качестве газонепроницаемого слоя можно использовать… кишечник крупного рогатого скота после соответствующей обработки и склеивания. Получается несколько легче прорезиненной ткани в два слоя (собственно, использовалось и то и другое, но «рыбья кожа» дороже и запасы ее оказались крайне невелики, хватило на единичные дирижабли, да и стоит она дороже). На газовую оболочку одного крупного дирижабля потребуется переработка кишечника нескольких тысяч голов КРС, что приводит нас к пониманию – это будет долго и дорого.

С остальными дирижаблями картина примерно такая же, если сравнивать объем, полезную нагрузку и так далее (при мягкой и полужесткой конструкции, жесткую конструкцию забудем до массового получения алюминиевых сплавов)).

Это говорит нам – маленькие дирижабли экономически не очень выгодны, поскольку обладают мизерной полезной нагрузкой.

Для примера, дирижабли серии SS с оболочкой объемом 1700 м3 (с полной подъемной силой 1900 кг при заполнении водородом) имели чистую подъемную силу 650 кг и полезную нагрузку 300 кг (350 кг съедало топливо и экипаж из двух человек). То есть 1250 кг – вес оболочки, обвязки, гондолы и двигателя с винтом.

В качестве гондолы использован корпус списанного истребителя.

Естественно, что при производстве этих дирижаблей англичане использовали самые передовые технологии из им доступных – прорезиненную ткань, гибкий герметик, алюминиевую краску. Ну и усиление носовой части так же алюминиевые планки. Можно ли 70 годами раньше сделать что-то похожее? Сомнительно. Начиная от прорезиненной ткани (гевеи в Севастополе не растут, а производство синтетического каучука – это процесс интересный, но не самый простой). Воск в любом виде не обеспечит даже близко похожей газонепроницаемости. Ну и вместо алюминия придется использовать дерево, что приведет к утяжелению конструкции в целом.

Что касается дешевизны – стоимость дирижабля SS серии (считавшегося очень дешевым) составляла около 2500 фунтов в 1915 году. Это примерно 25000 рублей (по курсу 1913 года) – 50-100 среднегодовых зарплат российского рабочего в зависимости от отрасли.

Это, еще раз оговоримся, один из самых дешевых, массовых и небольших дирижаблей ИНДУСТРИАЛЬНОЙ эпохи.

При этом остается вопрос с двигателем – на SS устанавливались 75 сильные ДВС, которые обеспечивали им приемлемую скорость движения в 50-60 км/ч в экономичном режиме и более 80 км/ч максимум. Дирижабли с паровыми двигателями (куда более совершенными, чем машины середины 19 века) разгонялись до 16-20 км/ч, уступая в этом вопросе даже электрическим дирижаблям. Что это значит? Да просто то, что слабый ветер, 4-5 м/с в лоб уже остановит дирижабль, а то и понесет его кормой вперед, невзирая на старания кочегаров (шутка). Умеренный ветер уверенно потащит такой дирижабль куда глаза глядят.

А что там с буксировкой такого дирижабля силами наземной команды?

Дирижабль объемом 2500 м3 при скорости всего в 2 м/с должен преодолевать лобовое сопротивление силой в 130 н. При скорости в 4 м/с – уже 520 н. А при 8 м/с – уже более 2000 н.

Если поднимется крепкий ветер, а это в Крыму не редкость, то сила лобового сопротивления будет уже почти 7.5 кн, то есть вполне достаточно, чтобы утащить крупную лошадь. На деле одной лошади не хватит – учитывая вектор приложения силы ее свалит, а потом потащит по земле, причем быстро – коэффициент трения лошади по земле не очень-то велик. Но мы этот эксперимент ставить не будем, пущай попаданцы держат, их не жалко.

Таким образом, есть идея использования дирижабля вместо телеги на лошадиной тяге конечно хороша, но до первого ветренного дня.

Теперь вернемся к первоначальной идее – использование дирижабелей в дальней разведке на море.

Итак, если мы говорим о парусных линейных кораблях, то максимальная высота мачт у них достигала примерно 65 метров. Это обеспечивает видимый горизонт примерно 30 км и дальность видимости верхушек мачт такого же линейного корабля примерно в 60 км. На самом деле меньше, потому как с дистанции 60 км разглядеть торчащую над горизонтом мачту - это фантастика. Паруса, которые попадут в поле зрения на дистанции 50-55 км еще как-то можно увидеть, в это поверю. Паровой линкор можно разглядеть и дальше, если машина работает на полную, а ветер не успевает рассеивать столб дыма. Но ненамного.

Теперь представим, что мы поднимаем наблюдателя на буксируемом аэростате. На расстоянии в 50 км угловой размер 60 метрового линейного корабля (при взгляде со стороны борта и полном парусном вооружении) – менее 5 угловых минут. Для понимания – это как лошадь на расстоянии около 1200 метров. Или как муравей (красный) на дистанции в 10 метров. Если наблюдателя поднять на 200 метров, то дальность видимости увеличится… До 77 км (при взгляде на паруса на высоте 40 метров). Если смотреть будем не на линейный корабль, а на фрегат, шлюп или транспорт, то видимый размер будет 1.5 угловых минуты (если смотрим на боковую проекцию), а вот если курсы встречные, то 0.5 угловой минуты. Это как 5 мм букашка на дистанции в 10 метров, то есть ЗА пределами возможностей человеческого глаза. Напомню, что наблюдатель привязан к буксируемому аэростату на высоте 200 метров, если у него и есть оптика, то это бинокль с трубами Кепплера, переворачивающий изображение. Игнацио Порро еще только запатентовал призматический бинокль, но выпускать их начали намного позже. Либо это подзорная труба с прямым изображением (не особо увеличивающая), либо изображение опять же перевернутое. Не уверен, что в таких условиях казачок на аэростате разглядит корабль.

Что ж касается самого аэростата. Если это шар, то его диаметр почти 10 метров. И дальность его обнаружения матросом на наблюдательном посту будет определяться не физической видимостью, а способностью глаза его различить. Нижней границей способности человеческого глаза при остром зрении разглядеть объект считается 0.5 угловых минут. То есть на дистанции в 40 км матрос с острым зрением заметит какую-то хероту, болтающуюся в небе. Паруса линейного корабля он увидит несколько раньше. То есть в принципе с воздушного шара действительно можно обнаружить корабль раньше, чем с него обнаружат воздушный шар. И разница будет где-то так в 30 км (при удачном стечении обстоятельств). Правда на такой дистанции разглядеть что за корабль вам встретился будет ой как непросто.

Еще одной проблемой будет парусность самого шара. Как мы помним, парусные корабли редко ходят строго по ветру, наиболее удачным считается бакштаг. При этом паруса работают хорошо, дрейф почти отсутствует. Но вот мы привязали к мачте 10 метровый шар. Который ветер будет сносить строго в том направлении, в котором дует. При крепком ветре на шар действует сила почти в тонну. Много это или не очень? Тут надо спросить людей, имеющих опыт хождения под парусом, но на мой взгляд немало. Как минимум это приведет к увеличению дрейфа.

При движении в галфвинд (поперек ветра) тонна, тянущая за мачту поперек корпуса – это будет неприятненько. Потому как мачта работает как рычаг, корпус как точка опоры, Архимед радостно потирает ручонки и собирается перевернуть.

И это проблемы, которые мне видятся вот так, навскидку, без долгого обдумывания и погружения в тематику.

Думаю, что я еще поболтаю о дирижаблях, очень они мне нравятся, но на сегодня хватит.