Антон Брукнер

Автор: Игорь Резников Завтра исполняется 200 лет со дня рождения Антона Брукнера. Фигура Брукнера в мировой музыке настолько велика, что я решил посвятить ему два очерка. Сегодняшний – о его жизненном пути.

Завтра исполняется 200 лет со дня рождения Антона Брукнера. Фигура Брукнера в мировой музыке настолько велика, что я решил посвятить ему два очерка. Сегодняшний – о его жизненном пути.

Это в наше время имя Брукнера говорит само за себя: один из крупнейших симфонистов в истории мировой музыки, величайший органист, крупный педагог, композитор, оказавший огромное влияние на развитие мирового музыкального искусства.

Но жизненный и творческий путь Брукнера был тернистым, он изобиловал испытаниями. Показательно, например, что за всю свою долголетнюю жизнь он всего лишь двадцать пять раз слышал исполнение собственных крупных произведений. Порой он страдал от непримиримой вражды своих противников. Антону Брукнеру пришлось немало побороться, чтобы добиться признания как композитору. В течение многих лет его симфонии (в отличие от месс и мотетов) не воспринимались всерьез, а их создатель высмеивался важными критиками и считался старомодным чудаком - каким он вообще-то и был.

Странным Брукнер был человеком.

Брукнер был склонен к меланхолии – эту черту характера он унаследовал от матери. Помимо пристрастия к формальностям, он пытался обеспечить себя материально, заручившись множеством свидетельств, дипломов и рекомендательных писем. Брукнер явно не был уверен в своем музыкальном призвании даже в зрелом возрасте. Поэтому он писал самые странные заявления о работе. Например, обратился в императорскую Оргкомиссию с «покорнейшей просьбой» места канцеляриста, «так как уже давно чувствовал к этому свое призвание». Смена места работы у Брукнера всегда связывалась не с какими-то улучшениями, а с возможностью вернуться на прежнее место. Несмотря на все успехи, Брукнер всю жизнь страдал от чувства неполноценности и глубокого одиночества.

Кроме того, творческие порывы часто доводили Брукнера до грани того, с чем он мог справиться. Например, в 1867 году он провел три месяца на лечении нервного кризиса холодными водами в санатории Бад-Кройцен. Не удивительно, что о нем ходило множество анекдотов: его поведение порой казалось современникам странным и курьезным.

Странным были и отношения Брукнера с женщинами. До конца жизни он оставался неженатым, хотя постоянно писал письма с предложениями руки и сердца, почти всегда молодым, двадцатилетним женщинам, но неизменно без успеха. На слабый пол он не производил никакого впечатления, хотя постоянно стремился к этому. Его неугомонное стремление понравиться женщинам напоминало неуемное желание добиться признания как музыканта. Только вот он не понимал, что этого невозможно достичь никакими аттестатами и рекомендательными письмами.

Даже долго живя в Вене, Брукнер страдал из-за широко распространенного мнения, что, при всем несомненном таланте, в конечном итоге он так и остался провинциалом. Вероятно, от Ганса фон Бюлова исходит расхожая в Вене характеристика Брукнера как «полугения-полуидиота». Есть мнение, однако, что не только своим подчеркнуто неуклюжим поведением, но и внешним видом он старался отличиться от враждебно настроенных к нему людей вроде Ганслика: стригся почти наголо, носил мешковатые, словно с чужого плеча, костюмы. Изданы сборники с рассказами о нем анекдотического характера.

Трогательная наивность Брукнера-человека вошла в легенду. Трудная борьба за признание наложила известный отпечаток на его психику.

Странными были и его отношения с Богом.

Он был ревностным католиком. Основным содержанием его дневников были пометки о прочитанных молитвах. Отвечая на вопрос об исходных побуждениях к написанию «Те Deum’a» (ключевого произведения для понимания его музыки), композитор ответил: «В благодарность Богу, так как моим преследователям до сих пор не удалось меня погубить... Я хочу, когда будет судный день, отдать Господу партитуру «Те Deum’a» и сказать: „Посмотри, это я сделал только для Тебя одного!“ Уж после этого я, наверное, проскочу».

Наивная деловитость в расчетах с Богом появилась и в процессе работы над Девятой симфонией — заранее посвятив ее «милостивому Богу, если Господь изволит ее принять», Брукнер молился: «Милостивый Боже, дай мне скорее выздороветь! Посмотри, мне ведь нужно быть здоровым, чтобы закончить Девятую!».

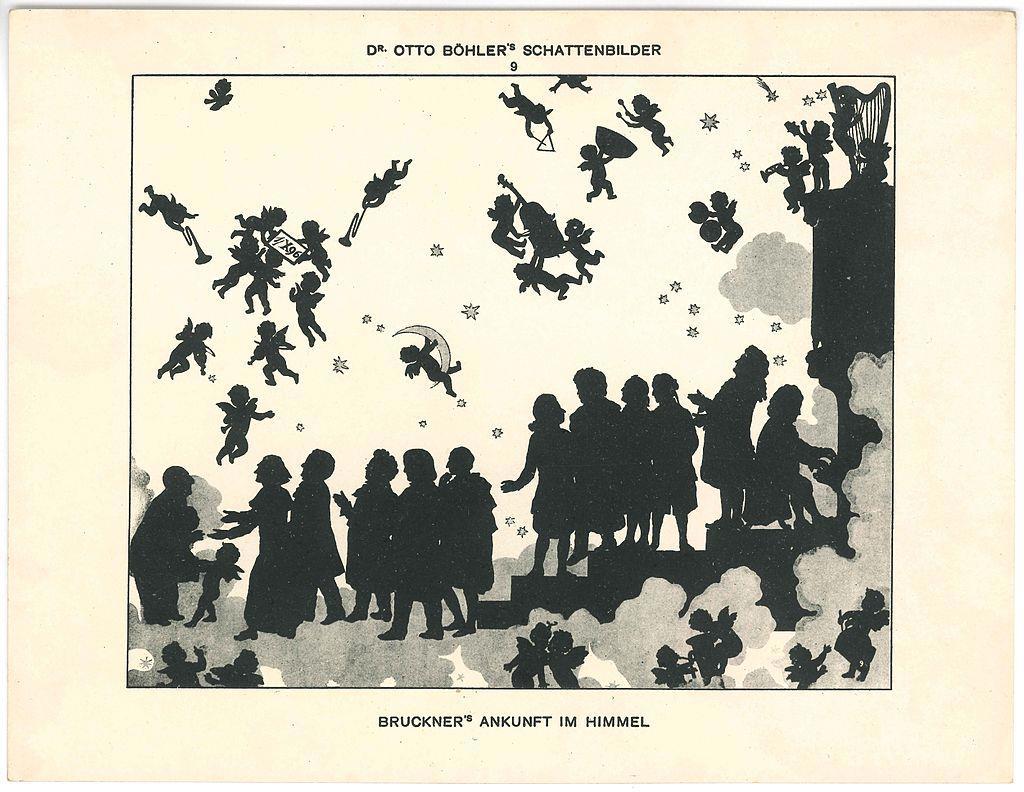

Карикатура "Прибытие Брукнера на небеса"

Как композитор Антон Брукнер представлял собой ярко выраженный тип художника-одиночки. Он никогда не примыкал ни каким группам и течениям. После того, как он нашел свой индивидуальный стиль, его творчество развивалось в постоянной эволюции, совершенно независимой от современных тенденций. Лишь после его смерти было окончательно осознано его подлинное место и значение в истории мировой музыкальной культуры.

Йозеф Антон Брукнер родился 4 сентября 1824 года в Ансфельдене, Верхняя Австрия. Брукнер был старшим из двенадцати детей учителя Антона Брукнера и его жены Терезии, урожденной Хельм. К тогдашним обязанностям сельского учителя принадлежало сопровождение церковных служб в качестве кантора и органиста, а также аккомпанемент танцам на праздниках. Отец и стал первым наставником Антона в музыке, научил его играть на фортепиано, скрипке и органе. С десятилетнего возраста Антон стал подменять отца в качестве церковного органиста и начал сочинять музыку.

После ранней смерти отца в 1837 году мать отправила Антона в близлежащий монастырь Санкт-Флориан в качестве хориста, там он также получал уроки музыки. Следуя семейной традиции, Антон решил продолжить карьеру учителя. Окончив учительские курсы в Линце, он стал помощником учителя в деревне Виндхааг. У него возник конфликт с начальством из-за того, что он слишком много сочинял и импровизировал на органе вместо выполнения своих обязанностей (кроме школьной и церковной службы, они включали еще работы в поле и в лесу). Брукнер вынужден был перевестись в Кронсторф. В это время молодой композитор создал три так называемые «хоральные мессы»: небольшую «Виндхаагскую» для солиста, двух валторн и органа, и две для хора a capella – «Кронсторфскую» и «Мессу в Чистый четверг».

В 1854 году Брукнер впервые отправился по Дунаю в Вену и с блеском прошел испытание перед придворным капельмейстером Игнацем Ассмайером. В 1855 году последовала еще одна поездка в Вену. Брукнер становится учеником известного музыкального теоретика и профессора контрапункта Симона Зехтера, у которого учился, в частности, Франц Шуберт. Уроки проходили заочно, по переписке.

В 1845 году, после сдачи педагогического экзамена, Брукнер получил место учителя в школе Санкт-Флориана. Но постепенно Антон из учителя превращался в профессионального музыканта. Сначала он даже прошел курс повышения квалификации в Линце и продолжал активно заниматься преподавательской деятельностью. В то же время музыка все больше занимала важное место в его жизни. Постоянно совершенствование в игре на органе принесло Брукнеру в 1848 году временную должность органиста в Санкт-Флориане, а через три года он был приглашен туда на постоянное место. Там были созданы первые значительные композиции: Реквием и Торжественная месса, а также ряд мотетов и переложения 22-го и 114-го псалмов.

Орган, на котором играл Брукнер в Санкт-Флориане

В 1855 году ввиду смерти органиста собора в Линце был проведен конкурс, который должен был определить его преемника. Брукнер не планировал участвовать, но его уговорили. Ни один из конкурентов не смог сравниться с Брукнером в виртуозном мастерстве, поэтому 8 декабря того же года он был назначен новым органистом кафедрального Собора Св. Игнатия (Старого собора). С учительской работой было покончено.

Брукнер продолжал заниматься у Зехтера, несколько раз навещал своего наставника в Вене. В 1860 году он возглавил в качестве хормейстера мужской хоровой клуб «Liedertafel Frohsinn» (Певческий кружок «Радость»). Брукнер много концертировал с этим хором, заработав репутацию хорошего дирижера. Он написал для хора множество произведений.

19 ноября 1861 года Брукнер предстал перед авторитетной комиссией, возглавляемой Зехтером, в состав которой также входили дирижеры Иоганн фон Гербек и Феликс Отто Дессофф, для экзамена по теории музыки. Он также сдал экзамен по игре на органе в венской церкви Св. Марии. Говорят, что профессионализм, с которым Брукнер справился с поставленными задачами, вдохновил Гербека, затем ставшего преданным сторонником Брукнера, на знаменитое восклицание: «Это он должен был нас экзаменовать!».

Брукнер к этому времени полностью освоил технические аспекты композиторского мастерства, но, несмотря на уже написанные им многочисленные произведения, он, по-видимому, еще не чувствовал себя достаточно уверенно в практике свободной композиции. Поэтому для дальнейшего совершенствования поступил к театральному дирижеру Отто Китцлеру. Китцлер, почти на десять лет моложе Брукнера, был большим поклонником творчества Гектора Берлиоза, Ференца Листа и Рихарда Вагнера, и на примере их произведений демонстрировал Брукнеру современные на тот момент методы композиции и инструментовки. Бетховен, Шуман и Мендельсон также были важными основами его методики. В отличие от Зехтера, который запрещал любое свободное сочинительство во время обучения, Китцлер всячески побуждал своего ученика сочинять. В период с 1864 по 1868 год возникли первые шедевры Брукнера: три мессы и Первая симфония.

Брукнер стал композитором в 40 лет! Столь велика была его скромность, строгость к себе, что до той поры он не разрешал себе и помышлять о крупных формах. Росла известность Брукнера как органиста и непревзойденного мастера органной импровизации.

Четвертая симфония и струнный квинтет были приняты достаточно благосклонно, но между «брамсианцами» и «вагнерианцами», к которым причисляли и Брукнера, в Вене пролегала линия фронта. Возглавлял лагерь противников Брукнера влиятельный критик Эдуард Ганслик, вначале поддерживавший молодого композитора, но вскоре увидевший в нем «опасного эпигона Вагнера». Пятая и Шестая симфонии были исполнены впервые лишь спустя годы после смерти композитора. Несколько утешил музыканта концертный тур в Швейцарию в 1880 году.

Но в 1884 году случился прорыв. Под управлением Артура Никиша в Лейпциге (вдали от венского «поля боя») триумфально прозвучала Седьмая симфония. Этот успех был подтвержден и в Мюнхене, под управлением Германа Леви.

А в следующем году венская премьера «Te Deum» (дирижер Ганс Рихтер) окончательно свидетельствовала о признании Брукнера. Даже император Франц Иосиф I был настолько впечатлен, что наградил Брукнера Рыцарским крестом.

Брукнер был талантливым педагогом, воспитавшим целый ряд известных композиторов. Среди них Ф. Клозе, Г.Ротт, Ф. Моттль. Часто называют учениками Брукнера Густава Малера и Гуго Вольфа, которые, хотя и не входили в число его консерваторских студентов, но посещали его лекции в университете и многое от Брукнера восприняли. В работе со студентами Брукнер следовал методам своего наставника Зехтера, в частности, запрещал ученикам свободное сочинение.

Как органист Брукнер славился на всю Европу. Его отличали яркая виртуозность и особый талант к импровизации. Говорят, что во время импровизаций к нему пришли многие темы его симфоний. Современники сообщают, что он часто импровизировал на органе большие, сложные фуги на собственные темы, темы Вагнера и мелодии популярных песен. Увы, своих импровизаций он не записывал, единственная его пьеса, известная под названием «Импровизация» была скомпонована из нескольких сохранившихся эскизов.

С конца 80-х здоровье Брукнера стало неуклонно ухудшаться. Он страдал диабетом и сердечной недостаточностью. Композитор вынужден был отказаться от профессорской должности в университете, ограничить работу придворного органиста и преподавание в консерватории. Новый прилив сил он почувствовал в 1887, во время сочинения Девятой симфонии. На него сыпались почести: Венский университет избрал Брукнера почетным доктором, император предоставил ему бесплатные аппартаменты в замке Бельведер, где композитор и провел последние годы жизни. Над последней симфонией Брукнер неустанно трудился до последнего дня, закончив первые три части. Финал остался только в фрагментах.

Брукнер скончался 11 октября 1896 года – отказал сердечный клапан. По завещанию мастера его тело подверглось бальзамированию. Как гласит фамильная книга, Брукнер был отпет в церкви Св. Карла и захоронен в базилике монастыря Св. Флориана, у подножия органа. На саркофаге надпись: Non confundar in aeternum (Да не постыжусь вовеки - слова из Te Deum).

Важность Брукнера для всей последующей музыки была отодвинута на второй план в послевоенные годы, поскольку национал-социалисты описали музыку Брукнера как «истинно арийскую» и использовали ее в пропагандистских целях, подобно музыке Бетховена и Вагнера. После объявления о самоубийстве Гитлера по радио транслировалось Адажио из Седьмой симфонии Брукнера. Нацисты даже дошли до того, что определили тип Брукнера (короткий, коренастый, с горбатым носом) как отдельный подвид арийцев, особенно хорошо подходящий для музыки. Когда этого уже было недостаточно, дошли до открытого вранья: Брукнера описывали как высокого и сильного человека. Не удивительно, что композиторы раннего послевоенного периода не решались ссылаться на Брукнера. Однако очень скоро вновь стали более объективно оценивать Брукнера и его творчество, именно поэтому его музыка продолжает пользоваться огромной популярностью в концертных залах всего мира.

Продолжу завтра.