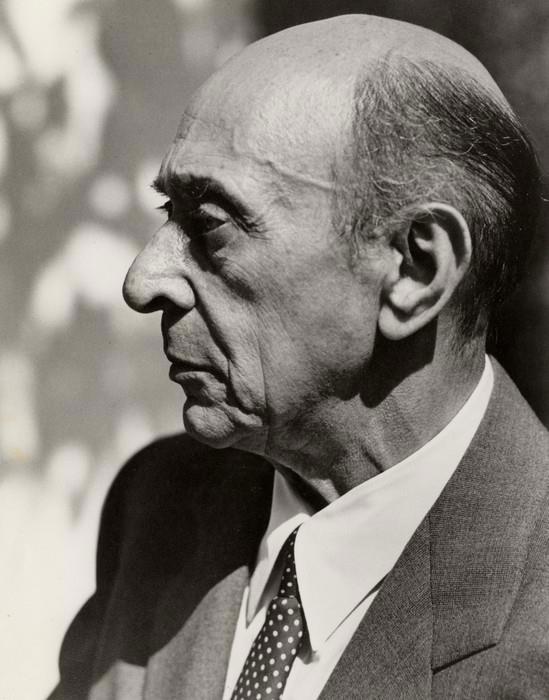

Шёнберг

Автор: Игорь РезниковОдин из столпов новой музыки ХХ века Арнольд Шёнберг вошел в историю как музыкант, решивший «проверить алгеброй гармонию» - он создал новую концепцию написания музыки — додекафонию. Но значение и масштаб деятельности австрийского мастера не исчерпываются этим фактом. Шёнберг был исключительно разносторонне одаренной личностью.

Он был блестящим педагогом, воспитавшим целую плеяду современных музыкантов. Он был интересным художником-живописцем, другом О. Кокошки. Шёнберг был литератором, поэтом и прозаиком, автором текстов многих своих сочинений. Но прежде всего он был композитором, оставившим значительное наследие, композитором, прошедшим очень трудный, но честный и бескомпромиссный путь.

Создавая свое нелегкое и глубоко выстраданное искусство, Шёнберг был до фанатизма тверд в убеждениях. Всю жизнь он шел по пути наибольшего сопротивления, борясь с насмешками, издевательствами, глухим непониманием, терпя обиды, горькую нужду. Это был не совсем обычный конфликт художника-новатора с обывательской средой. Мало сказать, что Шёнберг был новатором, поставившим себе за правило говорить в искусстве лишь то, что не было сказано до него. Как утверждают некоторые исследователи его творчества, новое выступило здесь в чрезвычайно специфическом, сгущенном варианте, в виде некоей эссенции. Сверхконцентрированная впечатлительность, требующая адекватного же качества от слушателя, объясняет особую трудность шёнберговской музыки для восприятия: даже на фоне своих современников-радикалов Шёнберг — наиболее «трудный» композитор. Но это не отрицает ценности его искусства, субъективно честного и серьезного.

Арнольд Франц Вальтер Шёнберг родился 13 сентября 1874 года в венском квартале Леопольдштадт, бывшем еврейском гетто. Его отец Самуил Шёнберг был владельцем магазина. Мать Паулина Наход, уроженка Праги - педагогом по фортепиано. Однако строптивый юноша решил самостоятельно постигать основы музыкальной грамоты и учиться играть на скрипке. Ранняя кончина отца заставила его искать средства к существованию, и после окончания гимназии он начал работать в банке. Но вскоре Арнольд понимает, что его предназначение — стать музыкантом. Он начинает брать уроки у известного композитора Александра фон Цемлинского, а в 1901 году роднится с ним — женится на его сестре.

Молодая семья переезжает в Берлин, где Шёнберг ведет класс композиции в Консерватории Штерна. В 1903 году он возвращается в Вену – здесь Арнольд работает преподавателем в одной из музыкальных школ.

Чтобы заработать денег на содержание семьи, Арнольд Шенберг занимается оркестровкой оперетт, дает частные уроки. К этому же времени относится его серьезное увлечение живописью. На мюнхенской выставке экспрессионистов показывают его полотна. Его картины неоднократно появляются и на других выставках, печатаются в репродукциях в мюнхенском журнале «Голубой всадник» рядом с работами П. Сезанна, А. Матисса, В. Ван Гога, B. Кандинского, П. Пикассо.

Арнольд Шёнберг. Портрет Альбана Берга.

Первым публично исполненным сочинением композитора был созданный в 1897 году Струнный квартет D-dur, прозвучавший в знаменитом зале венского Музикферайна 20 декабря 1898 года. Он и далее трудился над своими сочинениями в традициях немецкой музыки конца XIX века, наиболее известным из которых оказалась поэма для струнных «Просветлённая ночь» по мотивам стихотворения Рихарда Деммеля (1899).

Те же традиции он развивал в поэме «Пеллеас и Мелизанда», кантате «Песни Гурре». Имя Шёнберга начинает завоёвывать известность. Его признают такие видные музыканты как Густав Малер и Рихард Штраус.

Замечательно, что всю последующую жизнь восстававший против пошлого сладкозвучия и легковесной мишуры, Шёнберг начал с сочинений потрясающей красоты. «Всю темноту и вину мира новая музыка взяла на себя. Все ее счастье в том, чтобы познать несчастье; вся ее красота в том, чтобы отказаться от видимости красоты», - писал немецкий философ и музыковед Т. Адорно. Вехи жизненного пути композитора отражают последовательную устремленность от традиционно-романтических высказываний в духе Вагнера к новому, строго выверенному творческому методу. «В Вене 1908 года — городе оперетт, классиков и напыщенного романтизма — Шёнберг поплыл против течения», — писал его ученик Г. Эйслер. Впрочем, романтическая родословная Шёнберга сказывалась и позже, давая импульс повышенной возбужденности, необычайной экспрессивности его произведений рубежа первого десятилетия ХХ века. При этом Шёнберг сочетал в себе способность к сильному чувствованию с безжалостно дисциплинирующим интеллектом.

Творчество Шёнберга тесно связано с музыкальным экспрессионизмом. В нем мы находим ту же напряженность переживаний и остроту реакции на окружающий мир, которые характеризовали многих современных художников, творивших в атмосфере встревоженности, предчувствия и свершения страшных социальных катаклизмов. Шёнберга объединяла с ними и общая жизненная судьба — скитания, неустроенность, перспектива жить и умереть вдали от родины. Пожалуй, самая близкая аналогия личности Шёнберга — соотечественник и современник композитора Франц Кафка. Так же, как в романах и новеллах Кафки, в музыке Шёнберга обостренное восприятие жизни сгущается порой до лихорадочных наваждений, изощренная лирика граничит с гротеском, превращаясь в душевный кошмар наяву.

В начале 1910-х годов композитор создает самые важные экспрессионистские произведения: монодраму для сопрано и оркестра «Ожидание» - монолог женщины, пришедшей в лес на свидание с возлюбленным и нашедшей его мертвым. Тогда же возникает оратория «Лестница Иакова». В это время выходит его первая книга — «Учение о гармонии». Еще 4 книги и сборник статей будут изданы уже после Второй мировой войны. Постромантический культ маски, рафинированная аффектация в стиле «трагического кабаре» ощущаются в мелодраме «Лунный Пьеро», написанной для женского голоса и инструментального ансамбля. В этом произведении Шёнберг впервые воплотил принцип так называемого речевого пения (Sprechgesang): сольная партия хотя и зафиксирована в партитуре нотами, но звуковысотный строй ее приблизителен — как в декламации. И «Ожидание» и «Лунный Пьеро» написаны в атональной манере, соответствующей новому, экстраординарному складу образов.

Карикатура на концерт Шёнберга в венской газете «Die Zeit». 1910

Но знаменательно и различие между произведениями: маленький оркестр, почти ансамбль с его скупыми, но дифференцированно выразительными красками отныне притягивает композитора больше, чем полный оркестровый состав поздне-романтического типа.

В декабре 1912 года композитор единственный раз посетил Санкт-Петербург, где дирижировал «Пеллеасом и Мелизандой». После 1930-х, вплоть до 90-х годов, сочинения Шёнберга в СССР не исполняли ввиду несоответствия его музыки официальным представлениям об искусстве.

В начале 1920-х годов композитор изобретает новый метод композиции с 12 соотнесёнными между собой тонами, широко известный как «додекафония». Впервые он опробует его в своей «Серенаде». В основе инструментальных сочинений Шёнберга 1920-40-х годов: Сюиты для фортепиано, Вариаций для оркестра, концертов, струнных квартетов — лежат серии из двенадцати неповторяющихся звуков. Эта техника является шагом к строго экономному письму и возникает не на пустом месте. В ее основе – старинное полифоническое варьирование.

Додекафонный метод композиции приобрел немало почитателей. Он оказал колоссальное влияние на развитие всей европейской и американской академической музыки XX века. Он получил большой резонанс в культурном мире: например, шёнберговское изобретение «цитирует» Томас Манн в романе «Доктор Фаустус» - он, правда, предупреждает об опасности «интеллектуального холода», которая подстерегает композитора, использующего подобную манеру творчества. Но сам Шёнберг не рассматривал свой метод как универсальный и самодостаточный. Для создателя он являлся таковым лишь постольку, поскольку не мешал проявиться природной интуиции мастера и накопленному им музыкально-слуховому опыту, подчас влекущему за собой — вопреки всем «теориям избежания» — многообразные ассоциации с тональной музыкой. Расставание композитора с тональной традицией вообще не было бесповоротным: «поздний» Шёнберг произнес, что «многое еще можно сказать в до мажоре». Погруженный в проблемы композиторской техники, Шёнберг в то же время был далек от кабинетной замкнутости, несмотря на то, что был одним из немногих композиторов, творящих не за роялем, а за столом.

В 1925 году Шенберг уже профессор композиции в Берлинской консерватории. Всю жизнь Шёнберг много преподавал и воспитал целую плеяду композиторов. Наиболее выдающиеся из них Антон Веберн, Альбан Берг, Эрнст Кшенек, Ханс Эйслер, позднее в Америке — Джон Кейдж. Работая еще на родине, Шёнберг создал и возглавил композиторскую школу, известную под названием «новая венская школа».

Но после прихода к власти нацистов стало ясно, что оставаться в Германии ему нельзя: под угрозой не только творчество, но и сама жизнь. Приходится эмигрировать в США, где он преподает в консерваториях Бостона, Южной Каролины, в Лос-Анджелесе.

В поддержку европейских стран, воевавших с фашизмом, в 1941 году Шёнберг написал «Оду Наполеону Бонапарту» на стихи Байрона. Она представляет собой гневный памфлет против тиранической власти, сочинение исполнено убийственного сарказма. А одним из самых эмоциональных гуманистических произведений стала кантата «Уцелевший из Варшавы», созданная в 1947 году. В основе текста, написанного самим композитором, воспоминания очевидцев о том, как нацисты уничтожали варшавское гетто. Он воспроизводит подлинный рассказ одного из немногих людей, переживших трагедию холокоста. Произведение передает ужас и отчаяние последних дней узников гетто, завершаясь старинной молитвой. Оба сочинения ярко публицистичны и воспринимаются как документы эпохи. Но публицистическая острота высказывания не отодвинула в тень природной склонности композитора к философствованию, к проблематике звучания над временем.

Шёнберг в Лос - Анжелесе

Из произведений, созданных в эмиграции, самым значительным стала его опера на библейский сюжет «Моисей и Аарон». Этому монументальному произведению Шёнберг посвятил все последние годы своей жизни, так и не завершив его. Мифологическая основа послужила для композитора лишь поводом для размышлений над актуальными вопросами современности. Основной мотив этой «драмы идей» — личность и народ, идея и ее восприятие массой. Изображенный в опере непрерывный словесный поединок Моисея и Аарона — это извечный конфликт между «мыслителем» и «деятелем», между пророком-правдоискателем, пытающимся вывести свой народ из рабства, — и оратором-демагогом, который в своей попытке сделать идею образно зримой и доступной по сути дела предает ее (крах идеи сопровождается разгулом стихийных сил, с удивительной яркостью воплощенным автором в оргиастическом «Танце Золотого тельца»). Непримиримость позиций героев подчеркнута музыкально: по-оперному красивой партии Аарона контрастирует аскетично-декламационная партия Моисея, чуждая традиционному оперному пению. В произведении широко представлено ораториальное начало. Хоровые эпизоды оперы с их монументальной полифонической графикой восходят к баховским «Страстям». Вся музыка произведения строится на одной 12-звучной серии.

Между прочим, название данное опере композитором - «Moses und Aron» - не вполне корректно в смысле правописания: правильно Aаron. Но композитор убрал букву сознательно – это связано с фобией, которая преследовала Шёнберга всю жизнь. Число букв в верном названии равно тринадцати, а у композитора был суеверный страх перед числом 13. Он родился 13-го числа, что всю жизнь считал дурным предзнаменованием. Однажды он наотрез отказался взять в аренду дом под номером 13 и боялся того дня, когда ему исполнится 76, потому что в сумме эти цифры составляют пресловутое число 13. В этом возрасте он и скончался. Говорят, весь последний день жизни 13 июля 1951 года он пролежал в постели, предчувствуя приближающуюся смерть. Жена пыталась уговорить его встать и «прекратить эти глупости», и каково же было её потрясение, когда тот лишь вымолвил слово «гармония» и умер в 11:47 вечера, за 13 минут до полуночи.

В отношении своих произведений Шёнберг был большим оптимистом. Он высказывал предположение, что через полвека его музыку будут насвистывать мальчишки во дворах. Так не случилось, хотя интерес к его музыке в наше время не пропал. Правда, и сегодня музыка Шёнберга трудна для восприятия, особенно неискушенными слушателями. Однако в его произведениях выявляется глубинная связь с традицией австро-немецкой музыки. Эта связь, равно как и наследование Шёнбергом духовного опыта европейской культуры в целом, вырисовывается со временем все явственнее. Здесь — источник объективной оценки шёнберговского творчества и надежда на то, что «трудное» искусство композитора найдет доступ к широким кругам слушателей.