Арво Пярт

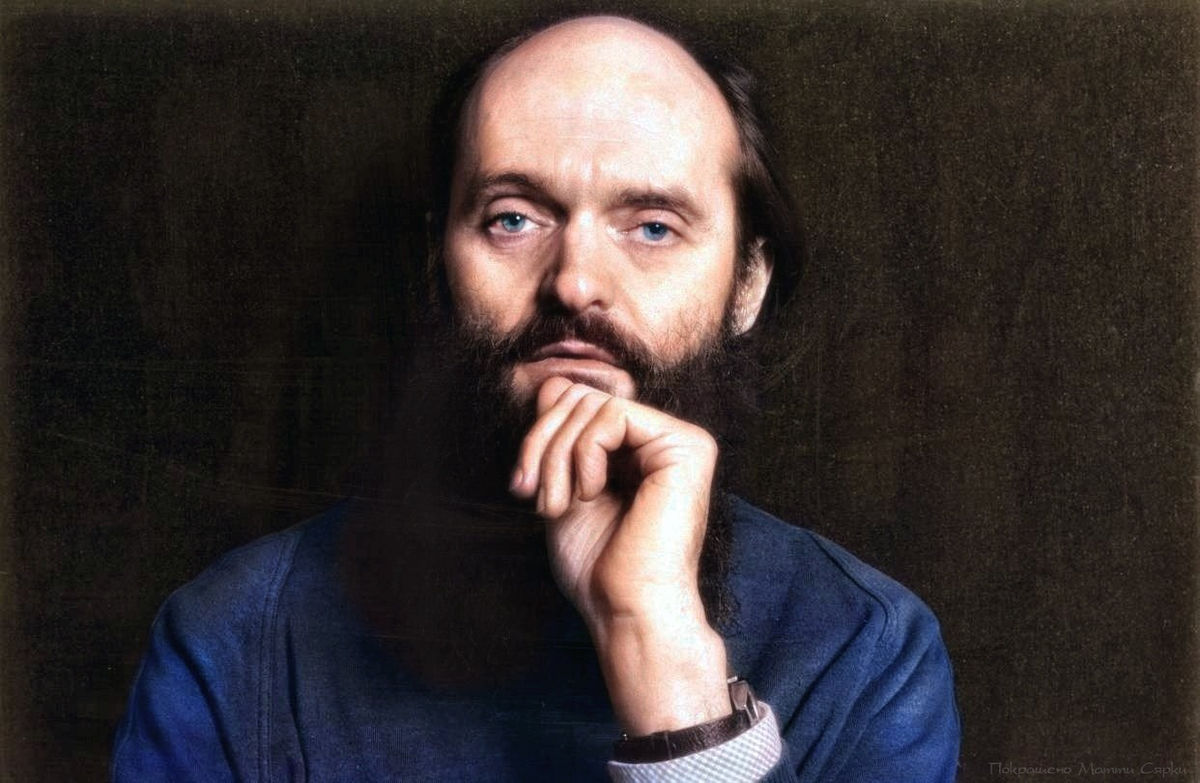

Автор: Игорь Резников Эстонца Арво Пярта знают во всем мире. Пярт – один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. Музыкальное видение и минималистическая техника эстонского гения не имеют аналогов. Прозвище Пярта – «пишущий монах». По данным базы данных классической музыки «Bachtrack», Арво Пярт был самым популярным ныне живущим композитором в мире. Лишь в 2019 году он уступил первенство американскому композитору Джону Уильямсу. В его сдержанных композициях заложен глубокий философский смысл. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одного из них. Ближе всего он к минимализму, но его минимализм – это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом.

Эстонца Арво Пярта знают во всем мире. Пярт – один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. Музыкальное видение и минималистическая техника эстонского гения не имеют аналогов. Прозвище Пярта – «пишущий монах». По данным базы данных классической музыки «Bachtrack», Арво Пярт был самым популярным ныне живущим композитором в мире. Лишь в 2019 году он уступил первенство американскому композитору Джону Уильямсу. В его сдержанных композициях заложен глубокий философский смысл. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одного из них. Ближе всего он к минимализму, но его минимализм – это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом.

Жизненный и творческий путь этого знаменитого эстонца был непростым. Арво Пярт родился 11 сентября 1935 года в Пайде и был единственным ребенком в семье Августа Пярта и его жены Линды-Аннетте, урожденной Мялл. Родители Пярта развелись еще в раннем детстве сына. Вскоре после развода, в 1938 году, мать Арво Пярта переехала с сыном в Раквере, где будущий композитор провел школьные годы. Там мать снова вышла замуж, и отчимом Арво Пярта стал Максимилиан Кульберг, сын их домовладельца. Композитор вспоминал, что, когда он рос в Раквере, ему очень пригодилась музыкальная библиотека брата отчима, пианиста Акселя Генриха Кульберга. В детстве композитор любил останавливаться и слушать радиопередачи и музыку из громкоговорителя на телефонном столбе на площади Турку. Такой момент запечатлен на скульптуре Айвара Симсона и Пауля Мянда, установленной в Раквере.

В семилетнем возрасте Арво Пярт начал обучаться на дому игре на рояле. После Второй мировой войны поступил в музыкальную школу Раквере в класс фортепиано Илле Марина, где почти сразу же начал сочинять музыку. Помимо фортепиано, в музыкальной школе он обучался игре на гобое, флейте и ударных инструментах и играл на них в школьном оркестре. В 1953 году окончил музыкальную школу. После окончания средней школы в 1954 году Арво переехал в Таллин, чтобы продолжить обучение в музыкальном училище под руководством Вельо Тормиса. Будучи студентом Таллинского музыкального училища, он подавал большие надежды. И оправдал их, став автором своего первого шедевра – кантаты «Наш сад» для детского хора и оркестра.

В 1957 году Пярт поступил в Таллинскую государственную консерваторию, где учился в классе композиции Хейно Эллера, известного композитора и скрипача. Пярт всегда считал Эллера своим главным учителем. Именно благодаря Эллеру, нередко бывавшему в Западной Европе, Арво имел хорошее представление о новой западной музыке и доступ к музыкальным произведениям, издаваемым на Западе. Пярт близко познакомился с додекафонной техникой, которая сильно заинтересовала его в ранние годы. Говорят, что во время учебы в консерватории Пярт словно «вытряхивал ноты из рукава». В это время юный эстонский гений участвовал во «Всесоюзном обзоре творческих работ молодых композиторов», который проходил в Москве. Пярту вручили первую премию.

Помимо учебы в консерватории, в 1958 году Пярт начал работать звукорежиссером на Эстонском радио. Это позволило ему знакомиться с зарубежной музыкой, которую не часто разрешалось исполнять публично, устанавливать тесные творческие контакты с другими композиторами молодого поколения, которые в это время также работали на радио (Эйно Тамберг, Хейно Юрисалу, Яан Коха, Яан Ряэтс, Лепо Сумера). На Эстонском радио Пярт работал до 1967 года.

В 1963 году он окончил консерваторию, и к тому времени мог считаться опытным и зрелым композитором, среди произведений которого выделялась музыка для кино и театра. С середины 60-х Пярт экспериментирует со звуком, становится одним из наиболее радикальных представителей советского авангарда. Затем наступило время неоклассицизма. В его Первой «Полифонической» симфонии, двух сонатинах и партите объединены классика и современное звучание. В них Пярт явно отдаёт дань Баху и другим мастерам прошлого. По своему духу эти его опусы довольно аскетичны.

https://rutube.ru/video/2b93660b30e4ff1b0b12ac094a191f2a/

Затем последовали последовали эксперименты в додекафонии, алеаторике, технике коллажа («Некролог» «Вечный двигатель», 2-я симфония), где композитор сочетает авангардные приемы с цитатами из классической музыки европейских композиторов.

Переломным моментом становится 1968 год, с созданием «Credo» для фортепиано, смешанного хора и оркестра.

Композиторским даром талантливого эстонца восхищаются его взрослые коллеги. Однако Пярт был поклонником музыки Баха и, как следствие, перенял традицию религиозного содержания в своих произведениях. ЦК Компартии Эстонской ССР не в восторге от этого факта, и у композитора возникает конфронтация с советской властью. «Credo» даже запретили исполнять. Советские культурные деятели возмущены этим, как они называли, «Некрологом для оркестра», написанным молодым эстонским композитором. По мнению Тихона Хренникова, Пярт слишком сильно подвержен иностранному влиянию. Что интересно и курьезно, именно это произведение стало победителем композиторского конкурса, который провел Союз композиторов СССР, и в котором участвовало более тысячи советских авторов. «Credo» было с успехом исполнено в Таллине. К слову, все работники Эстонской филармонии были уволены после этого «инцидента».

В результате Пярт впал в глубокий творческий кризис, который длился восемь лет и завершил его ранний творческий период. Биограф Пярта Пауль Хиллер говорит: «Он дошел до состояния полного отчаяния, в котором сочинение музыки казалось ему совершенно бессмысленным занятием, и ему не хватало веры и силы воли, чтобы записать хоть одну ноту». Все прежние композиционные приемы для него себя исчерпали. В течение следующих восьми лет когда была завершена только Третья симфония, отражающая изменения его стиля, Пярт искал «свой голос». Он начал углубляться в средневековые музыкальные техники, изучал григорианское пение и раннюю полифонию эпохи Возрождения. Примерно в то же время он принял православие.

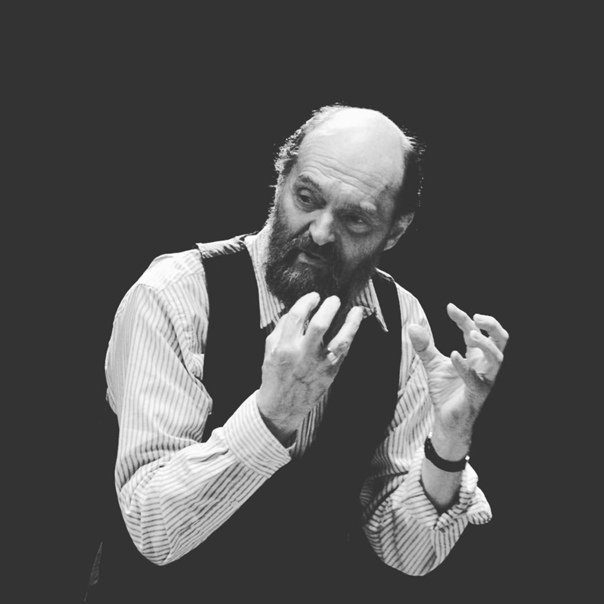

В 1976 году, после долгого молчания, была закончена фортепианная миниатюра, получившая название «Für Alina» («Алине»). Благодаря этому произведению Пярт нашел свой звуковой язык и достиг оригинальной композиционной техники, которую он назвал тинтиннабули (буквально tintinnabulum по латыни - «колокол»). Все дальнейшие свои сочинения композитор строит на основе этой техники. Арво Пярт в шутку называл это звучание «сознательным возвращением к бедности», минимализмом с чутким вниманием к природе каждого отдельного интервала и звука.

Тинтиннабули – это особый музыкальный стиль и композиционная техника, в которых две монофонические структурные линии, то есть мелодия и триада голосов, соединяются в одно органическое целое. Монофония - это постоянное совместное звучание двух линий, делающее невозможным звучать каждой линии автономно. В результате во всей музыке слышно или воспринимается одно базовое трезвучие. Кроме того, в качестве музыкальных элементов композитор использует тишину и реверберацию. Характерное обертоновое богатство получаемого звука напоминает звук колокола. В то же время тинтиннабули – это еще и жизненный настрой, выраженный музыкальными средствами, где преобладают баланс, такт и стремление к внутренним ценностям. Композиционно-технические средства стиля тинтиннабули с годами расширились в различных направлениях, но основная эстетика и ментальный настрой не изменились.

Иногда в отношении творчества эстонского композитора критики применяют термины вроде «новая простота» или «новая благозвучная музыка». «Простой» в музыке Арво Пярта принято считать гармонию, которая опирается на трезвучие, мягкие призвуки и ритм, построенный на паттернах - словно из мира современного техно. Паттерн - это схема-образ, действующий как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе.

Одно за другим возникают новые сочинения Пярта: Третья симфония, «На реках вавилонских» для солистов или хора и органа, «Сумма» для хора, Arbos для медных духовых и ударных. Популярность его новой музыки в западных странах привела к преследованиям Пярта в Советском Союзе. Осенью 1979 года власти посоветовали ему добровольно покинуть страну. В январе 1980 года Пярт эмигрировал с семьей и поселился в Вене. Эмиграция стала возможной потому, что жена Арво Нора была еврейкой по национальности (Пярт очень любит свою жену, и еще в молодости их семья пополнилась двумя детьми). В австрийской столице началось его сотрудничество с музыкальным издательством Universal Edition, которое до сих пор является издателем его произведений. Это сотрудничество позволило Пярту и его семье получить австрийское гражданство.

Полтора года спустя, в 1981 году, Арво Пярт получил стипендию DAAD - Германской службы академических обменов и поселился в Западном Берлине, где прожил на протяжении большей части лет эмиграции. При этом он сохранил австрийское гражданство. В 1984 году началось сотрудничество Арво Пярта с продюсером Манфредом Эйхером, основателем ECM Records (независимый немецкий лейбл звукозаписи, который специализируется на джазовой и академической музыке). В том же году под эгидой ECM вышел альбом Пярта «Tabula Rasa», имевший большой успех.

В течение следующих нескольких лет композитор написал 18 произведений, наиболее известные из которых — «Cantus памяти Бенджамина Бриттена», «Fratres», «Tabula rasa», «Spiegel im Spiegel» («Зеркало в зеркале»).

Большинство произведений Пярта, завершенных после 1980 года, были написаны для вокальных или вокально-инструментальных ансамблей, зачастую на священные тексты на латыни, немецком, русском, церковнославянском, испанском, итальянском и английском языках («Te Deum», «Miserere», «Магнификат», «Литания»).

В ответ на убийство журналистки Анны Политковской Пярт объявил, что все его работы, написанные в 2006—2007 годах, будут посвящены её памяти (впрочем, по крайней мере, одно из сочинений тех лет посвящено памяти другого человека, писателя и президента Эстонии Леннарта Мери).

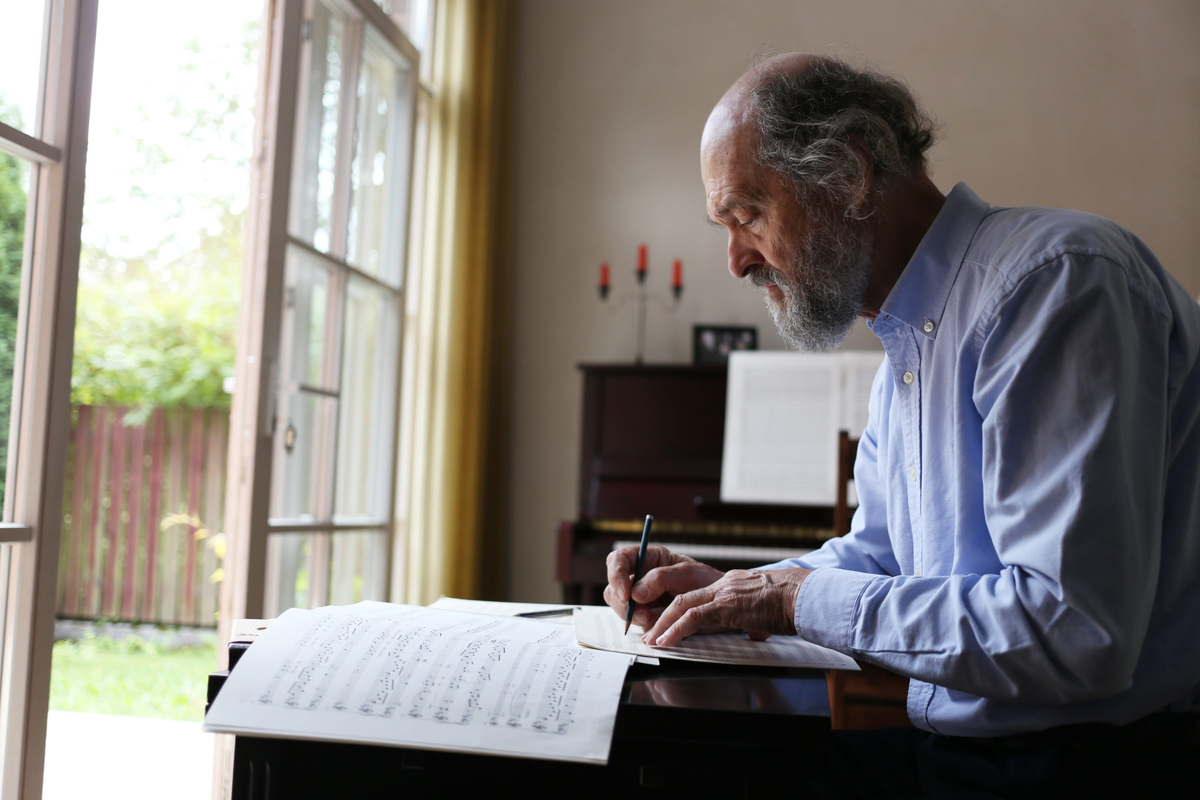

В 2010 Арво Пярт вернулся в Эстонию, где живет и сейчас. В 2010 году знаменитый композитор и члены его семьи стали основателями Центра Арво Пярта, в котором сохраняют и изучают творческое наследие гения на эстонском языке. Для него выбрали место на территории приморского городка Лауласмаа в 35 километрах от Таллина. Первый камень в его новое здание заложил сам композитор 19 июня 2017 года. Торжественная церемония открытия здания состоялась при участии Пярта 13 октября 2018 года, когда Эстония отмечала столетие своей независимости. Оно расположено в сосновом бору на холме. Здесь хранится архив со всеми произведениями знаменитого эстонца.

Многие сериалы и фильмы вышли с музыкой Пярта. Критики восхищаются саундтреками, созданными выдающимся композитором. В Советском Союзе Пярт писал музыку для фильмов и мультипликационных лент. Еще до переезда в Берлин в 80-х годах, когда он увлекался церковной и средневековой музыкой, это стало одной из тем общения Пярта с его другом, советским режиссером Андреем Тарковским. Позже композитор посвятил его памяти альбом “Arbos” (1987). Много лет спустя судьба свела маэстро с главным последователем Тарковского – Андреем Звягинцевым. Арво Пярт написал музыку к его фильмам «Изгнание» и «Возвращение». В качестве кинокомпозитора он также сотрудничал с Франсуа Озоном и Паоло Соррентино. Шурин Арво Пярта, режиссер Дориан Супин, снял о нем серию из четырех документальных фильмов, выходивших на протяжении 25 лет.

89-летний Пярт по-прежнему полон творческих сил и замыслов.  Сам Арво Пярт говорит, что его музыку можно сравнить со светом, в котором есть все цвета, но только призма может отделить эти цвета друг от друга и сделать их видимыми; эта призма - дух слушателя.

Сам Арво Пярт говорит, что его музыку можно сравнить со светом, в котором есть все цвета, но только призма может отделить эти цвета друг от друга и сделать их видимыми; эта призма - дух слушателя.