Почему голодала Российская империя? №2

Автор: НиксерПродолжая тему от чего в России был голод.

Вообще по вопросу касательно изучения эпохи РИ и СССР у нас в стране есть две диаметральные группы по эмоциональной окраски. Так уж вышло, что беспристрастно изучать не получается. Одни исследователи старательно чернят период РИ и оправдывают СССР, а другие наоборот возносят РИ и критикуют период СССР. Эта касается даже видных и уважаемых историков к коим я отношу Сергея Нёфедова и Анатолия Уткина.

По этому в данной части я обращусь к непредвзятому автору, к выдержкам из книги Роберта Аллена «От фермы к фабрике» приведенные Сергей Ларионовым.

Когда ангажированным отечественным исследователям надо раскритиковать успехи СХ эпохи РИ или наоборот СССР, то они начинают сравнивать с Западной Европой или США, где климатические условия совершенно отличные от наших. Первое, что Аллен сделал, это отказался от подобного подхода и стал искать равный климатический регион для сопоставления. Таким регион является Канада с ее прериями и северные равнинные районы США. Подобно России, эти территории отличаются сухим климатом с холодными зимами и жаркими летними периодами. В процессе анализа он произвел подсчет чистой производительности сельского хозяйства в пятидесяти провинциях европейской части России - регионе, который является более однородным по составу, чем весь Советский Союз (свою работу он писал по СХ СССР).

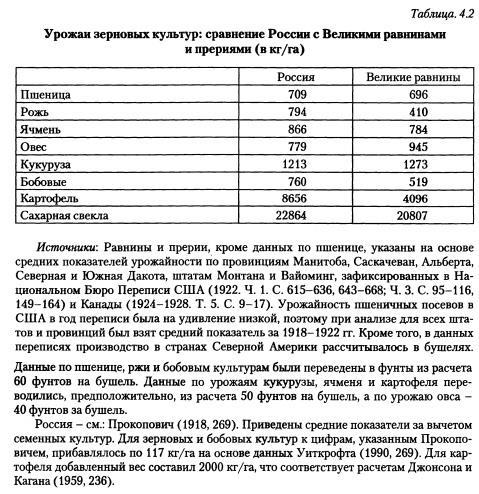

И в выбранном регионе урожайность российских полей была выше практически по всем позициям, за исключением овса и кукурузы. Особенно заметно преимущество России по урожаям ржи и картофеля - двум культурам, которые являлись основой аграрного производства страны.

Далее, Аллен обратил внимание на проблему избытка лошадей в России. Если нужны цифры, то сравнительное количество лошадей я приводил в предыдущей части. Огромное количество лошадей приводило к тому, что в эпоху империи рабочие лошади потребляли весь овес, выращиваемый в стране (что, по данным на 1913 г., составляло 21 % от общего объема производства зерна в России). Но даже тогда на каждую лошадь приходилось лишь 400 кг фуражного зерна. В то же время в Канаде на каждую особь составляло 1125 кг. В России от безысходности лошадей приходилось кормить и соломой.

Поголовье лошадей требовало затрат, но почти не приносило дохода, поэтому при прочих равных условиях крестьяне предпочитали иметь лишь нескольких лошадей. Несмотря на все эти оговорки, впечатляет тот факт, что в России поголовье лошадей в пересчете на «зерновой» гектар (а именно этот вариант определения площади здесь уместен, поскольку лошади использовались прежде всего как тягловый скот) было на 40 % больше, чем в странах североамериканского континента. Разница в поголовье станет еще более заметна, если сузить границы сопоставления до регионов или провинций - производителей зерна: 0,14-0,17 в Северной Америке против 0,29 в России.

Основной причиной такого несоответствия в численности являлся крайне малый размер крестьянских хозяйств в России. Каждый крестьянин должен был иметь собственную лошадь на подворье, что позволяло ему при хорошей погоде быстро возделывать землю. Конечно, далеко не каждый житель села мог позволить себе это, однако общее количество обладателей собственной тягловой скотины оказалось достаточным, чтобы средний показатель в пересчете на гектар при столь малом размере владений оказался выше. Более крупные крестьянские хозяйства и знатные дворы, как отмечал Ленин в процессе исследования разложения крестьянства, могли содержать меньшее количество лошадей на гектар площади. Российская статистика по аграрному сектору подтверждает: в 1917 г. крупные хозяйства держали около 0,16 голов на каждый гектар, в то время как поголовье лошадей у менее зажиточных крестьян, напротив, достигало 0,27 голов на гектар. Практические оценки предполагают, что на каждую лошадь приходилось 5-6 десятин земли или - в обратной пропорции - на каждый гектар приходилось 0,15—0,18 голов. С учетом того, что многие крестьянские владения не достигали этих 5-6 десятин, но каждый хотел иметь собственную лошадь, российская деревня была столь же сильно «перенаселена» лошадьми, как и людьми. Большое поголовье лошадей на гектар земли означало, что животные ежегодно были задействованы в работе относительно недолго. Как отмечал Чаянов в своей работе, единственная причина, по которой животное в России могло выжить на таком скудном питании, — это тот факт, что значительную часть времени оно было не задействовано в работе. Однако, при этом 400 кг зерна ежегодно уходило на каждую особь - это годовая норма двух человек. Поэтому расходы на содержание (в частности, на прокорм) лошадей были весьма существенными.

В воспоминаниях современников часто фигурирует, что крестьяне пашут на тощих и слабосильных лошадках.

Еще Аллен пришел к выводу, что урожайность с гектара в царской России при постоянном росте догнала капиталистические страны своего региона и вышла к 1913 году на 700 кг/га, что соответствовало урожайности Канады и США равного по климату региона. Далее в России практически не было возможности для повышения производительности с гектара земли.

Тоже самое было и в Северной Америке, Аллен отмечает, что низкая урожайность Великих равнин и канадских прерий по сравнению с другими регионами вовсе не является следствием неудачных исследований в сельском хозяйстве - напротив, как подчеркивают Олмстед и Род, в этот период велась масштабная экспериментальная работа по выведению новых сортов семян, устойчивых к вредителям и болезням, а также предпринимались попытки создания такого сорта пшеницы, который можно было выращивать в суровых условиях Великих равнин. Однако выгода от выведения новых сортов в то время была весьма незначительна. Поэтому можно сказать, что в Северной Америке не существовало таких аграрных технологий увеличения урожая, которые помогли бы России за короткий срок повысить уровень снабжения страны продовольствием.

Использование удобрений, вошедшее в практику после окончания Второй мировой войны, коренным образом изменило ситуацию, позволив в разы повысить урожайность полей как в Северной Америке, так и в СССР.

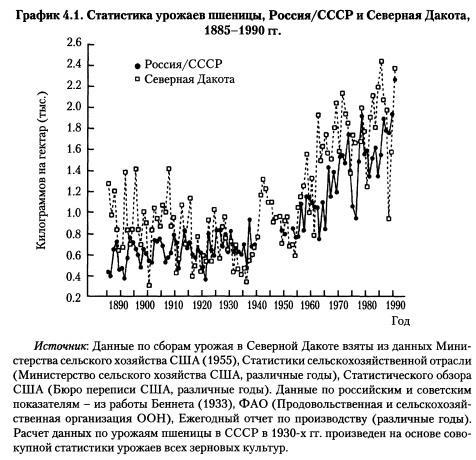

График отражает историю урожаев пшеницы в Северной Дакоте и России/СССР за период с конца XIX в. до 1990-х гг. Как уже отмечалось, в преддверии XX в. земли Северной Дакоты давали около 1200 кг/га, в то время как в России этот показатель составлял 500 кг/га. В обоих регионах в 1920-1930-х гг. произошло сближение на уровне 700 кг/га, хотя могли наблюдаться резкие спады объемов урожая, характерные для периодов засухи или политических беспорядков. В целом нельзя говорить о том, что аграрный сектор России отставал от аналогичного региона экономически развитой страны. И вплоть до 1950-х гг. у Советского Союза не было реальной возможности нарастить производство продовольствия за счет повышения урожайности полей.

Если предел урожайности с гектара был достигнут еще при Империи и это мы видим в сборах урожая поздней империи и СССР до 50-х (график представлен в предыдущей части), то вот производительность труда на одного работника Россия сильно отставала.

Северная Америка традиционно обладала технологическим преимуществом в сельскохозяйственном секторе, но следует еще раз подчеркнуть, что внедрение оборудования позволяло повысить скорее производительность труда работника, а не урожайность на гектар земли. Импорт технологических достижений в СССР мог способствовать высвобождению рабочей силы на фермах, но вряд ли помог бы увеличить поставки продовольствия в города.

Превосходство Северной Америки становится очевидным, если сравнить уровень занятости на гектар в обоих регионах. Объемы производства с каждого гектара в России и в Северной Америке примерно совпадали, но занятость на единицу площади в России при поздней Империи в 8 раз превышала аналогичные показатели североамериканского региона. Недостаток российского сельского хозяйства заключался не в биологических факторах, определяющих уровень производства на единицу площади и урожайности на единицу скота, а скорее - в организационных и технологических аспектах, от которых зависел уровень занятости сельскохозяйственного работника.

Каким образом могли североамериканские фермеры обрабатывать в 8 раз больше земли, чем российские? Частично это достижение является следствием механизации сельского хозяйства, поскольку без гужевых уборочных машин и паровых молотилен фермерские хозяйства Америки и Канады не разрастались бы до таких масштабов. Есть и другие причины: даже имея в распоряжении примитивные технологии, можно было снизить занятость в российском аграрном секторе. Такая возможность существовала и в 1913 г., и тем более в период НЭПа. Однако общинное устройство деревни - а с ним и сельского хозяйства - истощало трудовые ресурсы, рассредоточивая их по малым хозяйствам.

В Северной Америке к 1900 г. на смену деревянным орудиям труда пришли стальной плуг и дисковая борона, посев производился механически, для сбора урожая применялись гужевые уборочные машины и сноповязалки, а для молотьбы внедрялись паровые механизмы. Существует ряд исследований, посвященных влиянию этих нововведений на условия труда в Северной Америке, поэтому можно сопоставить их с работами о российской системе фермерских хозяйств и получить полноценную картину воздействия технологических изменений на труд человека.

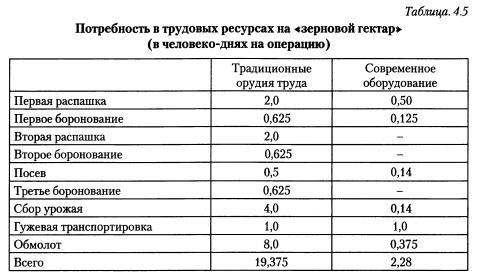

Внедрение механического оборудования позволяло существенно снизить трудозатраты на обработку полей. К началу XX в. количество часов работы на каждую единицу площади в Канаде уменьшилось почти на 90 %. Это сокращение затронуло большинство сельскохозяйственных операций. Кроме того, требовалось гораздо меньше плужной обработки и боронования - более крупные гужевые механизмы возделывали почву на большую глубину и давали более тщательное рыхление. Для Северной Америки экономия трудовых затрат, которую давала механизация, имела огромное значение, позволяя обрабатывать огромные сельскохозяйственные площади и расширять хозяйственные объекты.

Жатва стала первой сельскохозяйственной операцией, которая была механизирована в США, причем технологии сбора урожая в Северной Америке непрерывно развивались до конца XIX в. В результате к 1900 г. Канада и США достигли такого технологического уровня, что для обработки одного гектара требовалось не более 0,14 человеко-дней. По оценке Чаянова в СССР, на сбор урожая пшеницы или ржи с одной десятины требовалось 4,3 человеко-дней. И именно это стало определяющим фактором, позволяющим фермерам Великих равнин возделывать и обрабатывать территории, намного превышающие размеры крестьянских хозяйств в России. А сокращение трудозатрат на другие операции означало, что на протяжении всего периода сельскохозяйственных работ не возникало затруднений с рабочей силой.

Суммарное влияние всех преобразований и нововведений оказалось просто поразительным. Если экстраполировать нормы трудозатрат, которыми руководствовался Госплан, на аграрный сектор североамериканского континента, то можно подсчитать, что для обработки территории Великих равнин в 1920-1921 гг. требовался эквивалент труда 4,3 млн взрослых работников мужского пола, реальное количество семей, проживавших в этом регионе, составляло 481 399.

Однако нехватка современного оборудования вовсе не была единственной причиной столь небольшого размера хозяйств российского крестьянства, поскольку они были довольно мелкими, даже если рассматривать этот аспект с точки зрения общего опыта использования ручных орудий труда. Даже при условии, если в расчет не берется уровень организации или механизации труда, население региона в 2,2 раза превышало потребность сельского хозяйства в труде.

Скорее даже наоборот избыток рабочих рук и малого размера поля мешали внедрению механизации. Эффективное применение которого было возможно только в условиях крупного хозяйства, где снижение издержек на трудозатраты превышало объем процентных ставок и расходы на амортизацию оборудования. Гужевые уборочные машины, сеялки, грабли и молотилки были выгодными только при наличии площадей в 20-30 га.

Конечно, нельзя сказать, что российские крестьяне не имели представления о выгодах, которые дает оптимизация труда. В XIX в. процесс расслоения крестьянства стал закономерным следствием проведения государством политики масштабного наращивания объемов производства сельхоз техники, а также включала меры по сокращению поголовья лошадей на гектар площади и концентрации земли у состоятельных крестьян.

Однако возрождение коммуны в период НЭПа оказало весьма негативное влияние на рост фермерских хозяйств страны. Без вмешательства этого элемента советской экономики количество крупных хозяйств продолжало бы расти, высвобождая все больше безземельных рабочих, что по мере повышения механизации сельскохозяйственных операций привело бы к росту безработицы в аграрной отрасли страны.

Данная модель развития получила широкое распространение в развивающихся государствах в эпоху «зеленой революции», и не будь в России революции 1917 г., которая нивелировала все результаты реформ Столыпина, то она вполне могла бы повторить этот опыт. Для эпохи НЭПа было характерно перенаселение российской деревни, причем этот процесс грозил еще больше усугубиться. По мере приобретения уборочных механизмов происходило снижение уровня спроса на рабочую силу, что вело к росту ежегодного избытка трудовых ресурсов. Анализируя перспективу 1930-х гг., когда тракторная техника пришла на смену гужевой тягловой силе, а серпы уступили место зерноуборочным комбайнам, мы видим, что избыток населения выглядит колоссальным. А излишек предложения рабочей силы по стандартам североамериканского региона был еще внушительнее.

В целом, как показывает Аллен, к моменту Первой мировой разница в урожайности между двумя сравнимыми регионами практически нивелировалась. В то же время, отечественный аграрный сектор отличался крайне низкой производительностью труда, мелкими размерами хозяйств и большим избытком рабочей силы.

Можно ли было это решить эту проблему в ходе Столыпинской реформы, если бы она не была прервана еще февральской революцией полагаю ответить можно. 28 июня (11 июля) 1917 г. постановлением Временного правительства Столыпинская аграрная реформа была прекращена, да и на Учредительном собрании очевидно, что приняли бы тупиковую программу Чернова/Ленина в не зависимости пришли бы к власти большевики или нет. В итоге из СХ тупика страну потом пришлось выводить очень сложной во всех отношениях коллективизацией уже при Сталине.

Но история знает страны, где подобные реформы в духе Столыпина успешно были реализованы. К ним относятся послевоенные реформы в Японии и Тайване, что провел эмигрировавший в свое время из УССР Ладежинский.

Поражение Японии во Второй мировой войне обострило традиционные социальные противоречия в японской деревне, чем воспользовались японские коммунисты, потребовавшие конфискации помещичьих земель и их передела. Понимая, что передел необходим для снятия социальной напряжённости, но что любая безвозмездная конфискация подорвёт правовые основы государства, была проведена реформа подобна Столыпинской. Согласно проекту, составленному под руководством Ладежинского, государством у помещиков выкупались излишки земли, и они продавались на льготных условиях, с 30-летней рассрочкой, крестьянам-арендаторам. Через три года в Японии появился класс фермеров-собственников, и это практически ликвидировало социальную базу для леворадикальных настроений в японской деревне.

Тайваньская аграрная реформа регулировалась законом 1953 года, получившим название «Земля — пахарю» (Land to the Tiller Act). Закон в целом повторял основные идеи японской аграрной реформы и имел сходный результат, послужив экономической и социальной основой будущего «тайваньского чуда».

В итоге успех в этих странах показывает, что фермерский путь оказался эффективнее советских колхозов, которые по сути были оторваны от результатов своего труда. Да и сейчас без колхозов Россия пусть и незначительно, но обгоняет своего американского оппонента в регионах со сравнимым климатом. Если в 1913 году по урожайности с гектара в основном сравнялись, весь советский период было небольшое отставание в следствие низкой мотивации колхозников, то при Путине таки Россия обошла оппонента.

Урожайность канадской пшеницы почти всегда была выше советской/российской, иногда выше в полтора раза. Исключение – самая сильная за 100 лет канадская засуха 2000-2001.

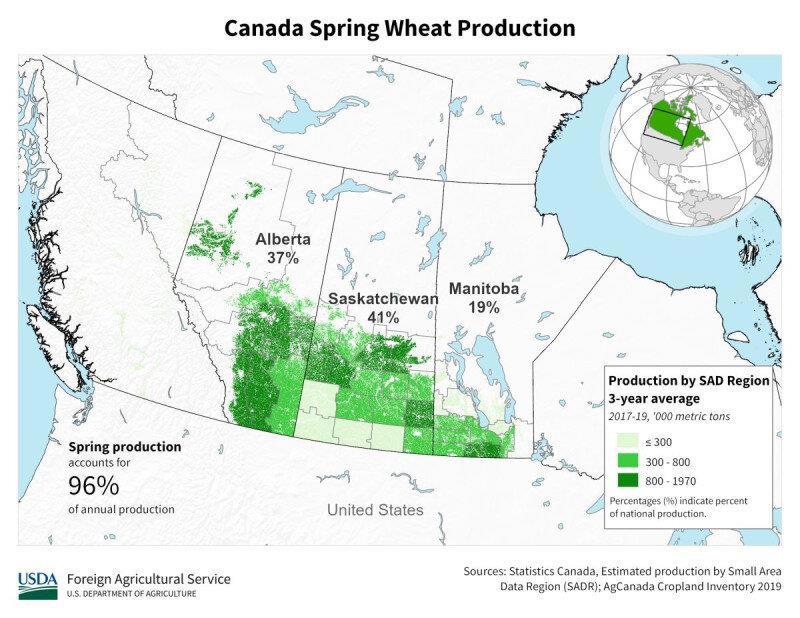

Сравнение проводилось вот по этому региону в целом схожим с выборкой Аллена.

Средняя параллель этого зеленого пятна – 51 широта. Широта Воронежа, Курска, Саратова. Подробнее в статье Россия догнала Запад по урожайности и догоняет по племенному куроводству.