Почему голодала Российская империя? №3

Автор: НиксерПочему голодала Российская империя? №1

Почему голодала Российская империя? №2

И так в прошлой части выяснили, что по урожайности РИ в целом вышла на 7 ц/га, что соответствовало природному максимуму для своего региона и его преодолеть, как в СССР, так и в Канаде смогли только в 50-е.

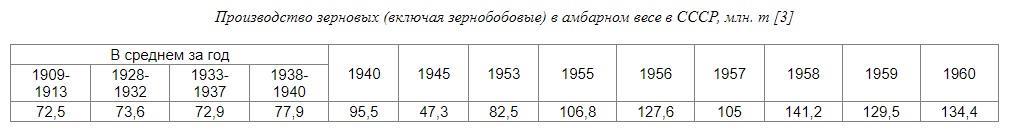

Так, что опять возвращаемся к вопросу, а от чего же голодала тогда РИ? Если урожайность с гектара одинаковая, новых земель под зерновые освоено было в СССР мало, а значит и валовой сбор возрос совсем незначительно, оставаясь в пределах 72,5-77,9 млн. тонн в амбарном весе, но население то стало значительно больше и при этом голода за исключением 1921 и 1932 года не наблюдаем.

Критики СХ периода империи приводят такие цифры с ссылкой на Островского "Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX – начало XX в."

Динамика обеспечения населения Европейской России продовольственными хлебами. Чистый сбор на душу населения в пудах.

1896 - 19,0

1897 - 15,0

1898 - 18,3

1899 - 19,5

1900 - 19,1

1901 - 16,7

1902 - 22,8

1903 - 21,3

1904 - 23,2

1905 - 17,4

1906 - 14,4

1907 - 16,7

1908 - 17,0

1909 - 22,2

1910 - 21,0

1911 - 15,2

1912 - 21,1

1913 - 23,5

1914 - 17,1

Голод - ниже физиологической нормы... 17 пудов.

При этом критики обходят стороной, что и после революции валовый сбор не сильно то возрос, таблица представлена выше, а с учетом роста населения и норма должна была упасть ниже имперского стандарта. А во время ВОВ так и вообще, если верить этим выкладкам, то в СССР только от голода население должно было сократится в два раза.

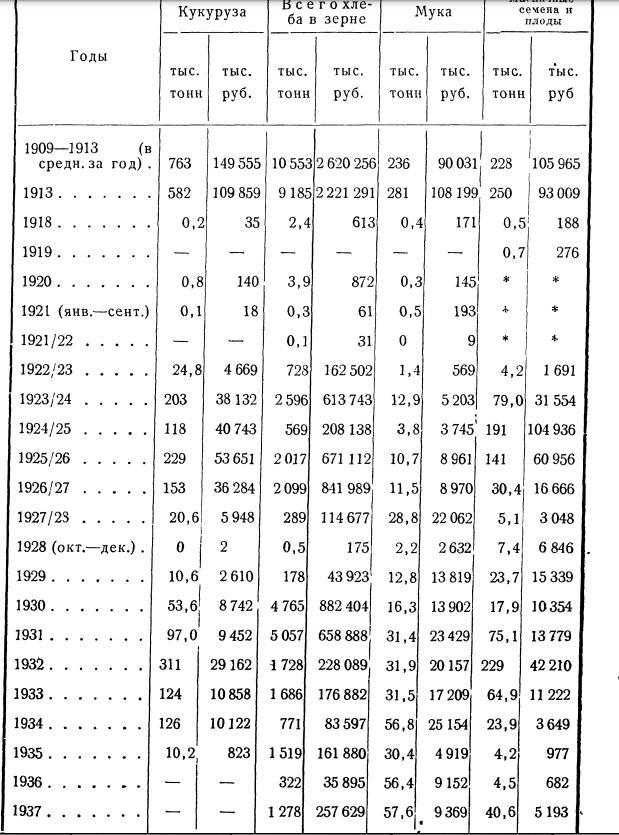

Вопрос же от чего улучшилось питание в пост имперское время пытаются объяснить сокращением экспорта заграницу в советский период по сравнению с царским. Что зерно из РИ вывозили заграницу вот и голодало население. Однако при более детальном изучение оказывается, что экспорт не был столь великим и вообще сильно отставал от роста производства зерновых в стране.

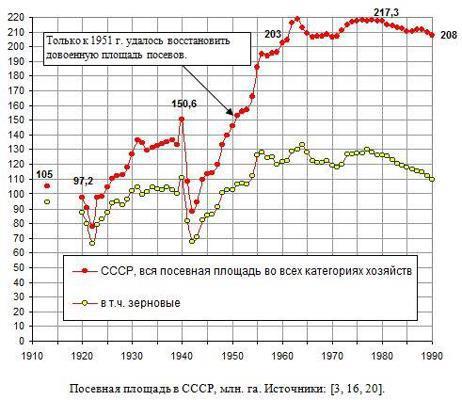

Так, что этим не объяснить причину голода, но стоит вспомнит, что человек питается не только хлебом единым. В рационе советского человека сильно возросла роль картошки. И это не просто так, за счет тракторов удалось распахать неудобь не пригодные для зерновых. Если рост площадей под зерновые культуры был незначительный, то не под зерновые в 30-х освоили десятки миллионов гектар.

Именно эти десятки миллионов гектар дали картошку в рацион питания и корм скотине. К тому же за счет тракторов началось сокращения поголовья лошадей с 36,1 миллионов в 1928 до 14,9 миллионов в 1935 году, что считай давало дополнительно 40 миллионов прожиточных минимумов для людей.

Снижение экспорта зерна реально играло роль до массового появления тракторов. Хотя и за тем в СССР так и не смогли выйти на царские показатели экспорта, народонаселения все же стало больше.

Эта таблица экспорта и она в целом демонстрирует, что СССР не обладал излишками зерна. Постоянно увеличивающиеся население его съедало и даже распространение картошки за счет освоение новых земель не привело к большим излишкам зерновых для экспорта.

А теперь хотелось бы спрогнозировать, а что было бы без революции в случае продолжения Столыпинской аграрной реформы. Нет гражданской войны, разрухи, голода и связанных с этим демографических потерь, а их называют ориентировочно в 15 миллионов человек. Смогла бы Россия прокормить, дополнительно 15 миллионов? Судя по излишкам, что в очень небольшом количестве шли на экспорт, то нет. И закупить заграницей по сути будет не на что, Россия в отличие от Германии и Англии мало производит промышленных товаров.

Возможно ли поднять урожайность, но страна и так к 1913 году вышла на свой экологический максимум для региона. Немного бы конечно удалось поднять урожайность, но не столь существенно. Переход на более крупные хозяйства с использованием более продуктивных пород лошадей в итоге привел бы к сокращению поголовья и следовательно экономии продуктов, но определить на сколько затруднительно. Возможно при отмене экспорта и удалось бы прокормить всех, но надо учитывать еще два момента.

Более высокий темп прироста населения. Без эмансипации женщин большевиками разрешившим аборты, то вероятно население России могло бы и выйти к прогнозируемым 600 миллионам, но прокормить их Россия не смогла бы, мы северная страна и ресурсы нашей земли ограничены.

Столыпинская реформа и приближение к Канадским стандартам не сильно влияло на повышение урожайности с гектара, он и так был уже близок к максимуму, главное повышало товарность с/х за счет оптимизации труда. В случае тотального успеха 7 из каждых 8 занятых в с/х крестьян становятся лишними и остаются без работы на селе.

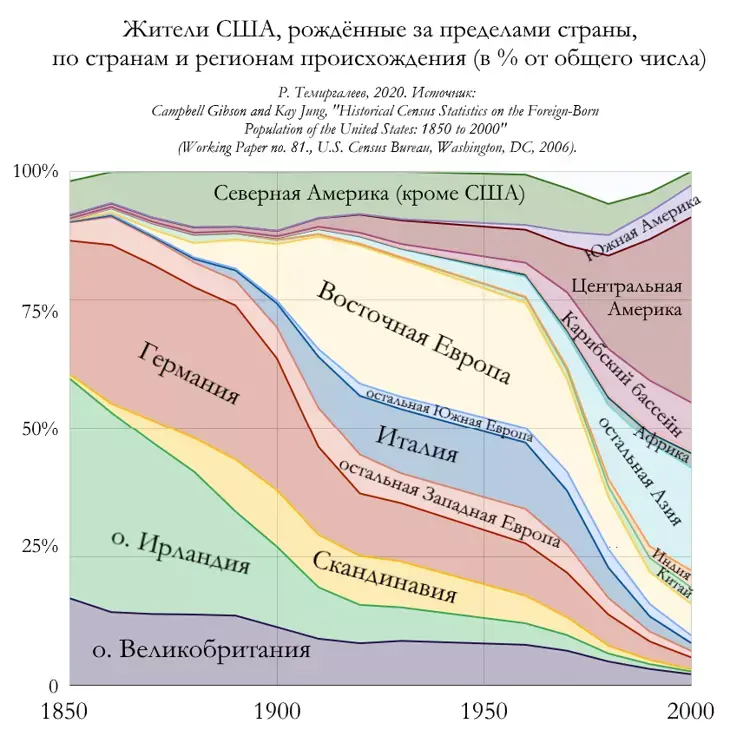

И эти безработные становиться социально опасным элементом. В рамках России скорее всего произойдет тоже самое, что произошло в Польши, да и по всей Восточной Европе, излишки вытолкают в эмиграцию.

Для США в этом графике появилась бы еще строка "Россия" и она была бы в несколько раз толще, чем "Восточная Европа" (это преимущественно поляки). В случае успеха Столыпинской реформы, то Россия стала бы выталкивать за свои пределы в эмиграцию огромное количество остающихся без работы бывших крестьян, чьи земли станут концентрироваться у наиболее успешных землепользователей. Я не даю оценку хорошо это или плохо, это просто прогноз.

В этой точки зрения еще интересно глянуть на позицию Ленина по земельному вопросу. Известно, что до 1917 года Ленин в вопросах с/х исходит из оптимального сценария. Мелкие хозяйства не продуктивны и изначально планировалось национализировать землю на которой повсеместно создать крупные государственные совхозы с рациональным использованием всех ресурсов. И эта позиция отличалась от того, что предлагали другие социалисты. Кадеты предлагали за мизерную не по рыночной цене компенсацию забрать земли у помещиков и зажиточных крестьян и раздать безземельным и малоземельным крестьянам. Эсеры во главе с Черновым предлагали сделать тоже самое, но вообще без компенсации. Шла агитация за социализацию земли, каждому по трудовой норме, во главе социальная справедливость, а не эффективность. В итоге такое решение вело бы к деградации с/х страны и придя к власти эсеры побоялись провести подобную реформу, решив разделить ответственность за нее на Учредительном собрании. Этим и воспользовался Ленин перехватив у эсеров программу, только заменив социализацию (земля крестьянам) на национализацию (земля государству). Отдавать землю крестьянам Ленин и не собирался, это тупиковый путь, который неминуемо ввел к голоду и внутренним войнам. Аграрное перенаселение в Китае регулярно приводило к династийным циклам с резким сокращением населения к началу каждого нового. По этому Ленин попытался сохранить успешные крупные помещичьи хозяйства превратив их сразу в совхозы. Из декрета о земле:

Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и т.под. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их.

Как большевики потеряли Эстонию? Большевики к власти в Эстонии пришли в октябре 1917 года при подавляющей поддержки местного населения. 21—22 января (3—4 февраля) 1918 года были проведены выборы в Эстонское Учредительное собрание, в результате которых первое место заняла РСДРП(б), получив 37,1 % голосов (с остальными социалистами 64,2%). Как они потеряли потом поддержку населения? А они не раздали землю крестьянам, а стали создавать на помещичьих землях совхозы в соответствии с ленинским декретом о земле. Таким образом, земельный вопрос, острота которого в Прибалтике была высока, так и не был разрешён большевиками.

Раздать землю крестьянам в России, а точнее законодательно оформить, то, что и так уже произошло, это вынужденная мера для того, что б прийти к власти. В итоге сохранить высокотоварные хозяйства Ленину так и не удалось. Да и в целом вынужденные меры привели к голоду 1921 года и затем данная политика привела к хлебозаготовительному кризису 1929 года. На 80% аграрная страна не могла прокормить свое городское население, пришлось вводить в городах карточки, Бухарин предлагал начать зерно закупать за золото заграницей, но Сталин предпочел вернутся к первоначальному плану с укрупнением хозяйств и этим вывести страну из аграрного кризиса.

Как это должно было помочь в решение вопроса нехватка продовольствия в стране? Мы то благодаря Аллену знаем, что Россия и так на своем экологическом пределе. Переход на колхозы зерна больше не даст, а только оптимизирует трудозатраты высвободив людей. Даже с учетом, что колхозы убрали межевые линии, повысили агрокультуру, но кардинально повысить урожайность на гектар так и не смогли.

От недоедания и голода страну спасла картошка, а не увеличение производства зерна. Правда надо отметить, что крестьяне не хотели сажать и есть картошку. Именно колхозы и плановое хозяйство заставило крестьян перейти на картошку. Без жесткого административного ресурса такой переход вряд ли был возможен. Это вопрос проблемы крестьянской психологии, подробнее этот вопрос освещу в следующей части.

Трактора распахали не пригодные для зерновых культур земли, а ликвидация рынка заставила людей изменить свой привычный рацион.

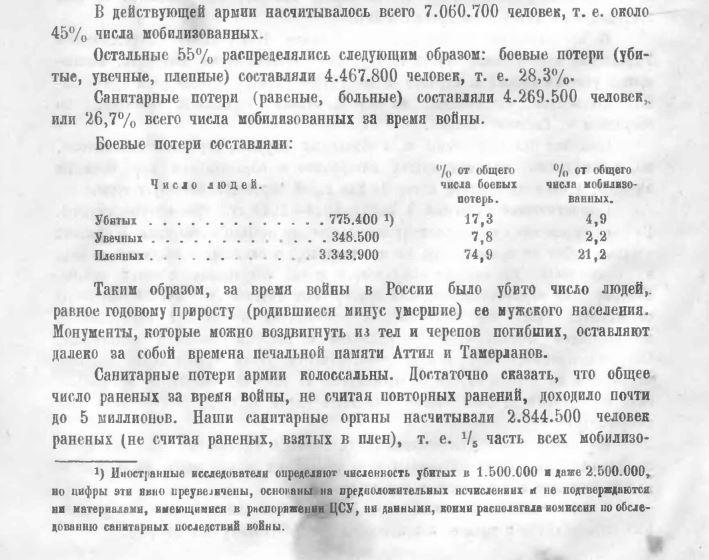

Именно таким образом в СССР смогли решить проблему питания населения без регулярного недоедания у сельских жителей в неурожайные годы. И косвенным доказательством этого может служить количество пленных в двух мировых войнах.

Загнанные "голодомором в рабство" колхозники сдавались в процентном отношение куда меньше, чем свободные и "сытые" крестьяне воюющие "За Веру, Царя и Отечество". И это происходило еще до того, как стало известно о зверствах нацистов. Если мобилизованные крестьяне РИА окруженные в Пруссии в августе 1914 года шли сдаваться на второй день не съев всех сухарей из н/з и не растратив патронов. То колхозники РККА в Белоруссии в июле 1941 года сражались перед сдачей по две недели исчерпав все возможности для прорыва, а так же еду и боеприпасы. А многие еще ушли и в леса партизанить. Да и затем всю войну пленные РККА это преимущественно попавшие в котлы, в безвыходное положение. В ПМВ же таких котлов не было и война была преимущественно позиционной, просто у большинства не было мотивации воевать.