Почему голодала Российская империя? №1

Автор: НиксерНе так давно на АТ появилось несколько статей по СХ Российской империи с описанием, как все было плохо.

Продолжая тему зерна. Почему ж голод?

Сельское хозяйство Российской империи

Лошади в дореволюционной России

И вот решил тему копнуть сам, кому интересно присоединяйтесь.

Начну с критики основного постулата.

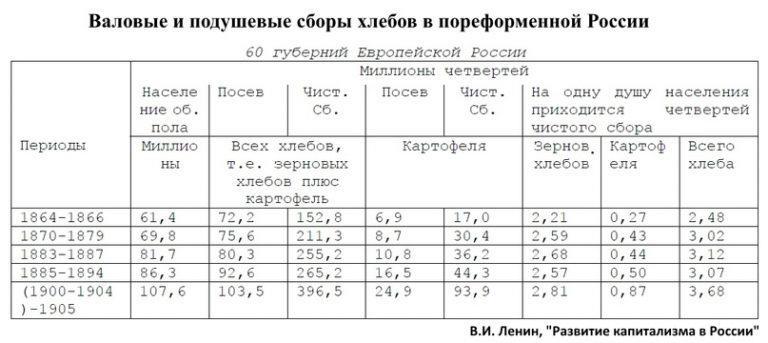

Мы все прекрасно помним, что с 60-х годов до конца 19 века население российской империи выросло примерно вдвое. При этом существенного прироста площади пахотных земель не наблюдалось, а прирост урожайности за счет совершенствования методов землепользования и селекции зерновых составил не более 30%. В результате сбор зерновых на душу населения уменьшился, хотя и не очень значительно.

В итоге по чистому остатку и потреблению хлеба в Европе Россия занимала последнее место в Европе. Так, например, С.А. Нефедов пишет, что потребление крестьян в лучшие для России времена находится на уровне минимальной нормы. При этом он отмечает, что в период 1906-1910 гг потребление опускалось ниже нормы и недоедало более половины населения.

Безлошадных же крестьян было около 25%.

Короче сплошное обнищание, когда крестьянин даже лошадь себе позволить не может с наглядными фотографиями, как измельчал народ, сплошные карлики, что ниже винтовки.

Но давайте глянем на цифры, так ли это? На счет повальной бедности за счет уменьшения земли на каждого крестьянина.

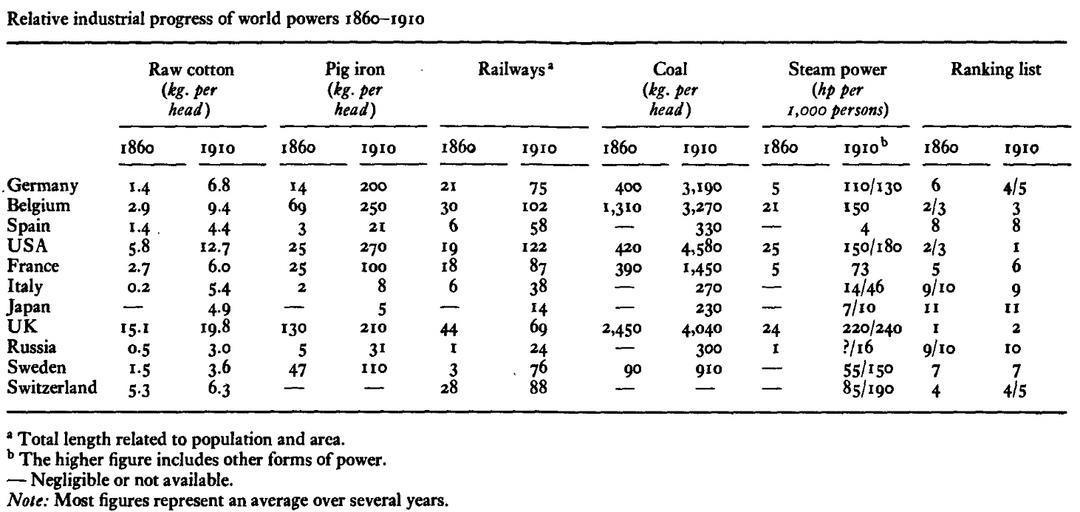

Потребления хлопка и стали на душу населения увеличилось в 6 раз! Теперь к потреблению еды.

Ленин не даст соврать, стали есть больше. И более солидное питание проявилось в приросте населения. Если за 1810-60 годы популяция Европейской России выросла на 23,1 млн.чел. или на 53%, то в пореформенную эпоху, за 1860-1910 годы она приросла на 60,6 млн.чел., аж на 90,8%. Эти цифры со всей очевидностью свидетельствуют, что продовольственное положение с развитием капитализма в стране улучшилось.

На счет карликов и вырождение русской нации. У Бориса Миронова есть работа, где он проанализировал метрические данные людей, которых призывали на военную службу. Когда человека призывали на службу, измеряли его рост, вес и так далее. Миронов сумел установить, что за пятьдесят лет, прошедших после освобождения крепостных крестьян, рост призывников увеличился на 6-7 сантиметров! Был конечно огромный процент, кого отбраковывали, но и сейчас при неограниченном питании негодных к службе полным полно.

От чего же тогда карлики на фотографиях и перманентный голод по воспоминанию современников? Можно ведь привести цитаты из статей Л.Н.Толстого, написанных в конце XIX века. По ним легко сделать вывод об отношении «элиты» к своему народу. Кроме как бесчеловечным и преступным это отношение назвать нельзя. Из статьи «Голод или не голод» (1898 г.).

«Так, в первой деревне, в которую я приехал - Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение дере¬вень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок. Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка - пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, - и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить... [68, с. 216].

«Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны и все умоляют помочь им. «Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», - говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи» [68, с. 218].

Из статьи «О голоде». «Здесь [в деревне Богородицкого уезда] положение бедствующих уже в прежние года, не сеявших овес, опустившихся дворов еще хуже. Здесь доедают уже последнее. Уже теперь нечего есть, и в одной деревне, которую я осматривал, половина дворов уехала на лошадях в даль побираться... Из избушки, около которой мы остановились, вышла оборванная грязная женщина и подошла к кучке чего-то, лежащего на выгоне и покрытого разорванным и просветившимся везде кафтаном. Это один из ее 5-х детей. Трехлетняя девочка больна в сильнейшем жару чем-то вроде инфлюэнцы. Не то что о ле¬чении нет речи, но нет другой пищи, кроме корок хлеба, которые мать принесла вчера, бросив детей и сбегав с сумкой за побором. И нет более удобного места для больной, как здесь на выгоне в конце сентября, потому что в избушке с разваленной печью хаос и ребята. Муж этой женщины ушел с весны и не воротился. Таковы приблизительно многие из этих семей. Но и у наделенных землей крестьян, принадлежащих к раз¬ряду опустившихся, не лучше... В таком положении не она одна, а домов восемь. И в таком положении они были и прошлого и третьего года, и в таком по¬ложении не они одни, а вокруг нас всегда людей в таком положении миллионы. [68, с. 329].

«Стоит пройти, учитывая каждый двор, одну деревню, чтобы убедиться, что люди, без проявления каких-то особенных сил, не могут прожить до новины, а должны побираться или голодать и умирать с голода. Вот деревня Крапивенского уезда. Дворов 57, из них в 15-ти хлеба и картофеля, рассчитывая на проданный овес купить ржи, хватит средним числом до ноября. Овса многие совсем не сеяли за неимением семян прошлого года. 20 дворам хватит до февраля. Все едят очень дурной хлеб с лебедой»[68, с.327]. Т.е., с большой вероятностью, до нового урожая не дожил ни один человек из всей деревни в 57 дворов. «На прокормление всего голодающего населения нужно бы затратить весь доход государства. И потому четвертая часть 40-а миллионов всего пострадавшего, т. е. 10 миллионов людей, должны неизбежно умереть голодной смертью. 10 миллионов людей, т. е. количество населения России за 200 лет назад. Должен умереть целый народ» [68 с. 328].

И так пройдемся по причинам. Почему при сборе хлеба, вроде бы достаточном, чтобы всех прокормить, огромная часть населения едва сводила концы с концами, голодала, а порой и умирала от голода. Причин несколько и сейчас даже укажу пожалуй не все.

Во-первых, мнение современников об бедственном положение всего крестьянства преувеличено. Никаких за год 10 миллионов не вымирало. Были явно и депрессивные деревни и семья, которые и так все продали и заложили и любой неурожай приводил к голоду. Но так было не со всеми. В целом есть стали по стране больше, правда для тех, кто голодал это не было утешением.

Отсюда следует во-вторых, сильная дифференциация населения по состоятельности. Даже в деревнях, что накрывал голод, земства в них же закупали зерно для голодающих семей. То есть зерно в деревне было, но не у всех. Кусочнечество в деревнях обычное явление. Это когда приходится идти по соседям, что б каждый хоть чем то поделился. По стране по некоторым данным побиралось 2 миллиона человек и они получали прокорм, а не вымирали. Что говорит о том, что еда в стране была.

Интересный пример с Советским периодом. Сборы в миллионах тонн по годам.

1921 - 36,6 млн тонн, после которого умерло около 7 млн чел.

1932 - 49,9 млн тонн, жертвы тоже измеряются миллионами.

1940-й - 95,5 млн тонн.

1941 - 55,9 млн тонн.

1942 - 29,7 млн тонн, голодно, но миллионных жертв нет.

1943 - 29,4 млн тонн, голодно, но миллионных жертв нет.

1944 - 49,1 млн тонн, голодно, но миллионных жертв нет.

1945 - 47,2 млн тонн, голодно, но миллионных жертв нет.

К ВОВ в СССР научились распределять более равномерно продукты питания. Голодно было всем, потребление на душу населения в среднем было меньше, чем в 1921 или 1932 году и так же умирали люди от голода, но не было таких масштабов. Раньше голод не затрагивал города и привилегированное население, во время ВОВ затянули пояса все. Вес каждого гражданина скорее всего за войну снизился.

В-третьих, экспорт зерна заграницу. Что конечно тоже сказывалось на общем положение.

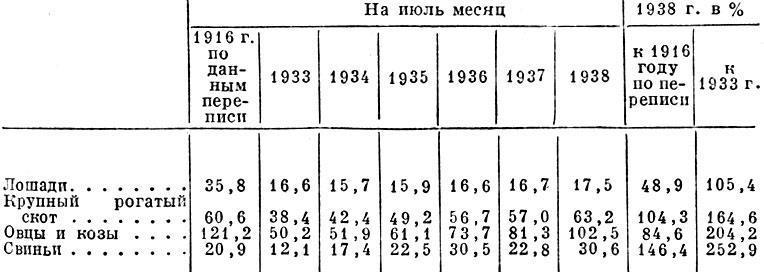

В-четвертых, лошади проедали огромное количества фуража. Господство мелкокрестьянского землепользования порождало избыток малопродуктивного поголовья. Если в Англии, как принято говорить, овцы съели людей, то в России лошадь заглядывала в крестьянский котелок. В результате, недоедали и люди, и кони.

Лошадь в год зерна съедает, как два взрослых человека. Когда социалисты поднимали шум, что в России 25% крестьян безземельных и нужно срочно им выдать лошадей, то они не понимали, что сделают только хуже. Требование отобрать землю у помещиков и раздать крестьянам это тоже было преступление против СХ страны, но эту тему раскрою в последующих заметках.

Только трактора позволили резко сократить поголовье лошадей, что сэкономило продукты для миллионов крестьян. Правда, что интересно массовое внедрение тракторов не подняло производительность СХ и даже не сократило население в сельской местности.

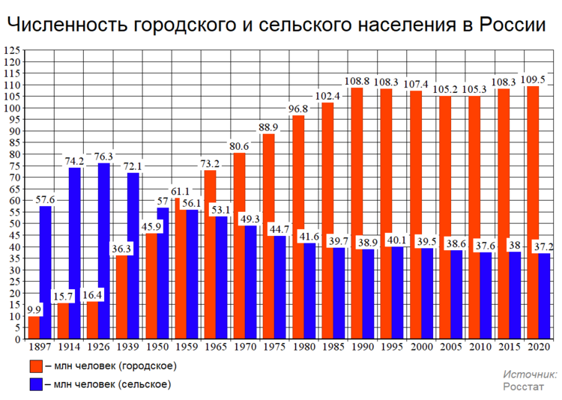

В 1914 году с лошадками на селе было 74,2 миллиона, а в 1939 году с тракторами 72,1 миллиона. По сути на каждого сельского жителя земли приходится столько же, сколько было и при царе.

В 1914 году с лошадками на селе было 74,2 миллиона, а в 1939 году с тракторами 72,1 миллиона. По сути на каждого сельского жителя земли приходится столько же, сколько было и при царе.

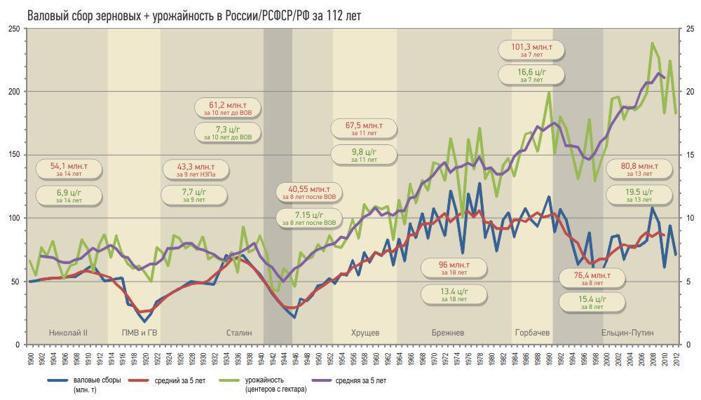

А на этом графике можно посмотреть среднею урожайность центнеров с гектара. Реальный подъем начался при Хрущеве, тракторизация СХ при Сталине не шибко то и сказалась на урожайности с гектара. Причину этого разберу тоже в следующих частях.

А на этом графике можно посмотреть среднею урожайность центнеров с гектара. Реальный подъем начался при Хрущеве, тракторизация СХ при Сталине не шибко то и сказалась на урожайности с гектара. Причину этого разберу тоже в следующих частях.

Трактора правда кроме снижение численности поголовья лошадей, еще и облегчили труд колхозникам. До тракторов в страду выходили дети с трех лет и дряхлые старики, бабы рожали в поле не от любви к работе, а по тому, что в страду требовались все людские ресурсы.