Звери из углеволокна (бонус к 42 главе КиЯТ)

Автор: Погорелов Никита АлександровичПродолжаю публиковать истории корабликов космических, в романе представленных, и сегодня у нас боевая группа 16-й тяжелой эскадры, появившаяся в книге. ОБК (основные боевые корабли) 4-го космофлота в бонусных материалах уже перечислены, теперь пора подробнее описать в одном месте.

Что такое ОБК

ОБК это корабль, способный, исходя из своих огневой мощи, защищённости, живучести и скорости вести длительный огневой бой с кораблями противника всех классов, ведя по ним огонь из бортового оружия до их полного уничтожения, сохранять боеспособность при поражении корабля боеприпасами противника, для которого не существует класса кораблей, вооружённых таким же по мощи или более мощным оружием и одновременно имеющих такую же или лучшую защищённость.

Реализацию концепции в мире Чарийского Союза обеспечило электростатическое оружие — пылемёты и макропушки. Появилось оно ближе к концу войны с Таврилианом, основными действующими лицами которой были лученосцы, действующие с момощью сетей мобильных зеркал, и крепости ПЛОС-РОСЛОЗ, пробивать которые было очень сложно.

Для решения этой сложной задачи и появился корвет Ер-600, вооруженный пылеметами. Изначально он классифицировался как «канонерский корабль», но вскоре появились «канонерки» побольше, и где-то в начале XXV века родился термин ОБК, а старое переклассифицировали. Корветом его назвали арсейцы от слова corbis — корзина — и пословицы «класть все яйца в одну корзину». Ведь с появлением пылеметов корабль, как тогда казалось, стал нуждаться только в одном виде оружия. По сравнению с существовавшими до того тепловыми/индукционными пушками, торпедами и распределенным лазером пылемёты соединяли их достоинства, избегая недостатков:

— Максимальная скорость снаряда = минимальное время от выстрела до поражения цели

— Нет потерь энергии при передаче

— Высокий КПД, устойчивость к перегреву

— Невозможность перехвата

— Не дает защитнику преимущества по массе.

Единственное пропущенное достоинство — нельзя создать распределенную сеть.

Крупносерийный корвет разросся до мелкосерийного ОБК из соображений защищенности и установки тяжелых пылемётов, которые били значительно дальше, чем лучшие из доступных чарийцам (и кому угодно в Большой Лагуне на тот момент) лазеров, и легко разбирали РОСЛОЗ.

Почему звери из углеволокна? На самом деле, не только. Броня космического корабля должна:

— Быть противолазерной, то есть, иметь низкую теплопроводность «вглубь», но высокую «вширь», чтобы тепло распределялось только в поверхностном слое, и низкую температуру испарения, чтобы высокий градиент температуры не разгонял теплопроводность.

— Хорошо сопротивляться высокоскоростным столкновениям, то есть, обладать высоким пределом текучести и удобно компоноваться в тонкие слои.

— Хорошо фрагментировать низкоскоростной снаряд при встрече с таким (актуально для внешнего слоя брони).

— Иметь высокую прочность на сжатие, чтобы под двойной-тройной перегрузкой не разваливаться под своим весом.

— Не быть избыточно тяжелой как из соображений формулы Циолковского, так и потому, что её банально нужно много по количеству вещества для противодействия поражающим фактором ядерного оружия и поглощения ударной волны от взрывного испарения.

К началу XXV века решение нашлось в углеволокне, армированном… сталью. У правильной легированной стали прочность на сжатие и предел текучести сочетаются лучше, чем у титана и алюминия. Она весит больше, зато проще в обработке и доступнее в природе. Для дополнительной амортизации осколков и поглощения частиц используется аэрогелевая подложка. ОБК окружен десятками слоев углеволокна, и конструкция всегда разная, поэтому бронебойность меряют в «углеволоконном эквиваленте», как если бы снаряд попал в монолит. Расчитать результаты поражения конкретного образца брони, особенно с учетом бризантности, очень сложно. Численные модели дают только приблизительный ответ. Всегда требуется физическое моделирование на стенде.

В качестве специализированной противолазерной брони использовался бутадиен-нитрильный каучук, но ко времени действия КиЯТ он применяется только на торпедах и некоторых катерах, т.к. броня кораблей и некоторых других катеров сама по себе достаточно противолазерная.

Тип 141 «Имладрис» (пример — «Лидон»)

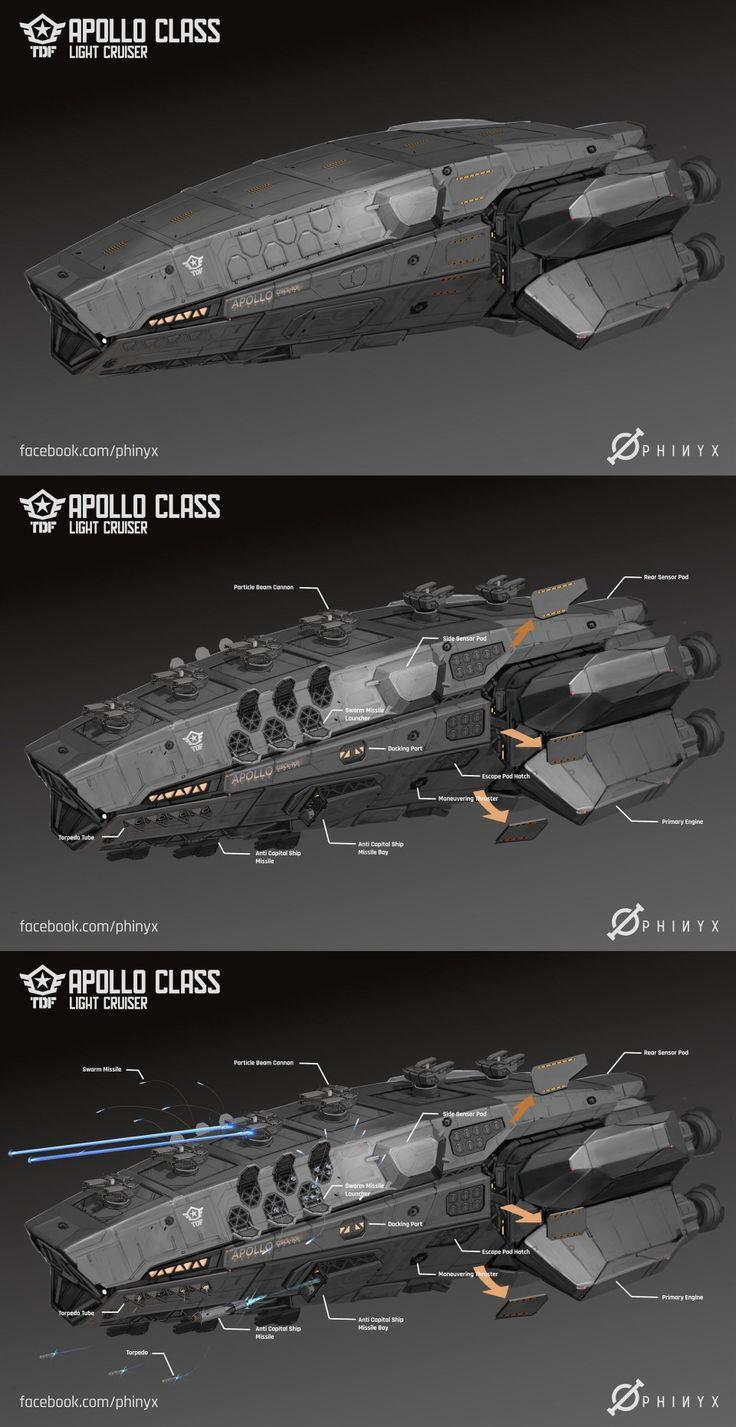

Референс. Казалось бы, кирпич и кирпич, но схема размещения вооружения удачно совпала с тем, что я представлял. Учитываем, что количество пушек другое, и сами пушки длиннее, поэтому одна башня на 2 гнезда с картинки. На картинке скорее как 100 лет назад, с тяжелыми пылемётами в индивидуальных башнях. Они покороче.

Масса пустого — 26 тыс. тонн

Главный калибр — 12 макропушек 3×4г-6, в 6-ти поворотных башнях.

Москитная группа — отсутствует

Ракетное вооружение — 44 ПРДР в 11 турелях с боезапасом из 4 каждая, 52 ПРБР в индивидуальных пусковых.

ОО — 24 пылемёта у-6

Круизное ускорение 22,3 м/с2

Итак, проблемой корветов и частично пылемётных крейсеров (тип 120 и ОСС-2, которые ко времени действия КиЯТ уже музейные) были низкая защищенность и ограниченные боевые возможности. Поэтому в 2416 году КБ Ершова приступило к проектированию «большой канонерки», впервые официально названной термином ОБК и создаваемой чтобы качественно превосходить существующие, по ТЗ примерно как в цитате выше.

В 2418 году в строй вступил «Задорный», впервые опробовавший описанное в предыдущем параграфе и ставший первым чарийским крупным кораблем без лазера. Главным калибром стали 12 тяжелых пылеметов, расположенные в поворотных башнях. В качестве универсального калибра служили 24 легких пылемета. В пользу специализации крейсер лишился торпед и десантных ботов. Проект столкнулся с энтузиазмом руководства ВКФ, и к началу Войны Лиги в его составе было 12 таких кораблей. Войну они выиграли, обеспечивая быстрый прорыв подготовленной обороны. Но опыт боевого применения сильно изменил концепцию. Все 12 ОБК, участвовавших в Войне Лиги, к 2504 сняты с вооружения.

Тип 141 начал вступать в строй с 2434 года и присоединил к набору последнюю деталь облика ОБК - ТЯДОТ. Изначально тип 140 использовал ядерный взрыволетный двигатель, что делало его дорогим и неудобным в эксплуатации. Добавили и противоракеты, которые неожиданно оказались нужны, но в нормальном формате уже не помещались. По этому проекту построили еще 5 кораблей для ВКФ СК («Имладрис», «Дол-Амрот», «Далла», «Лидон», «Яростный») и один – для анархистов Дарбата («Маршал Катури»). Последний в сражении за Фелуцию, поймав огромное количество торпед, был эвакуирован, что послужило демонстрацией высокой живучести типа 141 и заставило Содружество бояться чарийских ОБК.

Макропушки 2×1г6 калибра встали на типы 140 и 141 в 2442 году, а актуальные калибра 3×4г6 — в 2480. Тогда же актуальные противоракеты позволили поставить их больше. В 2459 на пятерку систершипов «Имладриса» встали более продвинутые реактор и ТЯДОТ, что оказало медвежью услугу. Если с точки зрения энергетической установки кораблю 40 лет, то на пенсию ему еще не пора. И плевать, что с точки зрения корпуса в целом это корабль позапрошлой войны, который сейчас слабее новых ОБКр, и нет способов это исправить. Корабли продолжали служить там, где противник недооценивался, что и привело «Лидон» навстречу судьбе.

ОСС-3В «Александр» (Пример — «Люпина»)

Референс побольше) И та же фигня с башнями.

Масса пустого — 46 тыс. тонн

Главный калибр — 16 макропушек 3×4г-6, в 8-ми поворотных башнях.

Москитная группа — 8 штурмовых катеров «Нона-А»

Ракетное вооружение — 27 универсальных пусковых на 1 торпеду или 4 ПРДР, или 8 ПРБР, или ИМП «Орленок».

ОО — 18 тяжелых пылеметов, лазер терраватного класса и 108 турелей

Круизное ускорение 22,3 м/с2

Его не было в книге, но это важный элемент общей кораблестроительной истории. Непрерывно модернизируемый линкор типа «Александр» служил Союзу до конца столетия. Союз содержал 28 таких линкоров в тяжелых эскадрах (из них 12 построены сразу с модернизацией блок 1 и еще 4 — блок 2), 2 в отдельной бригаде на Владе и 8 в составе ССО (Сил Системной Обороны) ключевых систем. Изначально Объединение Судостроителей Сераречья создавало его как альтернативу «большой канонерки Ершова» по принципу «достаточно вооруженный крейсер». При примерно том же количестве пылемётов (16 тяжелых, 18 легких) с него не убирали ни торпеды, ни ультрафиолетовый лазер (предусмотрев 108 турелей с метровыми зеркалами), ни десантные модули. Весил он от этого безумно много, построили его к войне Лиги в единственном экземпляре, но практика показала, что «все яйца в одну корзину» лучше понимать с такой стороны, ибо взаимодействие разнородных сил наладить сложно и получается не всегда. Так что иметь свои торпеды и десантников, подчиненных непосредственно капитану, — очень полезно. Поэтому «Александр» стал основным типом ОБК.

За время существования ОСС-3В пережил 4 модернизации, связанные с освобождением места за счет более экономичных двигателей и переходом на макропушки все более крупного калибра. Когда в Эгиде неожиданная массовость шионовых торпед с фотонными боеголовками заставила вернуть на крупные корабли специализированные катера для истребления торпед и противоракеты дальнего рубежа, на «Александре» просто освободили место от громоздких меркулитовых торпед и сократили запас хладагента для лазера. На типе 141 сокращать было нечего, и он остался уязвимым.

Тип 200 «Грограм» (примеры — «Блуа» и «Хосла»)

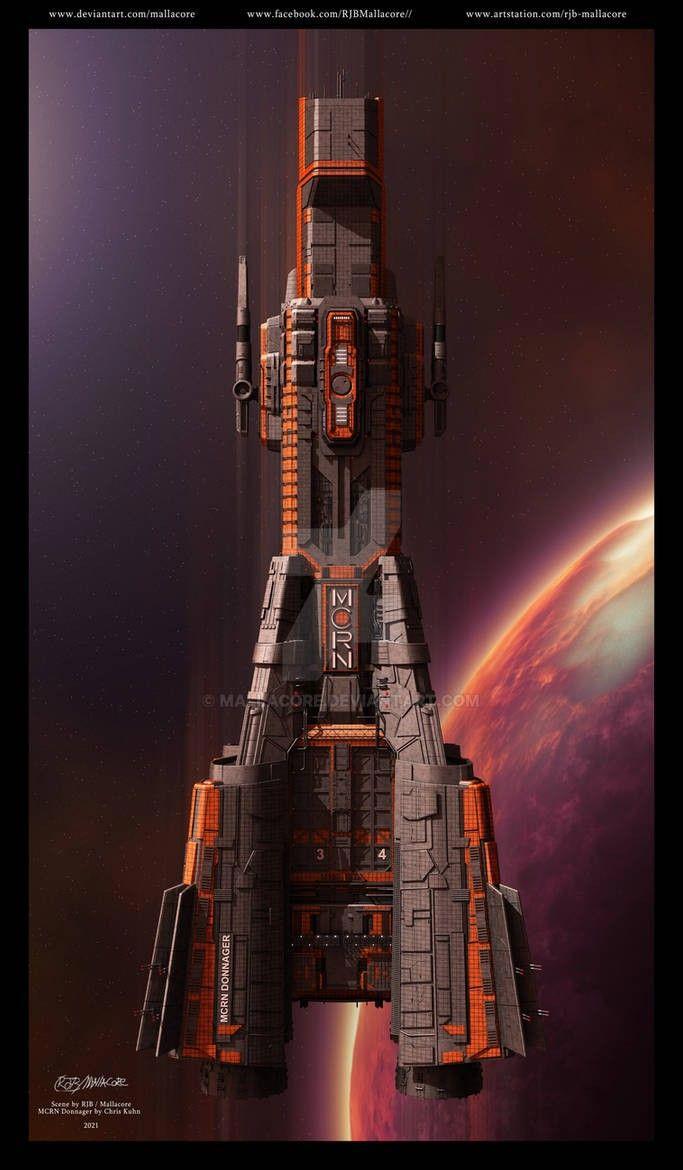

Референс. Опять же, предпочту удачное совпадение мутному карандашному рисунку в своем блокноте. Выглядит примерно так, но количество башен другое, а расширение и утолщение в конце - из-за магнитных ловушек, которым нужны собственные раскрывающиеся радиаторы. Да, планировка тоже вертикальная.

| Принят на вооружение | 2481 |

| Масса пустого | 72 тыс. тонн |

| Главный калибр | 18 макропушек первоначально 3х4г-6 калибра, с каждой модернизацией калибр рос, дойдя к 2505 году до 4х5-г6 |

| Москитная группа | 32 ИМП «Орленок», 16 штурмовых катеров «Страйк Сейбр», 8 десантно-спасательных ботов Ка-100, 16 многофункциональных катеров «Стриж-2» |

| Ракетное вооружение | 48 ПКР «Рапира», 256 ПРДР, 512 ПРБР |

| ОО | 16 тяжелых пылеметов, 32 легких пылемета, 128 метровых турелей для лазера 10-терраватного класса. |

| Круизное ускорение | 31,7 м/с2 |

Тип 200 — еще одна попытка создать корабль, на голову превосходящий любой из существующих и перспективных линкоров Известного Космоса, теперь в конце XXV века. Для этого было использовано множество новых технологий, в том числе беспрецедентной мощности магнитная ловушка, способная разогнать эту громадину на недоступных кораблям такой массы ускорениях. В аварийном режиме и при исчерпании части топлива он мог короткое время идти с четырехкратной перегрузкой, догоняя даже легкие корабли ЮЗР. Правда, с готовностью адмиралов использовать такой режим в реальной обстановке возникли трогательные сложности, ибо производитель мог гарантировать лишь то, что ОБК развалится не слишком быстро, а потерять такого слона не от воздействия противника...

По опыту войны в Эгиде, в москитную группу включили беспилотные ИМПы, вооруженные единственным лазером и выполняющие задачу отстрела ложных целей в торпедном рое. Задачу эту надо выполнять на расстоянии нескольких десятков мегаметров от корабля, так что, задержка сигнала заметна, но не критична, связь, скорее всего, не заглушат, а ИМП, в отличие от полноценного катера, легко помещается в массогабарит шионовой торпеды, и заправить его тоже можно шионом, ибо не жалко подобрать «когда-нибудь». Практика, конечно, показала, что критична и заглушат, но кто бы мог подумать...

Конечно, создать все это сразу и уложится в обозначенные пределы стоимости и массы в начале 80-х было невозможно. Ввод в строй «Грограма» – первого корабля серии – долго откладывался, как это часто бывает с кораблями первого ранга. Ввести его в строй решили, установив 34-й калибр и оставшись с двигателем на 2/3 расчетной тяги, дающим при полной заправке 20 м/с2. Торопились из-за сообщений разведки о разработке Корзэбом ОБК «Паладин», которые должны были сделать состоящие на вооружении Союза уже 50 лет ОБК «Имладрис» и «Александр» окончательно устаревшими. Разведка докладывала, что новый корзэбский ОБК будет способен справиться с двумя старыми броненосцами. На деле «Паладин» практически не превосходил ОСС-3В блок 4, в то время как даже раскрывший лишь малую долю своего потенциала «Грограм» сделал «Паладин» устаревшим в момент рождения. Несмотря на некоторое превосходство корзэбского корабля в мощи орудийного залпа, тип 200 имел большую маневренность, лучшее бронирование и системы наведения, лучшую ОО. По теоретическим расчетам, в общефлотском бою «Грограм» стоил трех «Паладинов».

Однако, политическая ситуация привела к тому, что это соотношение с лихвой перевыполнялось. За 15 лет, прошедшие до первой модернизации, со стапелей сошло только четыре ОБК типа 200, в то время как верфи Валора не сбавляли темп после Альтангарской войны, и к 2495 году «Паладинов» у Космофлота Его Величества было 33. А у Чарийского Союза был кризис Нуты и председатель Каменев. В такой обстановке ОБК Ер-2000 не получилось даже предоставить каждой тяжелой эскадре. По одному на флотскую группу, кроме первой. С «Хослой» 4-му космофлоту повезло: как самому активно воюющему, только что сформированному и находящемуся подальше от критически настроенных глаз. Приступ скромности закончился в 2495, когда у других великих держав появились свои проекты кораблей такого размера. Производство типа 200 возобновилось, причем ударными темпами: за следующие 10 лет их численность была удвоена, главный калибр доведен до 45-го, а большинство систем доведены до запланированных первоначально параметров.

16-й тяжелой, с одной стороны, повезло получить два мощнейших ОБК сильно заранее, с другой, не повезло, что новые легкие корабли придавали в более титульные флоты, и даже в 20-ю тяжелую, которая экстрено наращивалась на границе с Арсейской Республикой. Поэтому боевая группа очень долго была вообще не укомплектована ничем, и во время Салластского конфликта речь шла о четырех корветах типа 64, даже не все из которых получили блок 8.