Первенец великого Баха

Автор: Игорь Резников22 ноября исполняется 314 лет со дня рождения немецкого композитора и органиста Вильгельма Фридемана Баха, старшего сына великого Иоганна Себастьяна Баха.  Дети гениев почти никогда не достигают уровня своих отцов, не говоря уже о том, чтобы его превзойти. Ведь должна же природа, как говорится, на ком-то отдыхать. Правда, бывают иногда редкие исключения, как например — в семействе Штраусов, где один из детей явно обогнал родителя и стал «королем вальсов». В семье великого Баха, где каждый ребенок тоже по традиции становился композитором, некоторые из них при жизни даже прославились больше своего гениального отца. Но затем история все-таки восстановила справедливость и расставила всех по своим местам, хотя все из них, особенно Филипп Эммануэль, заняли достойное место в мировом музыкальном искусстве. При этом сам Иоганн Себастьян считал наиболее одаренным и почти равным себе именно старшего сына, с чем соглашались как остальные члены семьи, так и многие их современники.

Дети гениев почти никогда не достигают уровня своих отцов, не говоря уже о том, чтобы его превзойти. Ведь должна же природа, как говорится, на ком-то отдыхать. Правда, бывают иногда редкие исключения, как например — в семействе Штраусов, где один из детей явно обогнал родителя и стал «королем вальсов». В семье великого Баха, где каждый ребенок тоже по традиции становился композитором, некоторые из них при жизни даже прославились больше своего гениального отца. Но затем история все-таки восстановила справедливость и расставила всех по своим местам, хотя все из них, особенно Филипп Эммануэль, заняли достойное место в мировом музыкальном искусстве. При этом сам Иоганн Себастьян считал наиболее одаренным и почти равным себе именно старшего сына, с чем соглашались как остальные члены семьи, так и многие их современники.

«Он говорил со мной о музыке и об одном великом органисте по имени В. Ф. Бах. Этот музыкант обладает выдающимся даром в отношении всего, что я слышал (либо могу себе представить), по части глубины гармонических знаний и силы исполнения»

- писал Готфрид ван Свиттен князю Кауницу в 1774 году.

Вильгельм Фридеман в наибольшей степени и унаследовал завещанные отцом традиции. Не случайно первый биограф И. C. Баха И. Форкель считал, что «Вильгельм Фридеман по оригинальности мелодии стоял ближе всего к своему отцу», а в свою очередь биографы сына причисляют его к «последним служителям барочной органной традиции». Однако не менее характерна и другая характеристика: «романтик среди немецких мастеров музыкального рококо». На самом деле здесь нет противоречия. Вильгельму Фридеману и впрямь были одинаково подвластны рациональная строгость и необузданная фантазийность, драматический пафос и проникновенный лиризм, прозрачная пасторальность и упругость танцевальных ритмов.

Все свои творческие амбиции отец связывал именно с сыновьями, и в первую очередь со старшим, оставив ему богатейшее наследство, о котором только мог мечтать любой начинающий музыкант. С раннего детства музыкальное воспитание своего первенца И.С. Бах осуществлял исключительно серьезно и профессионально. Для него первого Бах начал писать «уроки» для клавира, вошедшие вместе с избранными произведениями других авторов в знаменитую «Клавирную книжечку В. Ф. Баха». Уровень этих пьес – а здесь знаменитые баховские инвенции и гениальные прелюдии с фугами из первого тома «Хорошо темперированного клавира», танцевальные пьесы, обработки хоралов, по которым с тех пор учатся все классические пианисты, отражают стремительное развитие Вильгельма Фридемана как клавесиниста.

В 1726 году к клавирным занятиям прибавились уроки на скрипке у И. Г. Брауна. Отец Вильгельма Фридемана, чтобы прокормить многочисленную семью, всю жизнь менял места работы в поисках более выгодных условий и заработков, получив, наконец престижную должность кантора собора Св. Фомы. В 1723 года Вильгельм Фридеман заканчивает школу при этом главном соборе Лейпцига, получив параллельно солидное для музыканта общее образование в Лейпцигском университете. Одновременно он — активный помощник Иоганна Себастьяна: руководит репетициями и расписыванием партий, часто заменяет отца за органом. Скорее всего, тогда возникли Шесть органных сонат, написанные Бахом, по словам Форкеля, «для своего старшего сына Вильгельма Фридемана, дабы сделать из него мастера игры на органе, каковым тот впоследствии и стал».

Не удивительно, что при такой подготовке Вильгельм Фридеман в 1733 году с блеском выдержал испытание на пост органиста в церкви Св. Софии в Дрездене, где его, к тому же, уже успели узнать по данному ранее совместному с Иоганном Себастьяном концерту: отец и сын исполняли двойные клавирные концерты, сочиненные Бахом-старшим специально для этого случая.

В Дрездене, который был в то время одним из крупнейших музыкальных центров Европы, Вильгельм Фридеман провел тринадцать лет. Они стали временем интенсивного творческого роста музыканта. В кругу его новых знакомств глава Дрезденской оперы — знаменитый Иоганн Хассе и его не менее знаменитая супруга, певица Фаустина Бордони, а также придворные музыканты-инструменталисты. В свою очередь дрезденцы были покорены мастерством Вильгельма Фридемана — клавесиниста и органиста. Он становится модным педагогом.

Вместе с тем органист евангелической церкви, которой Вильгельм Фридеман по завету отца оставался глубоко верен, не мог не испытывать некоторого отчуждения в католическом Дрездене, что, вероятно, и послужило импульсом для перехода на более престижное в протестантском мире поприще. В 1746 году Вильгельм Фридеман, при этом без испытания, занял весьма почетный пост органиста в церкви Пресвятой Девы Марии в Галле, став достойным преемником некогда прославившего свой приход учителя Г. Ф. Генделя Фридриха Цахова. Под стать своему замечательному предшественнику Вильгельм Фридеман привлекал паству своими вдохновенными импровизациями. «Галльский» Бах становится также городским музыкальным директором, в чьи обязанности входило проведение городских и церковных празднеств, в которых участвовали хоры и оркестры трех главных церквей города.

Галльский период, продолжавшийся почти 20 лет, не был безоблачным. За «высокопочтеннейшим и ученейшим господином Вильгельмом Фридеманом» — как именовали его в приглашении на службу — утвердилась неугодная отцам города репутация человека свободомыслящего, не желающего беспрекословно выполнять указанное в договоре «рачение о добродетельной и примерной жизни». Также к неудовольствию церковного начальства он часто отлучался в поисках более выгодного места. Наконец, в 1762 году он вовсе отказался от статуса музыканта «на службе», став, может быть, первым в истории музыки свободным художником. Вильгельм Фридеман тем не менее не переставал заботиться о своем общественном лице, но при этом постоянно стремился к творческой независимости и свободе, даже пренебрег полученной в 1767 году с большим трудом вакансией капельмейстера в Дармштадте, так не явившись туда. Оставаясь в Галле, он едва зарабатывал на жизнь как педагог и органист, по-прежнему поражавший знатоков огненным размахом своих фантазий.

В 1770 году, гонимый нуждой (с молотка было продано имение его жены), Вильгельм Фридеман с семьей перебирается в Брауншвейг. Биографы отмечают брауншвейгский период как особенно пагубный для композитора, тратившего себя без разбору в ущерб постоянным занятиям.

Доставшиеся ему многочисленные бесценные рукописи отца он зачастую безалаберно использовал как разменную монету — дарил, продавал за бесценок или просто терял, а порой даже выдавал их за свои, или, наоборот, подписывал собственные композиции отцовским именем. В результате возникла значительная путаница в определении авторства этих сочинений, которая еще до конца не раскрыта.

Портрет работы М. Шемякина

Через четыре года Вильгельм Фридеман решился на отъезд из Брауншвейга. «Мой отъезд был столь скоропалителен, что я не имел возможности составить перечень, оставшихся там моих нот и книг; про „Искусство фуги“ моего отца я еще помню, другие же церковные сочинения и годовые комплекты пообещали мне обратить в деньги на аукционе с привлечением какого-нибудь разбирающегося в такой литературе музыканта». Это письмо было послано уже из Берлина, где Вильгельм Фридеман был любезно принят при дворе принцессы Анны Амалии — сестры Фридриха Великого, большой меломанки и покровительницы искусств, пришедшей в восторг от органных импровизаций мастера. Анна Амалия становится его ученицей, так же как Сара Леви (бабушка Ф. Мендельсона) и И. Кирнбергер (придворный композитор, некогда ученик Иоганна Себастьяна, протежировавший Вильгельму Фридеману в Берлине). Вместо благодарности новоявленный учитель возымел виды на место Кирнбергера, но острие интриги поворачивается против него самого: Анна-Амалия лишает Вильгельма Фридемана своей милости.

Последнее десятилетие в жизни композитора прошло в Берлине и было отмечено печатью одиночества и разочарований. Он не имел постоянной работы и существовал только за счет частных уроков и сольных выступлений. Музицирование в узком кругу ценителей («При его игре меня охватывал священный трепет», — вспоминает Форкель, — «все было так величаво и торжественно...») - единственное, что скрашивало безрадостные дни. В 1784 году Вильгельм Фридеман умирает в полной нищете, оставив жену и дочь без средств к существованию. Известно, что в их пользу был пожертвован сбор от берлинского исполнения «Мессии» Генделя в 1785 году. Таков печальный конец первого, согласно некрологу, органиста Германии.

То, что Вильгельм Фридеман, проявивший себя как незаурядный, многогранный автор и яркий своеобразный исполнитель-импровизатор, так и не смог создать шедевры, подобные ставшим памятниками мирового музыкального искусства Мессам и Пассионам своего гениального отца, есть немало причин. Одна из них — его характер, неуравновешенный, прямолинейный и при этом довольно слабый, как у всякого непризнанного гения. Опора на отца давала ему веру в свое призвание, но после его смерти Вильгельм Фридеман не смог противостоять ударам и превратностям судьбы, с которыми так стойко и упорно справлялся Бах-старший. Другая причина — сама эпоха, в которую он творил. На смену барокко, ярчайшим представителем которого являлся Иоганн Себастьян, неумолимо надвигались новые веяния — рококо и классицизм. Но соединить эти разные стили у Фридемана не получалось — обычно перевешивало что-то одно. «Старое» и «новое» не образовывали и того органичного «смешанного» стиля, который характерен, например, для его брата Филиппа Эмануэля. Вильгельму Фридеману больше свойственно постоянное колебание между «старым» и «новым», порой в рамках одного сочинения. Например, в известном Концерте для двух чембало классической сонате в 1-й части отвечает типично барочная концертная форма финала.

Изучение фридемановского наследия значительно затруднено. О причинах я уже частично упомянул. Затем, по словам исследователя творчества И. С. Баха Форкеля, «он больше импровизировал, чем писал». При всем том творчество Вильгельма Фридемана достаточно обширно, его условно можно распределить на 5 периодов. В Веймаре его искусство зарождалось. В Лейпциге написано несколько главным образом клавирных пьес. В Дрездене были созданы в основном инструментальные сочинения (концерты, сонаты, симфонии). В Галле наряду с инструментальной музыкой появились 2 дюжины кантат — наименее интересная часть фридемановского наследия. В Брауншвейге и Берлине Фридеман ограничился клавесином и различными камерными составами.

Подражая отцу, Вильгельм Фридеман часто составлял свои композиции из переделок как отцовских, так и своих собственных ранних произведений. Список вокальных сочинений дополняют несколько светских кантат, Немецкая месса, отдельные арии, а также неоконченная опера «Лаусус и Лидия». Показательно, что потомственный и пожизненный органист практически не оставил органного наследия. Гениальный импровизатор, увы, не смог (а может быть, и не стремился), судя по уже приведенному замечанию Форкеля, зафиксировать свои музыкальные идеи на бумаге. Его многочисленные пьесы для органа так и не были записаны и канули в лету.

Жанровый перечень не дает особенной основы для наблюдения над эволюцией стиля мастера. «Старая» фуга и «новая» соната, симфония и миниатюра не сменяли друг друга в хронологическом порядке. Так, «предромантические» 12 полонезов были написаны в Галле, в то время как 8 фуг, выдающие почерк подлинного сына своего отца, созданы в Берлине с посвящением принцессе Амалии.

Весьма неоднозначна по своей природе и столь характерная для Вильгельма Фридемана фантазийность. С одной стороны, это продолжение, вернее одна из вершин в развитии исконно барочной традиции. Потоком ничем не стесненных пассажей, свободным паузированием, выразительной речитацией Вильгельм Фридеман словно взрывает «гладкую» фактурную поверхность. С другой стороны, как например, в Сонате для альта и клавира, в двенадцати полонезах, во многих клавирных сонатах причудливый тематизм, поразительная смелость и насыщенность гармонии, изощренность мажоро-минорной светотени, резкие ритмические сбои, структурное своеобразие напоминают некоторые моцартовские, бетховенские, а порой даже и шубертовские и шумановские страницы. Как нельзя лучше передает эту сторону фридемановской натуры романтическое по духу наблюдение немецкого историка Ф. Рохлица: «Фридеман Бах, от всего отрешенный, не оснащенный и не осчастливленный ничем, кроме высокой, небесной фантазии, скитался, находя все, к чему его влекло, в глубинах своего искусства».

В XIX веке суждения потомков о Вильгельме Фридемане Бахе первоначально основывались на многочисленных анекдотах о его конфликтах с социальным окружением, которые особенно распространяли, кроме уже упомянутого Рохлица, Фридрих Вильгельм Марпург и Иоганн Фридрих Райхардт. С другой стороны, его сочинения, особенно «Полонезы», были в это время настолько популярны, что Фридрих Конрад Грипенкерль опубликовал в 1819 году новое издание этих произведений. Роман Альберта Эмиля Брахфогеля «Фридеман Бах» 1858 года жив и по сей день, хотя не имеет почти ничего общего с реальной биографией композитора. В 1931 году Пауль Гренер на основе этого романа создал оперу «Фридеман Бах», а в 1941-м Трауготт Мюллер – одноименный фильм. Первым светлым пятном в этом контексте стала фундаментальная монография Мартина Фалька 1913 года. В 1993 году музыковед Петер Волльни представил полный перечень сочинений композитора.

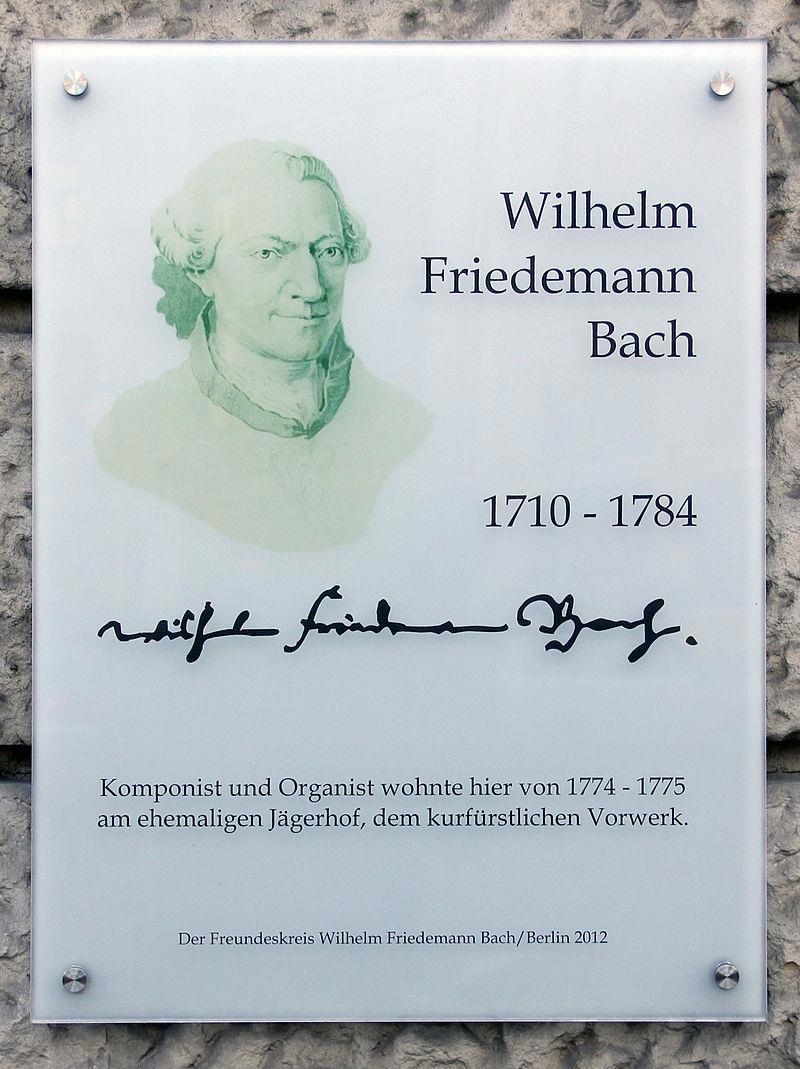

В 2012 году в Галле открылся Музей Вильгельма Фридемана Баха. Дом в Веймаре, в котором он родился, снесли в 1989 году, накануне распада ГДР, а Луизенштадтское кладбище в Берлине, где его похоронили, после Второй мировой войны стало парком, и там Вильгелиму Фридеману поставили памятную стелу. Мемориальная доска была также установлена на доме № 9 по Обервальштрассе, где провел последние годы и умер композитор.

Музыка Фридемана Баха, во всяком случае, лучшие его создания, все же звучат и в наше время.