Гаэтано Пуньяни

Автор: Игорь РезниковИмя итальянского скрипача и композитора Гаэтано Пуньяни до сих пор мало что говорит широкому кругу любителей музыки. Разве что они вспомнят: с этим именем связана одна из известных мистификаций Фрица Крейслера. В начале XX века Крейслер под именем Пуньяни опубликовал и исполнил две, как потом выяснилось, собственные пьесы: «Прелюдия и Аллегро» и «В темпе менуэта». Именно то обстоятельство, что имя Пуньяни было уже на протяжении полутора веков основательно забыто, и сделало возможной такую подмену. Но все же она пробудила интерес к Пуньяни. Кто он? Когда жил, каково в действительности его наследие, что он представлял собой как исполнитель и композитор?

Ответить на эти вопросы было непросто. История сохранила о Пуньяни слишком мало документов. Тем не менее, современники и более поздние исследователи, оценивавшие итальянскую скрипичную культуру второй половины XVIII века, зачисляли Пуньяни в число самых выдающихся ее представителей. В «Заметках» французского музыковеда и математика Франсуа Файоля, небольшой книжке о величайших скрипачах XVII - XVIII веков, имя Пуньяни поставлено в ряд с именами Корелли, Тартини и Гавинье.

Выяснилось, что Джулио Гаэтано Джероламо Пуньяни родился в Турине, принадлежавшем тогда Сардинскому королевству, 27 ноября 1731 года (сегодня как раз 293-я годовщина его рождения). Скрипичной игре Пуньяни обучался у знаменитого ученика Корелли — Джованни Баттисты Сомиса, считавшегося одним из лучших скрипичных педагогов Италии. Своему ученику Сомис передал многое из того, что в нем самом было воспитано его великим учителем. Вся Италия восхищалась красотой звука скрипки Сомиса, поражалась его «бесконечному» смычку, поющему как человеческий голос. Приверженность вокализированному скрипичному стилю, глубокому скрипичному «бельканто» унаследовал от него и Пуньяни.

В 1752 году он занимает место первого скрипача в придворном оркестре Турина, а в 1753 направляется в музыкальную Мекку XVIII века — Париж, куда устремлялись в ту пору музыканты всех стран мира. В Париже действовал первый в Европе концертный зал — предтеча будущих филармонических залов XIX века — знаменитый Concert Spirituel. Выступление в нем считалось честью для любого музыканта, и на его эстраде побывали все величайшие исполнители XVIII века. Юному виртуозу пришлось трудно, ибо в Париже он столкнулся с такими блестящими скрипачами, как П. Гавинье, И. Стамиц и с одним из лучших учеников Тартини — французом А. Паженом.

Выступив вполне успешно, Пуньяни, однако не остался во французской столице. Некоторое время он колесил по Европе, затем обосновался в Лондоне, получив место концертмейстера оркестра Итальянской оперы. Здесь окончательно созревает его мастерство исполнителя н композитора: он сочиняет первую свою оперу «Нанетта и Любино», выступает как скрипач и испытывает себя в амплуа дирижера. Но, терзаемый ностальгией, в 1770 году, получив приглашение короля Сардинии Карло Эмануэле IV, возвращается в Турин. Отныне и до самой смерти жизнь Пуньяни связана преимущественно с родным городом.

Вернувшись на родину, Пуньяни попадает в обстановку, которую красочно описывает один из современников. «При дворе царит угрюмое однообразие ежедневно повторяемых торжественных парадов и молитв, что превращает Турин в скучнейшее местопребывание для иностранцев. Король, королевская семья и весь город, по-видимому, постоянно слушают мессу. По праздникам синьор Пуньяни играет соло. Орган находится на галерее, расположенной напротив короля, и там же стоит главный из первых скрипачей. Жалование Пуньяни и других музыкантов за обслуживание королевской капеллы немногим превышает восемь гиней в год; но обязанности весьма легкие, так как они играют лишь соло, да и то лишь когда им вздумается».

Видимо, король и его окружение в музыке понимали немного, что сказывалось и в деятельности исполнителей: «Сегодня утром синьор Пуньяни играл концерт в королевской капелле, которая была по этому случаю набита битком. Талант его так хорошо известен, что говорить об игре синьора Пуньяни нет никакой надобности. Я только должен заметить, что он, по-видимому, мало старается; но это не удивительно, ибо ни его Сардинское величество, ни кто-либо из многочисленной королевской семьи в настоящее время как будто не интересуется музыкой».

Мало занятый на королевской службе, Пуньяни развернул интенсивную педагогическую деятельность и основал целую школу скрипичной игры в Турине, подобно Корелли в Риме и Тартини в Падуе. Из его школы вышли крупнейшие скрипачи конца ХVIII века — Бруни, Оливье и особенно Виотти. Пуньяни был некрасив, но очень статен. Грандиозный стиль его игры полностью соответствовал его импозантности. Не грацию и галантность, столь распространенные в ту эпоху среди многих итальянских скрипачей, а силу, могущество, грандиозность подчеркивает Файоль у Пуньяни. Но как раз этими качествами будет особенно поражать слушателей Виотти, ученик Пуньяни, игра которого оценивалась как высшее выражение классического стиля в скрипичном исполнительстве конца XVIII века. Следовательно, многое в стиле Виотти было подготовлено его учителем. Для современников Виотти был идеалом скрипичного искусства, а потому посмертная эпитафия, высказанная по поводу Пуньяни известным французским скрипачом Ж. Б. Картье, звучит как высшая похвала: «Он был учителем Виотти».

«Примечательно,— замечает Файоль,— что ученики Пуньяни были очень способными дирижерами, и этим они были обязаны дирижерскому таланту своего учителя. Когда в Туринском театре шли его оперы, он всегда ими дирижировал». Современник Пуньяни, музыкальный писатель Джованни Батиста Рангони пишет: «Он властвовал над оркестром, как генерал над солдатами. Его смычок был жезлом командира, которому каждый повиновался с величайшей точностью. Одним ударом смычка, данным вовремя, он то усиливал звучность оркестра, то замедлял, то оживлял его по своему желанию. Он указывал актерам малейшие нюансы и приводил всех к тому совершенному единству, которым одушевляется исполнение. Прозорливо подмечая в объекте главное, что каждый искусный аккомпаниатор должен себе представить, чтобы подчеркнуть и сделать заметным самое существенное в партиях, он схватывал столь мгновенно и столь живо гармонию, характер, движение и стиль композиции, что мог в тот же момент передать это ощущение душам певцов и каждому члену оркестра». Для XVIII века такое дирижерское мастерство и художественная интерпретаторская тонкость были поистине поразительными.

Музыкальная жизнь Италии текла размеренно, почти не меняясь с годами. Около пятидесяти лет прожил Тартини в Падуе, еженедельно играя в соборе св. Антония. В 1780—1781 годах Пуньяни вместе со своим учеником Виотти совершил концертное турне по Германии, закончившееся приездом в Россию. В Петербурге Пуньяни и Виотти были обласканы императорским двором. Виотти дал во дворце концерт, и Екатерина II, очарованная его игрой, «старалась всячески удержать виртуоза в Петербурге». Публичных концертов Виотти в русской столице не дал, продемонстрировав свое искусство только в салонах меценатов. Игру Пуньяни Петербург услышал в «спектаклях» французских комедиантов 11 и 14 марта 1781 года, о чем в «Санкт-Петербургских ведомостях» был размещен анонс. В номере 21 за 1781 год этой же газеты в списке отъезжающих числятся Пуньяни и Виотти, «музыканты со слугою Дефлером, живут у Синего мосту в доме его сиятельства графа Ивана Григорьевича Чернышева». Из России Пуньяни отправился в Англию. Это путешествие было последним в жизни музыканта. Все остальные годы он провел безвыездно в Турине, где и скончался 15 июня 1798 года.

По мнению критиков, музыка Гаэтано Пуньяни сочетает черты итальянского и немецкого музыкальных стилей. Творческое наследие композитора включает 8 опер, 1 ораторию, кантаты, 10 увертюр, 9 концертов для скрипки, камерно-инструментальные ансамбли — 18 сонат для скрипки с басом, 6 сонат для клавесина в сопровождении скрипки, дуэты для скрипки, многочисленные струнные трио, 6 струнных квартетов, 6 квинтетов для 2 скрипок, 2 флейт и виолончели, 12 «симфоний» (на 8 голосов — для струнного квартета, 2 гобоев и 2 валторн), вокальные сочинения. В инструментальных композициях Пуньяни отмечают красоту и живость мелодий. Оперы его шли в крупнейших театрах страны, а инструментальные произведения издавались в Лондоне, Амстердаме, Париже. Тем не менее, при жизни Пуньяни больше признавали как скрипача, чем как композитора.

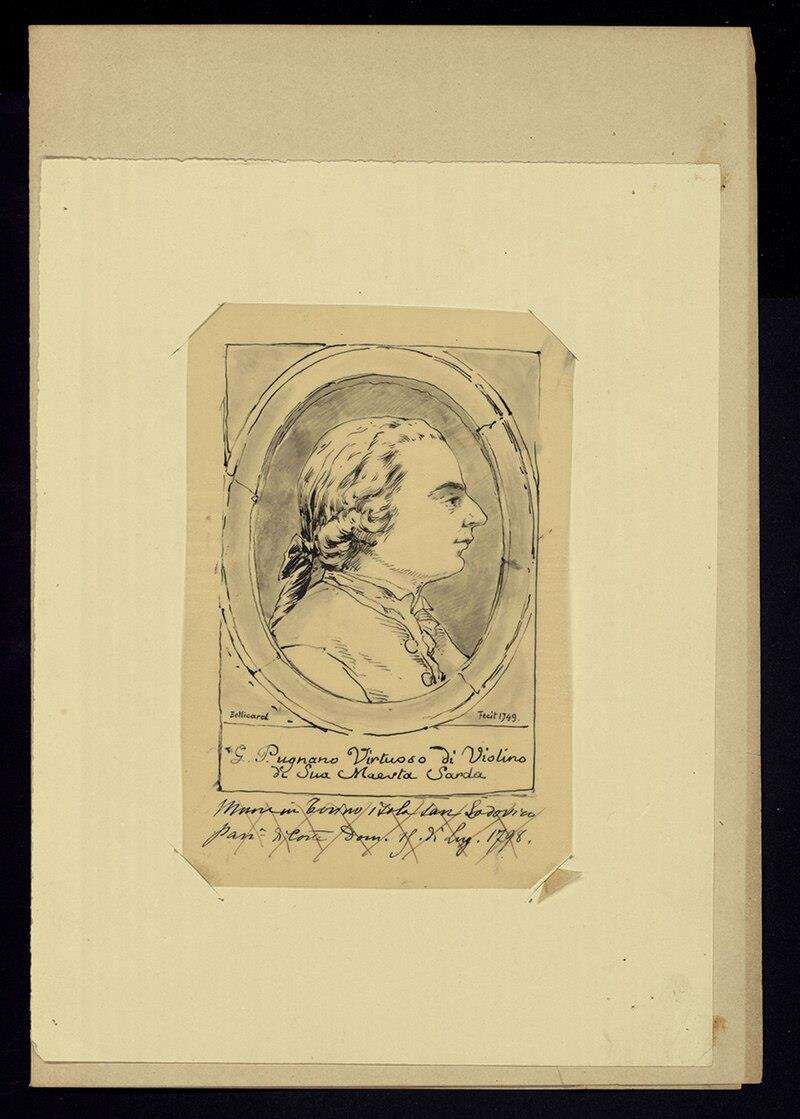

1749. Надпись по-итальянски: Пуньяни, скрипач - виртуоз при дворе Его Сардинского величества.

Пуньяни жил в то время, когда музыкальная культура Италии начинала угасать. Духовная атмосфера страны была уже не той, что некогда окружала Корелли, Локателли, Джеминиани, Тартини — непосредственных предшественников Пуньяни. Пульс бурной общественной жизни бился теперь не здесь, а в соседней Франции, куда не напрасно устремится лучший ученик Пуньяни — Виотти. Италия еще славилась именами многих великих музыкантов, но, увы, весьма значительное число их вынуждено искать применения своим силам за пределами родины. Боккерини находит приют в Испании, Виотти и Керубини — во Франции, Сарти, Кавос, Чимароза, Паизелло — в России: Италия превращается в поставщика музыкантов для других стран.

Тому были серьезные причины. К середине XVIII века страна оказалась раздробленной на ряд княжеств. «Независимые» итальянские государства по существу зависели от Австрии. Экономика переживала глубокий упадок. Некогда оживленные торговые города-республики превращались в своеобразные «музеи» с застывшей, неподвижной жизнью. Тяжелые жизненные условия приводили к крестьянским восстаниям и массовой эмиграции крестьян во Францию, Швейцарию, Австрию. Правда, иностранцы, приезжавшие в Италию, по-прежнему восхищались ее высокой культурой. Но мало кто из приезжих по-настоящему понимал, что это культура уже уходящая, консервирующая прошлые завоевания, но не прокладывающая пути в будущее. Продолжали действовать освященные вековыми традициями музыкальные учреждения — знаменитая Академия филармоников в Болонье, детские приюты-«консерватории» при храмах Венеции и Неаполя, славившиеся своими хорами и оркестрами; среди самых широких масс народа сохранилась любовь к музыке, и нередко даже в глухих деревнях можно было услышать игру превосходных музыкантов. Вместе с тем в обстановке придворной жизни музыка становилась все более и более утонченно эстетской, а в церкви — светски развлекательной. «Церковная музыка восемнадцатого века, если угодно,— светская музыка,— писала Вернон Ли,— святых и ангелов она заставляет петь, как оперных героинь и героев».

По мнению писателя Эрнста Бюкена, «благородный и величавый стиль Гаэтано Пуньяни» был последним звеном того стиля, основоположником которого являлся еще Арканджело Корелли.

Во время игры Пуньяни подчас приходил в состояние полного экстаза и совершенно переставал замечать окружающее. Однажды, исполняя концерт в многочисленном обществе, он так увлекся, что, забыв обо всем, продвинулся до середины зала и пришел в себя только тогда, когда каденция была закончена. В другой раз, сбившись с каденции, он обратился тихонько к артисту, находившемуся рядом с ним: «Друг мой, прочитай-ка молитву, чтобы я мог опомниться!»

Пуньянин отличался веселым нравом, любил шутки, и о нем ходило множество анекдотов. Однажды Пуньяни находился в обществе, где Вольтер читал стихи. Музыкант слушал с живейшим интересом. Хозяйка дома, мадам Дени, обратилась к Пуньяни с просьбой исполнить что-нибудь собравшимся гостям. Маэстро охотно согласился. Однако, начав играть, он услышал, что Вольтер продолжает громко разговаривать. Прекратив исполнение и положив скрипку в футляр, Пуньяни сказал: «Мосье Вольтер пишет очень хорошие стихи, но что касается музыки, то в ней он не смыслит ни дьявола».

Пуньяни вообще был обидчив. Один раз владелец фаянсовой фабрики в Турине, злившийся за что-то на Пуньяни, решил ему отомстить и приказал выгравировать его портрет на оборотной стороне одной из ваз. Оскорбленный артист вызвал фабриканта в полицию. Явившись туда, фабрикант внезапно вытащил из кармана носовой платок с изображением короля Пруссии Фридриха и спокойно высморкался. Затем он сказал: «Вряд ли мсье Пуньяни имеет больше прав сердиться, чем сам король Пруссии».

Лишь в конце XX — начале XXI века после почти двухсотлетнего забвения сочинения Гаэтано Пуньяни вновь приобрели популярность среди исполнителей.