Музыка между смертью и жизнью

Автор: Игорь Резников Сегодня исполнилось 85 лет со дня мировой премьеры Шестой симфонии Дмитрия Шостаковича. Произведения гениального, но одновременно и одного из самых загадочных, парадоксальных творений композитора; сочинения, смысл которого до конца не разгадан до сих пор.

Сегодня исполнилось 85 лет со дня мировой премьеры Шестой симфонии Дмитрия Шостаковича. Произведения гениального, но одновременно и одного из самых загадочных, парадоксальных творений композитора; сочинения, смысл которого до конца не разгадан до сих пор.

После того, как в партитуре впервые исполненной 21 ноября 1937 года Пятой симфонии отразился «вынужденный компромисс» Дмитрия Шостаковича с партийной бюрократией, композитор на год замолчал. Осенью 1939 года из–под его пера вышла Шестая симфония. Буквально со дня ее премьеры обстановка накалилась. Начались дискуссии, в которых эмоции били через край, в критике в адрес Дмитрия Дмитриевича разразилась буря негодования. Основным упреком был: «как мог композитор после Пятой симфонии не оправдать заслуженных ожиданий публики и создать хотя бы нечто достойное ее уровня, если не превзойти? Ведь доказал же он своей Пятой, что внял критике, что может писать «правильную музыку». Его новая трехчастная симфония – сплошное разочарование, это «туловище без головы», нечто шизофреническое».

Предметом обвинений стала, конечно, совершенно нестандартная форма симфонии. За очень развернутой, исключительно медленной первой частью следуют две быстрые части – равные вместе по продолжительности одной первой, - возмутительно провокационные, развязный характер которых словно ударяет в лицо мрачному характеру 1-й части. Критиковали отсутствие всеобъемлющей «идеи», например по популярной схеме «от мрака к свету», и считали, что отсутствует героико-оптимистический настрой.

Шостакович вместо этого сыграл «юродивого», который в обличье шута говорит то, что нужно сказать, даже в лицо царям.

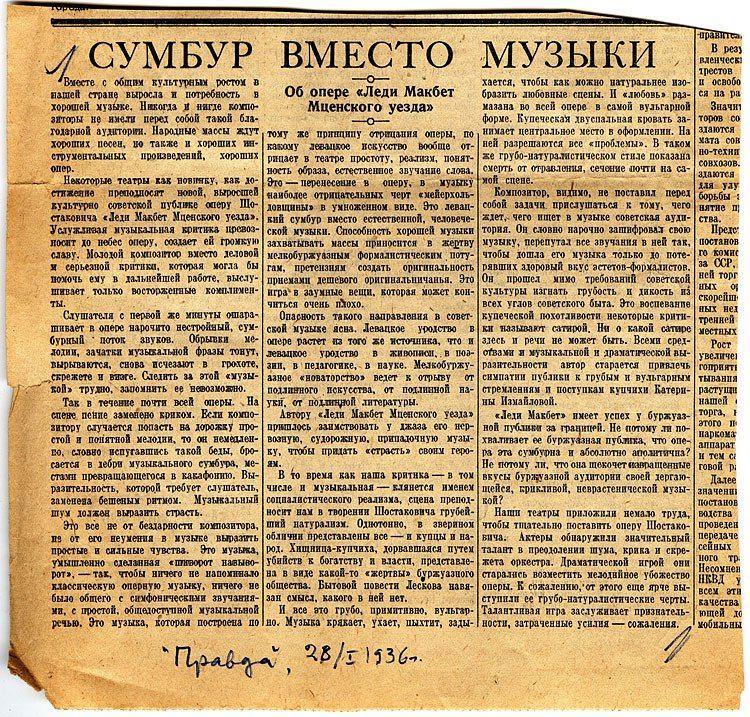

Что это значит, становится ясно, если мы вспомним о ситуации, в которой оказался композитор в то время. В январе 1936 года в редакционной статье «Правды» «Сумбур вместо музыки» его официально заклеймили за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и обвинили в следовании западному декадансу и формалистических взглядах.  Рана, нанесенная статьей, не заживала. Это привело к внутренней эмиграции композитора и – внешнему – вынужденному примирению, к появлению неоднозначной музыки под давлением партийных властей. После того шельмования, которому подверглась в прессе опера, да и вся творческая направленность композитора, он боялся вновь браться за театральный жанр. Появлялись разные предложения, ему показывали либретто, но Шостакович неизменно отказывался. Он дал себе зарок не писать оперы, пока «Леди Макбет» не будет снова поставлена на сцене (это произошло лишь через шестнадцать лет, в 1962 году). Поэтому только инструментальные жанры оставались для него доступными. Хотя внимательное ухо услышало уже в Пятой симфонии мнимое «ликование побежденного», а не подлинный оптимизм.

Рана, нанесенная статьей, не заживала. Это привело к внутренней эмиграции композитора и – внешнему – вынужденному примирению, к появлению неоднозначной музыки под давлением партийных властей. После того шельмования, которому подверглась в прессе опера, да и вся творческая направленность композитора, он боялся вновь браться за театральный жанр. Появлялись разные предложения, ему показывали либретто, но Шостакович неизменно отказывался. Он дал себе зарок не писать оперы, пока «Леди Макбет» не будет снова поставлена на сцене (это произошло лишь через шестнадцать лет, в 1962 году). Поэтому только инструментальные жанры оставались для него доступными. Хотя внимательное ухо услышало уже в Пятой симфонии мнимое «ликование побежденного», а не подлинный оптимизм.

Дмитрий Дмитриевич тщательно разработал такую диалектику выражения «разрушенного оптимизма» именно в Шестой. Он резко противопоставил совершенно контрастные части, хотя и подчиненные принципу ускорения темпа : Ларго, Аллегро и Престо. Композитор идет от пафоса позднеромантической симфонии – в первую очередь приходит на ум Малер - к «ехидным финтам» Стравинского (Адорно) и затем, к «низкому жанру» в конце финала, совершая поворот на 180 градусов.

Композитор Мариан Коваль, а за ним и другие, высказывали точку зрения, что Шостакович в симфонии подтвердил свой «оптимистический» талант (который он, безусловно, продемонстрировал в многочисленных фильмах). Схожее мнение высказывается вплоть до сегодняшнего дня. Шестую пытаются «расшифровать» таким образом, что жизнь многообразна в своих проявлениях, печаль и радость в ней шагают рядом. Это заставляет предположить, что авторы подобных мнений не только не учитывали условия, в каких создавалась Шестая симфония, но и саму музыку слушали не слишком внимательно. Именно характер общей концепции Шестой – характер двуликого Януса - и отвергает такие мнения.

Позже Шостакович сказал: «Многие, вероятно, считали, что я ожил после Пятой. Нет, только в Седьмой я снова начал жить». Вероятно, это означает, что Шестая – сочинение между смертью и жизнью. Ведь симфония была написана в самый ужасный период жизни композитора: «В тот период я был близок к самоубийству. Опасность маячила передо мной. Я не видел выхода. Мною полностью овладел страх. Я не был хозяином своей жизни. Мое прошлое было зачеркнуто. Моя работа, мои способности– все это никому не нужно». Конечно, Шостакович не погнушался сделать самого себя объектом своей музыки. Он предпочитал смотреть в музыкальное зеркало времени, и это казалось ему несущим больше правды, чем официально предписанный, дутый пафос.

Саркастическому веселью двух быстрых частей предшествует задумчивое, статичное Ларго. Это — горестное, а временами и трагическое мироощущение личности, оказавшейся в немыслимых обстоятельствах. Разве то, что происходило вокруг, не давало основания для подобных чувств? Личное горе каждого соединялось со многими личными трагедиями, превращаясь в трагическую судьбу народа.

Время в Ларго становится мучительно медленным кошмаром. Даже темы вертятся по кругу, не обретая окончательной мелодической формы. Первая тема, например, похожа на калейдоскоп. Три ее мотива постоянно видоизменяются и комбинируются по-разному, как будто в самой теме нет никакого единства. Это музыка из ниоткуда, наполненная молчаливой грустью, которая не осмеливается что-то сказать о себе. Периодически возникающие речитативные пассажи духовых звучат как «глас вопиющего в пустыне». Слышатся отзвуки траурного марша... Тяжелый свинцовый колорит не уходит до конца части, хотя музыка продолжает пытаться вырваться наружу. Размышления о возможности бегства из этого порочного круга ни к чему не приводят: никто не знает ни истины, ни окончательной цели; ответ на вечный вопрос – по-прежнему далек.

В гротескном, призрачном скерцо есть что-то, напоминающее «Сон в летнюю ночь», но иного рода, чем у Шекспира: в бездумном кружение масок, а не живых образов, за спиной крадется страх. Небывало разнообразные оркестровые краски, сверкающие, как у Стравинского, не выставляют себя напоказ, а пытаются скрыться от глаз. Танцевальный характер, выраженный вначале остроумно и живо, в конце нарастает до пароксизма, который заканчивается своеобразным «сальто-мортале»: съемочная камера внезапно отъезжает.

Динамика скерцо еще более увеличивается в галопе финала, который, если его воспринимать поверхностно, излучает какую-то чрезмерную радость существования. Здесь все перемешано: и гайдно-моцартовско-россиниевские классические музыкальные темы, и современные интонации массовых бодро-оптимистичных песен, и эстрадно-танцевальные ритмы.

На самом деле это злой бурлеск, парадоксальное «сверхусилие», которое ни к чему не ведет, кроме ложной цели безумия коды, в котором инструменты практически разбиваются. Это, конечно, не апофеоз безбрежного счастья. Это тот безудержный, официальный оптимизм, который бежит впереди мысли, если вообще оставляет время на раздумье, на чувство, на проявление личности. Это тот энтузиазм, с которым «выполняют и перевыполняют», та радость, с которой клеймят позором «врагов народа» и «композиторов – формалистов», то массовое ликование, с которым на демонстрациях славят вождей. Музыка, нарочитая в своем утрированном веселье, постепенно приобретает грозные черты, переходит в разгул сил — вне- и античеловеческих.

Шестая симфония Дмитрия Шостаковича была впервые исполнена 5 ноября 1939 года в Большом зале Ленинградской филармонии прославленным филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского.