Немного из истории уменьшительности (диминутива/деминутива)

Автор: Задумчивый ПёсВ научных работах и статьях различной направленности чаще встречается термин "диминутив", его русский аналог можно найти в словаре Ахмановой О. С., обозначенный "уменьшительностью". Его определение — "обобщённое значение малого объёма, размера и т. п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов и сопровождающееся различными эмоциональными окрасками — ласкательности, уничижительности и т. п."

Шейдаева С. Г. в диссертации "Категория субъективной оценки в русском языке" возводит явление "ласкательности" к Александрийской грамматической школе. В "Грамматическом искусстве" Дионисия Фракийца среди семи видов производных имён называется "ласкательное", о котором сообщается следующее:

Ласкательное — выражающее безотносительно уменьшение первичного имени, например человечек, камешек, мальчонка

Умалительный и уничижительный оттенок в области славянского субъективно-оценочного словообразования впервые отметит Мелетий Смотрицкий в "Грамматике" 1618-1619 гг.

Подробнее об изучении явления, что именно интересовало учёных, в том числе вопрос-дилемма "слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом и без него — это одно или два слова" можно прочитать в статье Лысаковой И. П., Комцян К. Б. "Из истории категории диминутивности в русском языке".

Что ещё говорят об уменьшительности? Что это фольклорно-разговорное явление; что во времена М. В. Ломоносова могло употребляться в произведениях низкого штиля (комедии, письма, песни, басни); что сегодня для некоторых это показатель инфантилизма; есть вероятность что указывает на особые взаимоотношения между людьми (среди близких или "своих" меньше возможностей получить критику за использование).

На портале Грамота ру есть статья "Диминутивы помогают ребенку усваивать язык", из которой можно узнать, что в языке есть особые механизмы, которые помогают ребёнку "в кратчайшие сроки освоить сложную систему языковых закономерностей", например, определять границу слов. Или легче разобраться с родом уменьшительных слов, а не из чего они образованы: "мышку" понять легче, чем "мышь", а "вермишельку", чем "вермишель".

Существует особый "язык нянь" (сравнительно небольшой репертуар слов, отработанный и отшлифованный предшествующими поколениями и предназначенный для общения с ребёнком) и в русском языке количество диминутивов может составлять до 80%.

Хотелось бы обратить внимание на статью Миньковой Н. В. "Диминутивы как речевая неудача", которая называет следующие причины отрицательного отношения носителей русского языка к уменьшительно-ласкательным суффиксам:

— воспринимается вторжением в личное пространство;

— воспринимается "мимишным" новоязом (особенно это существенно и остро для тех, кто видит в современности инфантилизацию общества);

— воспринимается панибратским, уничижительным отношением к действительности;

— воспринимается просторечием;

— полуцитата с изменением места слов: у сердито-агрессивного человека отрицательное отношение к диминутивам может быть реакцией на эмоциональный диссонанс с собеседником, который пребывает в спокойном, умиротворенном состоянии и проявляет своё доброжелательное отношение к окружающим в диминутивной форме речи;

— воспринимается нарушением социально-ролевого статуса участников общения.

Приглянулась фраза:

... на сегодняшний день диминутивные формы продолжают сохранять свои позиции в русском языке, оставаясь ярким и востребованным средством коммуникации по-русски.

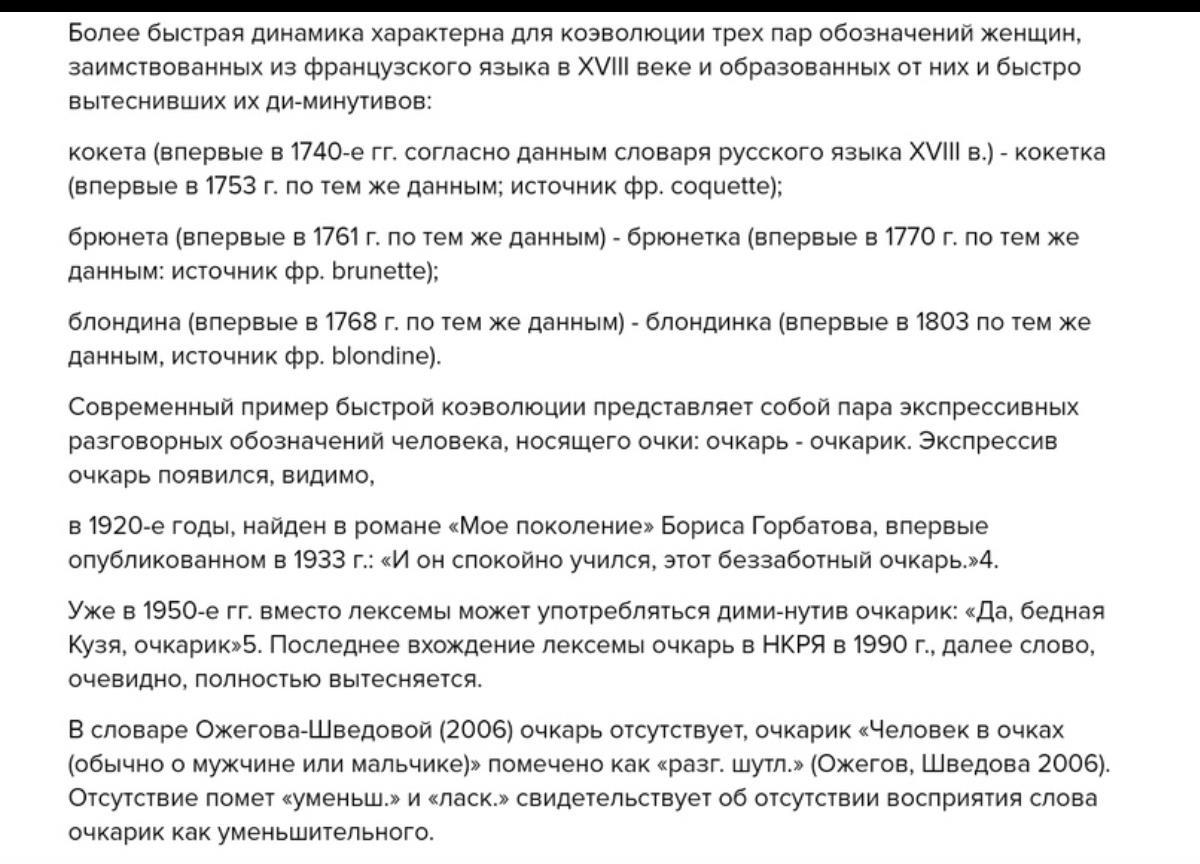

И скриншот из статьи Фуфаевой И. В. "Тенденции в замене русских номинаций лиц диминутивами" про кокетку, блондинку, брюнетку и очкарика: