Русско-японская война.

Автор: НиксерВозможно тоже будет серия статей, начну с итогов о которых не любят говорить в связи с этой войной.

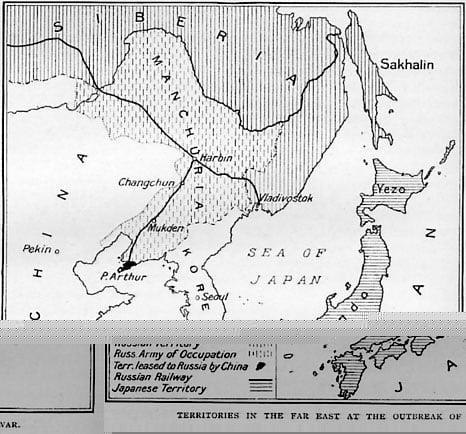

Русская Манчжурия до войны.

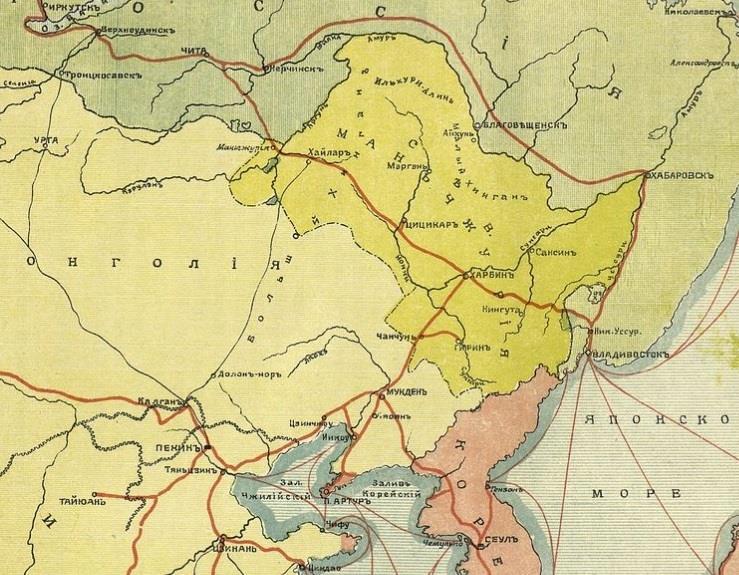

А это русская Манчжурия после войны. Не шибком то и большие изменения.

А это русская Манчжурия после войны. Не шибком то и большие изменения.

Но кроме Южной Манчжурии Россия потеряла Южный Сахалин, хотя это скорее фактор случайности. Японцам он по сути был и не нужен. Японцы неоднократно выступали с мирными предложениями во время войны до захвата Сахалина.

Июле 1904 года. Россией потерян город-порт Дальний с верфями и железнодорожной станцией. Порт-Артур заблокирован, отражена попытка снять блокаду. Что делают японцы? Просят Британию выступить посредником для заключения мира с Россией.

Январь 1905-го. Стессель подписывает капитуляцию Порт-Артура. Чем отвечают на это японцы? Дипломаты ищут посредников для заключения мира.

Март 1905-го. Русские проигрывают битву при Мукдене. В следующем месяце Япония просит Францию помирить ее с Россией. Параллельно японцы «обрабатывают» симпатизирующего им президента США Рузвельта.

Японское вторжение на Сахалин - это последняя крупная операция русско-японской войны, проводившаяся в июле 1905 года. Совершалась в преддверии мирных переговоров для занятия на них Японией более выгодных позиций.

Как проходили переговоры по поводу Сахалина в Портсмуте.

Витте отказался и от уступки Сахалина. Японское правительство стало перед вопросом, продолжать ли войну ради захвата этого острова. Кабинет и Совет генро собрались на совместное заседание. Оно длилось целый день и всю ночь. Было решено, что Япония так истощена, что больше воевать не может. В присутствии императора было вынесено решение отказаться от Сахалина. Это произошло 27 августа 1905 г.

Между тем за несколько дней до этого, стремясь скорее покончить с войной, Рузвельт послал царю телеграмму, в которой советовал уступить Сахалин Японии. 23 августа царь принял американского посланника и заявил ему, что в крайнем случае согласен отдать южную половину острова. Царь готов был на любой мир, лишь бы развязать себе руки для подавления надвинувшейся революции.

Случайно заявление царя стало известно японцам. Они узнали о нём тотчас же по окончании упомянутого заседания 27 августа. Японское правительство изменило своё решение. Правда, морской министр заявил, что если информация о согласии царя не верна, передавшему её чиновнику придётся произвести себе харакири. Однако, сокрушался министр, это не вернёт Японии возможности заключить столь необходимый мир. Главе японской делегации в Портсмут была послана инструкция требовать южной части Сахалина. Витте уступил, следуя велению царя: японцы получили часть острова к югу от 50-й параллели северной широты. Этот эпизод свидетельствует, до какой степени Япония была истощена войной.

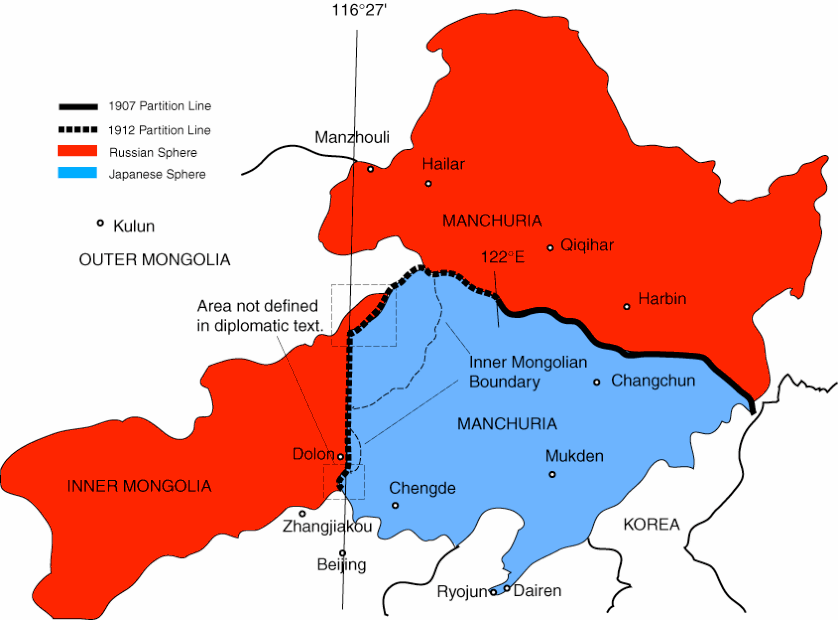

Договор в Портсмуте не был окончательным, обещанную по нему рыбную конвенцию заключили только в 1907 году. Тогда же тайно подели Китай и договорились вместе противодействовать американцам.

4 июля 1910 г. было подписано новое русско-японское соглашение, шедшее ещё дальше договора от 30 июля 1907 г.

«Обе высокие договаривающиеся стороны обязуются взаимно не нарушать специальных интересов каждой из них в вышеуказанных сферах. Они признают, следовательно, за каждой из них право свободно принимать в её сфере все необходимые меры ограждения и защиты этих интересов».

Это последнее положение, по существу, представляло обоюдное признание права почти неограниченного вмешательства России и Японии в манчжурские дела в пределах соответствующих сфер влияния. В том же 1910 г. Япония формально аннексировала Корею.

В России тоже раздавались требования аннексировать свою часть Манчжурии, но против такой затеи выступил министр финансов. Генерал Мартынов объяснял такую заботу о целостности Китая просто: "В Китайской области Маньчжурии на русские казенные деньги устроено настоящее железнодорожное Эльдорадо. Нет ничего удивительного, что заинтересованные лица стараются всеми доступными средствами продлить столь приятное для них положение, и потому ни один китайский мандарин не защищает суверенитет Китая в Маньчжурии, как это делают господа Венцель, Хорват и Коковцов."

Хотя скорее всего царь Николай II не сильно то и жаждал приращения территориями. Через год в Китае произойдет буржуазно-демократическая революция и Япония будет склонять Россию к совместной интервенции, но в отличие от Николая I, последний самодержавец был не склонен к подобным авантюрам. Так же в начале царствования он отказался от подготовленной операции Александром III по захвату турецких проливов. Да и с началом ПМВ 10 августа 1914 года Россия заверила союзников, что готова гарантировать независимость Турции при условии её нейтралитета и не покушаться на проливы даже в случае победы. Не стремился царь получить проливы ценой войны. Аналогично было и с Китаем. В 1903 году Николай II отверг все предложения по аннексии северной Манчжурии. А по отношению к Японии неоднократно заявлял, что войны не желает.

От того интересно рассмотреть вопрос, от чего же тогда эта война случилась, коли царь её не желал.

С одной стороны в России шла подготовка к войне с Японией, правда планы саботировались в меж ведомственной грызне и прежде всего стараниями Витте, который считал, что для империи ЖД и коммерческий флот куда важнее, чем крепости и броненосцы. Всеми силами он урезал финансирование армии и флота, зато производство стали в стране увеличилось почти в пять раз, и количество заводских рабочих более, чем в два раза. По мнению министра финансов России война с Японией совершенно не нужна. И в этом его многие поддерживали, как военный министр Куропаткин, морской министр Авелан, министр иностранных дел Ламздорф и другие.

Япония тоже готовилась, но здесь надо понимать, что война с Россией не была предопределенной, имелась и своя партия мира. Да и стоить напомнить, что только 30 января 1902 г. Англия и Япония подписали союзный договор (считай за год до войны). Второй момент кредиты, Шифф подбил американцев дать кредиты Японии после страшного по тем меркам Кишинёвского погрома в апреле 1903 года после которого всех трупов обнаружено 42, из них 38 евреев. По этому поводу власти арестовали свыше 800 погромщиков, около 300 из них были преданы суду. Но главное Кишинёвский погром получил большой общественный резонанс в России, Европе и Америке начала XX века. Был организован Комитет по оказанию помощи пострадавшим от погрома, в который поступило около одного миллиона рублей из городов России и всего мира. После погрома американский банкир и еврейский общественный деятель Якоб Шифф предпринял практические шаги, направленные против российских властей, угнетающих своих подданных-евреев. Он написал президенту Т. Рузвельту несколько писем, в которых просил его выступить в Конгрессе США и по дипломатическим каналам в защиту евреев в России, способствовал размещению в Соединённых Штатах японских государственных займов.

И даже после этих событий Япония колебалась до последнего момента, хорошо осознавая во сколько обойдется такая военная компания и не прочь были как-то договориться с Россией.

Поскольку мирное разрешение кризиса вполне соответствовало планам царя, Николай охотно принял предложение. А дальше сработал фактор личности в истории, вместо того, чтобы назначить ответственного за ведение переговоров и передать ему соответствующие полномочия, царь, по своему обыкновению, «размазал» ответственность сразу среди нескольких ведомств и сановников. При этом одни находились в Санкт-Петербурге, другие путешествовали вместе с царским двором по Европе, а третьи постоянно пребывали в Порт-Артуре. Но это бы еще полбеды! С удалением из числа основных переговорщиков Витте, русские участники переговоров оказались попросту не способны договориться между собой. Каждое из ведомств имело собственный взгляд на цели и задачи переговоров, и никто даже не пытался выработать консолидированную позицию.

К примеру, в «окончательный» вариант проекта соглашения, подготовленный министерством иностранных дел, наместник мог внести изменения, менявшие смысл некоторых статей на противоположный. После этого проект из Порт-Артура отправлялся обратно в Петербург, где его вновь начинали править. Стоит ли удивляться, что первого ответа русской стороны на свои предложения японцам пришлось ждать… 52 дня!

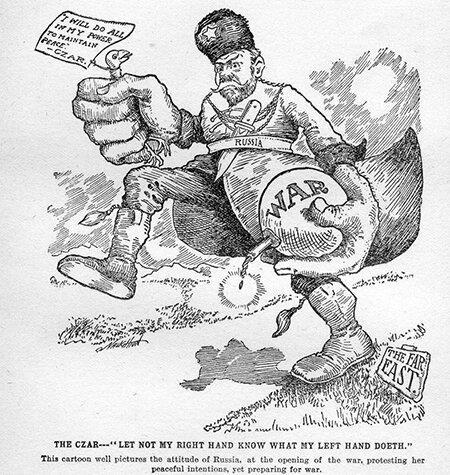

Карикатура из американской прессы 1904 г. - левая рука царя не знает, что делает правая.

Переговоры по решению Николая II вёл в Токио посланник Розен. Японские предложения и ответы он посылал в Петербург, а также в Порт-Артур наместнику Алексееву. В столице в суть дела посвящались министр иностранных дел Ламздорф, военный министр Куропаткин, морской министр Авелан, адмирал Абаза, руководивший канцелярией Особого комитета Дальнего Востока (а по совместительству – представлявший интересы безобразовцев), и, разумеется, сам царь. По готовности проекта договора он отправлялся на согласование Алексееву, и лишь затем в столице утверждалась окончательная формулировка для Розена.

По этой причине переговоры откровенно буксовали. Правая рука не знала, что делает левая и хуже того отдельные министры самостоятельно вели переговоры и даже совершали провокационные действия. Когда Николай II узнал, что Алексеев (представитель ястребов) всерьез готовится атаковать японскую армию в случае её высадки на корейском берегу, и даже отдал распоряжение готовить тихоокеанскую эскадру к покраске в боевой цвет, наместнику была отправлена срочная телеграмма. Из нее следовало, что, по мнению императора, проникновение Японии в южную и центральную части Кореи только ослабит агрессора, а не явится поводом к началу войны: «в этом случае нам следует… избегать всего, что могло бы вызвать столкновение». На попытки возражать, и предложение даже объявить Японии войну, Алексеев получил от царя резкую отповедь, составленную в самых жестких выражениях: «не желаю», «не допущу войны». На всякий случай Николай лишил наместника права объявлять мобилизацию на Дальнем Востоке, и передал часть его функций Министерству иностранных дел. После этого Алексеев стал вести себя гораздо осторожнее.

Царь предлагал японцам разменять Манчжурию на Корею, да и ту не всю, хотел сохранить демилитаризованную зону на которой находилась лесная концессия на реке Ялу. При это упустил из виду, что Япония действует не в одиночку, и что ее британского партнера не может устроить монопольное положение России в Маньчжурии.

Лишь в декабре (чуть больше месяца до войны!) русское внешнеполитическое ведомство догадалось, наконец, начать прямые контакты со старшим партнером Токио – Лондоном. Посол Бенкендорф встретился с министром иностранных дел Великобритании Хардингом, и сразу же стали ясны причины неуступчивости японцев: англичане недвусмысленно требовали открытия Маньчжурии для иностранного капитала. Министр иностранных дел России Ламздорф, сопровождавший в зарубежной поездке монарха, настоятельно советовал Николаю пойти навстречу британским требованиям.

В это время Витте и Куропаткин во избежание войны предлагали уступит южную Манчжурию. Так Витте рвался продать Южно-Маньчжурскую железную дорогу за 250 млн. руб. Партия мира в России была достаточно сильна.

Русский ответ от 6 января 1904 года по сути был частичной капитуляцией перед дипломатическим давлением Англии. Было предложено, что Россия в Маньчжурии "не будет чинить препятствий Японии и другим державам" в пользовании трактатными правами, но не дала ответа на счет вывода войск из Манчжурии. Царь как всегда колебался, не имея четкой программы на счет Манчжурии. Хотя явно был настроен против войны, тогда скажет, что даже десант японцев в Корее «не будет вызовом России. О нападении на Порт-Артур или Владивосток и речи быть не может. Войны с Японией не будет уже потому, что я её не желаю».

Японцы отказывались устанавливать нейтральную зону в Корее, помимо «трактатных прав», требовали признания «неприкосновенности Китая и Маньчжурии», Россия должна была вывести войска из Китая которые к тому моменту там находились незаконно. По сути японцы требовали, что бы русские выполняли свои ранее данные обещания по Кореи и Манчжурии.

Собравшееся в последний раз для выработки российского ответа Особое совещание (28 января 1904 г по н.ст.) далеко не единодушно, но большинством голосов склонилось к тому, чтобы пойти на уступки. Хотя все участники кроме министра иностранных дел бы против отказа от нейтральной полосы в Корее. Царь поначалу занял промежуточную позицию, предложив сделать статью о нейтральной зоне тайной. Но в итоге отказался и от того варианта, в окончательном варианте русских предложений не было статей о нейтральной зоне. Россия полностью сдавала Корею, концессия на реке Ялу к тому моменту продемонстрировала свою убыточность и полную бесполезность.

Так же Россия сдала все позиции и по английским требованиям, но слишком сильно промедлила.

Когда 3 февраля японцы передали в Лондон содержание последних русских предложений, Форин Офис пришел в полный восторг – ведь русские уступили по всем пунктам. Однако "партия войны" в Токио уже не собиралась идти на компромисс. Телеграмма Розену от 3 февраля была задержана на японском телеграфе в Нагасаки и доставлена послу в Токио только 7 февраля — после разрыва.

5 февраля Комура телеграфировал Курино «прекратить настоящие бессодержательные переговоры», «ввиду промедлений, остающихся большей частью необъяснимыми» и прервать дипломатические сношения с царским правительством. Постоянно получая информацию о хаосе, царящем в русских верхах, руководство Страны восходящего солнца окончательно утратило веру в возможность договориться мирным путем. В Россию были отправлены ноты о разрыве дип. отношений.

Алексеев в это время заявил: «Это, вероятно, у них фортель какой-нибудь, чтобы вырвать у нас ещё некоторые уступки». "Япония никогда не решится начать войну наступательную, без союзников, без денег и зимой".

Морской министр Авелан, «для того, чтобы драться, надо быть двоим… Мы ни в коем случае не доведём дела до разрыва».

Россию подвело, что принимающие решения не понимали серьёзность положения, это же потом подведет и в июле 1914 года. В Петербурге по-прежнему думали, что японцы, максимум, займут Корею, которую и так японцам уже пообещали. Николай II телеграфировал Алексееву, что высадка японцев южнее 38 параллели не должна расцениваться, как начало военных действий. И лишь 6 февраля (за три дня до войны) Николай II в первый раз выразил серьёзную тревогу по поводу возможной войны с Японией.

За несколько дней до нападения японцев русская эскадра в полном составе под командованием вице-адмирала Старка вышла из Порт-Артура в море и примерно сутки занималась различными манёврами, причем наместник запретил приводить ее в боевую готовность. 4 февраля о морских манёврах узнали в Японии. Эти действия в Токио использовали как Casus Belli - повод для объявления войны.