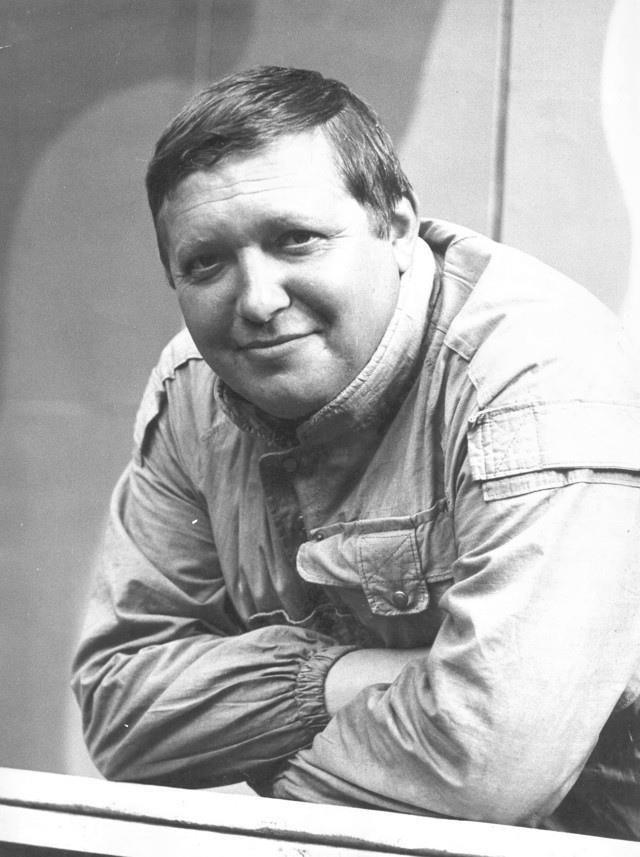

Слово Мастеру: Михаил Успенский (29 ноября 1950 — 13 декабря 2014)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Михаил Глебович Успенский

Я родился в 1950 году в Барнауле, столице Алтайского края. С тех пор жил в основном в Сибири — в Томске, в Красноярске. Закончил Иркутский государственный университет, отделение журналистики. Работал в многотиражных газетах (например, в многотиражке алюминиевого завода), на краевом телевидении, в приложении к краевой газете — в общем, на тех должностях, где не требовалась партийность. А продвинуться выше беспартийный журналист не мог принципиально...

Всё закладывается в детстве. Однажды у нас в детсаду все дети отравились, некоторые со смертельным исходом... Бабушка у меня — дочь алтайского крестьянина, крепкого, из саратовских железнодорожных мастеровых столыпинского призыва. Она закончила реальное училище, блестящая память, все стихи из «Чтеца-декламатора» знала наизусть, а от неё выучил и я. И она твёрдо сказала: «Миша больше в садик не пойдёт». Естественно, когда появилась возможность перейти на литературные заработки, я испытал примерно такое же облегчение. Всё, Миша больше в ваш садик не ходок.

Один мой дед — поляк, так что я в оригинале прочёл в семидесятые всего Лема, это, конечно, сильный культурный шок. Я очень сильно увлекался Борхесом... Маркес, естественно.

Читал я практически всё, понимая и не понимая. Какая бы книжка мне ни попадалась, кроме технических справочников, я её старался заглотить.

О настоящих книгах

«Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. С этим произведением меня познакомила Лидия Андреевна Азьмуко — она преподавала на факультете зарубежную литературу. Я настолько сильно был впечатлён этой книжкой, что даже посвятил ей свою — «Белый хрен в конопляном поле» называется. А «Дон Кихота», кстати, я так до конца и не дочитал. Ведь настоящие книги хватают за душу с первых строк. Так, например, в 1968 году я впервые открыл «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса — и замер от восхищения. Только послушайте, как это звучит: «Пройдёт много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далёкий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд». Таких книг немного, но они, к счастью, есть.

Да я вообще реализм недолюбливаю, будь он социалистический, будь он критический. А миф не подводит. В конечном счёте, всё к нему и сведётся, что бы ты ни выдумывал. «Иван Петрович умер» — и этим всё сказано.

О писательстве

Как только я начал читать, тут же стал и писать. Сочинял всякие истории про космонавтов.

Мне никогда не составляло труда написать что-то в стиле вагантовской баллады или рубаи. Этому нигде не учат. Даже в литературном институте. Но сейчас молодые писатели сами мало что читают и, соответственно, ни у кого ничему научиться не могут. Поэтому, наверное, и читать особо нечего. По крайней мере, я молодых не читаю.

По-другому в литературе не бывает: чтобы появился гений, должно уйти в безвестность десять тысяч графоманов, средних поэтов и даже, к сожалению, очень хороших.

О творческом процессе

Самое интересное для меня — искать связь между сюжетами, явлениями и находить её.

Сперва я долго читаю. Я, вообще, почти ничего больше не делаю. Потом я в какой-то особо чувствительный момент кладу книгу на живот и размышляю. Потом сижу у компьютера, пялясь в него и вредно облучаясь. Потом чувствую, что всё придумано, и начинаю писать. Что я при этом испытываю, не всегда понятно: можно токаря спросить, под каким углом он затачивает свой резец, но что чувствует при этом, он сам не знает. Вероятно, кайф. На чисто физическом уровне это выражается в том, что я мрачно подпрыгиваю на кресле.

Роман под названием «Белый хрен в конопляном поле» занял у меня два года, а чистого времени — месяца три, не больше. Я человек старомодный, за качество борюсь...

Норм нет никаких: пишу, пока пишется. Медленно, конечно, пишется, понимаю. От силы одна книга в два года — очень мало в наше время. Но лучше, когда твою книгу ждут, чем реакция «задолбал уже». У меня к многописанию инстинктивное недоверие. Быстро писать, мне кажется, просто вредно. От русского языка и так почти ничего уже не осталось.

Заканчивать книгу ужасно — не знаешь, как начать новую. Кто-то говорил: не может быть, чтобы автор разучился писать. Может. Это такая тонкая материя... «Это не Шолохов написал книги», — говорят, потому что он потом ничего не писал. Но в том, что «Донские рассказы» и «Тихий Дон» написаны одной рукой, никакого сомнения. А что как отрезало у него — это бывает, вполне.

О Жихаре

Первоначальная идея была что-то вроде русской «Алисы», условное фольклорное пространство, в котором действуют ожившие идиомы. Ну например: князь образуется из грязи. Среди вятичей, кривичей, гораздых лечить скотину ветврачей, весёлых бонвиван и рудознатцев-колчедан живёт племя многоборцев, им никто не княжит, многоборцам это надоело, они все дружно плюнули на землю, замесили грязь, она вскипела, и в ней зашевелился князь, который тут же стал их строить. Я как-то раз, без всякой даже мысли о публикации, просто сел сочинять такую историю — и понеслось. Жихарь — это вообще-то я, если скромно.

Образ жизни автора

У меня кабинет, полки по трём стенам — мне больше ничего не надо. Внизу, под окном, роща — можно выйти погулять. Я не любитель походов, путешествий. Если бы была возможность — сидел бы на месте. Почему я выдумываю все эти приключения? Потому что домосед. Тот, кто везде ездит, всё видит, — написать не сможет. Ещё Ян Парандовский в своей «Алхимии слова» заметил: то, о чём рассказывается в произведении, обычно полностью противоречит образу жизни его автора.

О литературе

Массовая литература является порождением общества, но не вся же литература массовая. Общество само по себе, литература сама по себе. Они сходятся и расходятся время от времени. Скажем, литература Средневековья вообще с народом ничего общего не имела, настолько узок был круг читателей, просто ничтожен. Перед революцией какими были тиражи лучших поэтов Серебряного века — Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама? Двести-триста экземпляров. Это сейчас большими тиражами выходят поэтические книги. Самое главное — литература никому ничего не должна.

О культуре

Культура — это ограничение, система запретов; растение выращивается — сорняки удаляются.

О советах начинающим авторам

А чего им советовать? Если я скажу: «Брось писать, дорогой, не твоё это дело», а издатель будет упорно его печатать, то к чему и советы? Нынешние молодые, как говорится, с ходу «службу понимают», и вот эта гибкость их мне совсем не нравится. Равно как и невежество, коего нынче никто не стыдится. Да и мало кто замечает... Пишут о Древней Руси, но не знают, что «боярский сын» не одно и то же, что «сын боярина», а «дьяк» и «дьякон» — два совершенно разных человека, занятых совершенно разными делами. И вообще я люблю учиться, а не учить.

***

***