Блеск и нищета американской космонавтики

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковОдин из живучих (пост)советских мифов — СССР сподвигший всех осваивать космос запуском Спутника. Это не то чтобы правда, но полуправда. Но для начала попробуем представить что в космос правда засобирались только вслед за СССР. Теперь смотрим список запусков за 1957 и 1958 года и ужасаемся/впечатляемся крутизне американской инженерной школы. Первая попытка запустить американский спутник была спустя 2 месяца после Первого Спутника. Первый удачный американский запуск — спустя 5 месяцев после ПС-1. Всего за 1958 год в США было 7 только успешных запуска, плюс куча взрывов. И это спустя год с небольшим после того как США якобы начали свою космическую программу.

Разумеется, американские инженеры были круты, но не на столько. Подготовка к запуску спутника началась не позднее 1955 года, когда об этом было заявлено в рамках подготовки к международному геофизическому году. Реально даже в 1954 когда предложение о запуске спутников было сделано учеными, но еще не утверждено государствами.

Эмблема МГГ как бы намекает

Шоком стало не то что СССР запустил спутник, а то что он успел первым. Дело в том что пока в СССР существовала только одна программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 и до кучи выведения спутника, в США было аж три ракетно-космических программы: Армии, ВВС и Флота. У первой была баллистическая ракета малой дальности «Редстоун» и Вернер фон Браун, у второй — проект межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас», у третьей — проект первой в мире гражданской ракеты космического назначения «Авангард». Эйзенхауэр выбрал флотский проект из политических соображений — хотел продемонстрировать мирный характер американской космической программы.

Зачем морскому флоту вообще понадобились спутники? Метеорология. Собственно «Авангард» был собран на базе геофизических ракет финансируемых тем же флотом. Самые первые спутники собирали информацию о "погоде" в космосе - измеряли радиационный фон и считали микрометеориты, ну так это важная информация для строительства прочих космических аппаратов.

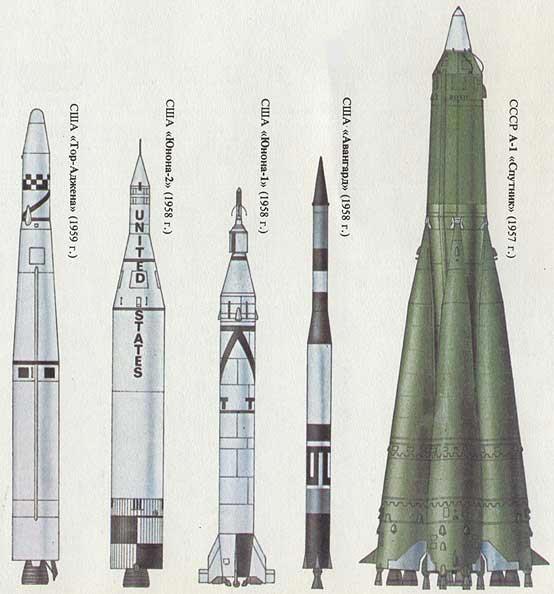

На рисунке вы можете сравнить размеры первых космических ракет. Правда тут незаслуженно забыли «Атлас» полетевший в 1958. «Юнона-1» — тот самый «Редсоун», форсированный и оснащенный второй, третьей и четвертой ступенями собранными из твердотопливных неуправляемых ракет в лучших традициях Kerbal Space Programm:

Собственно нищета американской космонавтики была в отсутствии нормальных носителей, что отчасти компенсировалось сильно более легкой электроникой. В то время как первый советский спутник массой 83 кг мог только передавать «бип-бип», и «Авангард», и «Эксплорер» несли счетчик Гейгера и датчик микрометеоритов каждый. У «Авангарда» все это еще и впихнули в 1.5 кг массы.

Без «спутникового кризиса» и космической гонки первым спутником стал бы «Авангард», но это не точно ибо окончательное решение в пользу проекта Фон Брауна было принято уже после взрыва при попытке запуска «Авангарда». И не было бы NASA и чумы контрактов затраты-плюс. В 1960е из-за необходимости догонять и перегонять NASA применило схему контрактов с гарантированной прибылью подрядчика. Они позволили пробежать путь от «Меркурия» до «Аполлона» меньше чем за 10 лет, но ценой заливания отрасли деньгами и развращения аэрокосмических корпораций, которым прибыль гарантировалась при любом раскладе. После это вылилось в раздувание бюджетов и закрытие в результате перерасхода программ на которые потрачены миллиарды без предъявления какого-либо осязаемого результата. И в должности «консультантов» в Боинголокхиде для отставных директоров NASA и заодно ВВС.

Но случилось то что случилось. В 1958 году Эйзенхауэр создал NASA на основе NACA, ранее успешно занимавшегося развитием самолетостроения. В частности ей был выпущен каталог аэродинамических поверхностей, кто читал книги Шаврова возможно помнит регулярные «капот NACA-номер». Новая организация должна была заниматься всеми государственными (национальными, американские заморочки) аэрокосмическими исследованиями США в мирных целях — для военных создали DARPA. Т.е. Все деньги которые Президент, Сенат и Конгресс не пожалеют на развитие мирного космоса проходят через NASA, которая уже раздает подряды корпорациям. При этом если корпа на свои деньги займется космонавтикой мешать ей ни кто не будет.

А вот в СССР такой организации, как ни странно, не было. Было дивное сочетание вроде бы плановой экономики и какого-то анкапа из мемов где ОКБ сами выбивали фонды напрямую из ЦК в меру своих способностей. В результате

Это напоминало прорыв плотины. Отсутствие мощных двигателей, неразвитость электроники, отсутствие стендовой базы — все эти частные факты, конечно, прозвучали — но главным было не это. В советской лунной — и вообще космической — программе царил БАРДАК. Три проекта суперракет — Королевская Н-1, Челомеевская УР-700, Янгелевская Р-56, два отдельных проекта по облету Луны на УР-500 (ныне более известной как «Протон» — и по собственно посадке… И все эти дублировавшие друг друга направления финансировались, что размазывало и без того невеликий по сравнению с США «лунный» бюджет.

Вопрос «А что там у американцев?» прозвучал опять. Выяснилось, что имел место забавнейший парадокс — во вполне себе капиталистических Штатах финансирование осуществлялось согласно единому утвержденному Конгрессом правительственному плану, а в плановом СССР деньги выделялись тому, кто первым откроет дверь. Второму и третьему, впрочем, тоже выделялись.

фактически воспроизвелась ситуация США 1957 года, с закономерным результатом.

От «Авангарда» до «Аполлона»

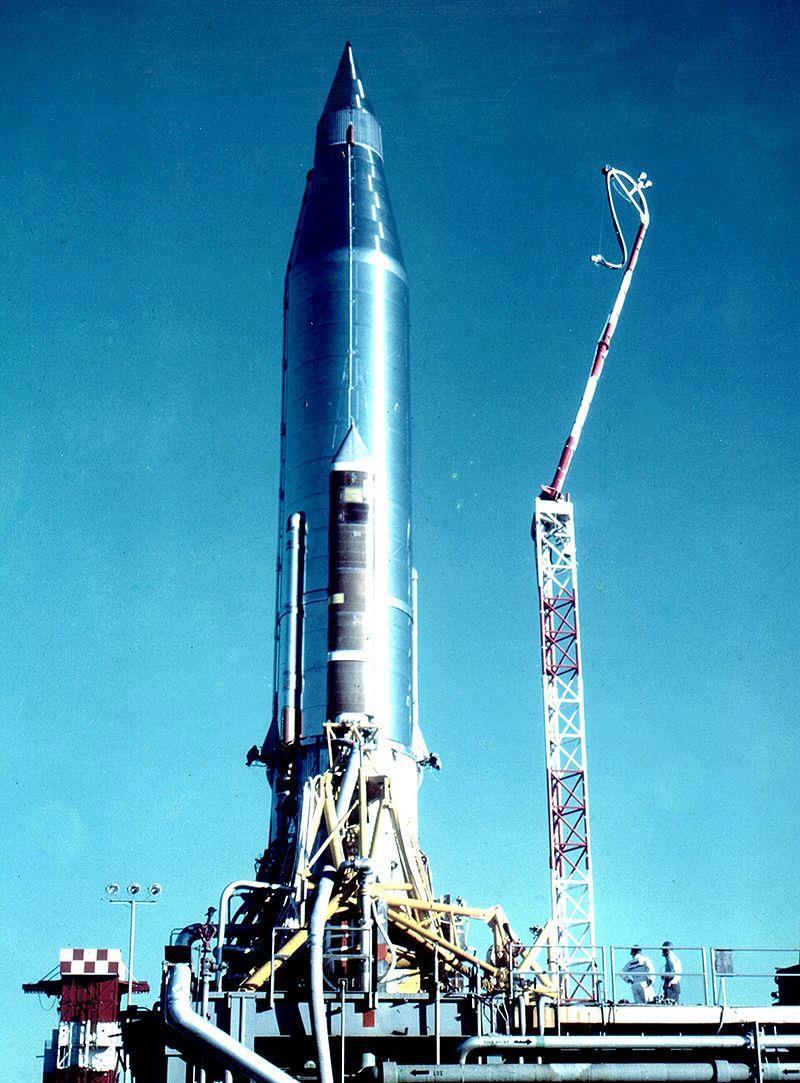

И так, ракет в американщине было много как по номенклатуре, так и в количествах, но все были мелкие. Сравнимым с Р-7 по полезной нагрузке в начале космической гонки был «Атлас», но в 1957 был готов только прототип с двумя двигателями вместо трех — фактически летающий стенд. В 1958 полетел «Атлас-В» с тремя двигателями: одним в центре и два сбрасываемых боковых. В декабре 1958 «Атлас-В» вывела SCORE — первый в мире спутник связи.

«Атлас-В» и SCORE на старте

На низкую околоземную орбиту «Атлас» мог запустить до 1400 кг — как Р-7 без второй/третьей ступени. Через дробь потому что в США боковые ускорители за ступень не считаются (иногда пишут stage 0, но чаще boosters), а в СССР и России считаются. На мой взгляд американская система логичней ибо после отсечки боковых ускорителей остается и продолжает работу полупустой центральный блок, а не полностью заправленная ступень как при последовательном делении. И в СССР и в США понимали что если на МБР, от которой на орбиту летать не требуется, водрузить еще одну ступень, то она выведет на орбиту больше, поскольку не будет тащить с собой лишние пустые баки. Которые у первых МБР было очень большие ибо они были (по американской классификации) одноступенчатые. Инженеры обоих стран сомневались что жидкостный ракетных двигатель удастся запустить в свободном полете и сделали ракеты в которых двигатели зажигаются на старте. Но к 1958-1959 технологии продвинулись, да и маленький разгонный блок с маленьким двигателем был проще для экспериментов.

Впрочем, американцы экспериментировали с последовательным делением жидкостных ступеней еще на «Авангарде». От ставшей неактуальной сверхлегкой ракеты взяли вторую ступень и водрузили на «Атлас» и «Тор». В первом случае получилась американская Н-1 с нулем успешных запусков и 4 провалами (впрочем у них был еще «Пилот», первая РН воздушного старта, так и не достигшая орбиты), во втором уже по-лучше — три раза долетели до орбиты. Затем появился «Атлас-Аджена» со ступенью спецразработки. Она оказалась уже успешным успехом пахавшим с 1960 по 1978 года, запускавшей спутники-мишени для отработки стыковки и межпланетные зонды:

И наконец в 1962 полетел «Атлас-Центавр» с первой в мире кислород-водородной ступенью. Использовалась для запуска зондов которые не вытягивал «Атлас-Аджена» и геостационарных спутников.

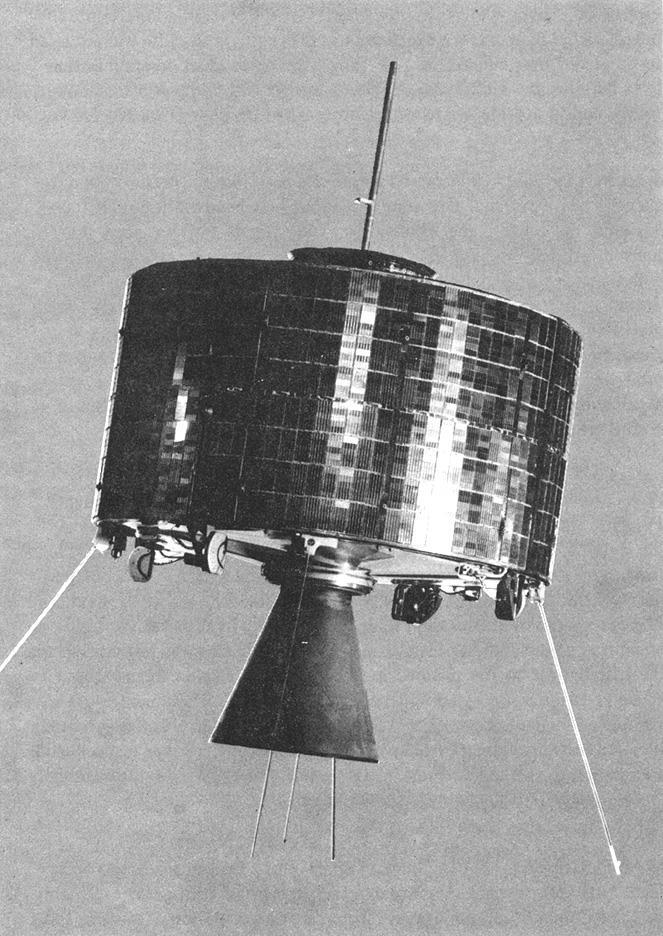

Для многих американских спутников «Атлас» был дорог и избыточен. Проблема решалась установкой второй ступени на БРСД «Тор». В качестве второй ступени применялись все те же «Эйбл», а так же ее потомки «Эйблстар» и «Аджена». Наконец на основе все того же «Эйбла» был создан разгонный блок «Дельта» с улучшенным двигателем, но, что важнее, холодно-газовыми двигателями ориентации. Новая ступень могла повторно запускаться на орбите и выводила спутники более точно. Новую ракету стали называть по второй ступени «Дельтой». «Дельта-B» получила третью твердотопливную ступень и смогла запустить первый геостационарный спутник связи. Разумеется, спутник был вообще маленький, жесть. 68 кг из которых 29 — твердое топливо двигателя довыведения (т.н. апогейного двигателя), вокруг которого собран спутник:

«Дельта-D» получила боковые твердотопливные ускорители и вывела уже Интелсат — первый геостационарный телеретранслятор.

Жесткие ограничения по массе первых спутников связи ограничивали мощности транспондеров (40 Вт у «Интелсата»). Так что спутниковая связь требовала серьезной наземной инфраструктуры. Что было не багом, а фичей ибо аналоговый нешифрованный телесигнал можно было продать только при условии что простой Джон сам его не поймает. Но в то же время масса спутников неуклонно росла, что видно по эволюции "Дельт" ибо конкуренция требовала делать больше каналов.

Зачем так мельчить? Потому что бабки. Запуск «Дельты-3000» в 1977 стоил 17 миллионов, что соответствует 39 миллионам 1994 когда «Атлас-Центавр» летала за 70 миллионов. При этом полезная нагрузка «Дельты-3000» была уже сравнима с «Атлас-Центавром» благодаря обмазыванию ТТУ:

Эд мор бустерс!

Цены на ранние модификации «Дельты» и «Атласа» 1960е я нашел только в такой вот таблице, где они уже приведены к долларам 2006 года. Flyaway cost — стоимость производства ракеты, полная стоимость запуска может сильно отличаться, как например у «Атласов» A-F. У того же «Тора/Дельты» стоимость запуска дана лишь для нескольких модификаций, но там где дана видно что отличия от стоимости производства как раз минимальны.

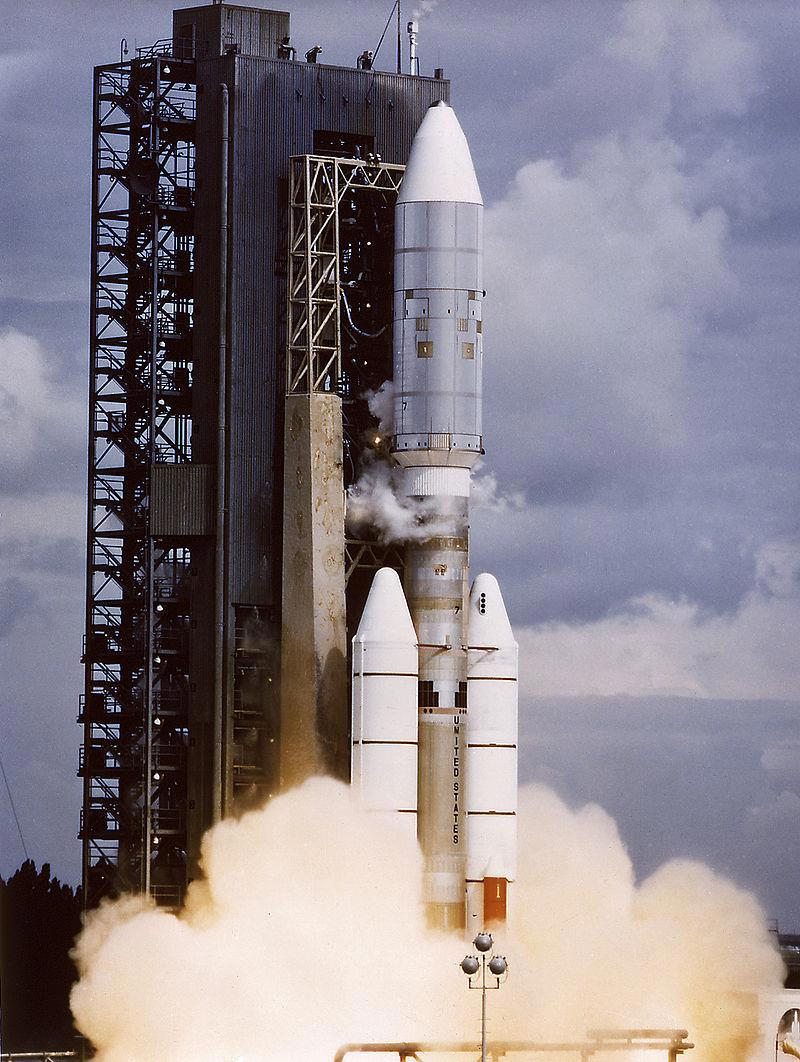

Кислород-керосиновая «Атлас-1» не слишком устраивала американских военных в качестве МБР. В качестве замены были созданы ракеты «Титан-1» и «Титан-2». Обе честные двухступенчатые ракеты, безо всяких боковых ускорителей (пока еще) и сбрасываемых двигателей, а значит могут в космос. Правда первому «Титану» не повезло — второй оказался перспективней ибо мог стоять на позиции заправленный. Что не особо надо в космонавтике, но важно для МБР. Второй «Титан» из коробки мог вывести на НОО двухместный маневрирующий «Джемини». А с «Центавром» и боковыми твердотопливными ускорителями догонял по полезной нагрузке советский «Протон», особенно на высоких и гелиоцентрических орбитах.

Титан-3 запускает Вояджер-2

Вот только стоило это удовольствие дороже «Шаттла»: 500 миллионов долларов 2006 года за «Титан-4» и 523 за «Титан-4В», против 418 за полет «Шаттла» при 6 запусках в год. Для «Шаттла» частота запусков важна ибо от нее сильно зависела цена — собственно запуск обходился в 107 миллионов 2006 года, остальные расходы давало содержание инфраструктуры.

Тем временем сумрачный германский гений Фон Браун делал «Сатурны». Которые оказались просто ненужными после завершения «Аполлона». «Сатурн-5» избыточен для всего кроме пилотируемых полетов к Луне и планетам, которые зарезал Конгресс потому что дорого. «Сатурн-1В» в принципе мог бы выводить тяжелые спутники для военных и зонды для NASA, но стоил дороже «Титана-3». Впрочем, есть мнение что «Титан» победил по политическим причинам.

Эпоха Шаттла

После «Аполлона» перед NASA встала проблема обоснования расходов на пилотируемую космонавтику. Решением стал «Шаттл» который должен был кроме людей возить еще и спутники. Причем возить дешево. Что характерно, возил действительно дешевле американских ракет того же класса и времени создания. Хотя и не настолько дешевле как планировалось. Как уже говорилось выше, стоимость запуска «Шаттла» сильно зависела от частоты запусков. Непосредственно затраты на запуск составляли всего-то 107 миллионов долларов 2006 года, но около двух миллиардов в год тратилось на содержание инфраструктуры. Итого если в год сделать не 6, а 12 запусков цена упадет почти вдвое. И нет полезная нагрузка под эти запуски была — ее в реальности возили «Титаны». Не получилось именно выйти на желаемую частоту запусков. Рекорд был в 1985 — 9 запусков, в 1986 NASA собиралось выйти на 15 запусков… Но случился «Челленджер». Одним из последствий которого был отказ от «Центавра» на «Шаттле». В результате возможности «Шаттла» по выводу полезной нагрузки дальше НОО оказались сильно ограниченными. Всего 5 тонн на геопереходную орбиту и 2,2 тонны на геостационарную. Для сравнения, «Титан-4» мог вывести 5,7 тонн напрямую на ГСО. Да, «Титан-4» полетел уже после аварии «Челленджера», но разработка была начала еще в начале 80х под предлогом «а вдруг „Шаттлы“ окажутся недостаточно надежными для нужд ВВС?».

С другой стороны в 1980е начинают летать «Арианы». Первые три ракеты выводили около 2 тонн на ГПО, зато всего за 60 миллионов по курсу 2006 года. В 1990е появился «Ариан-4» выводивший уже до 4,3 тонны на ГПО за 100 миллионов долларов 2006 года. Наконец с 1996 летает «Ариан-5». Уже 200 миллионов за запуск, зато до 10 тонн на ГПО.

Поскольку заменить зоопарк ракет 1960х на «Шаттлы» не удалось, в 1994 году начинается программа EELV по созданию одноразовых ракет нового поколения. В результате получились локхидовская «Атлас-5» с импортным РД-180 и «Дельта-4» от Боинга на посконном американском водороднике. Причем в качестве второй ступени у обеих ракет был все тот же «Центавр», заменили лишь первые ступени.

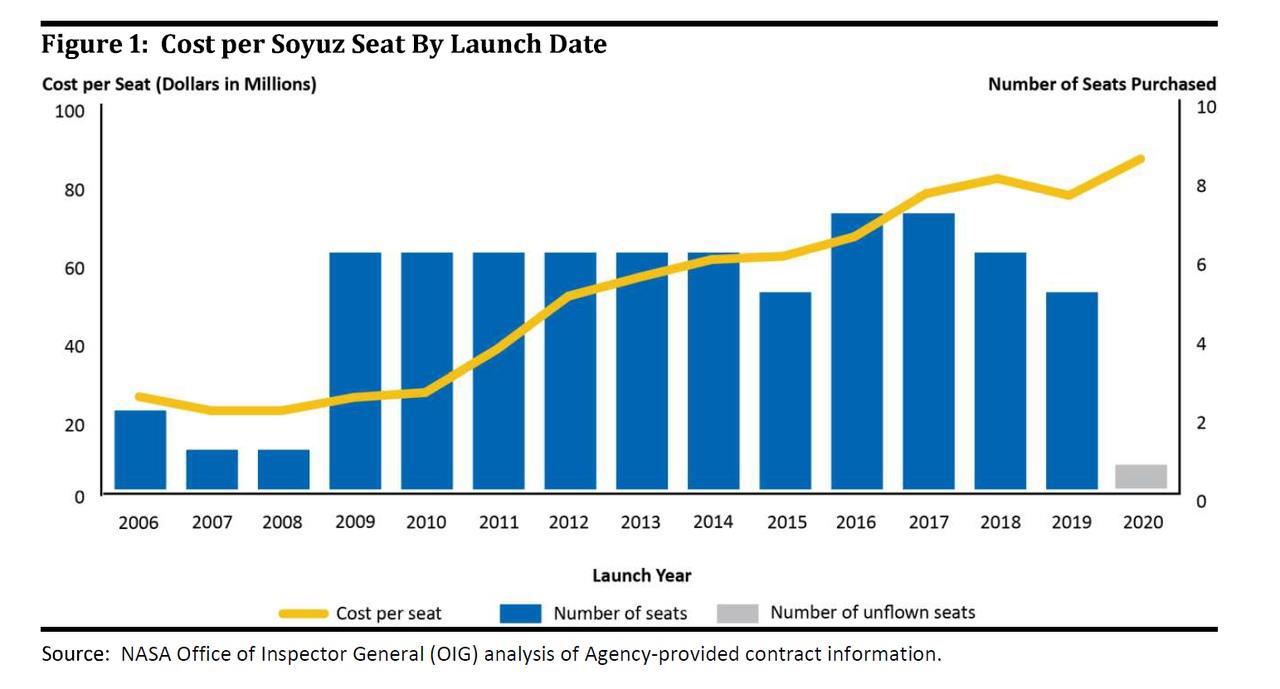

Обе ракеты были оптимизированы под вывод на ГПО — даже в минимальной конфигурации, стоившей 130-160 миллионов в зависимости от года и ракеты, получалось запустить 4.7 тонн, чуть меньше чем у «Шаттла». Потому что, во-первых, ракета беспилотная, во-вторых водородный «Центавр» против твердотопливной IUS. В-третьих «Шаттл» кроме 24 тонн полезной нагрузки в «кузове» выводил на НОО еще и 70 тонн себя. В то же время пока не случилась «Колумбия» разработка нового одноразового пилотируемого корабля не была оправданной. «Шаттл» взлетал за 400 миллионов, но вез за раз 7 астронавтов — 57 миллионов за астронавта. На «Союзе», конечно, было дешевле, вот только ровно до тех пор пока летали «Шаттлы»:

После рыночек внезапно порешал что и 60 лямов за кресло на «Союзе» не предел.

После «Шаттла»

Я уже писал в предыдущей части что «Шаттл» NASA вполне устраивал и оно было готово продлить его эксплуатацию возможно даже до 2022 года. Но случилась авария «Колумбии», особенностью которой было то что ее причина была неустранима. Невозможно было запретить промерзшей теплозащитной пене отваливаться от бака и стучать по крыльям челнока без полной перестройки челнока.

И решило NASA вернуться к истокам переделав «Шаттл» в «Сатурн» и «Аполлон». Но случился кризис 2008 года, смена республиканцев на демократов, закрытие программы и открытие под другим названием. Новый корабль «Орион» являлся реинкранацией «Аполлона» вплоть до материала теплового щита и формы спускаемого аппарата и ветерана AJ-10 в качестве маршевой двигательной установки. Правда на этот раз спускач было решено сделать многоразовым. До отмены Обамой «Созвездия» новый-старый корабль планировалось использовать для полетов к МКС, однако для ее снабжения он был уже слишком дорог и вез слишком мало. Так что в 2006 объявлен конкурс COTS по созданию грузового корабля до МКС. В нем NASA в кои-то веки решило отказаться от системы контрактов «затраты плюс». В результате если на разработку одного «Ориона» по традиционной схеме ушло 12 миллиардов, то в COTS за 800 миллионов получили две ракеты среднего класса («Антарес» и «Фалькон-9») и два беспилотных корабля («Лебедь» и «Дракон»). Отмазка локхидоботов «„Орион“ сложнее!».

Успех COTS вдохновил Обаму на перевод NASA полностью на контракты с фиксированной стоимостью, но старые аэрокосмические корпорации и их конгрессмены стали стеной. Кроме того, успехи были не столько COTS, сколько SpaceX. Второй финалист COTS, целый Нортоп-Грумман, выкатил гораздо более убогий пепелац без возвращаемой капсулы и на ракете с импортным двигателем. Которая взорвалась на пятом запуске и прекратила полеты на два года. Да, «Фалькон» тоже взрывался, но у него это был 19й запуск и возврат к полетам был через пол года. При этом «Антарес» Нортоп-Грумана был предназначен только для полетов «Лебедя» (или «Сигнуса», транслитерация английского названия) до МКС, а вот Маск свой Фалькон прокачал до способности выводить на ГПО 5,5 тонн и начал активно запускать спутники пока еще для сторонних заказчиков. И все это на свои, а не государственные. И разрабатывал многоразовость с Фалькон-Хэви, тоже без государственных денег. Вот только повторить этот успешный успех не то чтобы ни кто не пытался. Скорее ни у кого не получалось. SpaceX тренировалась на сверхлегкой ракете «Фалькон-1», но быстро свернула проект из-за отсутствия спроса. Проектов частных сверхлегких ракет в 10е было много, но что-то вразумительное получилось только у Рокет Лаба. Сейчас она разрабатывает свой метановый Фалькон.

Так что в итоге Конгресс и Сенат Обаму обломали возродив «Созвездие» и контракты «затраты плюс» под брендом «Эксплорейшн», но оставив «новому космосу» МКС. Теперь на основе контрактов с фиксированной стоимостью должна было происходить не только доставка грузов, но и людей. В 2011 году была начата программа Commtrcial Crew в 2014 объявлены финалисты: Боинг со «Старлайнером» и Маск с «Драконом-2». Из-за недофинансирования людей начали возить только с 2020. Точнее начал «Дракон-2». Корабль от Боинга умудрился провалить первый демонстрационный беспилотный запуск и первый пилотируемый в этом году.

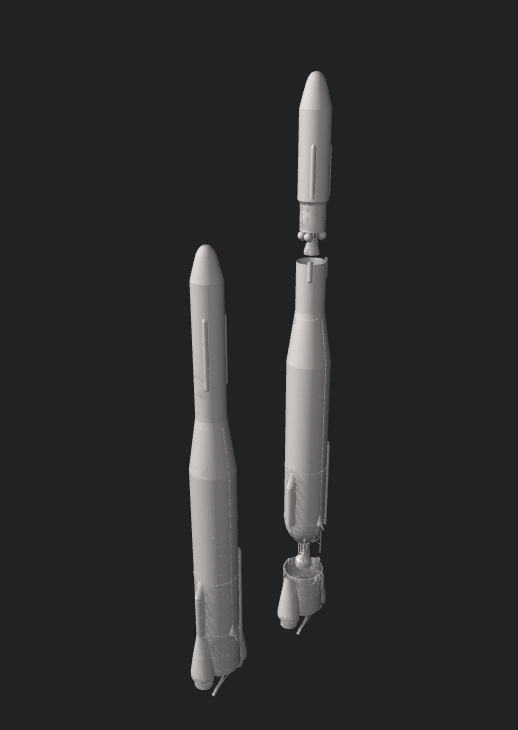

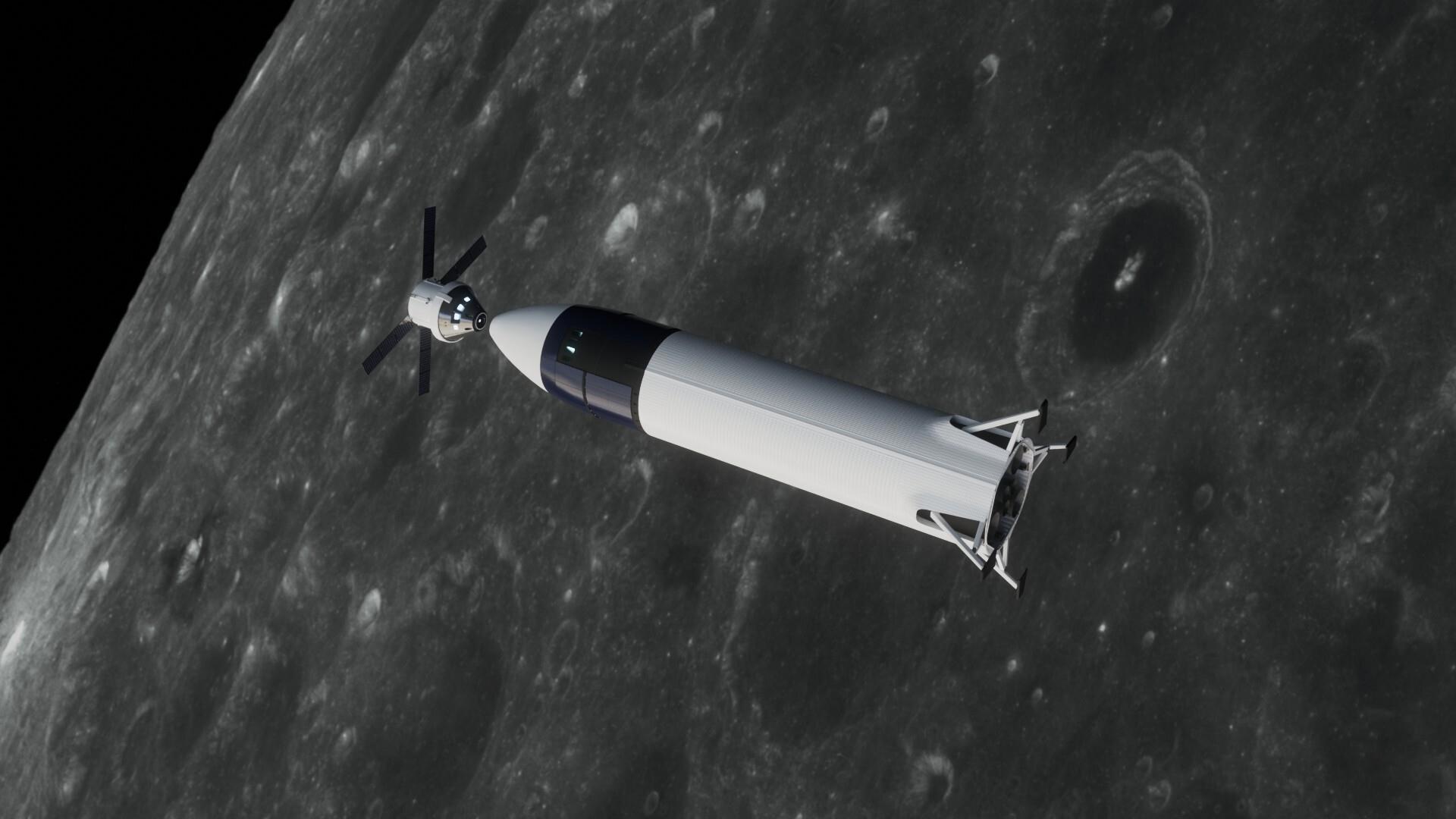

Тем временем разработка программа «Эксплорейшн» стала «Артемидой». В процессе переименования выяснилось что затраты на переделку «Шаттла» в «Сатурн-5» силами Боинголокхида NASA с трудом, но тянет, а вот на окололунную орбительную станцию, корабли ее снабжения и корабль для высадки на Луну деняк уже нет. И опять было решено обратиться к коммерческим контрактам с фиксированной стомостью для всего кроме SLS и Ориона. И тут Маск затроллил NASA отправив на конкурс посадочных кораблей «Старшип». На котором он победил ибо приличного повода завернуть корабль который уже есть хоть в каком-то виде и за который просят меньше чем у конкурентов у комиссии не было. В результате получалось что отважные астронавты должны будут стартовать с Земли на SLS чтобы на окололунной орбите перейти в «Старшип», на котором уже на Луну высаживаться:

Тот что слева — делала солидная аэрокосмическая корпорация с вековой историей, тот что справа — стартап из Кремниевой Долины

Впрочем, в связи с недавней победой Трампа и назначением Маска на должность главы новообразованного Фонда борьбы с коррупцией Департамента Государственной Эффективности, а так же очень вероятного назначения на роль главы NASA Айзекмана, друга Маска летавшего на Драконе, порнография со скринов выше скорее всего так на картинках и останется.