Следы на воде 6

Автор: Евгений КрасВремена, которые сейчас в истории называют иноземным словом «иго» и описанные с помощью домыслов, вымыслов и часто откровенного вранья, странным образом закончились. То есть это самое завершение длилось очень длительное время. Строго говоря, никто вообще не рискует назвать дату конца этого неясного события. Остервенелая грызня между сторонниками и противниками «ига» с Куликовской битвой сейчас приняла столь гипертрофированные размеры, что поневоле возникает подозрение, что этот пустой барабан создан специально, чтобы отвлечь людей от настоящего поиска и настоящих попыток разобраться в том, что же тогда происходило на самом деле. Ну и ладно – не хотят и не надо. Ведь время идёт и всё меняется. Поэтому сейчас достаточно того, чтобы констатировать факт о том, что так или иначе наступили новые времена, и орёл-мутант благополучно перекочевал с монет «Золотой Орды» на деньги Московских князей. Вот только не нужно поминать герб князей Черниговского княжества и прочих хеттов. Я вообще не про орла этого, а про судостроение говорю.

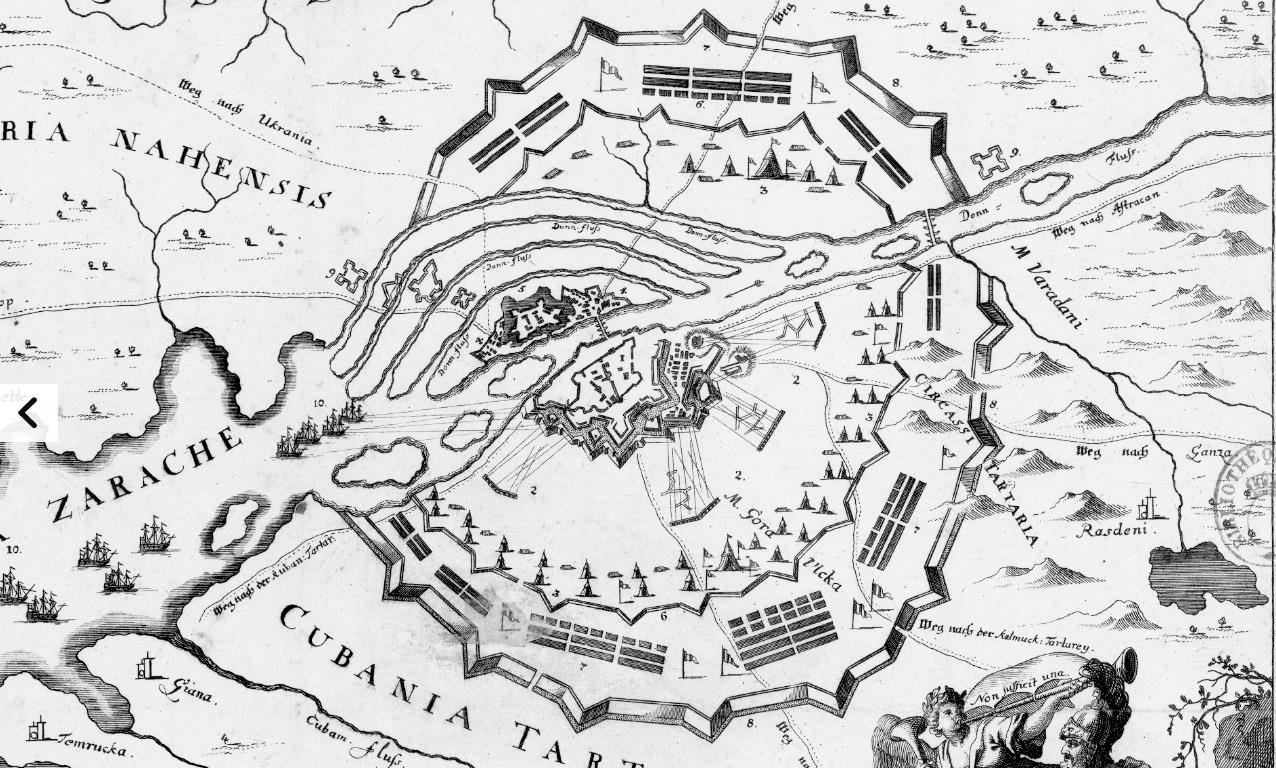

Для продолжения темы мне нужен значимый яркий образ, достаточно известный широкой публике. В прошлый раз я про Северо-Запад и про ушкуйников говорил. Что ж – теперь посмотрим на юг. Там есть два очень серьёзных водоёма, вокруг которых всё и крутилось. Это Каспий и Чёрное с Азовским моря. Причём оба водоёма в 17 веке так или иначе находились под контролем турок. Турки – это рабство. То есть государство-паразит, которое могло существовать единственным способом – захватывать всё новые территории, чтобы выкачивать из них ресурсы. Позднее это славное место займёт другое государство-паразит. Это Англия. Но это потом. А сейчас главным раздражителем для Руси были турки на берегах Чёрного и Азовского морей. С самими хозяевами Русь сталкивалась редко. У турок здесь действовали крымские татары, а у Руси – казаки. Таким образом и те и другие как-то сохраняли видимость мирного сосуществования до поры. Самым одиозным центром южного влияния был мощнейший центр работорговли – Азов, который располагался в дельте Дона. Насколько это был ключевой объект хорошо видно на старинной карте:

По этому документу понятно, что не совсем понятно было, а «чьи в лесу шишки?» Поэтому турки держали Азов прочно. Вообще-то сейчас достаточно сложно определить, что представляла из себя крепость Азов в то время, хотя словесные описания кое-какие есть. Итак, левый берег Дона в 16 км от моря. Говорят, что первыми здесь построили город греки в 6 веке и назвали его Танаис. Так ли это было или нет – не известно на самом деле. Я не сильно удивлюсь, если со временем выяснится, что город изначально был построен «кочевниками» типа скифов или сарматов на самом деле. В 10-11 веках город состоял в составе Тмутараканского княжества. Потом он вошёл в состав «Золотой Орды», потом здесь была колония генуэзцев под названием Тана. Но и это всё сказки по большому счёту. Настоящая информация начинается с турок. Не потому, что они были первыми, а потому что есть подлинные документы этого периода. Сохранилась вот такая карта самой крепости:

Однако, как она выглядела к началу боевых действий точно не известно. Вот ещё одна старинная карта, на которой изображён Азов. Современные исследователи чаще всего показывают именно её:

Итак, турки здесь обосновались в 15 веке. Именно они построили саму крепость Азов, окружённую ещё двумя линиями обороны, которые назывались Топрак-кала и Таш-кала. Четыре тысячи вооружённых до зубов турок и ещё 200 пушек дополняли картинку. То есть всё вместе это было очень серьёзным боевым комплексом, в котором засели люди, благополучие которых держалось на торговле людьми. Впрочем, казаки этакими забитыми овечками тоже не были и частенько наведывались к Азову с ответными визитами. Иногда нападения были очень серьёзными. Например, в 1625 и в 1634 годах казаки штурмовали крепость. Оба раза им удавалось взорвать по боевой башне, но дальше дело не шло. Турки несли потери, отбивались и откупались, и было вполне ясно, что долго так продолжаться не могло. Первыми сделали свою попытку турки. Они в 1634 году заключили договор с Речью Посполитой и готовились с крымчаками и ногайцами к большой карательной экспедиции по Донским землям казаков. Руси они не сильно боялись – наши были очень заняты на западе, да и последствия Смутного времени давали себя знать.

Но, как говориться, есть бог на небе, и у турок тоже случилась проблема в виде войны с персами. Казаки на фоне возросшей опасности такой поворот пропустить просто не могли. Для предстоящей операции были собраны бойцы с земель от Запорожской Сечи аж до Яика. Написали письмо и в Москву с просьбой о поддержке. Москва отказала в помощи… как бы. Там знали о договоре турок с поляками и понимали, что если они начнут открытые боевые действия против турок, то придётся воевать ещё и Речью Посполитой. Но ведь и оставить казаков без помощи было нельзя. Поэтому что там произошло на самом деле, знает только Великое Время, но оно болтливостью не отличается.

В 1637 году четыре с половиной тысячи казаков под командой Михаила Татаринова осадили Азов. Часть войска двигалось по воде, другая, конная, прикрывала его по суше, сбивая разъезды крымцев. Русь поддержала казаков прислав потихоньку 49 стругов, гружённых провизией и боеприпасами. Получили казаки и 2 тысячи рублей – очень солидная сумма по тем временам.

В апреле вокруг крепости казаки построили свои земляные укрепления и началась осада Азова. Лёгкие пушки казаков не могли принести серьёзного ущерба крепостным стенам, но они смогли отвлечь гарнизон на себя. Под этот шум со второй попытки удалось подвести под стену мину. Взрыв проделал подходящую дыру в стене. Частично через эту дыру, а частично посредством штурмовых лестниц казаки проникли в крепость. Трёхдневный бой был жестоким – и нападающим, и защитникам терять было особо нечего. Казаки оказались более умелыми бойцами, хотя потери были очень тяжёлыми – убитыми и ранеными потеряли до тысячи человек, но турецкий четырёхтысячный гарнизон они уничтожили полностью. Освободили более двух тысяч православных, приготовленных для продажи. Неделя ушла на то, чтобы достойно похоронить своих павших и выбросить трупы турок в воды Дона. Дворянин Чириков с известием о взятии крепости достиг Москвы только в сентябре. Так началось легендарное Азовское сидение.

Султан Мурад, знамо дело, накатал в Москву претензию, мол, что за выпады такие? Но Москва в ответном послании ответила, что к «ворам», захватившим крепость, касательства не имеет и они, мол сами с усами. Сами же потихоньку отправили казакам ещё больше полутора тонн пороха, две с лишним тонны свинца и царское знамя. Казаки спешно готовили крепость к теперь уже турецкой осаде. Хотя, как сказать, к турецкой? Султан в 1638 году вперёд послал крымских татар с ногаями. Те осадили крепость и предложили казакам отступные, чтобы те Азов покинули. Казаки послушали их и действительно покинули крепость... причём несколько раз подряд. В результате объединённое войско татар и ногайцев понесло столь существенные потери, что так и не рискнув штурмовать цитадель, они ушли в свои степи, о чём и оповестили султана.

Город начал потихоньку оживать – туда потянулись купцы из Руси, Турции и Ирана. Султан не выдержал. Империя собрала 40 тысячное войско из греков, армян, молдаван, сербов, болгар и прочих своих подданных. К этому «интернационалу» добавили своих войск, снабдили осадной артиллерией и посадили всех на 260 больших и малых кораблей. Турецкий флот обосновался в Анапе. Вернулись и крымцы с ногайцами. К ним добавились бойцы с Северного Кавказа. Общая численность войск точно не известна, но по разным оценкам историки считают от 120 тысяч до 200 тысяч и больше. В Азове кто-то уходил, кто-то приходил, но так или иначе к началу осады гарнизон насчитывал около 9 тысяч бойцов, во главе с атаманом Осипом Петровым. В Дон со стороны моря вошли малые турецкие суда, однако далеко продвинуться они не смогли – их остановил огонь с крепостных башен. В степи шастали татарские разъезды, шли стычки с казаками, но водный путь оставался относительно свободным – приходили подкрепления, увозили раненых, доставляли снабжение и боеприпасы. Турки задействовали свою тяжёлую артиллерию, казаки отвечали огнём и вылазками. Дело дошло до того, что туркам пришлось на передовых позициях закрепить пушки цепями после нескольких случаев похищения орудий казаками во время вылазок. Тогда турки попытались завести под крепостные стены мины, но подземная война у казаков получалась значительно лучше. В результате турецкие подкопы нарвались на контрподкопы, а ещё и под укрепления, построенные турками казаки подводили свои мины. Потери турок считали уже тысячами. Среди осаждающих началась тихая паника – много бойцов дезертировало, но дело двигалось – казаки были вынуждены покинуть первую линию (Топак-калу) обороны. Воодушевлённые небольшим успехом турки сделали две попытки штурмовать крепость, но понесли тяжёлые потери. Кроме того, подземная война казаков только усиливалась – гремели взрывы, в самых неожиданных местах буквально из-под земли появлялись казаки и устраивали резню, турки попадали в ловушки. Всего казаками было сделано не менее 17 крупных подкопов. Войско осаждающих таяло на глазах.

Ко всем неприятностям у турок закончились боеприпасы и продовольствие. Их командующий Хусейн-паша в августе 1641 года запросил подкреплений. Боевые действия со стороны турок сильно поутихли на время. Это время казаки использовали для ремонта крепостных стен и продолжения «подземной войны». Казаки выбрали ночь потемнее, без всплеска подплыли к кораблям турецкого флота в устье Дона. Атака закончилась впечатляющим фейерверком – были взорваны запасы турецкого пороха на кораблях. Ну, как тут не вспомнить Сурикова:

Турки решили сменить тактику и перешли к непрерывному штурму. Он продолжался днём и ночью. Одни подразделения выводили из боя и их место занимали свежие бойцы. Казаков заменить было некому, но они отбили все 24 приступа. В конце сентября турки, не выдержав чудовищных потерь и напрочь израсходовав все ресурсы, вынуждены были снять осаду. Другого выхода у них просто не было – в войске назревал бунт. Сейчас потери турок оценивают от 25 до 96 тысяч бойцов. Казаки за время боёв тоже понесли очень тяжёлые потери – до трёх тысяч убитыми и ранеными. В Москву отбыла делегация казаков под руководством атамана Васильева с просьбой принять новую крепость в состав государства. Однако Русь этого пока сделать не могла. Летом 1642 года казаки покинули Азов, напоследок взорвав все оставшиеся укрепления. В 1643 году турки вернулись на пепелище. Так закончилось Азовское Сидение.

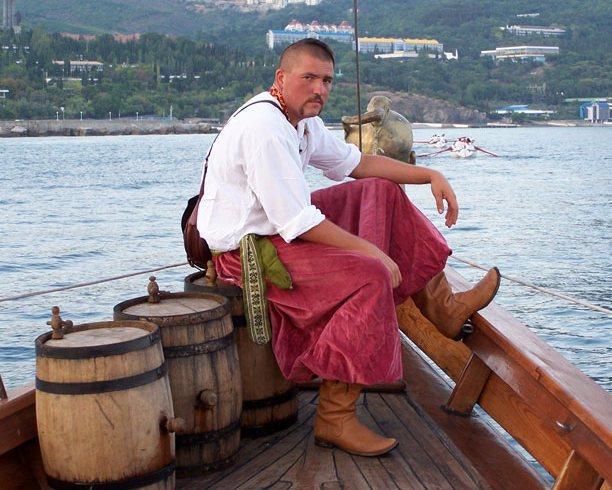

Из всего этого нетрудно заметить, что значительную роль в этом эпическом сражении сыграл флот. Несмотря на то, что собственно морских боёв не произошло ни одного, но снабжение обоих войск происходило именно по воде. У турок это были естественно крупные морские корабли в основном. Именно поэтому они не могли пройти мелководные речные участки. С казачьими судами всё было несколько сложнее. Точнее понятно, что размерами их корабли сильно уступали турецким, чего нельзя сказать об их эффективности. С названиями, как это обычно бывает, когда дело касается старых судов, всё очень плохо. В том смысле, что здесь каждый говорил (писал), как ему удобно было. Поэтому можно встретить «дубы» (дубки), чайки, будары, струги и прочая, прочая... Поэтому выберем одно что-то. Мне нравится слово «чайка». Может быть из-за своей романтичности и образности. Итак, казаки... вот как большинство представляет себе казака? Примерно вот так:

И это верно, в принципе. Ведь все казаки – отличные наездники. Однако, если я слышу слово казак, то чаще мне видится что-то типа вот такого:

И это тоже правильно. Ведь казаки и на воде чувствовали себя очень неплохо. Префект Кафы Эмиддио Дортелли д'Асколи в 1634 году писал про морские походы казаков: «Если Чёрное море всегда было сердитым с древних времён, то теперь оно, несомненно, чернее и страшнее по причине многочисленных чаек, всё лето опустошающих море и сушу. Эти чайки длинноваты, наподобие фрегатов, вмещают 50 человек, идут на вёслах и под парусом. Дабы они могли выдерживать жестокие бури, их обвязывают вокруг бортов соломой… На море же ни один корабль, как бы ни был он велик и хорошо вооружён, не находится в безопасности, если, к несчастию встретится с ними, особенно в тихую погоду». Нужно заметить, что на Каспии дела обстояли примерно так же. Для возбуждения воображения пара примеров, думаю, не помешают. Казаки на воде - это серьёзно:

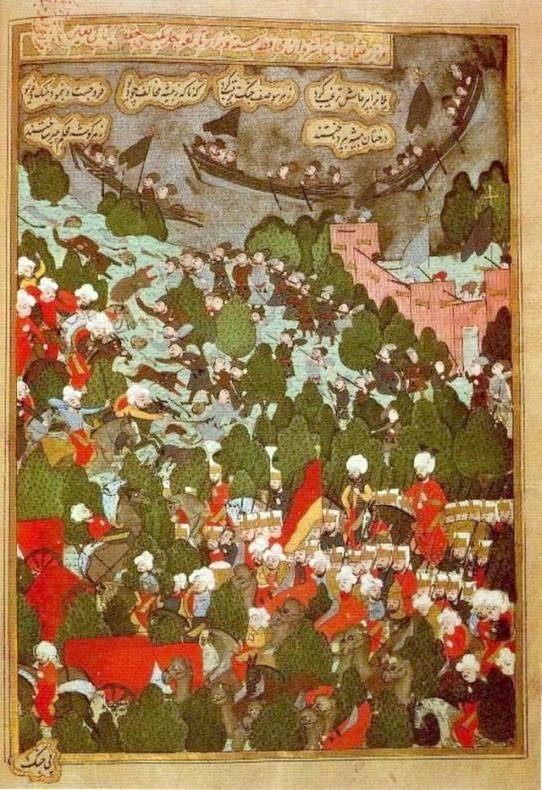

Год 1606. Казаки нанесли визит в турецкую крепость Варну. Взяли её штурмом, захватили несколько галер, которые битком набили награбленным добром и ушли. Султан, вспомнив опыт Золотого рога, приказал тогда перегородить Днепр цепями и поставить в охрану пушки. Не сильно помогло, однако ж. Казаки ночью пустили по воде несколько плотов. Те зацепились за цепи. Звякнуло. Турки открыли по воде ураганный огонь, которым... разбили свои цепи. Когда пальба прекратилась, казаки тихо проплыли по освободившемуся руслу. В период с 1612 по 1616 годы казаки совершили целый ряд удачных нападений на крымцев и турок. В 1616 году они штурмом взяли Кафу (Феодосию), разгромив её 14-тысячный гарнизон. Но и этого ребятам показалось мало и в 1615 году казаки появились на 80 чайках в предместьях Стамбула. Ограбили и сожгли две пристани. Турки за ними в погоню послали боевые галеры. Зря. Казаки заметили погоню, развернулись и перешли в контратаку. Погоню разгромили, галеры захватили, перегнали их к Очакову и там торжественно сожгли на глазах у турок. Потом поход продублировали. Эти походы оставили свой след в тогдашнем изобразительном искусстве:

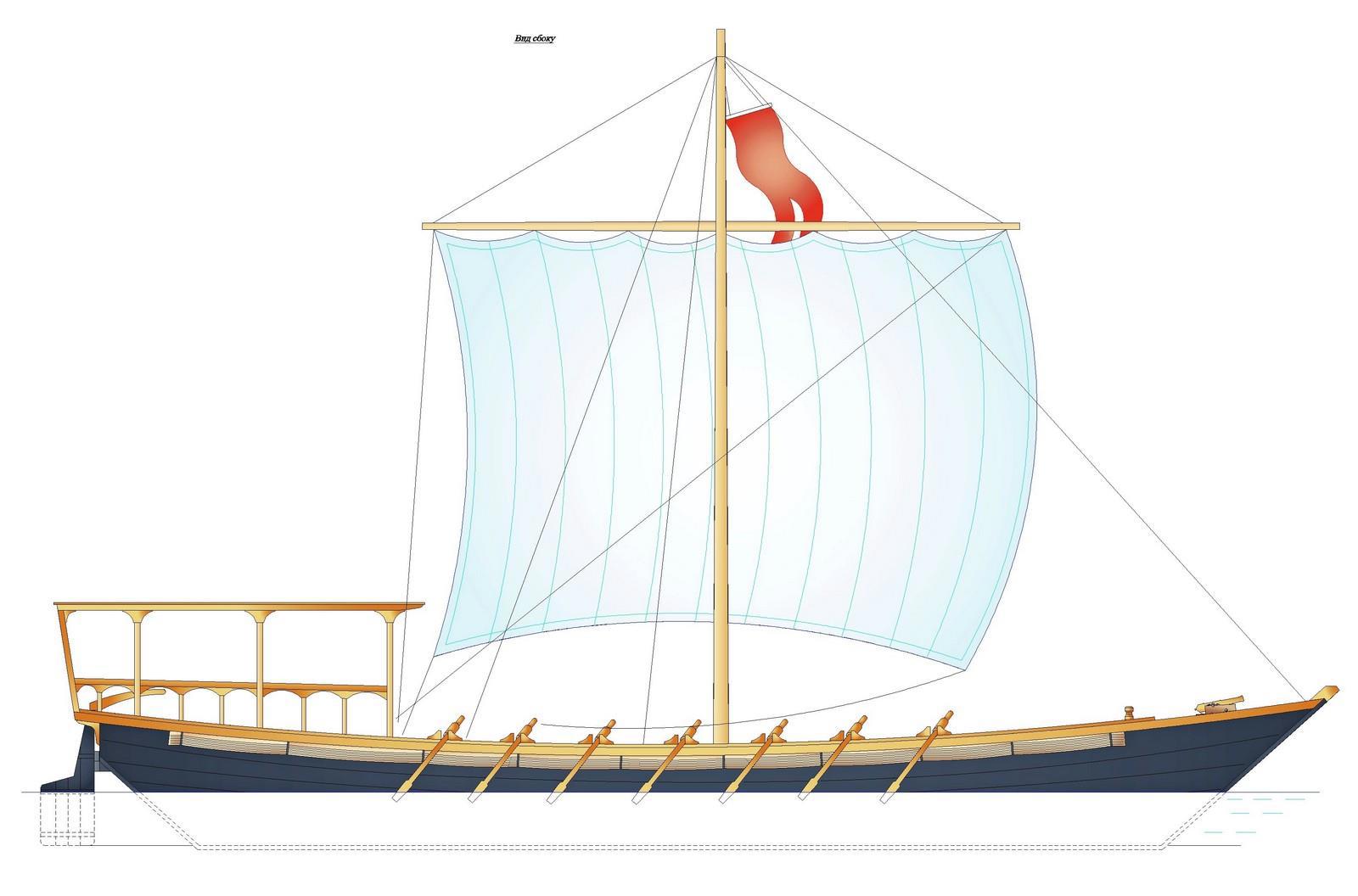

На этой старинной миниатюре видно, как выглядели боевые корабли казаков. В настоящее время известно несколько попыток воссоздать облик этих судов. Самое удачный вариант на мой взгляд — это чайка «Пресвята Покрова», построенная на Украине. К сожалению, насколько удачная получилась реконструкция, настолько же неудачной вышла фотография. Вот. Лучше мне найти не удалось:

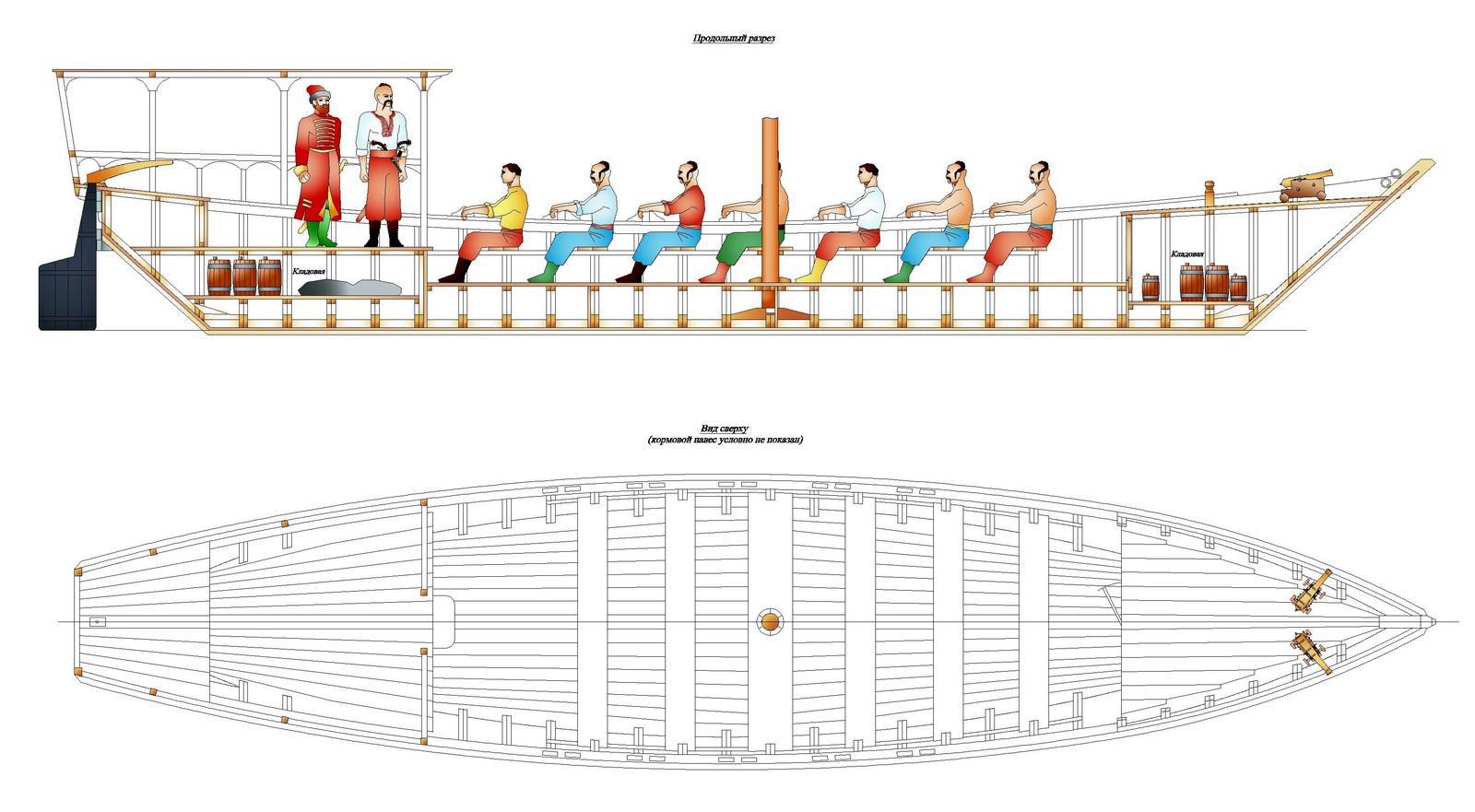

По сохранившимся в архивах документах можно получить дополнительную информацию об этих судах. Понятно, что в бедных лесами местах о судостроении говорить довольно сложно. То есть истоки казачьих конструкций нужно искать выше по рекам. Одним из таких центров был Воронеж. Именно здесь строились суда для казаков. Впрочем, и сами казаки их строили, получая лес из этих мест. Получается, что в основе конструкции находились всё те же долблёные «трубы», которые наращивали досками, что увеличивало не только высоту борта, но и ширину судов. В отличии от северной традиции доски обшивки устанавливали встык. Это требовало увеличения толщины доски для нормальной конопатки, но в то же время количество шпангоутов можно было сильно уменьшить. Всё вместе упрощало технологию. Да и судно получалось очень крепким. В результате получались очень ходкие корабли с большим удлинением корпуса, которые одинаково хорошо могли ходить и под парусом, и под вёслами. Распространённая ошибка – чуть не везде можно прочитать, что казаки на борта устанавливали связки камыша для улучшения остойчивости. Нет. Во-первых, так делали не только казаки – у нас тоже так поступали ещё на моей памяти. Во-вторых, связки камыша остойчивость не улучшают и вязали их для того, чтобы уберечь борта во время швартовки в условиях волнения. И для того, чтобы это делать тихо. Вооружались они пушками. Причём большее значение придавалось не калибру, а количеству стволов. Таким образом увеличивали плотность огня. Со временем крупные деревья повырубили, и судостроители перешли к полностью наборным конструкциям, хотя форма корпуса оставалась прежней. В своё время мы получили заказ на проект реконструкции казачьей чайки, изучили материалы и сделали проработку. Получилось вот так:

Подробнее про эту работу можете прочитать вот здесь: http://kizhim.ru/article/kazachi-chajki-smertonosnye-hischniki-morja/

Нужно заметить, что каких-то особо жёстких «стандартов» конструирования по всей видимости тогда не было. Об этом говорят не только письменные документы, но и археологические находки (очень немногочисленные). Вот такая находка, например:

А вот, кстати, оружие, которое было установлено на чайке:

То есть в каких-то деталях корабли могли иметь небольшие различия. Например, в нашей реконструкции было принято решение (серьёзно обоснованное) сделать форштевень прямым, но мы не исключили варианта, что вполне возможно, что среди казачьих лодок были и корабли с округлым штевнем. На судах с верховьев отправлялось казакам жалование (донские отпуска). Формально корабли числились в казне и подлежали возврату. Иногда так и случалось, если возвращали пленных, но часто суда так и оставались у казаков. Потом (в начале 18 века) практика была утверждена на законном уровне и припасы казакам отправлялись уже «с бударами от казны». Кстати, запомните это слово – я ещё про него вспомню, когда (если) напишу про наше, Низовское судостроение.

Понятно, что при всех достоинствах чаек для транспортировки грузов они не очень хорошо подходили. И остойчивость не запредельная (то есть смещение груза очень нежелательно), и грузоподъёмность хорошо было бы иметь побольше. Видимо поэтому, когда вопрос с перевозкой грузов встал остро, то есть как раз во время Азовского Сидения, в 1641 году под Воронеж были специально посланы судовые мастера Константин Логинов и Бажен Иванов. Под их чутким руководством под Воронежем были построены первые 15 «дощеников» размерами 25×4,3 метра с осадкой не более 0,7 метра. Это были чисто речные плоскодонные суда, обладавшие рекордной грузоподъёмностью при минимальной осадке. Хотя, разумеется, посылать в море такие суда было бы чистым самоубийством. Думаю на этой старой картинке самое большое судно и есть такой дощеник, хотя она относится к другому времени:

Вот это и были два основных типа судов, которые действовали в те времена на юге нашей страны. Со временем их конструкция перестала быть незаменимой, но именно на их основе появились другие корабли — ещё более совершенные. Но об этом в следующий раз.

Продолжение следует...