Следы на воде 5

Автор: Евгений КрасВремя шло, вихри враждебные веяли над Русью, но в области судостроения мало что менялось принципиально. Разве что железных деталей стало появляться побольше. В некоторых регионах, где деревьев подходящих было мало, лодьи с долблёной основой стали чаще заменять на полностью наборные суда. Но это и раньше так было. Куда большее влияние на это оказало появление среди инструментов судостроителей больших пил, которые позволили намного проще и быстрее изготавливать доски из брёвен. Да и коэффициент использования древесины резко возрос. Всё природе было полегче. Хотя это совсем не значит, что долблёнки делать перестали. Всё шло своим чередом. Дело за малым – что это за черёд такой, хорошо бы определить поточнее. Ведь судостроение во все века было не просто частью экономики, но во многом определяющей его частью. А именно экономика, как известно определяет политику. Поэтому не зная, или ошибаясь в политике, просто невозможно разобраться в экономике, в жизни людей, то есть.

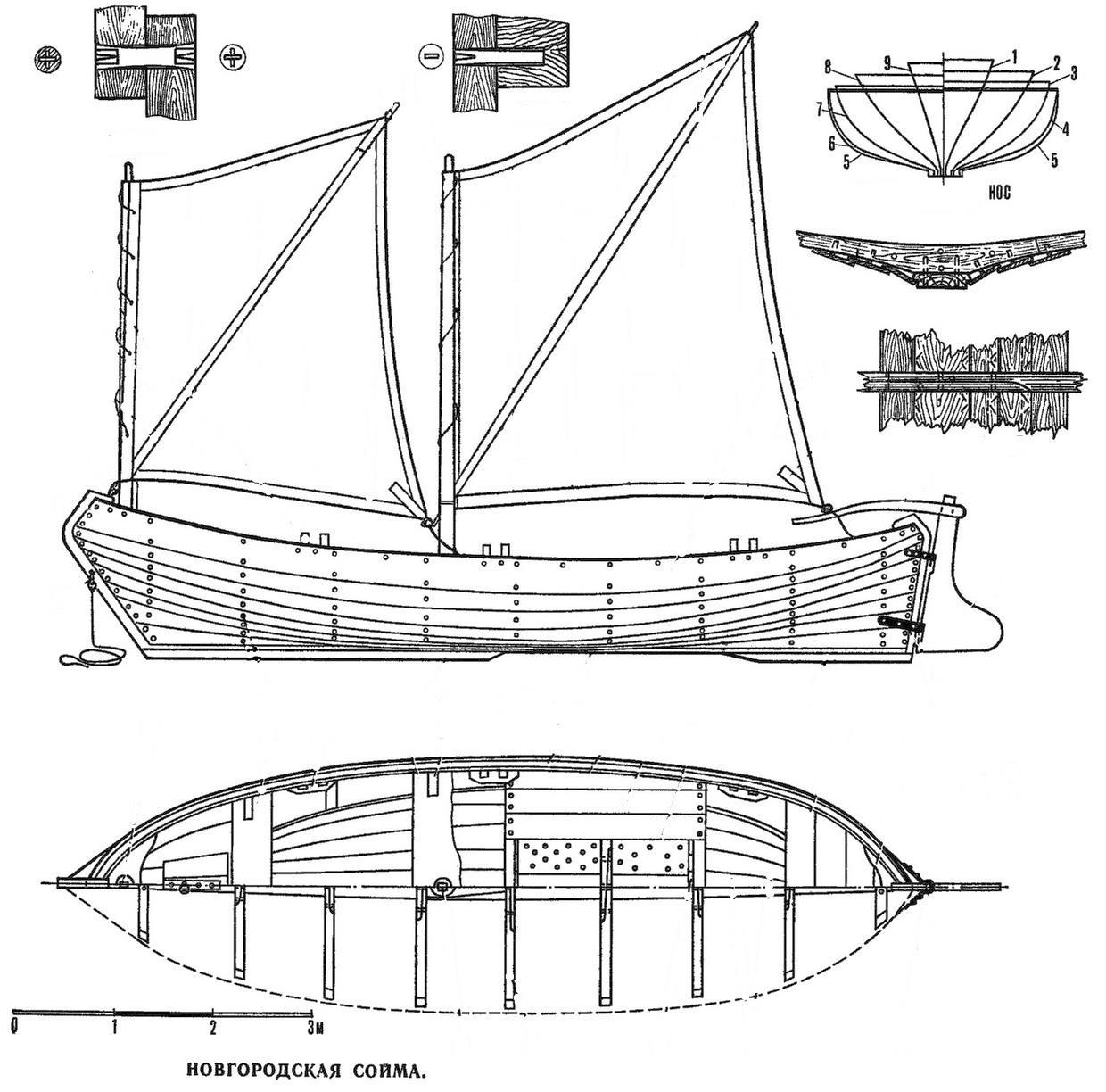

А давайте посмотрим на Северо-запад нашей страны в те далёкие времена. С этим направлением вообще всё очень туго. То есть кому на самом деле подчинялись люди, живущие в тех краях, сегодня внятно не известно. Хотя известно, что жизнь там была весьма активной. Примерно в то время там сформировался очень интересный тип судов. Сейчас они известны под названием соймы. Причём ясно, что это просто общее название крупных (до 16 и более метров длиной) суда универсального назначения. Другими словами, на соймах плавали и те, кто торговал, и те, кто зверя бил, и те, кто рыбачил. Строго говоря, сойма – просто слово (есть мнение, что финское). То есть этим словом может в каком-то месте называться и почти плоскодонное, но всё же круглоскулое судно. Это так называемая Ильменская сойма. Вот эти соймы:

Обратите внимание на то, что обшивка здесь встык, а форштевень почти вертикальный. Вот здесь покрупнее:

Транец треугольный. Немного похоже на другое традиционное русское судно, но про него чуть позже. Сейчас про сойму. Я показал ильменскую, но когда сейчас говорят «сойма», то чаще имеют в виду не её, а именно Новгородскую или «курносую» сойму. Не факт, что в давние времена сами новгородцы свои суда так называли. Во всяком случае в официальной переписке 19 века судостроители с Ладоги, очень долго не могли понять питерских чиновников, что от них хотят. А хотели, чтобы те просто построили то, что они строили всегда – соймы. То есть, когда теперешний термин утвердился – отдельный вопрос, но сами курносые соймы строили очень давно – минимум с 13 века.

В общем, сойма – это морское парусно-гребное судно, несущее одну или две мачты с одним или двумя парусами. В поперечном сечении судно килеватое, то есть не имеющее плоского участка совсем. Наружная обшивка сформирована из широких досок внакрой, сшитых между собой вицей. К набору доски были закреплены деревянными нагелями. Форштевень соймы имеет в надводной части очень характерный «лебединый» изгиб, из-за которого их и называют «курносыми». Наиболее архаичные варианты конструкции такой же изгиб имели и в корме, но потом ахтерштевень стали делать прямым. Говорят, что это делалось для того, чтобы уберечь борта во время швартовок одного судна к другому в условиях волнения. Сомнительно, ну ладно. На соймах традиционно ставился руль, закреплённый на ахтерштевне. Этим они были намного совершеннее их западных соседей, а нежёсткая конструкция корпуса позволяла без труда ходить по короткой крутой Ладожской волне, что делало соймы просто незаменимыми в тяжёлых условия местного плавания. Ещё один интересный элемент конструкции – это выступающие элементы киля на днище. С одной стороны они выполняют функции «нормального» киля парусника для улучшения характеристик лавирования под парусом, а с другой – предохраняют корпус судна при швартовке носом к необорудованному берегу или посадке на мель. Что-то я говорю, да говорю... вот картинка. Это и есть «курносая» сойма:

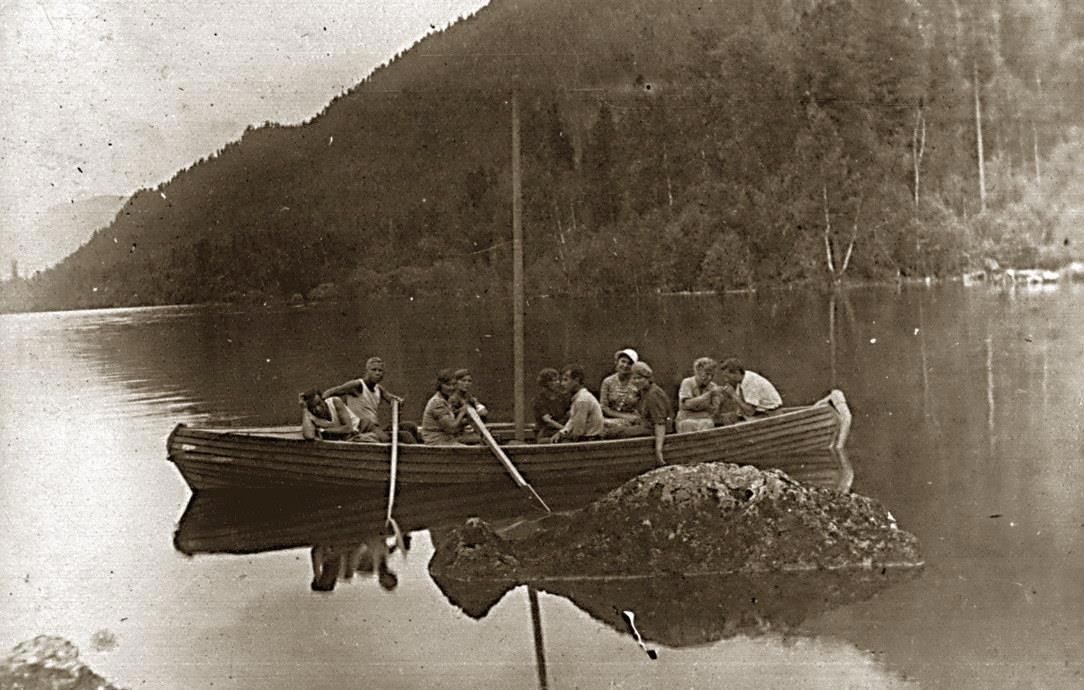

А вот фотография. Это тоже сойма:

А вот это тоже сойма, но одномачтовая. Всё это, как вы понимаете – современные реконструкции:

Кстати, вы обратили внимание насколько эти суда похожи на те картинки, которые рисуют художники, когда хотят изобразить древнерусские суда? Осталось только звериную голову на форштевне сваять. Может и были такие, но на картинках летописей никаких зверей не наблюдается вообще-то. Хотя, как отказать людям в творчестве? А вот такие лодки, очень похожие на сильно уменьшенную сойму, сейчас называют кижанками:

Понимаете, наверное, что они являются очень близкими родственниками. Я не просто так начал говорить про соймы. Дело в том, что в истории нашей страны есть любопытный эпизод, который нет-нет да и припомнят в печати. Речь идёт о походе новгородских ушкуйников на Сарай-Бату в 1374 году. Ушкуйниками называли лихих людей, которые промышляли грабежом купеческих караванов. И вот это уже любопытно. Ведь, если состоялось такое мощное пиратское сообщество, чтобы войти в историю, да ещё так ярко, то должны были быть и очень активные торговые связи. Ведь ушкуйники с них кормились, хотя и воевали много. Ведь поход на Сарай не единственный их «подвиг». Сначала они куда чаще ходили на Запад, потом обратили свой взор на Волгу. В летописях, кстати, их так и называли – волжанами. Громили Казанские города, даже на русские города нападали. Серьёзные ребята и, прежде чем вернуться к теме, мне хотелось бы задать несколько риторических вопросов. Главный – насколько они вообще были пиратами? Попробуйте проанализировать их походы. Уничтожили столицу шведов Сигтуну, столицу финнов Аво, напали на Швецию, разорив две провинции. Говорят, что часть дружинников посадского войска входили в отряды ушкуйников. Известно, что после нападения на Сарай хан грозно потребовал у князя Дмитрия усмирить ушкуйников. А князь Дмитрий в свою очередь написал письмо руководству Новгорода (!). Так кто ими командовал-то?.. Конец действиям ушкуйников положил только Иван III, хотя и ему для этого пришлось большую рать собрать. Надобность отпала?

А теперь подумаем. Ушкуйники успешно громили врагов Руси, участвовали в дележе власти на стороне центра. При этом они находились под явным влиянием властей Новгорода – крупнейшего торгового центра, власть Орды над которым так и осталась относительной. Причём новгородцы не сильно скрывали своё влияние на ушкуйников. При этом Орда свои войска туда никогда не посылала. Почему? Нам рассказывают про то, что погода помешала. Ну да, верю, конечно – в горах Кавказа не помешала, в Каракумах тоже, а вот под Новгородом – ну, никак. Да. А может всё же что-то не так? Посмотрим на всю карту. Сколько могучих сил схлестнулись в этой борьбе от Скандинавии до Урала, от Мурмана до Каспия и в центре всего этого Московское княжество, которое находится под этим, как его… А! – под «игом». Пока. Но скоро всё изменится и во второй половине 15 века на Руси появится Софья Палеолог и принесёт на Русь тему Третьего Рима и ставший традиционным герб в виде орла с двумя головами. Ну, как же – это же родовой знак Палеологов! Святое дело… Так ведь нам твердят? Правда не совсем понятно, какое отношение имеет к этому Русь. Как-то нелогично получается, ведь ни у Византии, ни у нас матриархата тогда не было, и родовой знак мог передаваться только по мужской линии. При чём же здесь Софья? Ведь она же женщина? Да. Много чудесного и загадочного в этом мире. Женщина принесла нам герб и скоро его начнут на деньгах чеканить. Вот таких, например:

Это ряшка и орёл. Тот самый, с двумя головами. Ой! А ведь я ошибся – только заметил, что надпись-то сделана вязью и отнюдь не русской. Ну, да – всё правильно. Наши деньги из-за этого орла так легко перепутать с деньгами, которые чеканили в Золотой Орде. Им никакой Софьи не понадобилось – так взяли, да и отчеканили этот самый символ Палеологов на свих деньгах. Да и Софья тогда ещё и не родилась ещё, а орлов уже чеканили. Вообще Фёдоров-Давыдов в своей незаконченной книжке «Денежное дело Золотой Орды» насчитал 614 типов монет (и говорят, что это далеко не всё). Некоторые были без картинок. На других можно увидеть воина, барса, птичек, другие картинки. Так что орёл-мутант встречается на их деньгах не часто. Однако самое интересное здесь то, что сами византийцы на своих деньгах тех орлов вообще никогда не чеканили. Получается, что они для развесёлых монгольцев этот свой символ берегли. Знали, что птичка им понравится. Вот такие затейники были эти самые татаро-монгольцы. Посмотрите на этих смешливых ребят. Вот так их законопослушно сейчас рисуют:

Правильно ведь? Какие у них хитрые лица… Вы даже не представляете, до какой степени они весёлые мистификаторы. Ведь кроме чужого орла на деньгах, они ещё и в могилах вокруг своих городов специально закапывали не родственников своих узкоглазых, а своих рабов. И теперь археологи кладбища Золотой Орды раскапывают и находят там одних только европейцев. Чувствуете тонкость юмора этих самых коварных монгольцев? Но, это я так – к слову. Я вообще-то про ушкуйников. Вот тоже ребята забавные. И чего это их под конец 14 века понесло к Сараю-то? Ведь выше по течению были и другие города монгольцев. Один даже раскопали недавно, и он оказался ну просто очень богатым, да ещё и никаких фортификационных сооружений вокруг него не обнаружено и войск там тоже вроде бы не было. По крайней мере оружия там почти не нашли. В этом городе, кстати, даже монеты чеканили. Неохраняемый банк – прямо мечта бандита. Просто приходи и грабь. Вот здесь я писал про эти раскопки –https://author.today/post/27194 . Там, кстати, тоже ни одного монгольца на кладбище не нашли. Совсем. Одни европейцы. Сказать честно – даже как-то жутковато становится. Столько лет эти самые монгольцы в наших краях жили, столько воевали и при этом – ни одного захоронения. Слушайте, ребята, а может они были все детьми Маклауда Конрада или там Дункана какого-нибудь? И они так и не смогли помереть ни разу? Или нет. Наверное, они все превратились в этих, в зомбиев! И теперь бродят по степи где-то и всё ищут, ищут – кому бы ещё эту самую «игу» устроить? Кошмар, короче… А! Я ведь про ушкуйников. Проплыли это они гордо так мимо неохраняемых богатств Укека, других городов помельче и хладнокровно направились к Сараю. Может славы хотелось очень сильно (шутка ли – столицу ограбить)? Или страсть как захотелось с монгольцами повоевать? Чудеса, одним словом…

Ну, и ладно. Мне так больше их кораблики интересны. Беда такая – никто не знает, что это были за суда. Споров вокруг них просто видимо-невидимо. Шуточное ли дело – они ведь на них и по Ладоге плавали, и по Балтике, и по Волге с притоками. У них были разные корабли? Да нет – в том то и дело, что ушкуйников так называли именно из-за их кораблей – очень они были своеобразные. Таких больше ни у кого не было. Назывались они ушкуями. Откуда слово взялось – версий много. То есть никто этого наверняка не знает. Такая же история как… с соймами? Тоже ведь название ниоткуда. Одно известно – и ушкуи, и соймы, и ушкуйники – все они из одного места, из-под Новгорода с пригородами. Разница одна – все знают сейчас, что такое сойма, но никто не знает, что такое ушкуй. Вот и я не знаю, но зато я точно знаю, что для всех мест, где плавали ушкуйники, сойма очень хороша. Даже Пётр первый уж на что скрипел зубами от злобы на всё русское, но и тот соймы не трогал. Хотя, думается мне, что он о том своём дурном указе пожалел потом. Ведь всё вернулось на круги своя ещё в годы его правления. Но об этом в следующий раз.

Хорошо. Чтобы было надёжнее, можно подойти немного с другого боку. Посмотреть, например, что ещё с названиями судов в этих местах творилось. Ведь слово «сойма» было буквально навязано в 19 веке в качестве общеупотребимого. Правильное решение, кстати. Это называется унификацией. Правда здесь немного перестарались и разные типы судов сгребли в одну кучу. А ведь у них разная конструкция, и характеристики тоже разные. Посмотрите ещё раз на сойму «курносую» и сойму ильменскую. То, что на одной обшивка вгладь, а на другой – внакрой ещё полбеды. Куда серьёзнее то, что соотношение главных размерений у них тоже разное. У ильменской соймы высота борта меньше. То есть на ней в большую волну плавать не так безопасно, как на новгородской. Получается, что здесь сосуществовали сразу две традиции. Скажу больше – две совершенно разные традиции. Разного происхождения, сформировавшиеся в разных местах. Может именно из-за этого в былине про Василия Буслаева, записанной в этих местах, его корабли называют то «носадом», то «лодьей»? Ещё раз обращу ваше внимание – ни ушкуя, ни соймы никто в былине не поминает. Термины совсем другие. Так что же удивляться тому, что местные судостроители столичных чиновников не поняли, когда те стали требовать от них построить какую-то «сойму»? Это не местное слово, а чиновничье, и откуда его чиновники взяли – второй вопрос. С ушкуями примерно та же история. Ведь сами ушкуйники про себя не писали, что они, мол, есть ушкуйники и плавают на ушкуях. Хотя нельзя утверждать наверняка, что носителей именно этого названия среди них не было.

В общем, мне так думается, что нужно рассматривать суда отдельно, а их названия – отдельно. Это разные вещи. Вот подходящий «например»:

Эта фотография традиционной лодки с Соловков подписана как «шняка». Нашли десять отличий от соймы? Не ищите – их нет. Просто названия разные. Они, между прочим, всегда и везде разные были. Даже сейчас они разные.

Вернёмся на воду на немного – тема плавания в этот период одними ушкуйниками ведь не ограничивается. Намекаю – наличие пиратов на воде означает наличие их жертв в достаточном количестве. То есть по Волге-матушке со всеми её притоками и по водоёмам на севере и западе должно было осуществляться весьма интенсивное судоходство. Даже когда историки говорят про раскопки того же Укека, то прямо указывают на то, что город был построен для удобства торговых людей. Нужно понимать, что люди эти совсем не обязательно должны были добираться до Укека караванными тропами. Зачем, например, тем же персам карабкаться по горам с востока и с запада от Каспия, когда можно вполне комфортно проплыть на север по воде? Даже не обязательно персы это должны были быть. Это могли быть гости из Индии, например. Ведь не зря же на Руси находят время от времени золотые танка (динары) Делийского султаната 14 века. А у нас, в Астраханской области (Селитренное городище) даже бронзовый чекан для этих монет нашли. В свою очередь в музеях Индии можно найти серебряные монеты, отчеканенные на Нижней Волге.

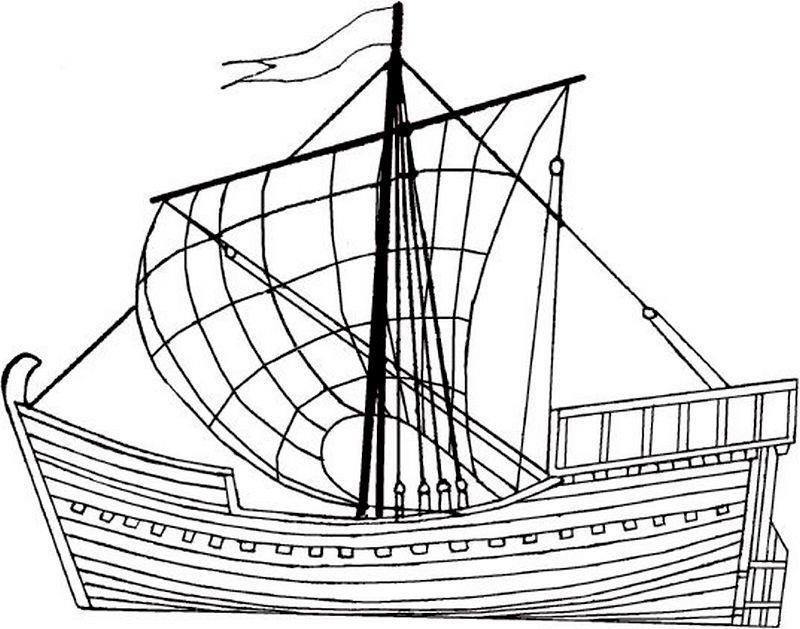

Такие связи подтверждаются ещё и тем, что на всей нижней Волге не нужно было пояснять, что такое «асламка». Для местных нужно. Поэтому поясню. Асламка (осламка) – это грузовое парусное судно класса река-море родом с юга в целом. Однако у нас оно прижилось очень неплохо. Настолько, что имело второе название – енотаевка. А это уже по названию села Енотаевка в Астраханской области. Асламки могли иметь одну или две мачты с парусами. Грузоподъёмность в среднем 20-40 тонн. Длиной до 18 метров. Вот так примерно они выглядели:

Живую асламку найти сейчас вряд ли возможно, но одну покойную Каспий несколько лет назад вернул людям. Вид у неё правда не очень:

Наверное, вы обратили внимание на то, что судно немного напоминает ильменскую сойму, хотя высота борта у асламки значительно выше и форштевень сильно наклонён вперёд. Однако куда большее сходство асламка имеет с нашим местным судном – реюшкой. У всех этих трёх судов обшивка вгладь и конструкция в целом отличалась только в мелких деталях. Отсюда напрашивается простой вывод о том, что во времена страшного престрашного «ига» культурные, технические, экономические связи Руси никакого застоя не имели. Всё текло своим чередом как минимум в направлении север-юг, и никаких препятствий непреодолимого характера здесь не было. Да и в направлении восток-запад всё было в целом нормально. Были только наши внутренние склоки (посмотрите список походов ушкуйников) на фоне активности соседей на всех границах. Нужна была очередная достаточно мощная сила, которая всё эту благодать снова собрала бы в один мощный кулак. Она появилась потом... при Иване Грозном. Соймы тому свидетельством.

Продолжение следует…