Электрификация России.

Автор: НиксерНачать надо с того, что Империя не была отсталой страной в выработке электроэнергии. В 1900-1914-м годах темп электрификации был одним из наиболее высоких в мире. В 1913 году занимала 5-е место в мире по выработке электроэнергии.

Страны на 1913 год по млрд. кВтч . США 26,3. Германия 8,0. Англия 2,5. Италия 2,2. Россия 1,9. Франция 1,8. С учетом, что Россия к 1916 году вышла на 4,7 кВтч., то возможно поднялась и на 3-е место. Цифры для сравнения надо еще поискать.

В 1910 году немецкая компания Siemens & Halske в партнерстве с американской Westinghouse заложила Волховскую ГЭС. 25 февраля 1917 года Управление внутренних водных путей Министерства путей сообщения опубликовало «План строительства новых водных путей, улучшения и развития существующих, выработанный особой междуведомственной комиссией в 1909-1912 гг.» Отдельный раздел плана предусматривал строительство более десяти мощных гидроэлектростанций на судоходных реках Европейской России и Сибири. План был рассчитан на 12 лет, а его общая стоимость составляла 2 миллиарда рублей». Однако гражданская война заморозила выполнение данных планов, как минимум потеряли 10 лет.

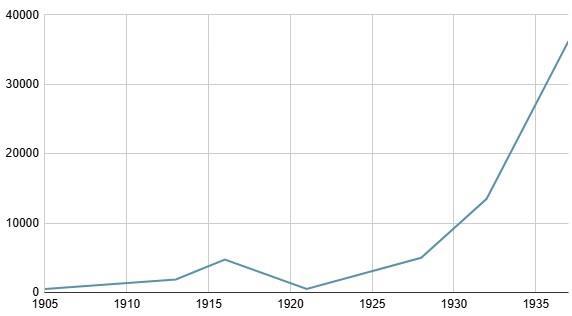

График выработка электроэнергии в России по годам:

Еще до Революции - один из ведущих российских учёных того времени - Владимир Вернадский – отличавшийся широтой интересов и впечатляющими способностями к аналитике, предсказывал, что к 1925-му году вся страна будет охвачена районными станциями типа «Электропередачи», и производство станет полностью электрифицированным.

В стране еще до Революции существовала достаточно развитая электротехническая научная школа, за период 1899—1913 годов состоялись семь Всероссийских электротехнических съездов, на которых обсуждались актуальные проблемы электротехники и электроэнергетики. В том числе, разрабатывались методы оптимального распространения электричества на территории страны и предлагались проекты электрификации. По некоторым источникам, подготовка проекта масштабной электрификации России велась ещё до Революции 1917 года немецкими инженерами, работавшими на Петербургской электрической компании. По другим данным, основой плана ГОЭЛРО стали наработки созданного в 1916 году отдела энергетики академической Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС).

Однако осуществление планов серьёзно тормозили отсутствие единой системы управления (около половины энергообъектов находилось в руках иностранного капитала), несовершенство нормативной базы и частная собственность на землю. Что в свою очередь вело к проблемам:

— из-за отсутствия юридической базы, позволяющей урегулировать прокладку ЛЭП на частных владениях, строительство удалённых от населённых пунктов станций не представлялось выгодным;

— из-за личных пристрастий ведущих инженеров страны упор делался на строительство тепловых электростанций, в то время как ГЭС отводилась вспомогательная роль;

— подавляющее большинство станций производило постоянный ток – в стране не было заводов, которые бы собирали оборудование для работы с переменным током;

— выгоду в электрификации видели лишь немногие влиятельные жители России. В основном дворянство и мещанство не было заинтересовано в модернизации;

— не существовало до 25 февраля 1917 года (революция 28 февраля) централизованного государственного плана электрификации, государственного финансового плана и управляющих органов. Работы велись частными компаниями – «Сименс и Гальске», «Обществом Электрического Освещения», городскими электротехническими обществами.

Но это положение не было статичным, над этими проблемами в государстве интенсивно работали. Профессора-преподаватели МГИМО А.И Грищенко и П.С. Зиноватный исследовали законодательные акты и иные правовые документы государственной власти в области электроэнергетики в период с 1885 г. до 1918 года. И пришли к выводу, что к началу Февральской революции «правительство Российской Империи подошло с определившимся направлением политики в отношении электрических предприятий», а именно:

1. Вводилась монополия государства на производство и передачу электрической энергии, для чего устанавливалась особая концессионная система возникновения электрических предприятий.

2. Создавались правовые условия для свободной деятельности электрических предприятий. В первую очередь, они получали право в определенном порядке принудительно отчуждать частновладельческие земли или участвовать в пользовании ими и право пересечения дорог для устройства электротехнических сооружений.

3. Поощрялось составление и воплощение плана строительства частным капиталом или непосредственно казной на концессионных началах сети крупных районных электрических станций в местах залегания минерального топлива или «белого угля» — силы падения воды.

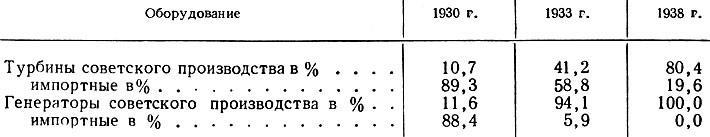

И если в правовой базе шли подвижки, так или иначе и без госплана большевиков данные проблемы были решены во всех странах, то, что отличало большевиков после провала мировой революции, это стремление к автаркии. Правительство озаботилось строительством отечественных турбинных заводов, добивались замкнутого цикла. Конечно первые отечественные турбины появились далеко не сразу, высокий прирост выработки электроэнергии, которым гордились создатели ГОЭЛРО шел за счет импортного оборудования. Не достались в наследство Республики турбино производственные мощности.

Эту проблему смогли решить только к середине 30-х годов. До этого спехи ГОЭЛРО шли за счет технического рывка капиталистических стран в производстве турбин и генераторов. Рост производительности импортных турбин привел к небывалому росту производства и советской электроэнергии, а нет от магии советского строя.

И без Революции был бы аналогичный высокие темпы роста по тому, как строились на тех же импортных закупках. Как пример гордость ГОЭЛРО, вторая на момент постройки по мощности в Европе ТЭЦ - Каширская электростанция. Строительство Каширской электростанции планировалось еще в дореволюционные годы, но не было реализовано в связи с невозможностью достичь соглашения по поводу места строительства станции. В итоге притупили в 1919 году. Оборудование для Каширской электростанции собиралось со всей страны – одну турбину успели вывезти из Риги, другую везли через всю Сибирь из Владивостока (куплена очевидна при царе), котлы забрали с тамбовского завода «Красный боевик». Торжественное открытие Каширской ГРЭС состоялось 4 июня 1922 года.

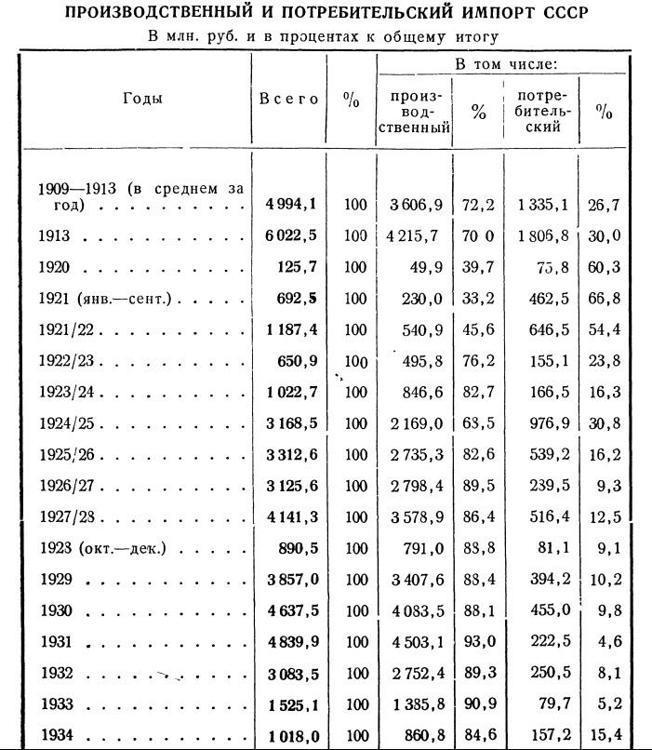

Очевидно же, что и без Революции эти мощности были бы введены в строй. Ввод их в строй был запланировал и от части оплачен. Может возникнуть вопрос, а стали бы при монархии выделять на электрификацию страны средства, закупать в таком объеме турбины? Запланировать то, что угодно можно. Однозначно сказать сложно, но судя по балансу производственного и потребительского импорта в поздней империи, то видно, что потребительские товары не были в приоритете. Средства выделяемые на производственные товары намного выше тех, что могли выделить в СССР. Только в 1931 году смогли по производственному импорту обойти 1913 год.

И еще не маловажный аспект в рассмотрении вопроса роста электроэнергии. Топливный вопрос, для генерации электричества прежде всего нужен уголь.

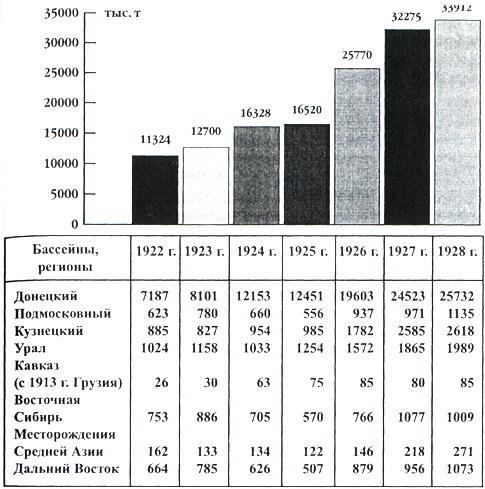

Угольная промышленность России в конце XIX – начале XX века развивалась стремительными темпами. За период 1887–1900 гг. добыча выросла в 3 раза, а в 1913 г. по сравнению с началом века – в 2,2 раза. Максимальный уровень добычи угля в Российской Империи был зафиксирован в 1914 г. – 36,1 млн т.

В СССР же и к 1928 году так и не вышли к показателям 1913 года.

С учетом, что в состав СССР не входила Польша, то посмотрим только по Донецку. Максимальный уровень добычи в Донбассе был достигнут в 1916 г. – 28,7 млн т угля, против 25,7 к 1928 году. Так, что СССР судя по добыче угля был на пределе свой выработки электроэнергии, даже удивительно, как при меньшей добычи угля смогли в СССР добиться кратно большего производства электроэнергии.

Без гражданской же войны высокие темпы добычи угля вероятно продолжились бы. Гражданская война нанесла просто колоссальный ущерб данной отрасли. К 1928 году отрасль так и не восстановили до дореволюционного уровня. Рост 1920-х был за счет успехов в развитие капиталистами горнопроходческого оборудования и возможностями его покупать молодой Республикой. В 1922—1928 гг. на шахтах работали только иностранные врубмашины. За этот период было приобретено за границей около 300 врубовых машин различных типов американского, германского и английского производства. Для отбойки угля начали применять отбойные молотки (до этого обычное кайло). И только в 1928 г. на Горловском машиностроительном заводе изготовлена первая отечественная врубовая машина ДТ («Донецкая Тяжелая»). Первый советский отбойной молоток появился в 1934 году, а в 1937 году Томский электромеханический завод начал серийное производство.

Если советская индустриализация началась в мае 1929 года, то к этому году по всему выходит по производству электроэнергии и без Революции показатели были бы не ниже. Чудо ГОЭЛРО не в темпах роста, которые якобы царское правительство не могло обеспечить, а в том, что вообще смогли в разрушенной гражданской войной стране с невозможностью платить по иностранным кредитам реализовать довоенные планы.