Школа литературного мастерства 13. Планирование в литературном творчестве. Структура произведения

Автор: Сабина ЯнинаПриветствую всех! Сегодня давайте поговорим о планировании в литературном творчестве.

Планировать или не планировать? А если планировать, то как? Очень часто начинающие авторы сталкиваются с этими вопросами.

Начнём с первого вопроса: планировать или не планировать?

Для его решения надо понять, что такое творчество? Психологи определили, что начинается творчество с озарения и вдохновения.

Вспомните тот первый миг, когда у вас возникли и захватили какая-то идея, образ, необычный звук… которые зародили в душе вдохновение воплотить их в произведении. Именно вдохновение и озарение рождают идею книги, сюжет, образы героев, события и целый мир! Нам хочется сесть и скорее написать, выплеснуть на бумагу этот волшебный поток. Так рождаются истории. И это таинство рождается в недрах правого полушария нашего мозга.

НО, к сожалению, импульсы озарения и всплески вдохновения кратковременны. Они могут только дать первый толчок нашему воображению, подхватить нас в процессе написания, показать новый путь, нового персонажа или ситуацию.

Первоначального импульса озарения и всплеска вдохновения может вполне хватить для написания короткого произведения, например, рассказа. И потому чаще всего короткие формы художественных произведений пишутся без планирования, по наитию.

Однако чем больше произведение, тем чаще и чаще нас оставляет вдохновение. И тогда включается в работу левое полушарие мозга, которая отвечает за логику и планирование. Именно оно подсказывает нам, как лучше рассказать интересную историю читателю.

Научно установлено, что и правое, и левое полушария мозга у писателей работают одинаково активно. Чтобы мыслить творчески или аналитически, человеку приходится задействовать связи между всеми отделами мозга. Поэтому наиболее эффективная творческая работа становится возможной, когда работают и правое, и левое полушария, когда логическое мышление сочетается с интуицией. Однако, несмотря на то, что оба полушария мозга писателя работают активно, они НЕ работают одновременно! На это стоит обратить внимание начинающему писателю: когда вы пишете, когда к вам пришло вдохновение и вы его в потоке, ни в коем случае не отвлекайтесь на исправление ошибок, на уточнение какой-то информации (например, поиск синонима слова и т. п.). Пишите! Ловите миг вдохновения. Пусть оно выплеснется всё на бумагу. У вас будет время и перечитать, исправить стиль и язык, и ошибки.

Вот потому очень важно при написании крупной прозы отделять периоды планирования и самого творчества.

Однако есть писатели, которые и крупные произведения пишут без планирования. Я не говорю о тех, кто не пишет план, но постоянно прокручивает в голове структуру книги, её эпизоды, последовательность развития событий. Это то же планирование, только в уме. Я говорю о тех, у кого нет интересной истории, о которой они хотят рассказать читателю. Для них важен сам процесс, ощущение вдохновения, когда творческий поток уносит в яркий мир. Для них писательство — развлечение: пока интересно, они пишут по принципу «куда кривая вывезет». Когда же интерес угасает, работа над книгой забрасывается, в лучшем случае быстренько сворачивается или автор переключается на новую, пока ещё горячую идею.

Определите сами, к какому типу авторов вы относитесь.

Дальше я буду писать для тех, кто хочет рассказать читателям свою интересную историю — написать большую прозу, а это подавляющему большинству писателей невозможно без планирования.

Большинство планирующих свою работу писателей делает это не потому, что это так надо. А потому что это удобно.

Вспомним хотя бы Льва Толстого. Он переписывал роман «Война и мир» восемь раз, а отдельные эпизоды переделывал более 26 раз. И не только потому, что исправлял стиль и язык, но и кардинально менял сюжетные линии, добавлял новых персонажей.

Сегодня разработаны принципы планирования крупных произведений, которые существенно помогают снижать трудоёмкую работу писателя. Я коротко расскажу о них. Если будет интересно, то напишите в комментариях к этому блогу, я опишу подробнее в следующих блогах.

Существует много подходов авторов к планированию произведения, каждый выбирает тот, что удобнее ему. Из наиболее часто встречающихся приёмов:

— Поглавник: составляется план, где выделяются главы, и даётся краткое описание всех происходящих в них событий.

Плюс подхода: видно и динамику сюжета, и развитие героев, и проблемные моменты. Такой подход позволяет писать текст не по порядку.

Минус подхода: он негибкий. При изменении какого-то момента в сюжете или при появлении дополнительной линии, начинает «сыпаться» весь последующий план.

— Поэпизодник: общий план составляется схематически и ограничивается просто названием глав, в которых отражается их суть. И переходя к написанию очередной главы, автор уже подробно расписывает схемы их эпизодов.

Плюс подхода: вносить текущие изменения в такой план намного проще. Поэпизодник удобен в том случае, если автору приходится писать «нелюбимые» сцены — у кого-то это романтические моменты, а у кого-то это «боёвка» или переходные, не слишком информативные эпизоды. Расписав такие сцены схематически (кто где стоял, какие чувства испытывал, о чём говорил и т. д.), потом проще добавить в них деталей и «олитературить» уже готовый каркас.

— План сюжетных линий: Такой вид планирования подходит к работе над сложными, нелинейными или многоплановыми произведениями. В этом случае план составляется по каждой сюжетной линии. Получается несколько планов, в которых нужно обозначить и выделить точки пересечения отдельных линий.

— Снежинка: Это даже не совсем план, а своеобразный метод написания текста. Вкратце он представляет собой поэтапное разворачивание простой, в 2–3 предложения фабулы. С каждым новым этапом первоначальное краткое содержание усложняется, обрастает деталями, связями, конфликтами, новыми героями и т. д.

Но перед тем как переходить к подробному планированию тем или иным способом, нам нужно продумать общую структуру будущей книги. Как это сделать? Чтобы понять это, откроем книгу Уэйланд Кэти Мари «Архитектура сюжета: Как создать запоминающуюся историю».

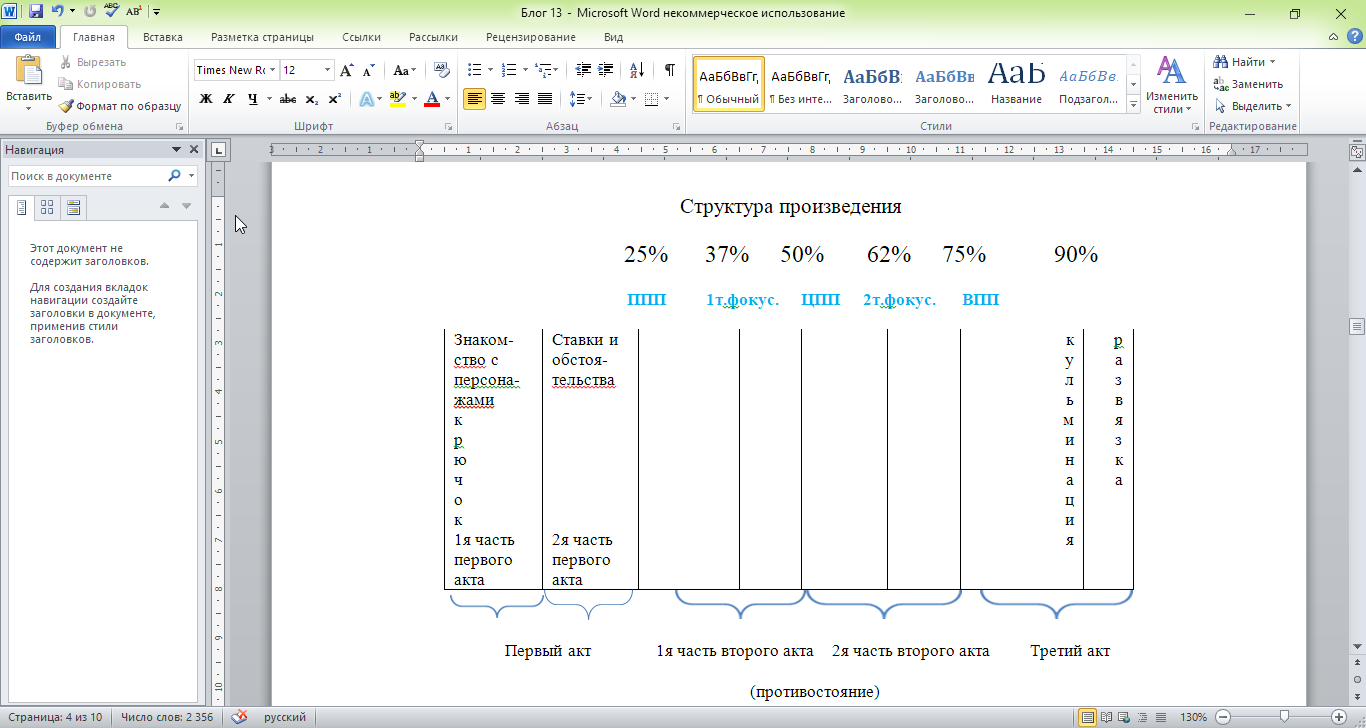

На схеме я изобразила основные моменты в построении сюжета книги, в которых раскрывается будущая история.

А теперь подробнее: как создать интересную историю.

Итак, начало произведения.

О нём я подробно написала в предыдущем блоге и поэтому сейчас останавливаться не буду. Скажу только, что начало произведение — «крючок», с которого мы начинаем первую часть первого акта.

Первый акт произведения.

Фактически можно разделить на две части:

1-я часть первого акта — «знакомство и персонажи»

2-я часть первого акта — ставки и обстоятельства»

На что обратить внимание в первом акте:

1. Если «крючок» в самом начале произведения сработал, можно замедлить действие, чтобы вдумчиво представить читателю героев и глубже их раскрыть.

2. Здесь вам необходимо показать яркие черты характера героев, что ими движет и каковы их убеждения.

3. Прописать все значимые элементы места действия.

4. Дать ясно понять, чем рискуют персонажи в надвигающемся конфликте.

При этом обращайте внимание, что каждая сцена должна быть наполнена смыслом и соединяться со следующей сценой по принципу «домино».

В первом акте мы всё, что необходимо, расписали и вышли к первой сюжетной точке произведения — ППП (первый поворотный пункт), который располагается приблизительно после того, как мы напишем 25% текста всей книги.

ППП – это событие, которое меняет всё и становится переломным моментом лично для героя.

ППП почти всегда меняет историю настолько безвозвратно, что это касается даже окружения героя (места действия или состава второстепенных персонажей).

До ППП (в первом акте) или во время ППП (автор сам решает, как сделать лучше) происходят ПС (провоцирующее событие) и КС (ключевое событие).

Провоцирующее событие приводит в действие цепочку элементов сюжета по принципу «домино».

Ключевое событие происходит после провоцирующего. Это событие вовлекает героя в сюжет.

Иногда провоцирующее событие может произойти ещё до начальной главы. Однако ключевое событие должно произойти в самой истории — читатели должны его увидеть.

Второй акт произведения. Его суть — противостояние.

1-я половина второго акта:

Персонажи должны своевременно и эффектно среагировать на событие ППП.

Поскольку жизнь и планы персонажей перевернулись с ног на голову (или в значительной мере поменялись), они должны найти новые способы взаимодействия с миром и с противодействующей им силой.

Зачастую именно в этой части истории герой приобретает навыки/ инструменты/ знания, необходимые ему для финальной битвы в третьем акте.

Ближе к концу первой половины второго акта герой подвергается давлению антагониста: примерно на 37% текста герой оказывается в первой точке фокусировки.

1-я т. фокус. — сцена, где антагонисту даётся шанс поиграть мускулами и поразить читателя и героя своей устрашающей силой. Это момент, который подготавливает изменение тактики героя в будущем (в ЦПП), напоминая читателям о возможностях противника; поднимает ставки и предвещает кульминацию. Тут в центре внимания главный конфликт героя, а не побочная линия.

Таким образом, первая половина второго акта — место, где глубже раскрывается характер героя, и появляются предвестники важных событий. Это самая медленно текущая и вдумчивая часть истории, в ней закладывается фундамент, который будет служить опорой героям в кульминации.

2-я половина второго акта:

Начинается (приблизительно на отметке 50% текста) с переломного момента — центрального переломного пункта (ЦПП), а конкретно, с решительного поступка героя, который открывает череду поступков героя. Герой больше не уходит в глухую оборону, а действует решительно.

В середине второй половины второго акта появляется вторая точка фокусировки. 2-я т. фокус. ещё раз демонстрирует присутствие антагониста и его силу. Например, ею может быть крупная ссора, захват в плен друга, бесчинства антагониста, демонстрация его власти и т.п.

На этом отрезке истории к герою зачастую приходит озарение. После ЦПП он начинает лучше принимать и свою ситуацию, и положение противника. Его действия могут представлять собой как мысленные открытия, так и проявление настоящей агрессии против антагониста. Иногда его атака заключается лишь в полном и намеренном игнорировании соперника.

Некоторые его проблемы в этой части истории будут устранены, однако основные проблемы – как внутренние, так и внешние – ему предстоит решить в третьем акте. Часто проблемы, которые улаживаются в этой части, служат тому, чтобы усугубить истинный глубинный конфликт или заострить на нем внимание.

Динамика событий нарастает в сторону кульминации. Особое внимание следует уделить на внутреннюю трансформацию героя и его взаимоотношения с другими значимыми персонами.

Все побочные линии должны завершиться или плавно перетечь в основной сюжет для кульминации.

-----------------------------------------------------

Побочная линия – проработка тематически связанных, но менее значимых личных качеств героя, это «миниатюрный» сюжет, раскрывающий дополнительную историю. Они делают читателю передышку от основного сюжета. Хорошо дать эмоциональную побочную линию. Например, любовную.

-----------------------------------------------------

Третий акт.

Третий акт начинается примерно у отметки 75%, хотя выбор точки может быть шире, чем у предыдущих актов; он может начинаться и на отметке 70%, но не позднее 75%. Открывает третий акт вторая переломная сюжетная точка (ВПП), подготавливающая героя к финальному конфликту — кульминации.

ВПП — выбор героя: совершить поступок или умереть. Всё, на что надеялся герой, рассыпалось. Это может быть полное сведение на нет всех успехов героя, достигнутых во втором акте, или неожиданное событие, или личное решение, или встреча главного героя с антагониста.

Причина всех неудач — внутренний страх или сомнение героя. Именно тут герой должен выстоять духовно и эмоционально. Он должен решить, что побороть противника — стоящая цель, чтобы побороть все страхи и сомнения. И он преодолевает их. Необходимо представить весомые доказательства, что герой изменился.

Начиная с ВПП, третий акт набирает темп, который больше не замедляется. Однако, несмотря на быстрый темп, третий акт должен быть изначально тщательно продуман, чтобы все дополнительные составляющие были или завершены и убраны с пути, либо собраны для решающего сражения.

Кульминация.

Неизбежность и внезапность — две обязательные составляющие каждого идеального финала.

В некотором смысле третий акт и есть кульминация: после ВПП события достигают апогея. Герой и антагонист обмениваются ударами, и кульминация — наивысшая точка накала.

Кульминация для главного героя — откровение.

Кульминация происходит ближе к концу книгу — как правило, начинается на отметке 90% и заканчивается за одну — две сцены до последней страницы.

Кульминация обычно включает череду сцен, плавно подводящих к важному кульминационному моменту.

Она окончательно завершает основной конфликт с антагонистической силой (независимо от того, побеждает главный герой или проигрывает).

Кульминация — это ось, вокруг которой вращается арка персонажа. Этот момент является прямым следствием внутреннего озарения главного героя.

Наиболее сильные кульминации те, в которых происходит плавный переход от озарения к действию, завершающему конфликт.

Сначала на героя сошло озарение, потом герой действует в соответствии с ним и побеждает антагониста.

В зависимости от того, сколько слоёв конфликта вы создали, у истории может быть две кульминации. Одна из них — ложная, подводящая к истинной кульминации.

Обязательно учтите, что в финальной четверти истории необходимо использовать приём сокращения глав и сцен. Так достигается ощущение стремительности и напряжённого ожидания: повествование быстро переключается с одного события на другое, отображая важные действия персонажей, переплетая их и направляя в место, неизбежной встречи в конце книги.

Более короткие сцены, которые, в свою очередь, состоят из более коротких абзацев и предложений, вовлекают читателей в безумную гонку.

НО, НЕ форсируйте события. Обязательно следите за тем, чтобы переход от сцены к сцене происходил естественно и чем ближе к концу, тем быстрее.

Развязка.

Развязка начинается сразу после кульминацией и продолжается до конца книги, это последняя сцена/эпизод в книге. Продолжительность развязки может быть разной, но чем она короче, тем лучше.

Стоит ли закрывать все сюжетные линии?

В решении этого вопроса главное, чтобы у читателя осталось чувство удовлетворённости. Наиболее эффективным способом этого добиться — не закрывать все до единой побочные линии, создать у читателя чувство, что жизнь продолжается. Этим можно создать чувство реальности происходящего. Развязка должна оставить у читателей ощущение, что жизнь героев продолжается. Даже в книге, не являющейся частью серии, необходимо намекнуть на то, что произойдёт с героями после того, как читателе закроет книгу.

В развязке следует продемонстрировать читателям, как именно пройденные испытания повлияли на героя. Если в начале истории он был эгоистичным негодяем, то развязка должна показать, что он изменился.

И наконец, тональность развязки должна совпадать с общим настроением книги (весёлое, романтичное, грустное и т.д.), и оставить у читателя чувство удовлетворения.

Несколько советов по финалу книги.

Продумайте несколько вариантов финала.

Отставьте в сторону очевидные варианты.

Проведите текстовый прогон.

Забудьте о финале до тех пор, пока не сможете судить непредвзято (например, ненадолго отложите текст и дистанцируйтесь от книги).

Счастливый или печальный финал?

Это решать только вам.

Три подсказки, как прикончить героя, а самому дожить до создания следующей книги:

Подсказка 1: смерть должна иметь смысл.

Подсказка 2: предвосхитите гибель героя.

Подсказка 3: закончите книгу на жизнеутверждающей ноте.

Как нельзя заканчивать истории:

Нельзя вводить новый элемент в последнюю минуту, который разрешит всю ситуацию, т.к. это нарушит связанность повествования.

Лишение персонажей возможности действовать самостоятельно раздражает читателей. Читатели хотят видеть мужество и действия героя.

Маловероятные совпадения ставят под угрозу доверие читателей.

Если не исполняются предчувствие читателей, то они чувствуют себя обманутыми.

Слишком быстрое избавление от опасностей вызывает чувство разочарования.

На этом сегодня всё. Мы не рассмотрели арку персонажа, т.к. это большой, хотя и очень интересный материал. Если будут желающие с ним ознакомиться, напишите в комментариях, я сделаю блог. Вообще, пишите пожелания, я их обязательно учту при составлении блогов.

В следующем блоге я планирую написать о том, как советует планировать книги Михальская в учебнике по современному литературному мастерству. Ищите, какой способ планирования интересен и подходит именно вам, пусть ваши истории будут захватывающими!