Слово Мастеру: Иван Иванов-Вано (8 февраля 1900 — 25 марта 1987)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Иван Петрович Иванов-Вано

Искусство мультипликации правдиво, как вымысел, и невероятно, как сама жизнь. Реальное в нём сочетается с невероятным и невероятное становится реальным.

Я выбираю мультипликацию

Помню, совсем молодым художником, только что окончившим Вхутемас и мечтавшим работать в книжной графике и журнальной иллюстрации, я соблазнился неожиданным предложением, сделанным мне другом юности художником Владимиром Сутеевым, и тёплым осенним днём 1924 года робко переступил порог Государственного техникума кинематографии, занимавшего помещение знаменитого ресторана «Яр» на Ленинградском шоссе.

Пройдя через сверкающий позолотой зал ресторана, превращённый в учебный съёмочный павильон, я поднялся на второй этаж, в одном из номеров которого обосновалась экспериментальная мультипликационная мастерская. Меня встретили руководители мастерской — молодые художники, недавние выпускники Вхутемаса, Николай Ходатаев, Юрий Меркулов и Зенон Комиссаренко. Хотя их собственный опыт в мультипликации пока исчислялся месяцами, мне устроили строгий экзамен.

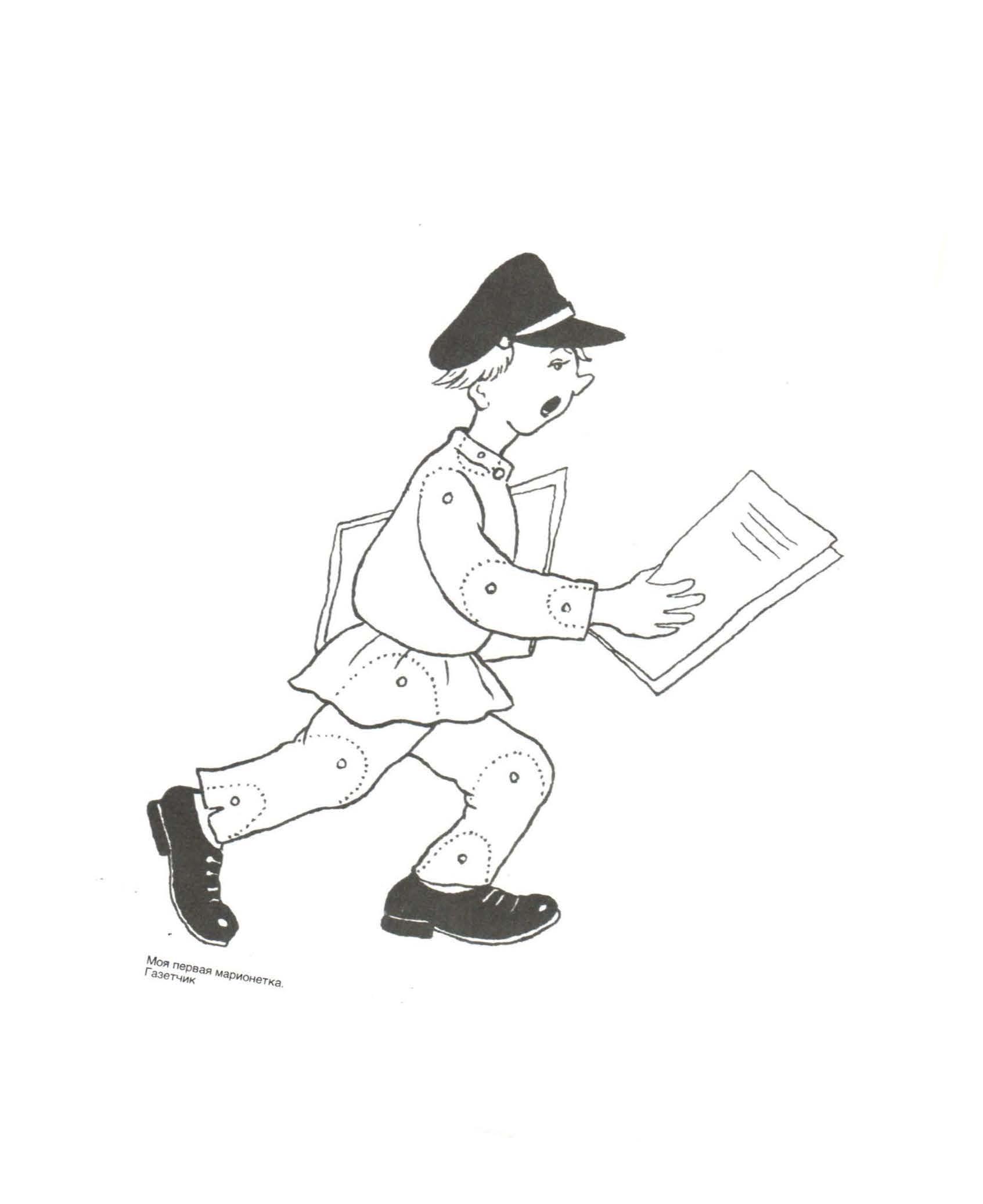

Нет, они не стали посвящать меня в тайны одушевления. Они просто предложили нарисовать занятного мальчишку, расчленить его затем на части, составить из них марионетку, скрепить подвижные суставы тонкими проволочками и произвести соответствующую съёмку.

Художники занимались в большой светлой комнате. Зато другая комната, тёмная и потому немного загадочная, обвешанная чёрными занавесками — мы с Сутеевым называли её «кабинетом доктора Калигари», — выглядела зловеще.

Посреди неё между софитами мрачно возвышался, подобно эшафоту, съёмочный станок деревянной конструкции. На верхнем ярусе станка был укреплён старый аппарат «Пате-верблюд». Рядом с ним, почти под потолком, громоздился оператор, вручную, кадр за кадром производивший съёмку. Внизу же, в тёмном углу, стоял большой метроном, неторопливо и гулко отбивавший: раз-два… раз-два… Под этот такт оператор вертел ручку, а мультипликатор, передвинув под станком руку или ногу марионетки, протяжно, как ворон, кричал оператору: «Ка-адрр!» Оператор снимал кадр. Мультипликатор чуть изменял положение персонажа и вновь каркал: «Кадрр!..»

Так снималась вся сцена. А метроном был необходим, чтобы выдерживать одну скорость экспозиции.

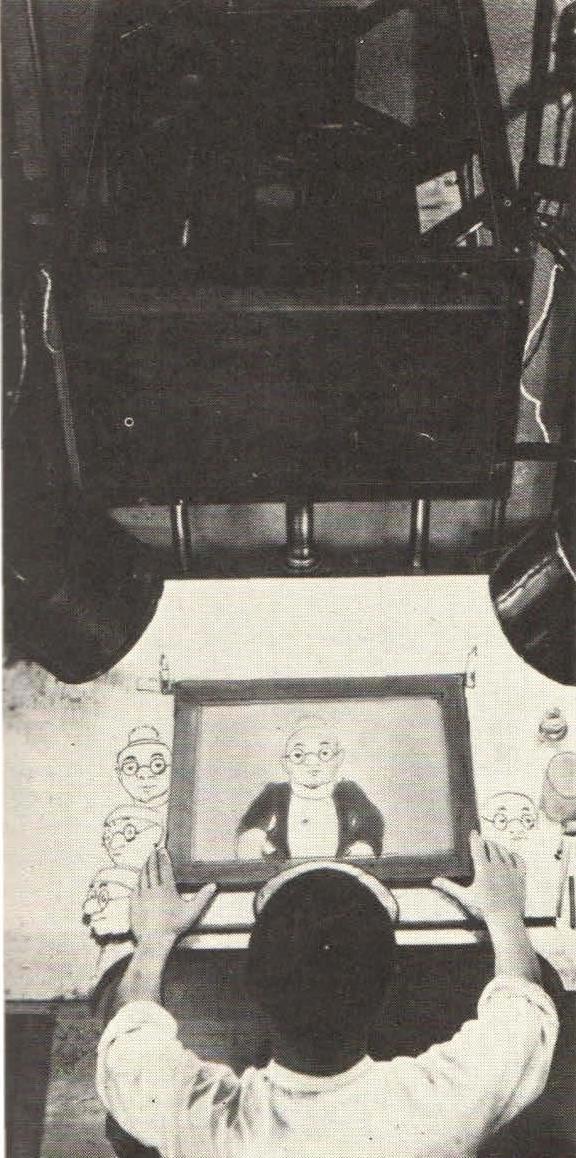

Иван Иванов-Вано за съёмочным станком

И вот, накаркавшись с непривычки до хрипоты, я снял своего мальчишку. Как я его снимал — объяснить невозможно. Скорее всего, по наитию. Представил себе стаю мальчишек, которые каждый вечер с кипами «Вечерней Москвы» разлетались по улицам города, звонко выкрикивая название газеты. В руки своему персонажу я вложил листик бумаги и вообразил, будто это юный разносчик газет. При этом постарался придать марионетке ту скорость и характерность движения, которую привык ежедневно наблюдать на улицах Москвы.

С нетерпением и страхом ожидал я проявления плёнки. А когда наконец увидел своего мальчишку на экране, то чуть не задохнулся от радости. Мой бумажный человечек, кое-как скреплённый медными проволочками, вдруг ожил. Он довольно забавно скакал на экране, нелепо размахивая руками, угловато подпрыгивая точно в тех местах, в которых я придавал ему эти скачки при съёмке.

Это было похоже на чудо. Трудно передать охватившее меня чувство. Тут и радость от сознания, что собственными руками создал почти живое существо, тут и странное чувство отчуждения — существо зажило на экране уже своей, независимой жизнью. Каждый мультипликатор пережил подобное чувство, увидев свою первую пробу на экране.

Удивительная магия искусства захватила и покорила моё сердце. Думаю, это неповторимое чувство и определило мою судьбу, навсегда связав с мультипликацией.

О детском восторге

Каждому, кто делает книги для детей, понятно, насколько важны для ребёнка яркие картинки в его первых книжках. Но у детей фантазия куда богаче, чем у взрослых, и статичное изображение не всегда их устраивает. Они стараются домыслить, дофантазировать то, что было потом, за этой картинкой.

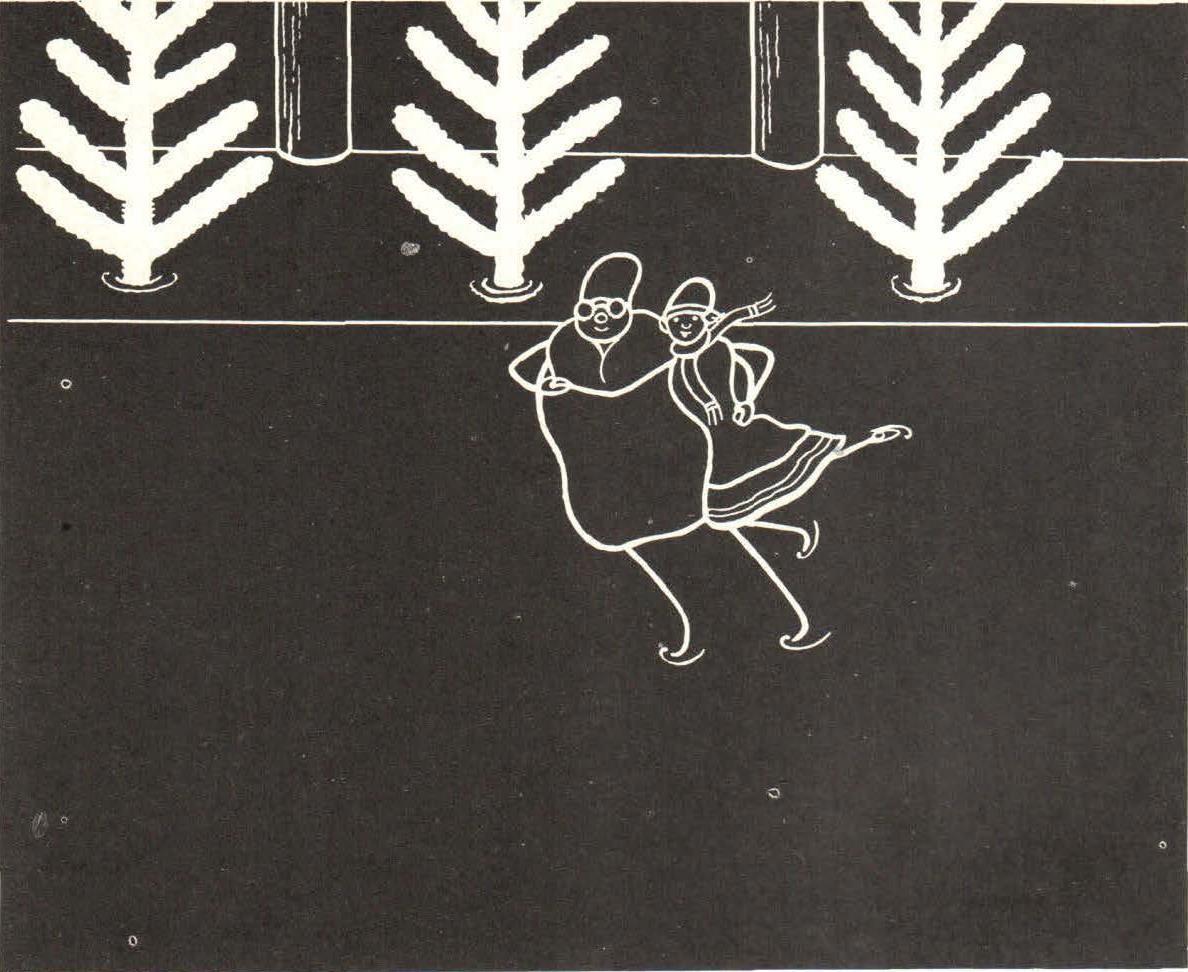

Как радовались дети нашему первому фильму «Каток», невозможно передать: они впервые увидели ожившую картинку!

«Каток» (1927). Эскиз Д. Черкеса и И. Иванова-Вано

О стиле работы

Для себя, как для художника, я нашёл в мультипликации огромные творческие возможности. Ведь оживлять неподвижное изображение можно по-разному. Здесь возможны разнообразные технические, художественные приёмы, разнообразные стили рисунка и так далее.

Тогда же выкристаллизовался и мой любимый стиль работы. Я очень люблю русскую старину. Иконопись, старинная чеканка по серебру и металлу, тонкий рисунок кружева, обыкновенный лубок и вятская игрушка всегда мне были близки. Вот так и получилось, что работаю я в манере старых русских мастеров.

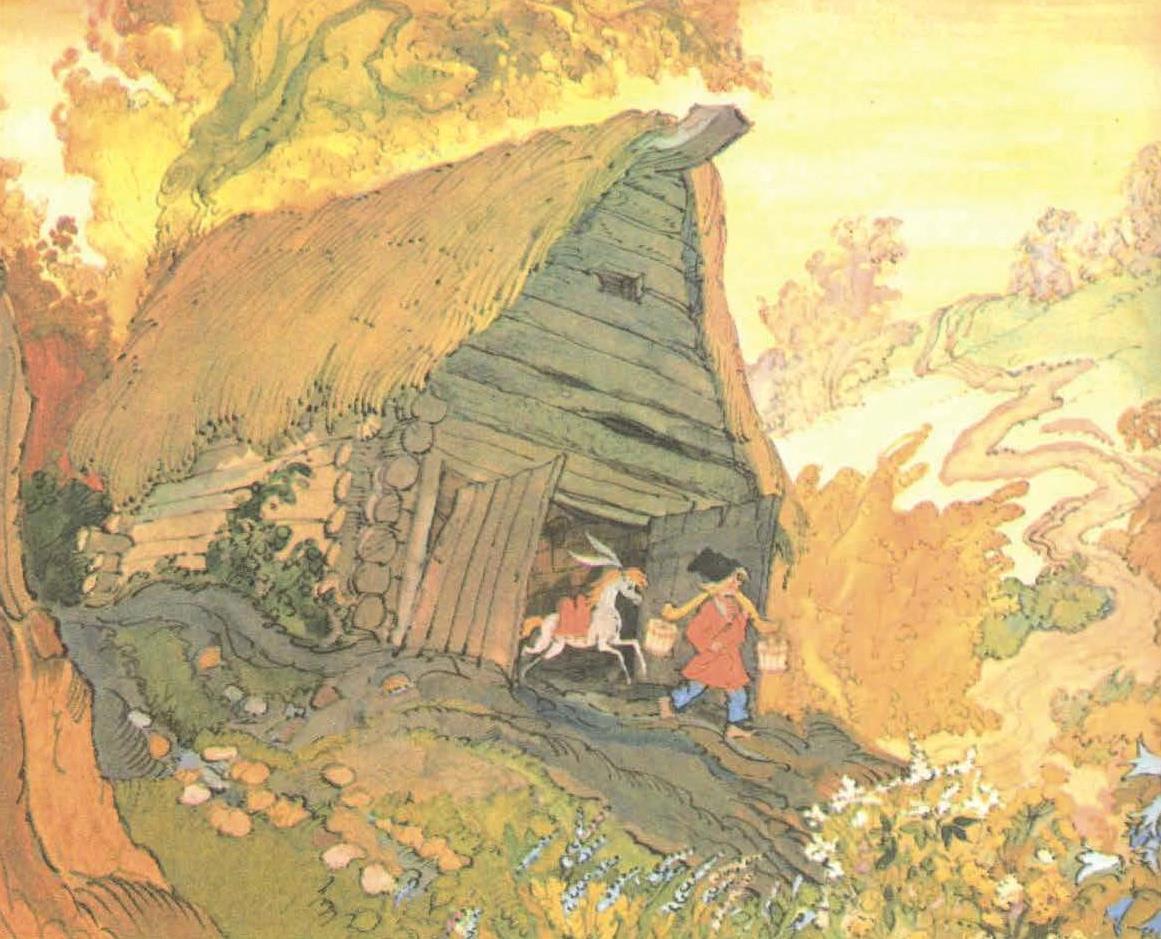

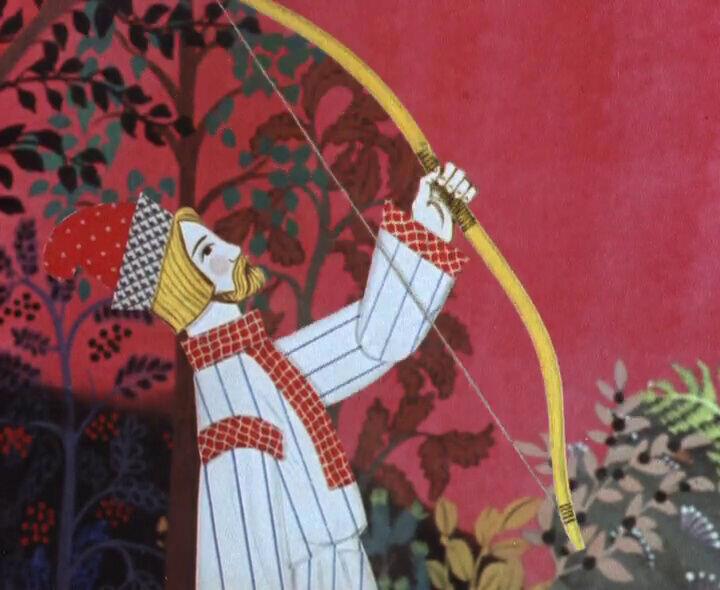

«Снегурочка» (1952). Художник В. Никитин

О мультипликации

Для мультипликации нет ничего недоступного. Это искусство почти неограниченных возможностей, где действительность тесно переплетается с фантазией и вымыслом, где фантазии и вымысел становятся действительностью. Выдумка сказочника в мультипликации становится реальной вещью. Так, нарисованный ковёр-самолет становится действительностью, он оживает и свободно путешествует по экрану в мире, созданном фантазией художника; скатерть-самобранка, раскрываясь ни глазах у зрителя, позволяет ему увидеть и понять те чудеса, которые могут быть только в сказке. Горы передвигаются и раздвигаются, закрывая и открывая дорогу, из брошенной на землю гребёнки чудесной царевны вырастает дремучий, непроходимый лес, и всё это в форме рисунка выглядит с экрана чрезвычайно убедительно, эмоционально воздействует на зрителя.

«Гуси-лебеди» (1949)

Мультипликация создаёт возможность органического сочетания в жанре сказки фантастики и реальности. Она может в любой момент, в любой среде создать и обыграть всякое реальное или вымышленное существо. Это искусство умеет видеть в обыкновенном необычное и в необычном обыкновенное. Здесь через образы условных рисованных персонажей раскрываются большие человеческие чувства. Любые рисованные персонажи могут вести себя в мультипликационном фильме как люди, обладающие определёнными характерами. Так, например, в фильме «Серая шейка» в образе рисованной утки выражена идея материнства. В этом же фильме уточка Серая Шейка и зайцы показывают, какой настоящей, неподкупной, полной мужества может быть дружба. Такую же дружбу (Конька-горбунка и Иванушки) мы видим и фильме «Конёк-горбунок».

«Конёк-горбунок» (1947)

В фильме «Песенка радости» в образе злой, властолюбивой старухи показана полярная ночь, которая сковывает всю природу севера. А какими большими человеческими достоинствами обладает «рисованный» человечек — эта «точка, точки, запятая, минус — рожица кривая» в фильме «Федя Зайцев»? Искусство мультипликации в свойственной ему изобразительной форме имеет возможность показать явления природы. В мультфильме можно оживить ручей и он, журча, будет говорить... Листья деревьев будут буквально шептать, а ветерок — издыхать. Косматый ветер будет злиться и завывать...

«Времена года» (1969)

Всё неестественное с точки зрения реальной жизни в мультипликации кажется реальным и вполне убедительным. Имея возможность неограниченно видоизменять персонаж, художник рисованного фильма может заставить его действовать в мире ботаники, физики, химии. Средствами мультипликации с экрана могут быть наглядно объяснены сложные научные проблемы, расширяющие сферу этого искусства, позволяющего создавать занимательные и в то же время глубоко познавательные фильмы.

Очень часто спрашивают: где границы мультипликации? Искусство мультипликации не имеет границ. Так же как не имеет границ человеческое воображение, фантазия, вымысел.

«Поди туда, не знаю куда» (1966)

«Пушкиниана»

Вместе с моим учеником и другом Львом Мильчиным мы задумали нелёгкое, но, по-моему, чрезвычайно интересное и благодарное дело — создать средствами мультипликационного кино своеобразную «Пушкиниану»: экранизировать все сказки великого поэта. Работа над первой картиной этого сериала уже началась. Открывает его полнометражный широкоэкранный фильм «Сказка о царе Салтане».

Афиша к мультфильму

Затем последуют сказки о Рыбаке и рыбке, о Золотом петушке, о Мёртвой царевне и семи богатырях, о попе и его работнике Балде.

Надо сказать, что поиски стилевого решения картины оказались нелёгкими. Пушкинская поэзия многокрасочна, ярка и найти её зрительный образ помогают нам работы древних русских живописцев. Это, разумеется, не копирование старинной русской фрески, а творческое переосмысление изумительных художественных мотивов, дошедших до нас в работах по дереву, в русском лубке, даже в росписи прялок...

Об открытиях

Время летит быстро.

Нас, первых энтузиастов, обратившихся к мультипликации, было, в сущности немного — не больше десятка. Каждого привели в экспериментальную мастерскую ГТК различные мотивы и обсуждения, но все мы находились под гипнозом новой киноформы, такой загадочной и волнующей. Как художники, мы интуитивно чувствовали огромные внутренние потенции кинопластики в синтезе кинематографа и графики, добавляющем к трём измерениям рисунка четвёртое — возможность существования во времени, движение.

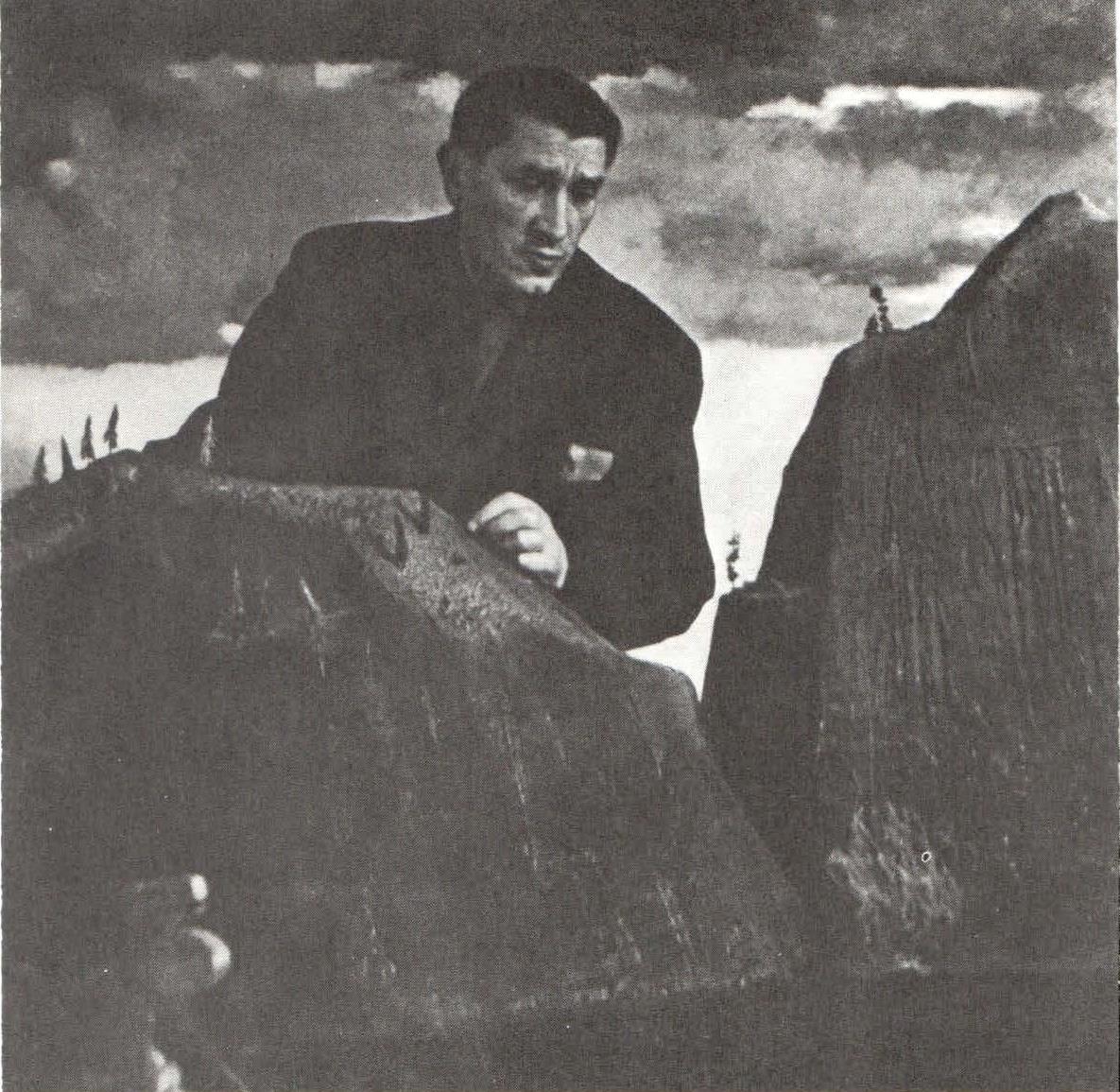

За монтажом фильма «Конёк-горбунок» (1947)

Если бы нас в то время спросили, каким мы видим будущее искусства, мы бы, пожалуй, не смогли ответить определённо и внятно, но то, что под нашими неловкими и неопытными руками происходило великое таинство рождения нового вида искусства, сознавали вполне отчётливо. Мы тогда вовсе не думали о высокой и благородной миссии, выпавшей на нашу долю, — быть первопроходцами, пионерами нового искусства, нас в ту пору больше занимали прозаические вопросы: где бы достать, как выкроить лишний десяток метров плёнки для новых и, конечно же, важных экспериментов, как заставить персонаж двигаться более выразительно. Мы яростно и страстно спорили об искусстве, его возможностях, фантазировали, строили планы.

Поистине, мы были одержимы нашим искусством. Подобно древним мореплавателям, мы устремлялись в рискованное путешествия, чтобы открыть новые земли и материки, отправлялись в дальние плавания на кораблях нашей фантазии, чтобы расширить горизонты искусства, и очень часто нашей путеводной звездой была одна интуиция.

Иван Иванов-Вано на выгородке декорации к фильму «Легенда о злом великане»

И вот теперь, оглядываясь назад, я испытываю настоящее творческое удовлетворение — пусть не всегда всё удавалось, как задумывалось, пусть были ошибки и заблуждения, но жизнь прожита всё-таки недаром, и если бы мне вдруг снова пришлось выбирать жизненный путь, я начал бы всё сначала.

***

***