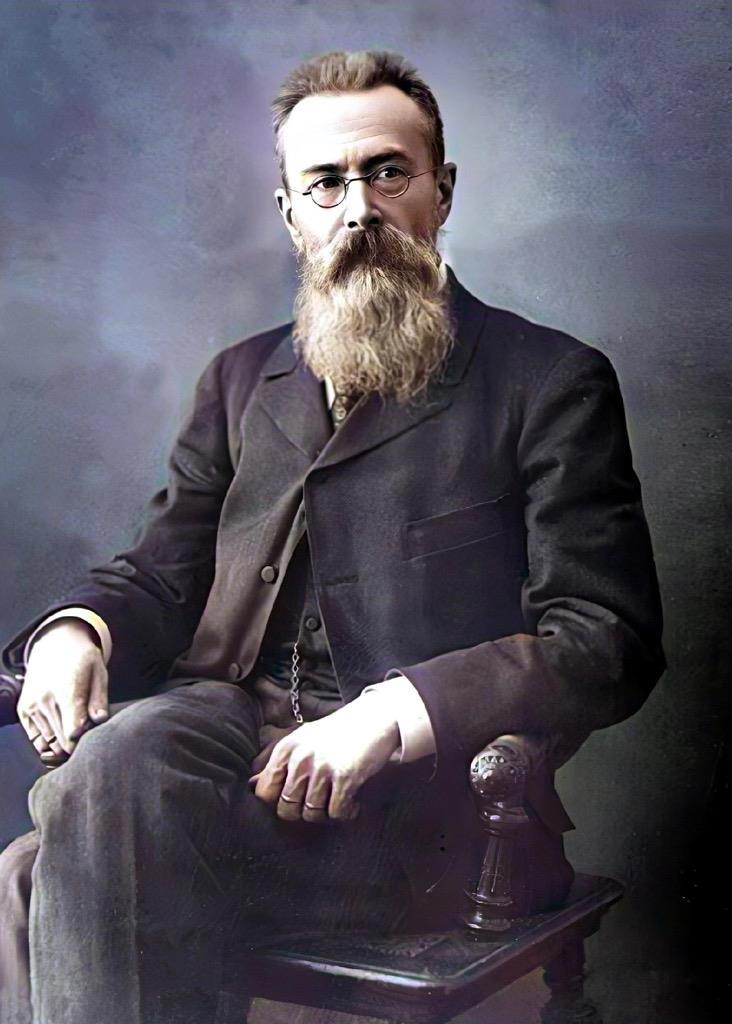

Пушкинская сказка Римского - Корсакова

Автор: Игорь Резников Сегодня, в день рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, я хочу поговорить с вами, дорогие друзья, об одном из его замечательнейших созданий, которое в нынешнем году отмечает свое 125-летие. Речь идет об опере «Сказка о царе Салтане» - творении солнечном, радужном, настолько легком для восприятия, что, по мнению ряда исследователей, его можно смело рекомендовать тем, кто хочет познакомиться с оперным искусством. Музыка оперы, озаренная безоблачной радостью и мягким юмором, течет легко и непринужденно. В ней воссоздана наивная простота и свежесть народного искусства, она насыщена мелодическими оборотами и затейливыми ритмами народных песен и плясок.

Сегодня, в день рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, я хочу поговорить с вами, дорогие друзья, об одном из его замечательнейших созданий, которое в нынешнем году отмечает свое 125-летие. Речь идет об опере «Сказка о царе Салтане» - творении солнечном, радужном, настолько легком для восприятия, что, по мнению ряда исследователей, его можно смело рекомендовать тем, кто хочет познакомиться с оперным искусством. Музыка оперы, озаренная безоблачной радостью и мягким юмором, течет легко и непринужденно. В ней воссоздана наивная простота и свежесть народного искусства, она насыщена мелодическими оборотами и затейливыми ритмами народных песен и плясок.

«Салтан» — одна из немногих опер Римского-Корсакова, относительно которых можно довольно подробно проследить процесс реализации замысла. Вся творческая Россия в 1899 году готовилась отмечать 100 -летие со дня рождения великого Пушкина. Не остался в стороне от этого грандиозного события и Николай Андреевич. Поначалу композитор надумал сочинить величественную кантату, в основу которой хотел положить эпическую «Песнь о вещем Олеге». Однако вдруг вспомнил о совете Владимира Васильевича Стасова: обратить взор на «Сказку о царе Салтане» и преобразить её в эффектный музыкальный спектакль. Ещё раз перечитав это творение Пушкина, Римский-Корсаков отметил в ней, помимо изобилия чудес, необычайную напевность поэтического текста. Не откладывая на потом, а именно в конце 1898 года, композитор попросил проработать сценарий известного либреттиста Владимира Ивановича Бельского. Тогда же началась и разработка сценария. Весной 1899 года композитор приступил к сочинению музыки. К осени опера была написана, а в январе следующего года завершена работа над партитурой.

Поскольку до отъезда композитора на летний отдых полного либретто не существовало и Владимир Иванович высылал текст частями, между композитором и либреттистом велась постоянная переписка. Ее анализ показывает очень четкую направленность мысли автора, который не оставлял в либретто без внимания и самой мелкой детали. К счастью Николая Андреевича, над сценарием оперы работал поэт, влюбленный в талант композитора, хотя и умеющий не терять своей собственной головы, человек, способный самостоятельно мыслить и тонко чувствовать.

Работа была закончена осенью 1899, вскоре в концертах прошли московская и петербургская премьеры симфонической сюиты из оперы, а осенью следующего, 1900 года — премьера на сцене московской Частной оперы. Эта премьера стала одним из триумфов в творческой жизни композитора. Николай Андреевич был рад успеху, а после премьеры - растущей широкой популярности оперы. На этот раз композитору доставил удовольствие и репетиционный процесс, проходивший под управлением его ученика М. М. Ипполитова-Иванова, с выбранными самим Николаем Андреевичем солистами в главных ролях. Особенно это относилось к исполнительнице партии Царевны-Лебеди Надежде Забеле, по его собственным словам «заворожившей его певице ее сквозною музыкальностью». Муж Забелы, Михаил Врубель, замечательно выполнил сценографию.

М. Врубель. Портрет Забелы-Врубель в роли Царевны- Лебеди

Дирижер В. И. Сафонов, получив партитуру «музыкальных картинок» из «Салтана», прислал Римскому-Корсакову телеграмму, отражающую восторг профессионала при созерцании такой работы: «Всю ночь, ожидая поезда, читал "Салтана“. Умилялся, восхищался гением автора». Можно вспомнить и о рецензии Н. Р. Кочетова на премьеру оперы в Москве, где сказано: «В опере бездна чудных деталей, масса интереснейших звуковых комбинаций, множество эпизодов, очаровательных по внешней звуковой красоте, вся она оркестрована с единственным в своем роде мастерством, отличающим ее автора. Но ни в одной из своих опер г. Римский-Корсаков не был так мозаичен, нигде он не сосредоточивался в такой степени на деталях».

В советском музыковедении часто и охотно в опере отмечались сатирическая направленность и некая философски-этическая концепция. Этого не избежали даже такие крупные специалисты, как, например, Б. Асафьев. Но собственные высказывания композитора – в «Летописи моей музыкальной жизни», в переписке с Бельским, как и сама музыка оперы, опровергают такую точку зрения.

Наверняка, на рубеже веков критические настроения зрели в обществе. Сам композитор был человеком передовых взглядов. Через пять лет произошли известные события в его жизни. Напомню, что когда в 1905 вспыхнули студенческие волнения и студенты Петербургской консерватории приняли в них участие и поддержали студенческую забастовку, тогдашний ректор консерватории Август Рудольфович Бернгарт стал на сторону официальных властей. Он вызвал жандармов и полицию для подавления забастовки, из-за чего некоторые студенты подверглись полицейскому преследованию. Римский-Корсаков написал открытое письмо, которое опубликовали в петербургских газетах. В нем композитор требовал полной автономии Петербургской консерватории, а также защищал студентов от преследования полиции. Римского-Корсакова уволили из консерватории. В знак протеста оттуда добровольно ушла большая часть профессоров, в том числе композиторы Александр Глазунов и Анатолий Лядов. Римский-Корсаков и другие преподаватели вернулись в консерваторию в конце 1905 года, когда Николай II пошел на попятную, и консерватории предоставили автономию. Вот тогда в творчество композитора и вошла политическая сатира – в опере «Золотой петушок».

Но «Сказка о царе Салтане», думаю, к этому отношения не имеет. Да, в заглавном герое нет ничего от просветленной мудрости Берендея из «Снегурочки», хотя он не лишен и человеческих черт: по-своему искренне любит жену, с которой был разлучен обманом, страдает по ней, радуется встрече. Он часто смешон и недалек, но никак не карикатурен. В дискуссии с Бельским по поводу «символического значения» Царевны - Лебеди и «лекции по эстетике», которую она произносит в финале оперы («Для живых чудес я сошла с небес...»), Римский-Корсаков точно выражает свой взгляд на сказку: «Что касается до символического значения Царевны (это что-то о Красоте, если не ошибаюсь), то нужно ли это подчеркивать? Если такое символическое значение есть, то читатель и слушатель сам его узрит... у меня сказка — так сказка!».

Главная цель композитора при отработке либретто и концепции оперы — последовательное проведение идеи чистой сказки, притом сказки русской и пушкинской. Он изгоняет всё отяжеляющее пушкинскую прозрачность и легкость, всё уводящее от сказки к современному западноевропейскому мифологизму, с одной стороны, и к несвойственной народной сказке излишне реалистической, психологической мотивировке поступков героев, — с другой, замечательно формулируя при этом тезис о «сказочном фатализме». «Я думаю, — пишет он, — что злокозненность Бабарихи выразилась в том, что она поставила задачу найти прекрасную царевну; она думает, что это сопряжено с трудами и опасностями, а на самом деле это оказывается легко, да и далеко ходить незачем... А что Гвидон готов хоть пешком за тридевять земель идти за царевной, — так это ничего не значит... ибо Лебедь только и ждет того, чтобы он пожелал жениться, и давно себя для него приготовила. Вообще это, по-видимому, на роду написано у Гвидона и у Лебеди и даже, вероятно, предусмотрено звездочетами города Леденца». Попытки же либреттиста внести элементы реализма в поведение Гвидона (например, придуманное Бельским желание Гвидона лишить себя жизни, если не найдется чудесная Царевна, или изобразить Гвидона-ребенка с помощью нарочито детских интонаций — «обширный диапазон и детские частые и большие скачки в голосе») Римский-Корсаков отвел бесповоротно.

Что же касается «частушечности», «прибауточности», «лубочности» — в том, например, виде, в каком она присутствует в «Петрушке» Стравинского или «Шуте» Прокофьева, — то такой подход Римскому-Корсакову был чужд, и от свойственного лубку письма крупным мазком, от лубочной парадоксальности он, при всей условности стиля «Салтана», уклонялся. Музыка Римского-Корсакова здесь затейлива, узорчата, искусна. Сам композитор назвал эту партитуру «руководством к фокусам». И можно только согласиться с сыном композитора Андреем Николаевичем, назвавшим «Салтана» «скерцо, сменяющим драматическое аллегро», то есть «Царскую невесту». Но, может быть, точнее других характеристика, данная «Салтану» А. Т. Гречаниновым: «Чем больше я слушаю оперу, тем больше прихожу к убеждению, что никому еще до сих пор не удавалось так близко и на протяжении целой оперы подойти к колориту сказки, где всё — желания, чувства, действия — выражается как бы в полутонах, где нет ничего „всамделишного“, никому в такой степени не удавалось сказку сказать. Какой был, например, соблазн для композитора написать душу раздирающую музыку, когда царицу Милитрису сажают в бочку и пускают в море! А она поет себе волну гульливую, как будто перед маленьким, хотя и неприятным путешествием по морю. Вместе с тем характеры все удивительно выдержаны и сказочно правдивы. Все это так тонко, что большинству этого никогда не понять...».

Хотя сам композитор в «Летописи» говорит о реальной и фантастической частях оперы, в данном случае речь идет не о конфликте двух миров — поскольку в опере нет «реального» мира, то и конфликта такого не может быть, — а о применении разных способов музыкальной характеристики «чудес»: наколдованных Лебедью, и всего иного (более инструментальная и более вокальная манеры). Правда, в опере два града — пестрая, забавная салтановская Тьмутаракань и сияющий и тоже забавный своими чудесами Леденец, но их контраст не столь уж велик. Значительную роль в опере играют симфонические эпизоды, в которых последовательно применены принципы программности. Эти эпизоды органически включены в сценическое действие, дополняют его. Каждому предшествует пушкинский стихотворный эпиграф, который слушатели могут прочесть в программке, а теперь и в лазерных титрах.

На протяжении всей оперы повторяется праздничный фанфарный клич; он возникает в начале каждой картины как призыв: «Слушайте! Смотрите! Представление начинается!». Открывается им и введение оперы, занимающее место увертюры. Безмятежно льется песня старшей и средней сестер, выдержанная в народном духе. В завязывающейся беседе ворчливым репликам Бабарихи и дробной скороговорке сестер отвечает широкая лирическая мелодия Милитрисы. Грубовато-помпезный марш и решительные вокальные фразы обрисовывают облик своенравного царя. Появление царевича сопровождается мелодией детской народной песенки «Ладушки». Приветственным хором народа заканчивается первая половина акта. Это «Слава» на стихи в «ломоносовско-державинском» стиле - естественно, поданном с улыбкой, приспособленном к стилистике сказки. Вторая половина акта представляет собой свободное чередование сольных и хоровых эпизодов, среди которых выделяется жалобное ариозо Милитрисы «В девках сижено». Акт завершается скорбным причитанием хора.

Оркестровое вступление ко второму акту рисует картину моря. В открывающей второй акт сцене горестные причитания Милитрисы оттеняются оживленными репликами царевича. Ариозо Лебеди «Ты, царевич, мой спаситель» сочетает лирически обаятельную песенную мелодию с гибкими, подвижными мелодическими оборотами. Вторая половина акта — развитая сцена, полная радостного возбуждения.

Краткое оркестровое вступление к третьему акту изображает морской пейзаж. В центре первой картины дуэт Гвидона и Лебеди, который заканчивается симфоническим «суперхитом» «Полет шмеля».

Во второй картине много движения, ансамблевых эпизодов, музыка пронизана бойкими частушечными мелодиями и ритмами. Заключительная сцена суматохи, где на словах «Всех шмелей от этих пор не пускать на царский двор» появляется воинственная мелодия марша Салтана, отмечена неподдельным комизмом.

Последней картине оперы предшествует большое симфоническое вступление «Три чуда». В нем сменяют друг друга разделяемые праздничными фанфарами: колокольная тема города Леденца; изящно оркестрованная мелодия народной песни «Во саду ли, в огороде», которая изображает, как «белка песенки поет, да орешки все грызет»; мужественный марш, характеризующий морских витязей во главе с дядькой Черномором, и обаятельные напевы царевны Лебеди; все они сплетаются в феерически сверкающий звуковой узор. Музыка вступления наполнена энергией, светом и безудержным ликованием, господствующими в последней картине оперы. Радостный приветственный хор вводит в действие. Вновь проходят музыкальные характеристики чудес города Леденца, на этот раз с участием хора и солистов. Любовный дуэт Милитрисы и Салтана передает ощущение полноты счастья. Хоровое заключение картины пронизано задорными частушечными ритмами, бойкими припевками; на вершине стремительного нарастания у хора и всех действующих лиц ликующе звучит мелодия фанфарного клича.

Через два года после московской премьеры 21 октября 1900 года состоялась блестящая петербургская – с Григорием Пироговым в роли Салтана и Антониной Неждановой – Царевны - Лебеди. С тех пор «Сказка о царе Салтане» регулярно ставится в отечественных и зарубежных оперных театрах.