Следы на воде 13

Автор: Евгений КрасДаже не знаю, с чего здесь правильнее всего начать. С одной стороны, хорошо бы с котлов, ведь именно они создают пар для работы паровых двигателей. Хотя, с другой стороны, сами паровые машины тоже ведь важны, ведь именно они преобразовывают энергию пара в механическую энергию. Именно она и крутит... Да. Наверное, правильнее начать с того, что они крутят – с винтов, точнее – с движителя. А ещё точнее, с движителей, ведь винт далеко не сразу занял своё место. Люди провели массу всевозможных экспериментов, чтобы добраться до винта. Скажу больше – в самом начале совсем не винты были на первых ролях. Пытались использовать для начала вёсла, заменив гребцов машинами. Пытались делать водомётные установки. Потом вёсла переросли в гребные колёса, и они очень долго считались единственно возможным движителем для судна. Только после всех этих мытарств вспомнили про «Архимеда» с его винтом. И даже тогда долго не могли решить, что же лучше на самом деле – винт или всё же колесо (с водомётами на время успокоились, хотя и не забыли)? Причина была очень простой – никто не знал, как правильнее всего рассчитать винт. Просто не было теории винта, а значит не было и методик его расчёта. Ну, а на глазок, не имея опыта, что-то путное создать просто невозможно. Поэтому сначала получалось очень плохо. Но винт привлекал своей простотой и эксперименты упрямо продолжали.

Колёса вообще-то тоже не оставили своим вниманием и продолжали их совершенствовать даже тогда, когда винты уже прочно заняли своё место. Меняли количество плиц, ширину, диаметр, обороты. Делали плицы разной формы, чтобы уменьшить сопротивление. Делали поворотные плицы, чтобы они толкали воду только назад, а не вниз (на входе), и не вверх (на выходе). Делали ещё и плицы, изогнутые до невозможности. Всё делали, чтобы сделать колёса эффективнее. Ведь у винтов тоже есть недостатки, а у колёс есть и достоинства. Их до сих пор иногда применяют. Вообще, когда дело касается принципиальных решений в технике, то не бывает ничего ни «отсталого», ни «передового». Эти басни сочиняют гуманитарии. Технари знают точно – бывает только нужное. В данном месте, для данной задачи. Поэтому и помнят историю техники и хранят в музеях древние «неэффективные» и «отсталые» агрегаты – всё рано или поздно возвращается.

Есть одна «технолегенда» про то, как родился прообраз современных судовых винтов. Проводили как-то раз в Англии опыты с «винтом Архимеда», установив его на пароход. Нормальный такой был винт – деревянный, с несколькими закрутками. Ну, видели шнек у ручной мясорубки? Вот – примерно такой же. И всё шло сначала, как обычно, то есть очень плохо. То есть машина старалась изо всех своих лошадиных сил, а судно плыло очень медленно. При этом никто вроде бы ему не мешал – ни волн, ни тебе даже ветра. Дело происходило в бухте. А там тихо и... мелко. Вот и налетел тот опытный пароход на мель. Вообще-то не то, чтобы «налетел», а так – чиркнул чуток о камни. Но удар экспериментаторы почувствовали, а ещё почувствовали, что пароход после того удара здорово прибавил скорость. Остановились, посмотрели, а там!.. От винта остался прям только маленький кусочек, прям одна крутка. Вот тут все и поняли – а чего воду-то гонять кругами по винту? Толкнулись разок – и хватит. А чтобы всё было ровненько, сделали даже не полную крутку, а только кусочек – лопасть, но не одну, а две, нет – три, нет – четыре, нет – пять. Вот так до сих пор мы и мучаемся – трудно однозначно решить, какая форма должна быть у лопасти, на сколько градусов её повернуть (шаг винта), сколько лопастей нужно сделать, какая должна быть площадь у тех лопастей (дисковое отношение), ну и прочее разное. А потом ещё ВРШ появились, флюгерированные, суперкавитирующие, полупогружные винты... так. Отвлёкся. Короче, что-то отдалённо напоминающее гребной винт таки сделали, но сторонники ставших уже привычными колёс не унимались, поэтому решили англичане провести сравнительные испытания. Думаете гонки устроили? Мелко плаваете. Английские моряки с драматургией были хорошо знакомы. Они сделали два одинаковых корабля. На один поставили колёса («Алекто»), а на другой – новомодный винт («Ретлер»). Связали их одной верёвкой и «дали полный газ» в разные стороны! Даже картина потом была написана, посвящённая этому событию:

Представляете себе взрыв эмоций, когда винтовой «Рэтлер» на немного задумавшись, начал уверенно буксировать усердно шлёпающего по воде плицами конкурента! Это вам не футбол какой-нибудь. Тут эмоции аж до крови из носу – деньжищи-то какие на кону! Сейчас, разумеется, можно поговорить о том, что все эти перетягивания канатов были малонаучными играми. Согласен – их бы энергию, да в научных целях, однако нужно иметь в виду, что ни приличных методик расчёта колеса, ни, тем более, винта, тогда ещё и в проекте не было, а результат был нужен, хотя бы из разряда «какой-никакой». Поэтому всё правильно ребята сделали.

С котлами тоже всё было совсем не просто. То есть в принципе никакого котла и не нужно ведь. Можно воду вскипятить в том же самом цилиндре, в котором поршень бегает, и всё будет работать. Но потом сообразили, что процесс лучше всего разделить на две части. То есть машина отдельно, а котёл отдельно. Начали работать с котлом. Как сделать, чтобы он давал пара высокого давления много и быстро? Правильно – площадь контакта огня с водой увеличить. Рёбра сделать... маловато будет. А давай весь бак с водой заполним трубками, в которых и будет огонь бушевать и воду кипятить. Класс! Так и сделали, а котлы те назвали огнетрубными (газотрубными). Хотя собственно котлы они уже мало напоминали по внешнему виду. Это был уже достаточно сложный агрегат. Пара с нужными характеристиками и в нужном количестве стало намного больше. А это значит, что судно быстрее поплывёт – ведь вес котла при этом стал меньше. Хорошо. Да, как бы да, но вот... маловато будет. Поэтому подумали-подумали и решили сделать наоборот, то есть пусть в трубках будет вода, а вокруг них будет огонь. Пара стало ещё больше и быстрее, а размеры котла ещё меньше. Впрочем, огнетрубные котлы никуда не делись – у них были свои достоинства, и их тоже совершенствовали. Попутно придумали ещё много всяких других мелких примочек. Например, материал трубок не абы какой, а правильный; воду питающую хорошо бы добавлять уже подогретой, задвижки в печке открывать только на короткое время, чтобы тепло не терять и прочее разное, но тоже полезное. Эффективность ещё больше выросла.

Разумеется, ничего вечного не бывает и котлов тоже. Трубки прогорают, сталь ржавеет, соединения труб начинают течь. На каждую потенциальную неисправность обратили внимание, придумывали, как её чинить, если что, и конструкция в целом от этого проще не становилась. Да и количество конструкций стало расти. Уже не стали говорить просто котёл, а и уточняли при этом – вот тут котёл Бельвилля, а вон тот, напротив – Ярроу. И это далеко не весь список. А тут ещё и уголь разным бывает – от одного тепла больше, а от другого меньше. Это тоже нужно учесть – от этого сильно зависит производительность котлов. Потом подумали, что вместо угля можно и нефть применить в качестве топлива. Так ведь можно мужиков с лопатами вообще из котельного отделения убрать. Сейчас так вообще ядрёное топливо используют. Короче, котёл – это не сложно. Котёл – это очень сложно. Цель только проста и понятна – размеры, вес и трудоёмкость обслуживания поменьше, а производительность побольше.

Ну так конечно же и с самой паровой машиной тем более всё было не просто. То есть в принципе-то всё очень просто: пар толкает поршень в цилиндре, рычаги крутят вал. Всё? Нет. Пар покидает цилиндр хоть и не таким напряжённым, как вошёл, но ещё весьма горячим. Как-то расточительно будет его снова в котёл направлять. Поэтому решили рядышком с первым цилиндром сделать ещё один с другими характеристиками. Получилась паровая машина двойного расширения, а потом сделали и тройного расширения. Представляете на сколько выросла сразу эффективность? Ужас просто. Остатки энергии, содержащиеся в отработанном паре, тоже не пропадали. Находилось много способов как-то использовать эту энергию. Всевозможные лебёдки, шпили с брашпилями, краны – для всего может пригодиться пар. На скорость движения это напрямую не влияет, но такая механизация позволяет уменьшить экипаж. А значит можно уменьшить количество кают для него, размеры камбуза, столовой, туалетов и душевых с кладовыми. Это уменьшает вес конструкции, а с ней и осадку судна. Значит будет меньше сопротивление движению судна и выше его скорость. Ну или полезный груз можно увеличить, если спешить особо некуда. Потом паровые машины сменят турбины, и масса упадёт до рекордных размеров.

Дерево в торговом и боевом флоте довольно быстро заменил металл. Это сразу позволило резко увеличить размеры кораблей и судов, а заодно снизить массу конструкции корпуса. Повышение эффективности и общей надёжности механизмов позволило сначала робко уменьшить, а потом и вовсе избавиться от такого рудимента, как парусное вооружение в боевом флоте. Это сразу уменьшило количество необходимых рабочих рук на кораблях, уменьшило размеры самих мачт. И то, и другое позволило увеличить полезную нагрузку.

К самому концу века начали в разных странах потихонечку изучать и вопросы обтекаемости судов. То есть совершенствование формы корпуса начало принимать научную основу. Задумалась наука и о прочности корпусов – поняли, что на одном опыте старых корабелов уже двигаться вперёд затруднительно.

Понятное дело, что для работы со всеми новыми механизмами и системами нужны совсем другие люди с новыми знаниями и навыками. Этих людей нужно было всерьёз готовить. Это означало, что специальные учебные заведения уже стали нужны не только для подготовки офицерского состава, но и для рядовых членов экипажа вплоть до матросов палубных команд. Это тоже потребовало творческого подхода, особенно на первом этапе. А с учётом того, что кроме парового оборудования судов стало появляться и электрическое, задачи по обучению будущих мореплавателей стали принимать комплексный характер. Даже артиллеристы с увеличением дальности стрельбы сразу стали превращаться в универсальных специалистов. Ведь им приходилось учитывать не только баллистику, но и погодные условия – ветер, влажность, температуру; а также износ ствола, тип боеприпаса.

Вообще началась очень серьёзная революция в области вооружения. Первые нарезные орудия были не очень успешными, потому что были ещё очень некачественными, но люди быстро подтянулись по этим вопросам. Вместо ядер стали использовать снаряды более привычной на сегодня формы. Совершенствовалась и конструкция самих орудий. Для малых калибров стали использовать патронное заряжание. И хотя для больших калибров оно ещё сохранилось «картузным» (раздельным), но всё же за счёт механизации возросла скорость перезарядки орудий, точность стрельбы и главное – дальность стрельбы. Теперь речь уже шла не только о количестве стволов на корабле. Важнее было то, насколько высока скорострельность орудий, насколько совершенными были системы прицеливания и эффективность самих снарядов, ведь к концу века для крупных кораблей стали нередкими поединки, при которых обмен залпами происходил с противником, находящимся за горизонтом. Словечко «абордаж» соответственно потеряло свою актуальность. Это отразилось на форме корпуса, как это не покажется удивительным. Ведь раньше на крупных боевых кораблях борта заваливали вовнутрь именно для того, чтобы затруднить супостату процесс перемещения со своего корабля на чужой. Это положительно сказалось на остойчивости (точнее на характеристиках качки вообще-то). В общем суда стали более мореходными. К концу века появились торпеды. Это повлекло коренные изменения в конструкции буквально всех кораблей, появлению новых типов и классов, изменению тактики войны на море. Развитие техники позволило начать строить первые подводные лодки. Мир стремительно менялся.

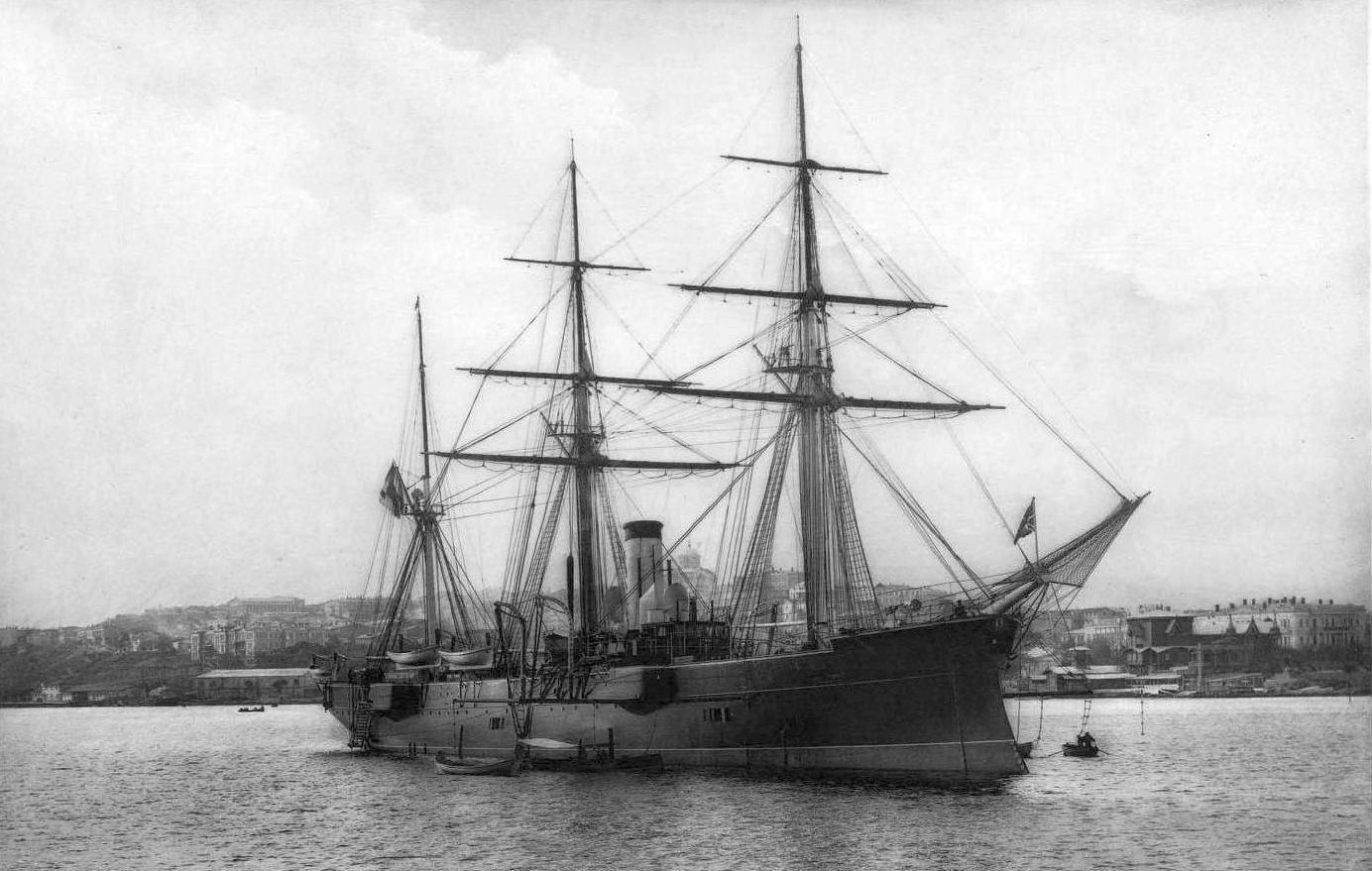

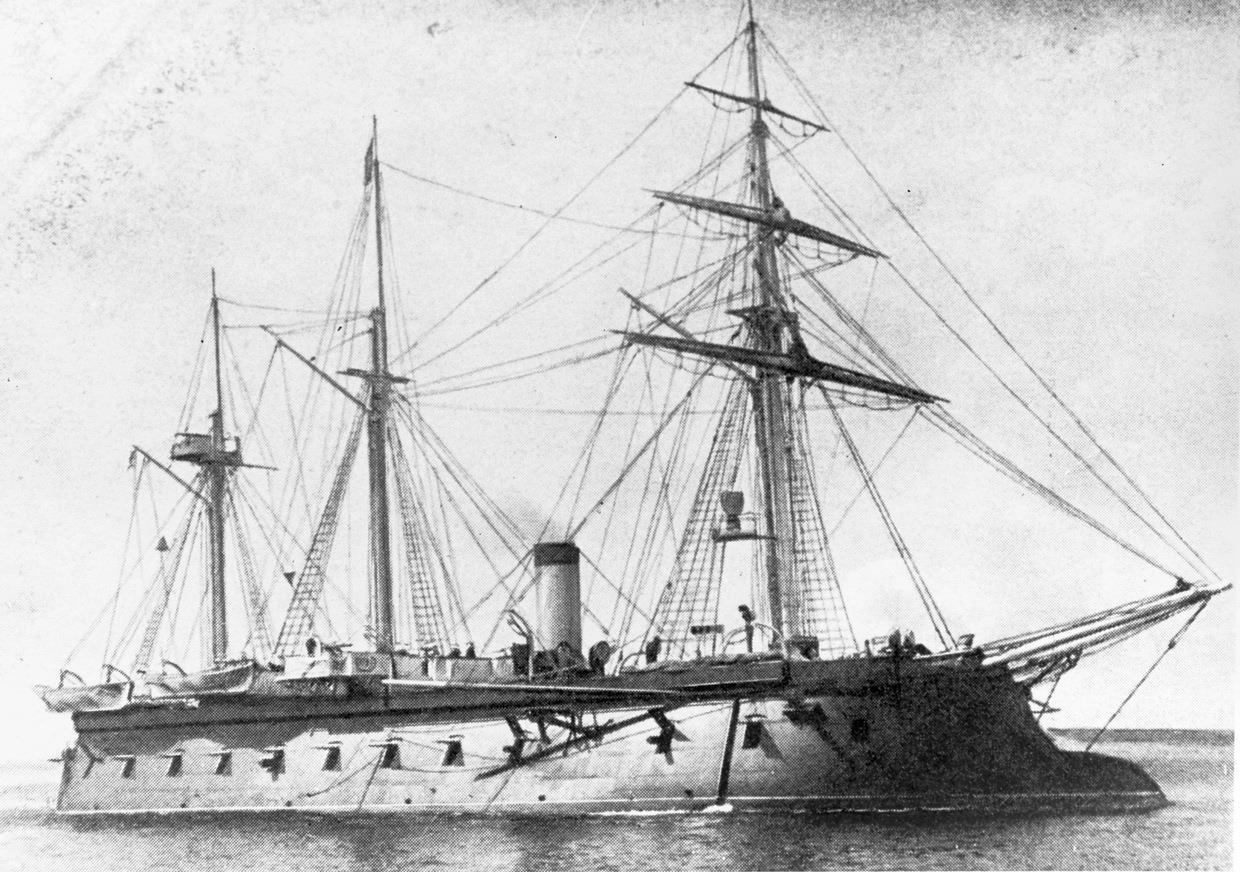

Начали исчезать паруса. Не сразу. Сначала существовали вместе с машинами, потом стали немного уступать своё место. Корабли стали выглядеть вот так:

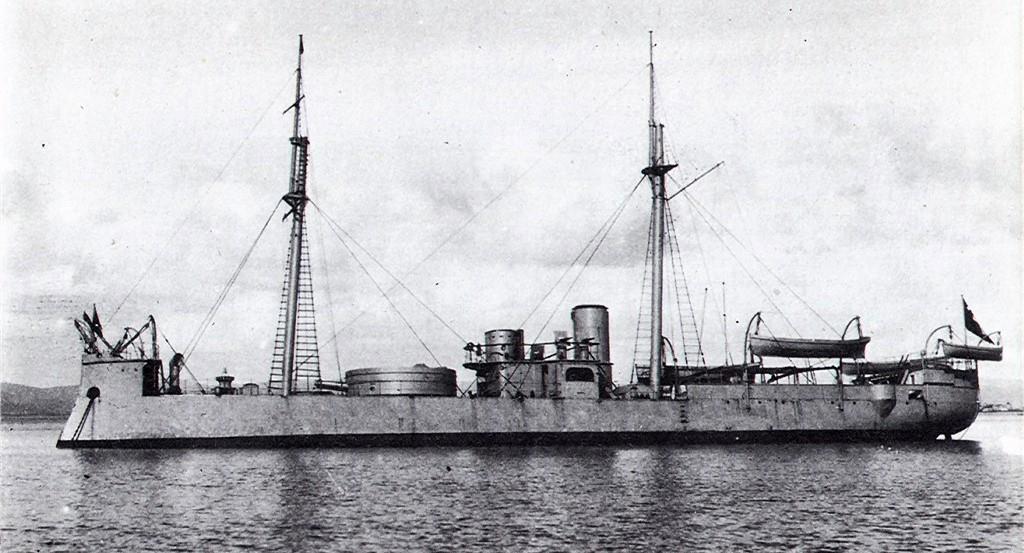

То есть мачты для парусов ещё есть и достаточно серьёзных размеров. Потом надёжность и мощность машин выросла, выросла и экономичность. В результате на рубеже веков мачты уменьшились до размеров, которые правильнее всего назвать символическими:

Оставалось совсем немного времени, и они превратятся в то, чем являются сейчас – устройствами для несения сигнально-отличительных средств и элементов оборудования связи и наблюдения за окружающим пространством.

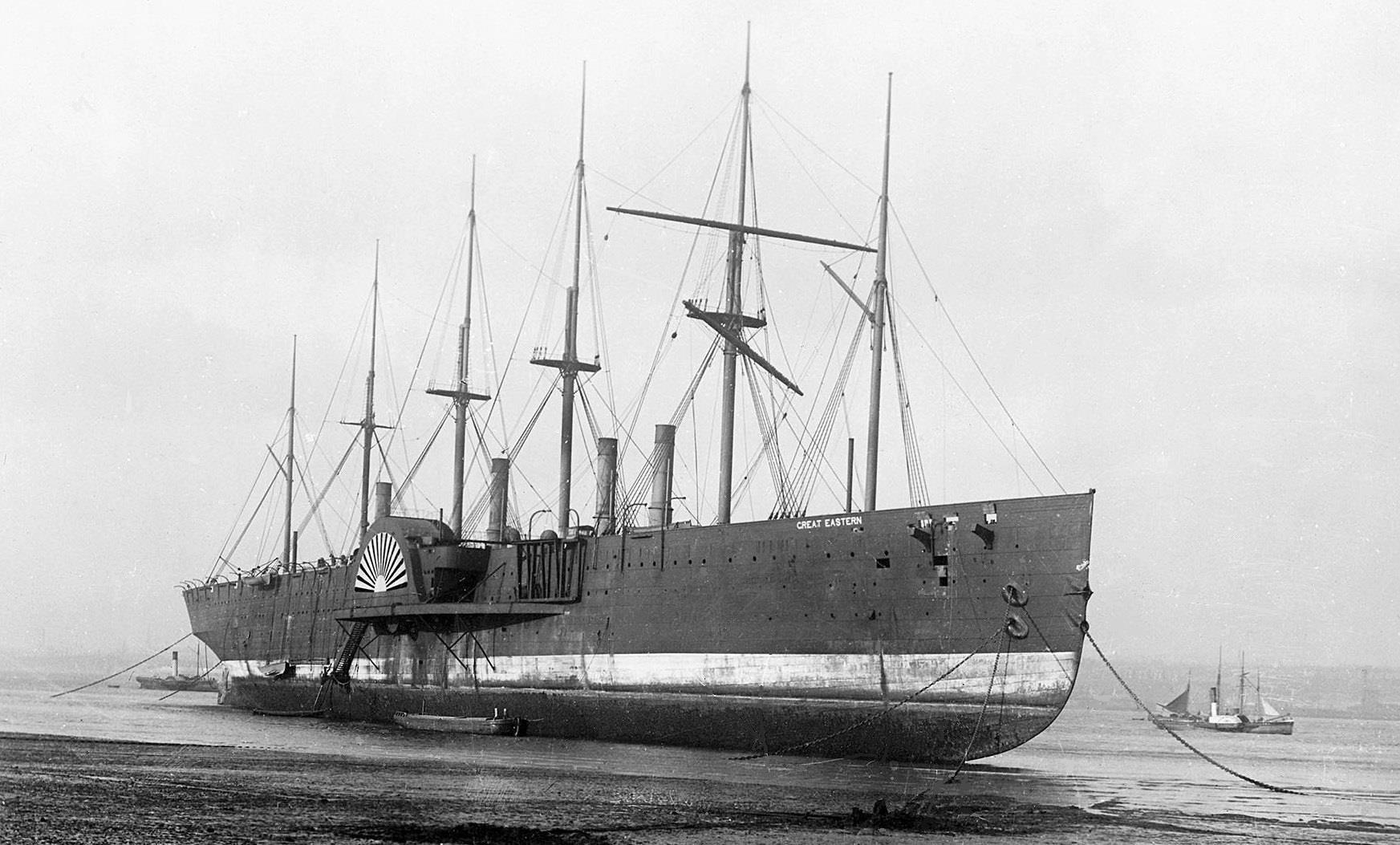

Это был настоящий взрыв технического прогресса. Он обрушился на проектировщиков, строителей и моряков сразу, везде и без предупреждения. Новейшие корабли к моменту спуска на воду уже самыми передовыми не являлись – мысль конструкторов уже неслась дальше – вперёд. Такие нагрузки не могли не отразиться на судьбе не только людей, но и кораблей. Если не главным, то одним из самых ярких представителей таких противоречивых созданий стало судно, которое при спуске получило названием «Грейт Истерн». Очень противоречивое изделие. Про него до сих пор говорят довольно часто. Общим в этих разговорах можно считать то, что никто из уважающих себя профессионалов никогда не рискнёт «кинуть камень» в сторону его создателей. Скорее даже наоборот – будет звучать глубокое уважение к людям, которые взялись за проблему, которая объективно превосходила их возможности и... они её решили. Не важно, что неправильно. Важно, что они проявили изобретательность и настойчивость в решении проблем. Именно благодаря таким людям сейчас мы знаем точно, как не нужно строить корабли.

Итак, предпосылки рождения монстра. Интенсивное мореходство между старым и новым светом породило не только появление скоростных судов типа клиперов. Было всем понятно, что второе условие увеличения эффективности – это увеличение грузоподъёмности судов. То есть груза берём на борт больше за раз, а команда, если и увеличивается, то ненамного. Другие затраты тоже. Поэтому стоимость перевозки единицы груза падает. Отсюда рост водоизмещения судов, подкреплённый переходом от дерева к железу. Вот и подумали сильно разбогатевшие судовладельцы – а чего бы нам не заработать ещё больше? То есть – а не построить ли нам не просто большой пароход, а вообще БОЛЬШОЙ? Раз в несколько больше существующих. Бросили клич проектировщикам и строителям. Такие люди сразу нашлись. Ещё бы! Ведь даже просто взявшись за решение задачи такого уровня, можно поднять собственный авторитет до небес. С технологическими возможностями предприятий вроде бы тоже особых проблем не было. Работа закипела.

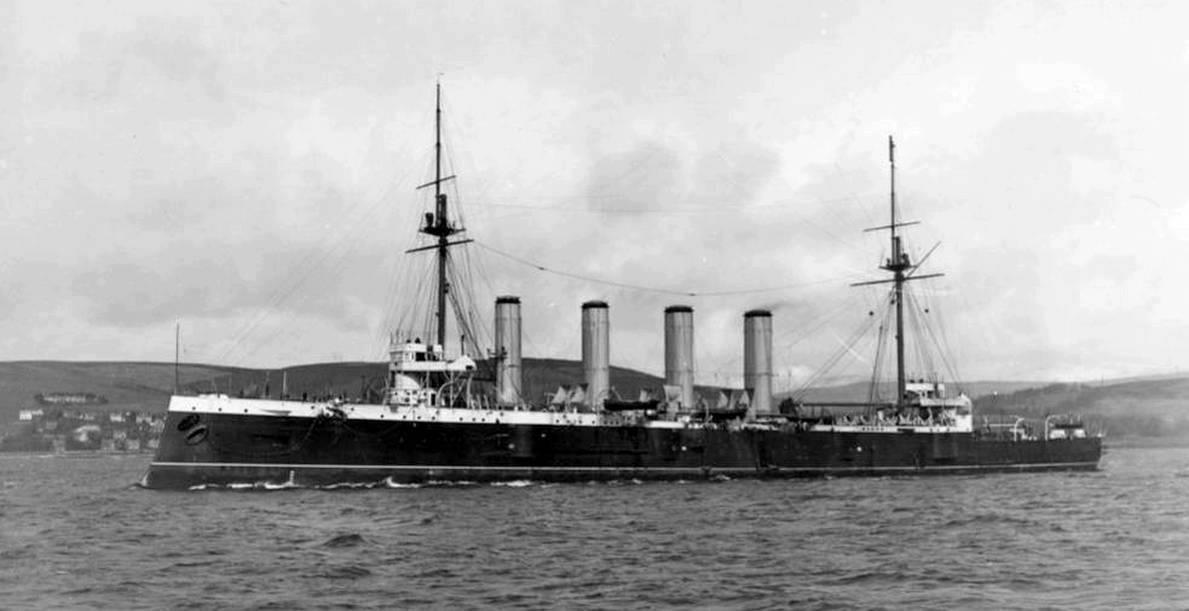

С формой корпуса особых вопросов не было, чего не скажешь о конструкции корпуса, машинах и механизмах. Ведь понятно же, что большому кораблю нужна и энергетика соответствующая. Определились вроде бы и с этим. Дальше – движитель. Хотя опыт по перетягиванию каната англичане уже провели, но всё же все понимали ущербность выводов, которые можно было сделать из такого опыта. Поэтому проектировщики приняли соломоново решение – поставили и колёса, и винт. Причём на винт работала своя машина, а на колёса – своя. Ну, а так как с надёжностью всё ещё были проблемы, то решили сохранить и паруса на всякий случай – ведь игрушка-то получалась совсем не дешёвая. Для корпуса применили новаторскую продольную систему набора, двойные борта и двойное дно. Попутно, разумеется, решались и другие задачи, связанные с необычностью проекта, не такие «глобальные». В горячке забыли про одну существенную деталь – во всём мире не было ни одного порта, который мог бы принять судно с такой осадкой. Но главное – построили. Вот он, «Грейт Истерн», начавший работать в 1860 году. Длина 210 метров, водоизмещение 24 тыс. тонн:

Потом с неизбежностью конца света возникли сложности с эксплуатацией. Какие-то были известны ещё с проектной части, про другие даже не задумывались. Например, никто не подумал особо про дым. Могучие топки лайнера выдавали его в соответствующих масштабам количествах, а об аэродинамике труб тогда даже и думать не начинали. Поэтому на кружевах дам, вышедших погулять на палубу в безветренную погоду, сажа осаждалась в весьма солидных количествах, да и воздух эта копоть не озонировала. Он так и не смог ни разу полностью использовать свою уникальную вместимость. Его переделали в кабелеукладчик. Ещё в самом начале эксплуатации в 1861 году его мобилизовали на очередную пальбу. В общем-то это было нормальной практикой почти во всех странах. То есть, если строилось достаточно крупное судно, то правительство как-то всегда поддерживало подобные начинания (иногда просто входило в долю деньгами), но взамен требовало заранее предусматривать на случай боевых действий мобилизацию судна для перевозки войск, использование в качестве плавучего госпиталя или иным способом. Например, во время Второй Мировой войны, американское правительство мобилизовало все прогулочные морские яхты для патрулирования побережья от проникновения немецких подводных лодок. И миллионеры послушно курсировали вдоль берега на своих шикарных полированных игрушках зорко всматриваясь вдаль. Впрочем, это всё не важно.

На самом деле я просто хотел показать кусочек того, насколько всё это было непросто, а иногда даже трагично. Это и есть цена технического прогресса. Издержки технической революции. Так называемое «интересное время». То самое, которое так увлекательно изучать, но жить в нём часто не очень весело и ничего хорошего в нём нет на самом деле. Ведь подвиги, даже конструкторские, приходится всегда совершать, чтобы исправить чью-то ошибку. Причём вслепую. Но без этого тоже невозможно – кто-то должен это делать. Прогресс обрушился на людей, живших в 19 веке, и они всё сделали правильно.

Да. Вот такой вот обзор получился. А вообще-то я хотел про борьбу за скорость кораблей рассказать. Не вышло. Выходит так, что в следующий раз расскажу.

Продолжение следует...