Следы на воде 14

Автор: Евгений КрасКто не слышал о вечном соревновании между снарядом и бронёй? Я не спрашиваю – все об этом знают. И началось это в кораблестроении ещё тогда, когда и снарядов-то никаких не было. Пушки тогда были исключительно ядерными, так сказать. Но даже в те времена на крупных кораблях борта старательно усиливали изнутри в районе ватерлинии и выше дополнительными брусьями. А и помогало – линейные корабли иногда возвращались из боя с десятками ядер, застрявшими в наружной обшивке, но так и не пробившими её. Позже появились снаряды, пушки стали нарезными, но и сами корабли стали делать не из дерева. Довольно быстро кораблестроителям пришла в голову мысль и о стальной броне для кораблей. Их назвали броненосцами. Сейчас трудно сказать наверняка, где и кем был построен первый броненосец – многое будет зависеть от точки зрения. То есть с вопроса о том, что, собственно, называть бронёй? Я выбрал всё же вот этот странноватый на вид пароход:

Сколхозили его американцы во время ихней гражданской войны в 1862 году из жертвы пожара и назвали «Вирджиния» (мне одному кажется, что именно её призрак мучал создателей «Замволта»?). Посудина сверху была накрыта рельсами. Не совсем броня, конечно, но всё же такая защита функции выполняла те же. Поэтому некоторые исследователи этот монитор всё же относят к броненосцам. В других странах тоже задумывались над этим вопросом и тоже навешивали на корабли броневые плиты. Но здесь всё делалось уже на солидной основе, поэтому выглядели эти пароходы достаточно традиционно. Это броненосец «Stonewall» французской постройки 1864 года:

Бронёй со временем стали обзаводиться и более мелкие корабли. Появились так называемые бронепалубные крейсера. Это словосочетание означало, что внутри корабля устанавливалась специальная броневая конструкция, которая закрывала «сердце» корабля – его главную энергетическую установку (котлы и паровую машину), а также склады боеприпасов. По бортам дополнительной защитой являлись также так называемые «угольные ямы». К таким кораблям относился, например, легендарный «Варяг»:

Водоизмещение крейсера всё же ещё позволяло сделать такую защиту, а что было делать более мелким кораблям? Вариант всего один – если не можешь прикрыться от удара, то уйди от него. То есть для мелких кораблей становятся особо важны такие показатели, как скорость и манёвренность. До поры это не было сильно актуально. До того момента, когда появились «самодвижущиеся мины», которые сейчас называют торпедами. Первую такую мину в 1865 году предложил для императорского флота Александровский, однако высший аппарат флота и чиновники морского министерства идею оценить не смогли. Не нужно их сильно за это ругать вообще-то. Это сейчас все умные, и прекрасно осведомлены, что торпеда – это очень грозное оружие. В те же времена люди, плававшие по воде, прекрасно знали, что для того, чтобы заставить мелкую посудину плыть в нужном направлении по морским волнам и течениям, приходится прилагать очень серьёзные усилия. И вот к этим людям приходит некто и предлагает совсем маленькую лодочку с маленьким моторчиком и большим зарядом запустить по этим самым волнам и течениям в сторону супостата! Ясное дело, что просолённые морем начальники похлопали глазами, переглянулись и задали новатору вполне естественный на их взгляд вопрос: «Вы чего такое несёте, милейший? Куда ваша мина поплывёт? Точнее – а куда её волны, течение да ветер направят? Ясно же как белый день, что по чужому кораблю попасть шансов просто нет. В лучшем случае она назад к отправителю не вернётся... несвоевременно!». Короче послали изобретателя с такими идеями куда подальше. Даже денег на дальнейшие эксперименты не дали. А у самого Александровского их тоже особо не было – он и так потратился на опытный образец. Ему возместили затраты, но торпеду не взяли и даже с флота уволили. Была небольшая возня вокруг проекта позже, но кончилось покупкой торпед англичанина. Вообще история эта какая-то тёмная. Дело в том, что англичанин получил заказ аж на три с лишним миллиона золотых рублей за свою мину, которая по характеристикам сильно уступала отечественной. За руку никого не поймали, но туманных намёков, с указанием на руководителей морского ведомства, более чем достаточно было ещё и в царские времена. Может быть действительно дело не обошлось без откатов. Так или иначе, но затухло это дело в нашей родной империи.

А вот в Англии всё пошло иначе. Там с аналогичной идеей на следующий год выступил некто Уайтхед, чью мину потом и купили. У его самоходной мины характеристики были сильно хуже, чем у мины Александровского, но зато её сделали и провели испытания. Оказалось, что дела обстоят хотя и не так блестяще, как хотелось бы, но всё же достаточно хорошо. Самодвижущуюся мину приняли на вооружение в 1868 году после доработки гидростата. Работали над вопросом также немцы с французами. Ясное дело, что производители постарались на славу и раздули из маленькой мины что-то такое размером с линкор.

Ещё один факт сильно подогрел интерес к самобеглым минам. В 1877 году Турция решила ещё раз убедиться в том, что с Россией воевать не стоит. В ходе боевых действий на море наши флотоводцы много экспериментировали с применением минного оружия. Тогда ещё первая наша миноноска «Взрыв» находилась в постройке и носителями самоходных мин были минные катера – просто крупные паровые шлюпки, приспособленные для несения самоходных мин. И вот два таких минных катера под названиями «Чесма» и «Синоп» атаковали турецкий сторожевой пароход «Интебах». В ходе атаки катера преодолели сильный артиллерийский огонь и выпустили с короткой дистанции две торпеды. Обе они попали в цель и пароход был уничтожен. Вот так примерно выглядели эти катера:

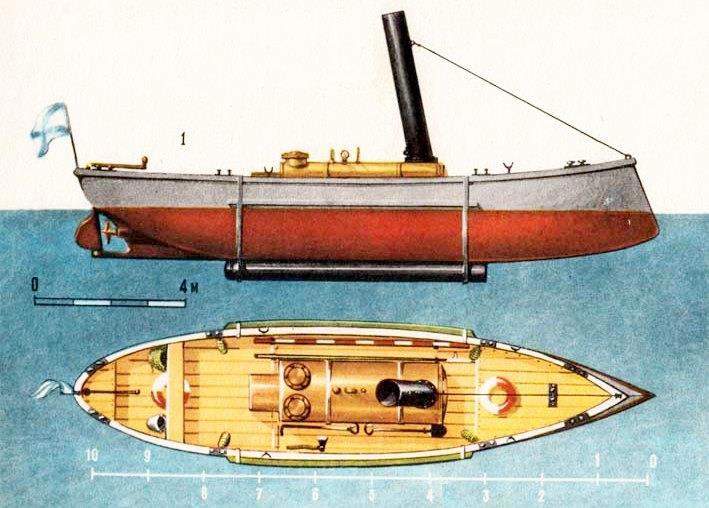

В результате, кроме прочего, во Франции даже родилась идея создания миноносного флота для охраны побережья. Возможно поэтому первые миноноски были очень маленькими, такими, как вот этот катер со смешным названием «Коноплянка»:

Но не только оборона побережья занимала умы флотоводцев. Поэтому, наверное, самодвижущиеся мины захотели иметь все и захотели их поставить везде. То есть на все корабли. Однако потом подумали и решили, что если такую штуку установить на маленький неприметный кораблик, то он сможет с её помощью утопить всё что хочет – хоть крейсер, хоть линкор! Его бы ещё сделать совсем незаметным... пусть вообще под водой подкрадётся к врагу. Желание развивать идею подводных лодок получила оглушительных размеров ускоряющий импульс.

Другим направлением разработки малого минного корабля было увеличение скорости. То есть по идее вот этот самый маленький кораблик как выскочит, как пульнёт своей миной и тикать! А вражьего линкора и нет больше, а его команда уже весело барахтается в море. Красота – мы победили. Вот только понятное дело, что даже самый маленький кораблик бдительные наблюдатели всё равно заметят, если только не туман на море. Но ведь в туман и маленький кораблик тоже не приплывёт. Так что же делать? А давай сделаем его быстрым-пребыстрым, чтобы вот прям фьи-ю-ть, и нет его. Чтобы никто и опомниться не успел, а вот она у борта – самобеглая мина.

Сказано – сделано. Так появился новый класс кораблей для несения нового оружия. В честь самоходных мин эти кораблики и назвали миноносками, а потом и миноносцами. Первые были водоизмещением всего по 100 тонн. Про броню и речи здесь быть не могло. Единственной защитой этих малышей была их скорость. Гонка за скорость началась!

Маленькие пневматические моторчики торпед разогнали технический прогресс до невиданных скоростей. Ведь что такое есть подводная лодка? Это системы наблюдения, то есть высококлассная оптика. Это – компактные двигатели, для которых не нужен воздух, то есть – электромоторы и аккумуляторы. Это двигатели постоянной готовности, для которых не нужно «разводить пары», то есть – двигатели внутреннего сгорания. Ну и сами маленькие моторчики для торпед сделать, задача очень непростая. Учтём, что для подводной лодки нужны ещё множество систем для затопления и всплытия, регенерации воздуха и прочего. Что такое миноноска? Это – мощные небольшие двигатели, это прочный корпус рекордно малого веса и это отличный хорошо обтекаемый корпус. Всё для достижения высоких скоростей движения. А ещё нужны ведь торпедные аппараты, чтобы сбросить торпеду в воду. Получается, что для того, чтобы создать хорошую конкурентоспособную миноноску, нужно быть очень на острие прогресса. Ведь и двигателестроение, и высококачественная сталь, и изыскания в области гидродинамики, строительной механики, и всё прочее относится к самым высоким технологиям того времени.

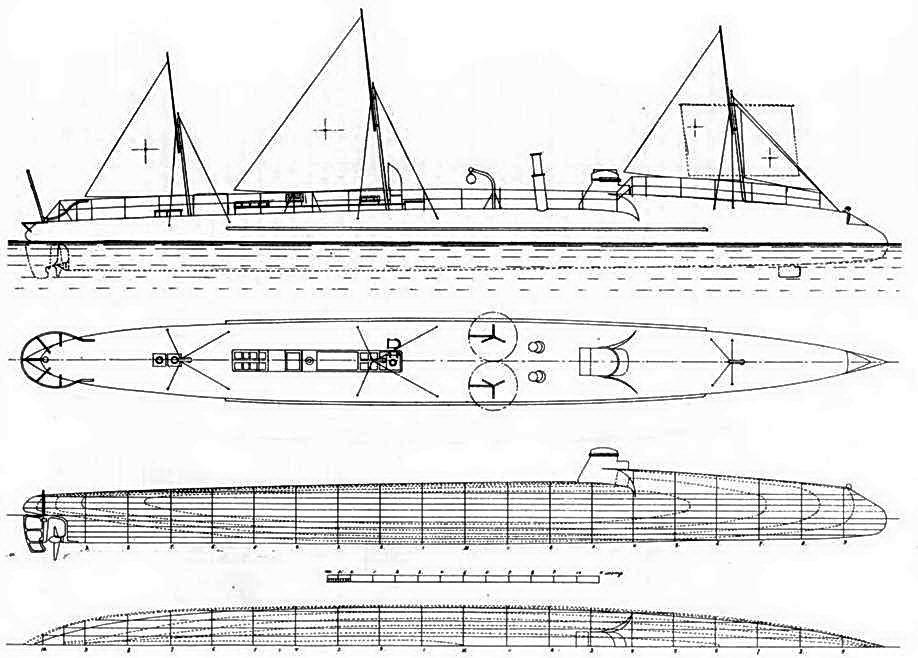

Очень быстро стало понятно, что стотонные миноноски вообще ни для чего потому, как и мореходность и дальность плавания просто никакие. Кораблики стали быстро увеличиваться в размерах. Любопытно между прочим, что несмотря на все свои высокие технологии кораблестроители оставались людьми очень осторожными и предусмотрительными. Вот посмотрите на чертежи одной из первых миноносок:

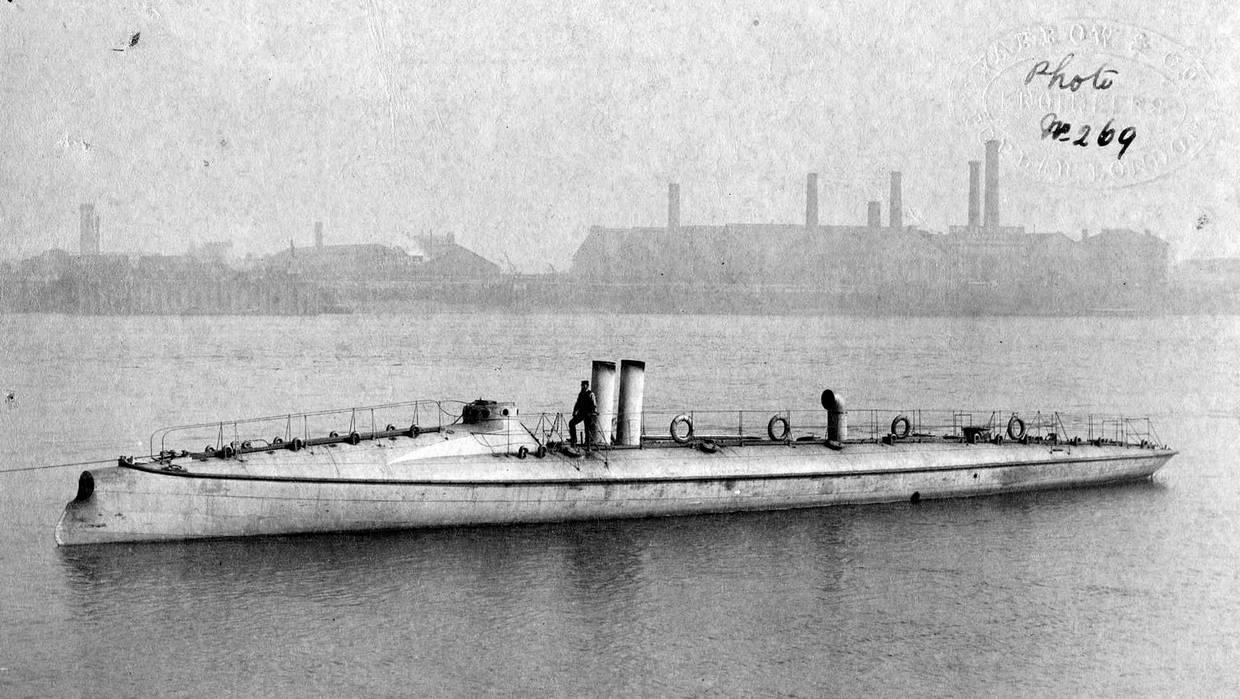

На нём предусмотрена возможность установки парусов на случай аварийной ситуации. Но это не значит, что про всё остальное забывали. Зализанные корпуса. Ничего лишнего. Вот один из первых таких кораблей. Английский миноносец Y-1:

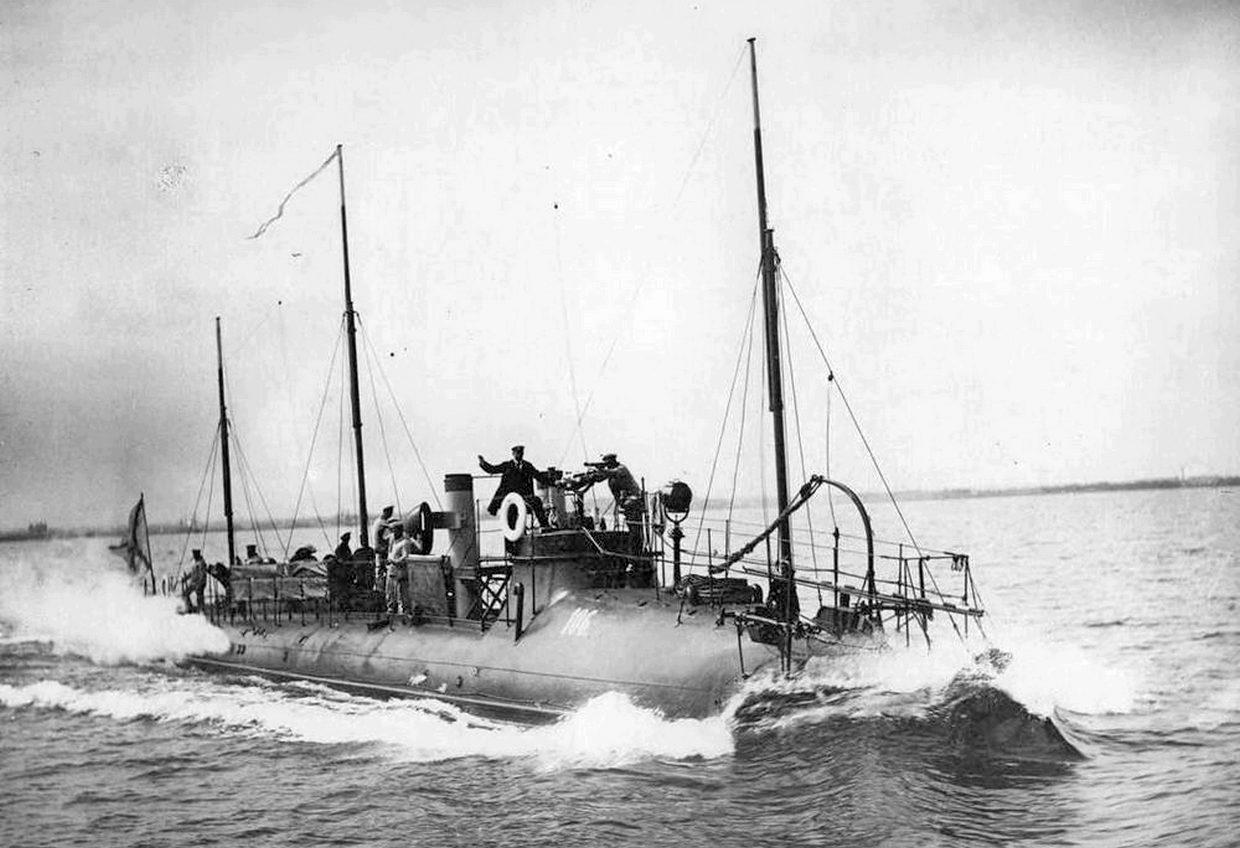

Не правда ли – этот кораблик сам похож на торпеду? Но одного грозного стремительного вида мало. Нужно было что-то побольше и посерьёзнее. Водоизмещение очень быстро выросло до двухсот с лишним тонн. Вместо одного торпедного аппарата на носу стали устанавливать на палубе по несколько торпед. Для самообороны начали устанавливать пушки. Однако даже эти, подросшие в размерах корабли всё же для морской волны были приспособлены очень плохо. Поэтому вид у них был довольно своеобразный. Носовую часть корабликов закрывали своеобразным обтекателем. То есть конструктора прекрасно понимали, что с такой формой корпуса о нормальной всхожести на волну можно забыть, поэтому проще сделать так, чтобы корабль на полном ходу в эту волну врезался, и чтобы при этом вода на нём не задерживалась. На ходу это выглядело довольно свирепо:

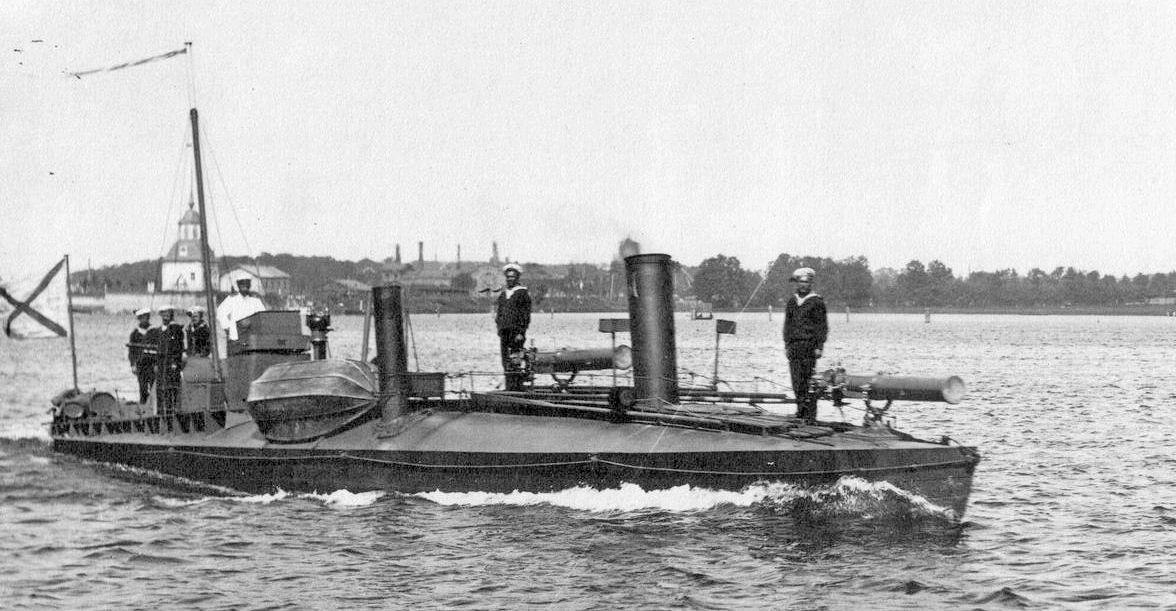

Немного напоминает странную подводную лодку. Этот же конструктивный принцип сохранялся довольно долго даже на миноносцах более поздней постройки. Как вот на этом русском миноносце «Буйный»:

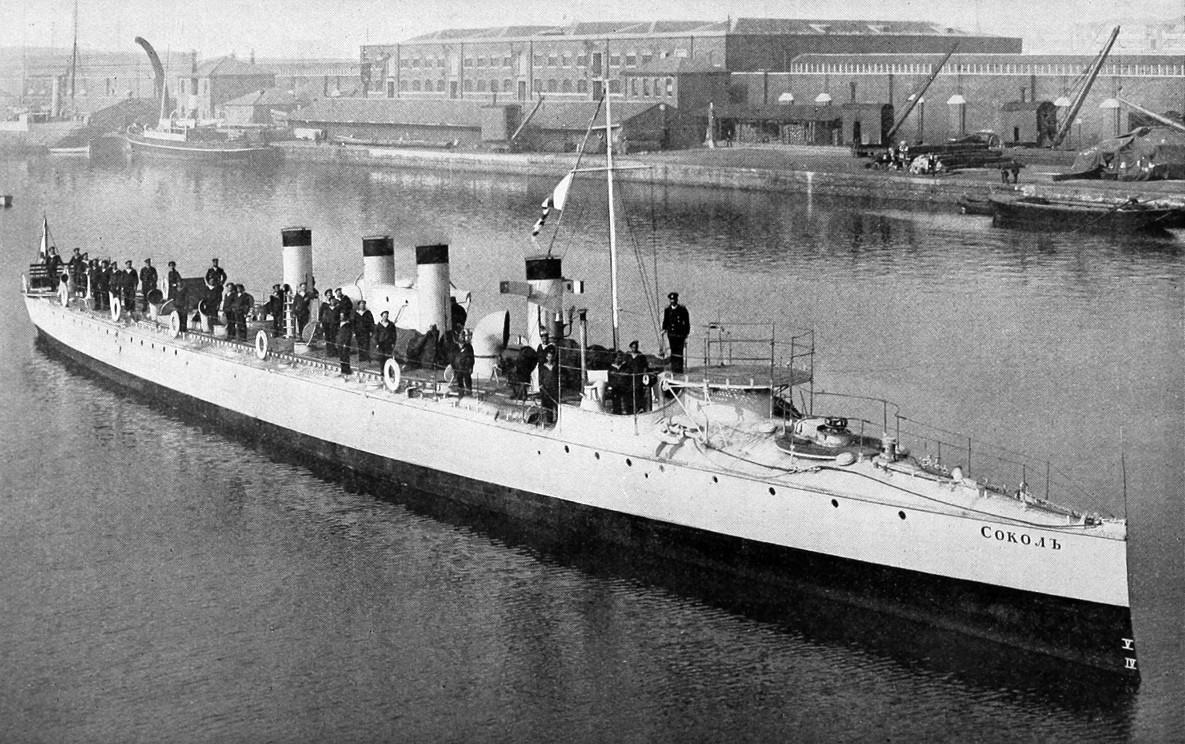

В 1891 году английский корабел Э. Ярроу для родного флота спроектировал и приступил к строительству миноносца водоизмещением 220 тонн. Головной корабль «Хэвок» показал скорость на испытаниях аж целых 27 узлов. Это было очень хорошо. Все обрадовались, кроме самого Ярроу. Он, понимаешь, предоставил в своё Адмиралтейство чертежи своего корабля, а те взяли, да и разослали эти чертежи на кучу разных предприятий, нимало не задумавшись об интересах автора проекта. Ну, понятное дело – обиделся мужик. За ситуацией между тем зорко наблюдал морской атташе из России. Информация ушла на родину. А в начале 1894 года и сам Ярроу накатал письмо на имя начальника Главного управления кораблестроения П.П. Тыртова, что он будет рад построить для России миноносец такой же, но лучше. Нашим даже делать ничего не пришлось – новейшие разработки одного из самых развитых флотов мира сами шли к ним в руки. Паровая машина тройного расширения и котлы на миноносце были спроектированы самим Ярроу. Рассчитывая на крупный заказ, англичанин значительно усовершенствовал корабль. В контракте от 1894 года была оговорена скорость – уже не менее 29 узлов. Испытания готового миноносца прошли на следующий год. На них корабль показал максимальную скорость в 30,3 узла став первым в мире миноносцем преодолевшим тридцатиузловой рубеж. В 1895 году миноносец, получивший имя «Сокол», успешно совершил переход из Англии в Кронштадт:

Впоследствии его переименовали в «Прыткий», но всю серию, построенную на русских верфях, всё равно называли миноносцами типа «Сокол». В целом механизмы корабля продемонстрировали высокую надёжность всех механизмов. Кроме торпедного вооружения (два однотрубных аппарата) на нём были установлены три орудия калибра 47 мм и одно калибра 75 мм. Для обеспечения дополнительной прочности по сравнению с прототипом, построенным для английского флота, на «Соколе» была применена легированная никелевая сталь повышенной прочности. Также были внесены ряд изменений, которые улучшали боевые качества корабля, дальность плавания и обитаемость кают экипажа. Эти корабли часто именовали «истребителями» или «контрминоносцами» из-за мощного по сравнению с ровесниками вооружения. Иногда их даже именовали эскадренными миноносцами несмотря на то, что формально этот класс кораблей в нашем флоте ещё не существовал, да и по мореходным качествам до кораблей океанского класса им было ещё далеко. Впоследствии по результатам эксплуатации пришлось увеличить толщину обшивки, изменяли также состав вооружения. Торпеды заменили на более крупные. Вместо трёх мелкокалиберных пушек поставили вторую калибра 75 мм. Были опыты с переводом с угля на нефть. Скорость по результатам усилений корпуса и вооружения несколько упала – ведь корабль изрядно потяжелел. В целом миноносцы типа «Сокол» строились в России на протяжении 14 лет. Это были очень хорошие корабли, хотя реальная, или, как у нас называли, боевая скорость этих корабликов была сильно меньше показанной на испытаниях и не превышала 25 узлов.

Вообще с цифрами скоростей, указанных в справочниках, нужно быть поосторожнее. То есть пример миноносцев типа «Сокол», когда разница между скоростью, показанной на испытаниях и реальной, составила больше 5 узлов, является чуть ли не типичным. Дело в том, что в той же Англии испытания обычно проводились в специальных условиях. То есть с корабля снимали боекомплект, снабжение; топлива грузили только лучшего и только столько, сколько нужно было для проведения испытаний. Команда тоже была неполного состава. Короче узлы выжимали, как могли. В нашем же флоте постепенно сформировалась традиция, при которой испытания проводились только на полностью загруженном корабле. Поэтому такую скорость обычно называли не «максимальной», а именно «боевой». Те же английские эсминцы, которые послужили прототипом «Соколов» в реальной эксплуатации больше 21-23 узлов никогда не показывали.

Однако, кроме прямых «выжимателей скорости» были и другие специалисты, которые отлично осознавали важность именно мореходности кораблей. Это означало, что несмотря на небольшие размеры, миноносцы должны были плавать вдали от берегов в океанских условиях. Это означало, что у них должны были быть отличные показатели по остойчивости, непотопляемости и дальности плавания. Это означало увеличение высоты борта, усиление корпуса, солидные запасы топлива, питьевой и питательной воды, провизии и прочего. Всё это вело к увеличению размеров миноносцев. В этом преуспели специалисты, построившие миноносец «Взрыв».

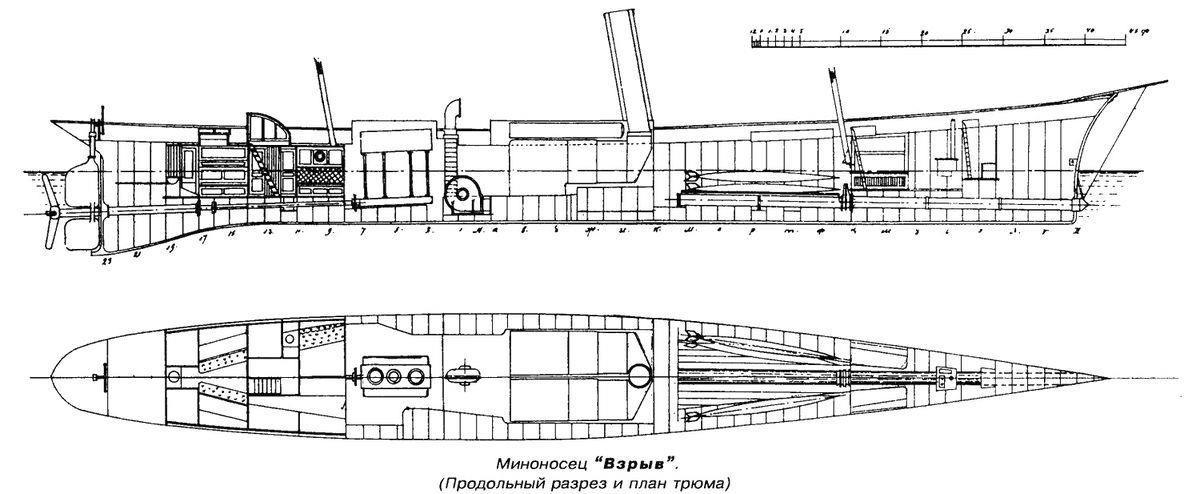

Это был не просто миноносец, а один из первых кораблей такого типа в мире. Он был спущен на воду в 1877 году. Кораблик был очень небольшой: длина – 36,5 м, ширина – 4,9 м, водоизмещение около 150 т. Дальность – 600 миль. Паровая машина мощностью 750 л.с. позволяла разогнать корабль до 14 узлов. На вооружении один торпедный подводный аппарат с двумя запасными торпедами. Однако главное достоинство корабля – его очень неплохие мореходные качества. Вот его чертёж-схема:

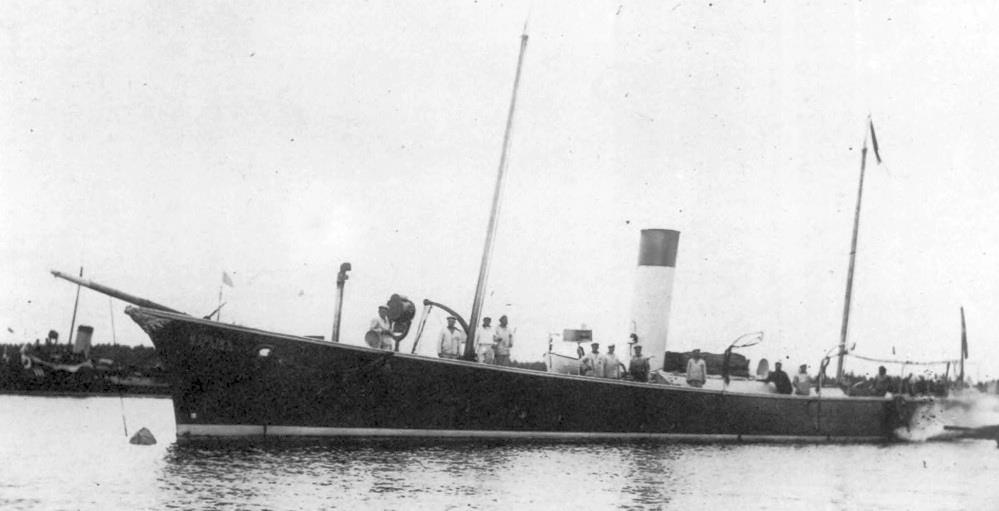

По ней хорошо видно, что проектировали «Взрыв» используя весь накопленный к тому времени кораблестроительный опыт. Обводы позаимствовали у лучших ходоков того времени – спортивных парусных яхт. Главные массы сосредоточены в нижней части корпуса, что делало корабль очень остойчивым даже при расходовании торпед. Вот его фотография из тех времён:

После наступили времена скоростных миноносцев, яркими представителями которых и стали миноносцы типа «Сокол», но их эксплуатация настойчиво требовала немного другого подхода. Мореходный «Взрыв» ещё не забыли. И всё понятнее становилось, что нужно что-то третье. Нужны корабли, которые были бы и быстрыми, и мореходными. На горизонте всё яснее прорисовывался образ будущего. Это был образ миноносцев типа «Новик». Именно они поднимут тему проектирования миноносцев до уровня эсминцев. Они станут прототипом для множества иностранных корабелов. Но это уже отдельная тема и поэтому о ней в следующий раз.

Продолжение следует...