"Ну… Это была сумасшедшая рыба"

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокРусский перевод сказки Андерсена "Русалочка" оказался вредительским.

Переводчики, сами того не желая, перевернули представления русских о собственных фольклорных персонажах с ног на голову, тотально все исказив.

И это уже не починить.

Вот как это произошло.

В оригинале сказка Андерсена называется "Den Lille Havfrue", то есть, в дословном переводе, "Маленькая морская женщина" (havfrue - от hav («море») + frue («жена, дама, женщина», то же, что немецкая "фрау").

И здесь надо сразу оговориться, что в европейском бестиарии, то есть списке мифологических существ, существует четкое разделение на mermaid - "морскую деву" (от "mere" (море) и "maid" (девушка) и славянскую rusalka.

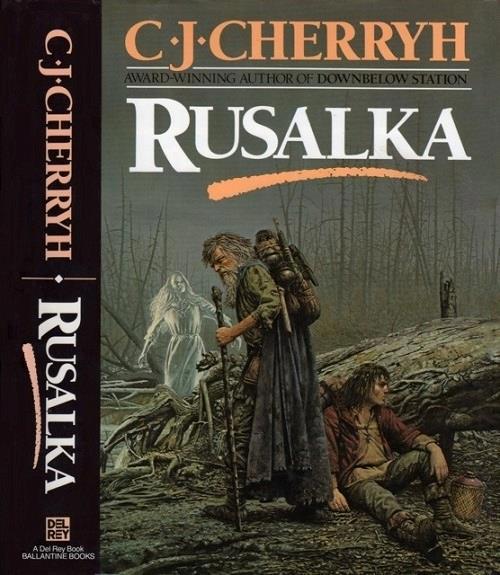

Русалки, кстати, являются самым значительным вкладом славян в общеевропейскую мифологию (на самом деле - нет, вампыры-упыры куда круче), это слово вошло во все мировые языки, а экзотических русалок до сих пор пишут книги. Достаточно вспомнить, к примеру, цикл фэнтези-романов "Rusalka" известной американской писательницы Кэролайн Черри.

Про "морских дев" все понятно - это традиционные для европейского фольклора прекрасные девушки с рыбьим хвостом, живущие в море и берущие свое начало от древнегреческих сирен, если не раньше. Вот вам для примера «Морская дева» Д. У. Уотерхауса, написанная в 1900 году.

На Руси морских дев называли "фараонками" - по поверью, известному как минимум с 16 века, полулюди-полурыбы произошли от египтян, утонувших в море при погоне войск «фараона лютого» за реллокантами-евреями, рвущимися за кордон под предводительством Моисея.

Вот вам милая фараонка на оконном наличнике в подмосковной деревне Коновалиха Балахинского уезда.

И - да, именно про морскую деву и писал в своей сказке Ганс Христиан Андерсен.

А русалки тогда кто? - спросите вы.

А русалки - это персонажи славянской мифологии. И в море они не живут. Они живут в реках и озерах.

Дело в том, что русалки - не нашедшие покоя утонувшие девки. И даже не столько утонувшие, сколько утопившиеся - как правило, забеременевшие вне брака и бросившиеся от позора в омут.

Именно поэтому русалок следует опасаться в первую очередь мужчинам. Неосторожных мужиков, шарахающихся по ночам около воды, русалки ловят и, как деликатно объясняли в детских книжках, "щекочут до смерти".

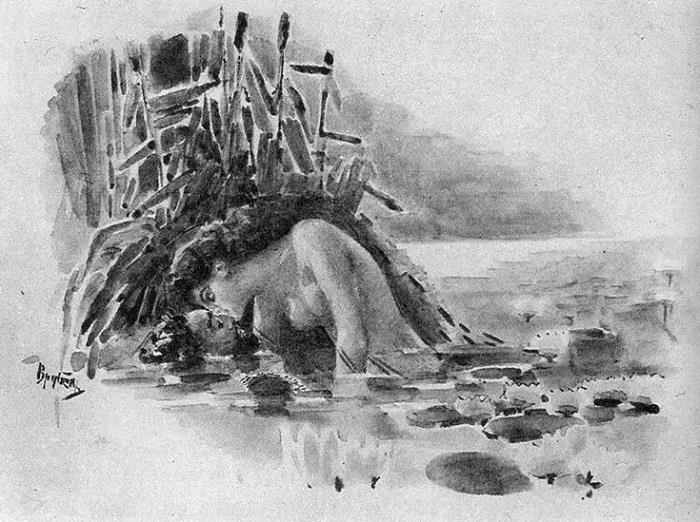

М. Врубель. Иллюстрация к "Русалке" М. Лермонтова. 1890 г.

Спорить не буду, действительно - до смерти, но не защекочивают. Другое "за..."

Хотя бы из одного этого объяснения понятно, что рыбий хвост от пояса создает для этой лютой казни некоторые э-э-э... анатомические препятствия.

Иван Алексеевич Дженеев «Водные глубины. Омут», 1907 г.

И действительно - нет у русалок хвоста.

Нет и никогда не было.

Обратимся к истокам - какими видели русалок классики русской живописи?

Вот картина "Русалки" Ивана Николаевича Крамского (да, тот самый, что «Неизвестную» написал, угу). 1871 год.

Вот картина "Русалки" 1878 года Константина Егоровича Маковского.

Опять никаких хвостов.

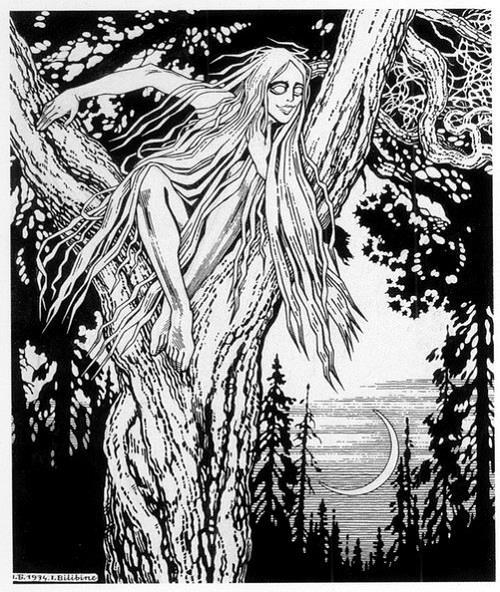

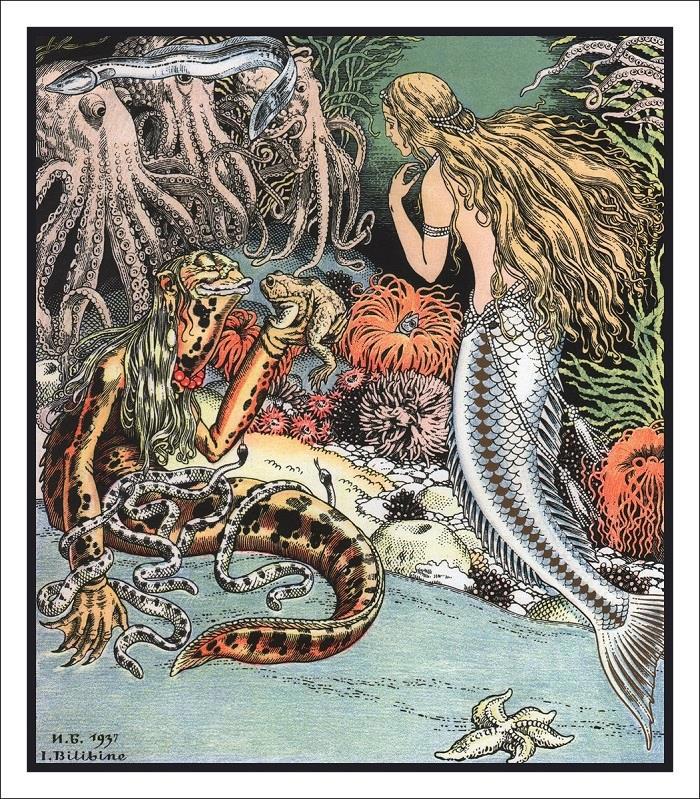

Вот, наконец, главный специалист по отечественной сказочной нечистой силе - Иван Билибин.

Вот вам его "Русалка", иллюстрация к книге "Всеобщая мифология. Мифология славян" (Mythologie generale. Fascicule 16–17. Paris: Larousse, 1934. "Mythologie slave").

Ноги! Ноги крупным планом. Такие ноги ноги даются лишь немногим.

Андерсеновскую Русалочку Билибин, кстати, тоже рисовал - иллюстрировал сказку в эмиграции. Но там у него - чистой воды морская дева.

Подводных дам с хвостами изображал разве что Илья Ефимович Репин.

Но так он и не русалок рисовал!

Картина 1876 года называется "Садко" и изображает парад-алле дочерей морского царя, которые ни в одном из вариантов былины "русалками" не называются. Сам Репин писал критику В. В. Стасову: "Сообщаю Вам, под глубочайшим секретом, тему будущей моей картины: Садко богатый гость на дне морском; водяной царь показывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры до растений и свиты царя".

Причем бесхвостые русалки не являются прерогативой исключительно русских художников, у других славян - то же самое.

Вот «Русалки» поляка Витольда Прушковского, демонстрирующие изящную щиколотку, 1877 г.

А вот "Русалки" 1888 года его соотечественника Яцека Мальчевского, написавшего целый цикл картин на эту тему. Очередная демонстрация ног.

В общем, все с русалками понятно.

Было.

Но потом...

Потом в дело вмешалась сказка.

Самое обидное, что альтернативные переводы Андерсена вполне себе наличествовали.

Берта Давыдовна Порозовская в 1894 году перевела название сказки как «Маленькая морская царевна», Варвара Павловна Андреевская в 1896-м издала "Морскую царевну".

Но, к сожалению, лучшие переводчики Андерсена на русский язык, супруги Ганзен сделали смысловую ошибку и назвали героиню сказки - Русалочкой.

И именно их вариант прижился намертво.

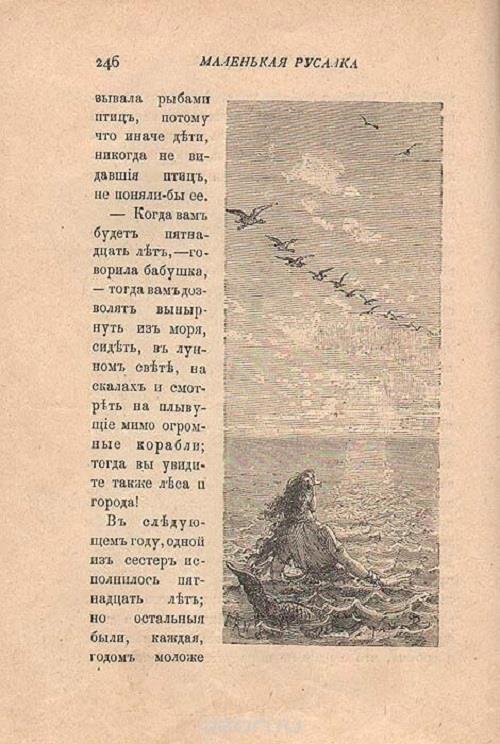

Дальше если и были вариации, то уже в гансеновской орбите - "Царевна-русалка" или "Маленькая русалка".

Ну а дальше все понятно.

Поскольку первичные знания об окружающем мире люди получают в раннем детстве, а Андерсена читали все, вскоре в России выросло поколение людей, твердо знающих - русалки это такие подводные дамы с рыбьим хвостом.

С учетом того, что тема отсутствия ножек является в этой сказке ключевой посылкой сюжета - про хвост все запоминают крепко-накрепко, не оторвешь.

К чему это привело - проще показать на примере.

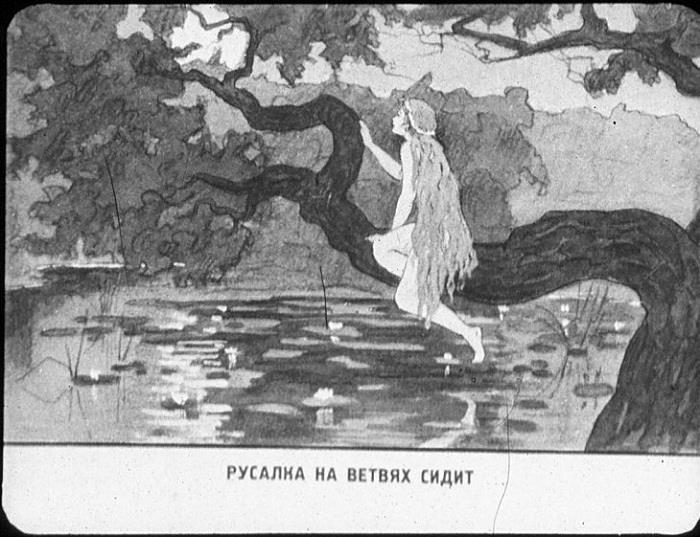

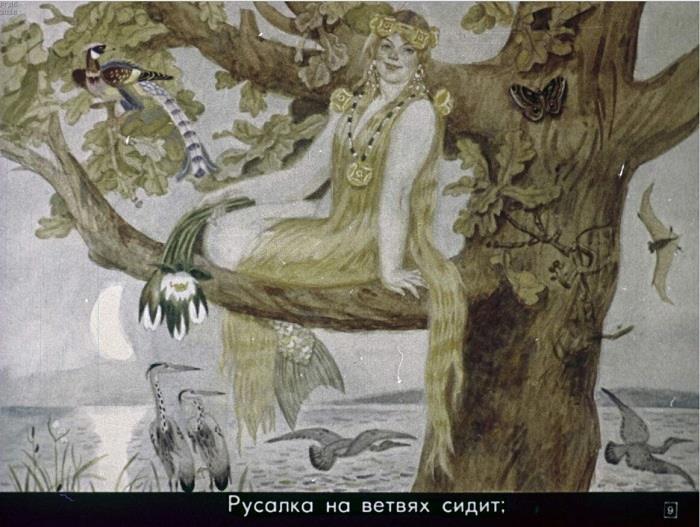

Есть в русской литературе не менее классический текст про русалку: пушкинское Лукоморье, где "чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит".

В диафильме 1938 года художник Владимир Николаевич Кутлинский еще помнит классический облик русалок.

А вот вам диафильм "Лукоморье" 1973 года, художник Мешков Евгений Александрович.

Или вот - 1983 год, иллюстратор диафильма Лосин Вениамин Николаевич:

И ведь никому даже в голову не пришло задаться вопросом - что дама с рыбьим хвостом делает на ветке дуба? Как она туда залезла, и - самое главное - как собирается слезать?

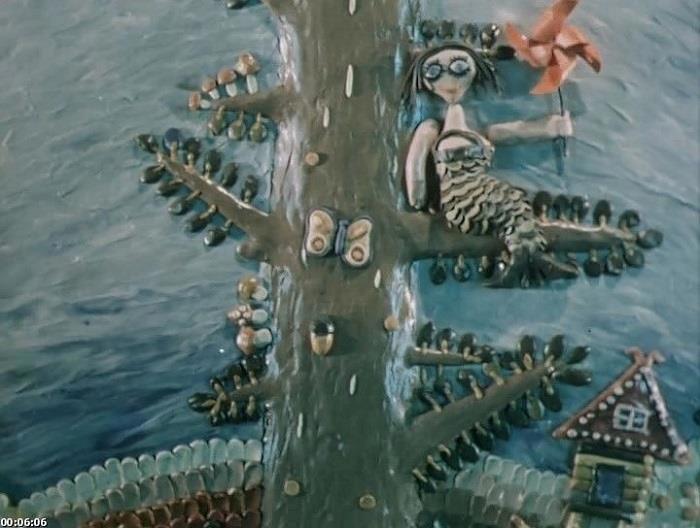

Впрочем, на последний вопрос нам уже ответили авторы мультика "Пластилиновая ворона".

Если вы помните, о чем я.