Иван Вышнеградский

Автор: Игорь РезниковСегодня мы вспоминаем интереснейшего человека и музыканта, который не очень-то знаком сегоднящним слушателям. А ведь жизнь и творчество Ивана Александровича насыщенны и интересны. Большой талант, смелый новатор, теоретик и философ, Вышнеградский принадлежит к той ветви отечественной музыки начала ХХ столетия, которая называется «русскими авангардистами зарубежья».

Тогда в связи с возникновением понятия «новая музыка» переосмысливались главные музыкальные категории: звук, звуковысотная система, пространство, время и многое другое. Тогда же зародилась мысль об освобождения звука, и в музыкальном искусстве 1910-х годов существовало несколько ее решений. Вышнеградский принадлежал к тем, кто рассматривал звук как физическое явление, состоящее из отдельных частиц — «звуковых атомов», что впоследствии привело к возникновению идеи четвертитоновой музыки и ультрахроматизма.

Родился будущий композитор 4 мая 1893 года в семье крупного банкира и композитора-любителя, члена главной дирекции Русского музыкального общества Александра Ивановича Вышнеградского. Дед мальчика был на тот момент весьма авторитетной фигурой — министром финансов Российской империи при Александре III, предшественником самого Сергея Юльевича Витте и создателем золотого стандарта в России. Благодаря влиянию отца у мальчика сформировался отличный музыкальный вкус. Однако той, кто привил сыну любовь к литературе и музыке, стала мать Вышнеградского Софья Ивановна (урожденная Савич), писательница. Ее драму «Линнита» И. Вышнеградский переложил на музыку в 1937 году. В доме Вышнеградских часто бывали знаменитые музыканты — Глазунов, Лядов, Сафонов.

Учился Иван Вышнеградский в Первой Санкт-Петербургской гимназии, а позже — на философском факультете в Санкт-Петербургском университете. Композицию изучал параллельно, в столичной консерватории у Николая Соколова, ученика Н. А. Римского-Корсакова. Сочинять Вышнеградский начал в 1910 году, но дебютировал только в мае 1912-ого, сочинив «Andante religioso et funèbre». К сожалению, от данного произведения ничего не осталось, однако доподлинно известно о положительных отзывах на него Цезаря Антоновича Кюи. Кстати, говоря о ранних сочинениях композитора, стоит обратить должное внимание и на Александра Николаевича Скрябина: именно его Вышнеградский считал своим духовным наставником в музыке, поэтому некоторые исследователи считают Вышнеградского неформальным скрябинским преемником. Очень отчетливо влияние «духовного наставника» ощутимо в ранних сочинениях Вышнеградского, особенно в прелюдиях.А в конце 1940-х годов композитор, подобно Скрябину, разрабатывал проекты по световому сопровождению собственной музыки. В письме к канадскому композитору, пианисту и педагогу Брюсу Матеру в 1974 году Вышнеградский отмечал: «Вы очень верно подметили глубинную связь моих сочинений со Скрябиным, написав мне, что почувствовали в моей музыке завершение и развитие некоторых из его ритмических идей. Я глубоко преклоняюсь перед этим композитором, я вижу в нем подлинного творца и ставлю его выше всех композиторов того времени, включая Шенберга, Дебюсси и Стравинского. Высшая похвала моему творчеству — признать, что я в каком-то смысле продолжаю произведенную Скрябиным революцию, заставляю ее приносить плоды. Как в ритмическом, так и в гармоническом плане, а также — в плане духовном»

Первое же зрелое его сочинение — «День бытия» для чтеца, хора и симфонического оркестра (на собственный текст) — относится к 1916 году. Окончание работы над ним поспособствовало дальнейшему решению Вышнеградского расширить звуковой ряд при помощи членения на микроинтервалы. 7 ноября 1918 года в Петрограде композитор создал две версии фортепианного цикла (для одного и для двух настроенных с разницей в четверть тона инструментов) и назвал его «Четыре фрагмента». Это произведение и стало официальным началом его экспериментов в сфере микрохроматики. В 1919 году он написал музыку к спектаклю «Макбет» для только что созданного Большого драматического театра.

После 1919 года традиционный (хроматический) строй инструмента перестал устраивать композитора, и он серьёзно занялся микрохроматикой, поставив своей задачей чётко очертить ее философский и теоретический базис. Вышнеградский занялся разработкой нового четвертитонового «ультрахроматического» строя, в котором минимальное расстояние между звуками составляло бы не полтона, а четверть тона. Такая звуковысотность едва различима человеческим ухом. Композитор искал способ, которым смог бы реализовать идею создания одного инструмента, способного без поддержки воспроизводить абсолютно все ультрахроматические гаммы.

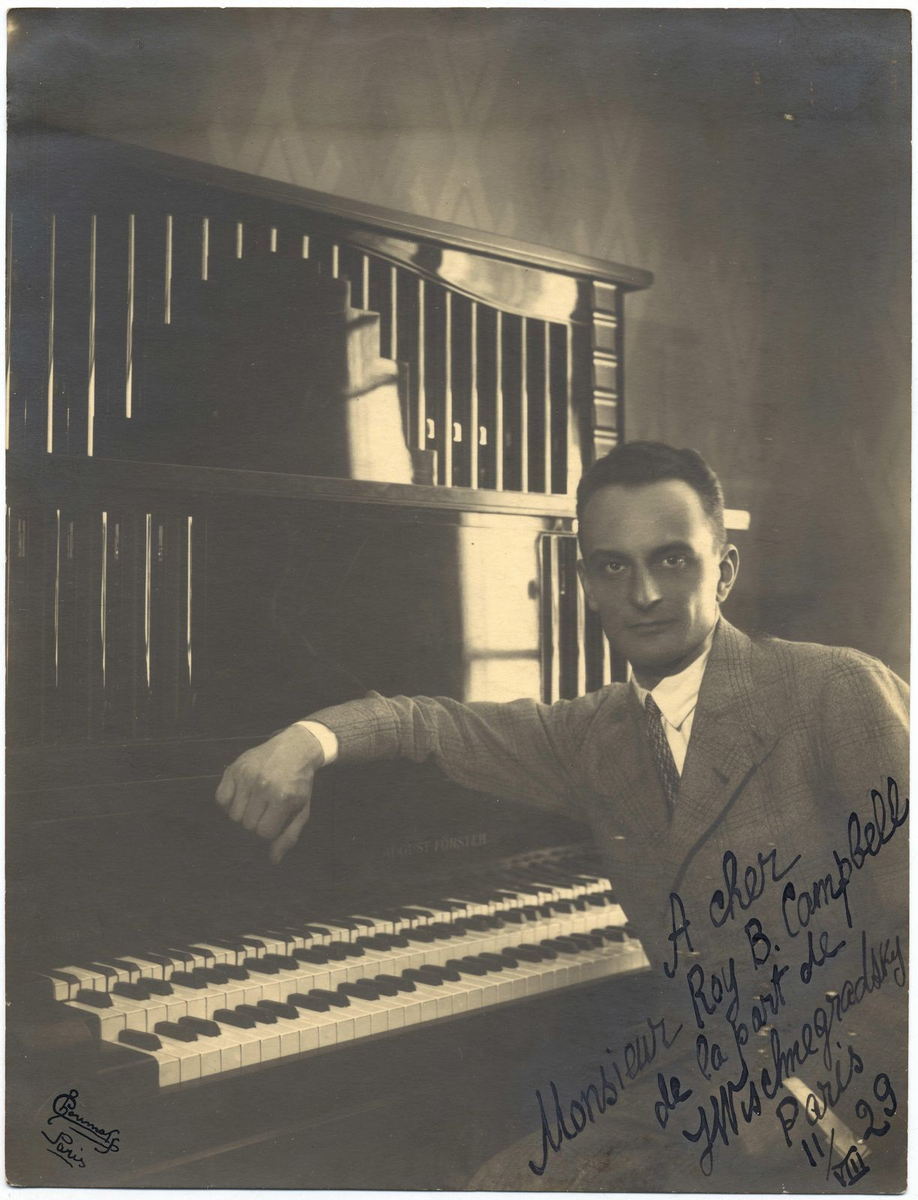

В 1920 году Вышнеградские решили покинуть Россию из-за непредсказуемой ситуации в стране и перебраться в Париж. Но сам композитор не раз подчеркивал, что покинул Россию не по политическим мотивам, а ради развития потенциала своей идеи. У него появилась возможность встретиться с главными производителями фортепиано в Берлине и Париже. Работа над изобретением продолжалась вплоть до 1929 года. В Париже Иван Александрович знакомится со своей будущей женой, Еленой Александровной Бенуа, дочерью знаменитого художника. В этом браке в 1924 году у них родился сын Дмитрий. Однако через два года супруги расстались.

В 1922–1923 в Берлине, где часто бывал Вышнеградский, он совместно с чешским композитором Алоисом Хабой разрабатывал проект четвертитонового фортепиано. Пробуя различные варианты, два энтузиаста полихроматики добились наконец того, о чем мечтали. Был создан проект трехклавиатурного четвертитонового фортепиано (где средняя клавиатура была бы настроена на 1/3 тона выше нижней, а верхняя — на 2/3 тона). Особенность построения такой конструкции в том, что белые клавиши — это полутоны, а черные — ультрахроматические звуки. Для лучшего восприятия клавиатуры предлагалось окрасить клавиши в различные цвета: до — белый, ми бемоль — красный, фа диез — черный, ля — голубой. Цвет оставшихся клавиш мог быть темно-серого оттенка. В 1927 году композитор заказывает у Августа Фёрстера именно такой инструмент, но без окраски клавиш, На этом инструменте Иван Александрович будет играть всю свою последующую жизнь.

В середине 1920-х годов Вышнеградский абсолютно погрузился в теоретические музыкальные исследования. За это время композитор создал не только этюды, прелюдии и вокальные произведения для четвертитонового фортепиано, но и самые разные струнные квартеты, сочинения для хора и песни, что, конечно же, увеличивало интерес к его творчеству среди современников. В 1930-е годы Иван Александрович работал упаковщиком и переписчиком партитур для издательства. В это время он знакомится с писательницей Люсиль Гайден (урожденной Марковой), ставшей его второй женой.

К сожалению до 1937 года никто не брался исполнить произведения Вышнеградского: пианисты оказались попросту не готовы к освоению непростой техники четвертитонового фортепиано, да и четвертитоновый рояль был у композитора в единственном экземпляре. Именно в этот момент композитор осознал, что единственный способ реализовать задуманное — вернуться к приëму параллельной настройки двух фортепиано. Наконец-то его цель увенчалась успехом: в 1936 году в Париже прошёл первый концерт, где его сочинения были реализованы для широкой публики. Позже Вышнеградский завёл знакомства с композиторами Оливье Мессианом, членами «Шестерки», с Анри Дютийё. И даже со «звездой европейского авангарда» — дирижером и композитором Пьером Булезом, который не раз исполнял на концертах сочинения нового товарища по музыкальному искусству.

В 1942 году Иван Александрович был арестован немцами, провел два месяца в лагере в Компьене. В конце 1940-х годов композитору пришлось провести несколько месяцев в санатории — у него обнаружили туберкулез. Он подвергся операции по удалению больного легкого. 10 ноября 1945 года Вышнеградский организовал ещё один концерт четвертитоновой музыки в Концертном зале Плейель в столице Франции. В этом его поддержал Оливье Мессиан, а непосредственное участие в исполнении произведений учителя приняли четверо учеников и полноправных коллег композитора.

Оказавшись дома, он занялся своим любимым делом: писал теоретические работы, печатался во французских музыкальных журналах. В 1950-е годы появились новые крупные сочинения: Соната для альта и двух фортепиано, Композиция для струнного квартета, Четвертый симфонический фрагмент, Вторая симфония, два крупных сценических сочинения. Он также входил в Комитет друзей Н. Б. Обухова. Композитор Клод Баллиф, знавший Ивана Александровича с 1962 года, рассказывал, что рукописи и записи Вышнеградского содержались дома в беспорядке. Он помог ему разобрать их и привести в порядок, а также предложил издать сдвоенный выпуск журнала Revue musicale, посвященный Ивану Вышнеградскому. Иван Александрович согласился на это при условии, что один из номеров будет посвящен Николаю Обухову. Он сотрудничал в Группе музыкальных исследований при Французском радио и телевидении.

Вышнеградский стал писать для оркестра и начал затрагивать сферу ранних стадий электроакустической (или же “конкретной”) музыки. Встретившись с мексиканским композитором Хулианом Каррильо, который тоже был одним из первопроходцев микрохроматики, он вновь вернулся к своему увлечению более детально. Его увлекла система пятнадцати по-разному настроенных фортепиано авторства мексиканца, и Вышнеградский даже написал несколько сочинений для его инструментов.

Вторая жена Вышнеградского, Люсиль Гайден, долгие годы страдавшая сердечным недугом, умерла в 1970 году, она была настоящей спутницей жизни, всячески поддерживала мужа и написала его биографию, которая вышла на немецком языке в издательстве Беляева в 1973 году.

А в Париже в 1976 году впервые была исполнена симфония «День Бытия», к этому времени дважды переработанная композитором. Ведь по сути она являлась его консерваторской дипломной работой. Незадолго до смерти он писал о вероятности исполнения своей музыки в России, считая, что это произойдет не скоро. « Много времени пройдет. Но я не вижу в этом проблемы, ведь времени не существует». Последнее сочинение композитора, заказанное ему «Радио Франс» — Трио для струнных, которое он не успел окончить,— в 1979 году было завершено его учениками. Запланированный концерт в Центре Бобур не состоялся из-за смерти композитора. Иван Александрович Вышнеградский скончался 29 сентября 1979 года, похоронили его на кладбище Банье под Парижем.

На протяжении многих лет композитор переписывался с Н. А. Бердяевым, обсуждая с ним проблемы целостности мира и гармонии. И выбрал свой путь духовного совершенствования посредством сочинения музыки после некоего мистического опыта, пережитого им в 1916–1917 годах: «Весь день я видел великий свет…» Полученное откровение Вышнеградский отразил в «Дне Бытия», где чтец произносит текст о зарождении нового Космического Сознания. Позднее он предлагал делить октавы на произвольное (10, 20) количество равных по величине интервалов и, наконец, делить семиоктавный диапазон на 505 частей (называл такой тип звуковой системы «звуковым континуумом», а взаимную независимость ступеней подчеркивая термином «пансонорность»). Под «освобождением ритма» Вышнеградский понимал внедрение в него неких иррациональных величин, несводимых к традиционным числовым пропорциям.

Произведения И. Вышнеградского, как он и предполагал, пришли в Россию. Они, в частности, исполнялись в рамках программы «Пионеры звука в России 1920-х» (Санкт-Петербург, 2010) и в программах международного фестиваля современной музыки «Московский форум» (2003, 2010). А в 2022 году в рамках фестиваля «Новая классика» впервые в России был исполнен «День бытия».