Следы на воде 17

Автор: Евгений КрасНет в Германии нефти, хоть ты режь! Вот нет и всё тут… И газа тоже нет. Хотя, конечно, сейчас-то всё есть, но всё привозное. И раньше не было. Вот и приходилось немцам чего-то думать, репу чесать. И нашёлся среди них один не глупый. Звали его Рудольф по фамилии Дизель. Он вспомнил про то, чего в Германии было в достатке – про уголь. Плохонький уголь – бурый, но это лучше, чем никакого бы не было. Немцы тот уголь в шахтах успешно добывали и, несмотря на всю хвалёную немецкую аккуратность, там иногда-таки гремели взрывы. И этот самый Рудольф знал, что виновата в этом проклятая угольная пыль. Как и всякий уважающий себя немец Рудольф решил сделать полезное из бесполезного и где-то даже вредного. То есть, он решил сделать двигатель, который работал бы на этой самой угольной пыли. И сделал! Вот только сначала на этот новый двигатель как-то не очень обратили внимание. Но это дома не обратили, а вот в России заинтересовались.

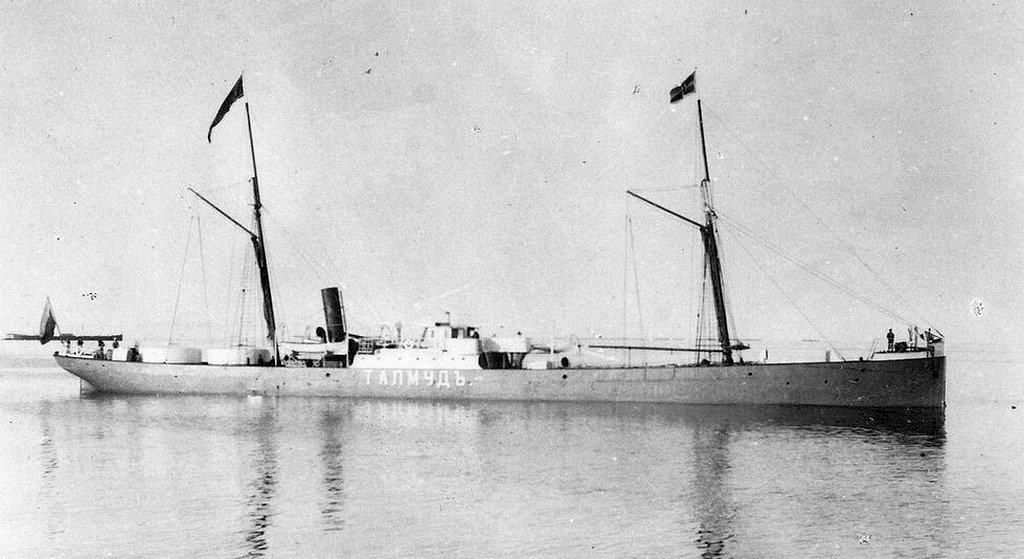

Уголь у нас свой был и куда лучше немецкого, но интересен стал двигатель совсем не из-за угля. Ведь человек, который этим заинтересовался, носил фамилию Нобель. Тот самый, у которого САМ Шухов работал… сейчас даже говорят есть какая-то американская премия имени того самого Нобеля. Но это не важно, в общем-то. Какое мне дело до американской премии. Я про Нобеля и его двигатель вообще-то. Во-о-от… распухал Нобель от денег за счёт нефти с юга Российской империи – Бакинской нефти. Он вообще мужик был очень энергичный. Вот и у нас в Астрахани про него помнят – он у нас много чего построил. Короче, не пожалел Нобель рублёв и приобрёл патент на двигатель Рудольфа ихнего Дизеля. Уголь он добывать не собирался. Он нашим мужикам дал задание переделать двигатель Дизеля на нефть. Очень ему, понимаешь, такой мотор был нужен. Он ведь по Волге-матушке нефть возил на пароходах. Примерно на вот таких, как вот этот паровой «Талмуд»:

И эту нефть котлы тех пароходов жрали нещадно. А тут Рудольф заверил, что его мотор ну очень экономичный. Вот Нобель по наушению САМОГО Шухова и соблазнился новацией.

Движок Нобель купил в 1898 году. Год наши мужики над ним корпели – весь к шутам переделали, но заставили-таки его на бакинской нефти работать. Первый двигатель был мощностью всего 25 лошадей. Для целей Нобеля – нисколько. Ведь компания Нобеля уже разрабатывала танкер «Сармат», для которого были нужны два двигателя по 180 л.с. Но первым стал всё же не «Сармат». Для начала решили двигатели на баржу поставить. Сказано-сделано. Нашли подходящую нефтеналивную баржу и поставили на неё три дизеля мощностью по 120 л.с. каждый. Да не просто так поставили, просто не получилось бы. Двигатели ведь тогда только в одну сторону крутиться могли. Поэтому сделали по-хитрому. Двигатели крутили электрогенераторы, а электричество крутило три электромотора. Ведь им-то пофиг, в какую сторону крутиться. Так и стал «Вандал» трижды первым. Во-первых, он стал первым в мире танкером наливного типа, во-вторых, он стал первым в мире теплоходом, а в-третьих, он стал первым в мире дизельэлектроходом. Случилось это в 1903 году. То есть в том году готовый дизельэлектроход «Вандал» был спущен на воду в Санкт-Петербурге:

Он был плоскодонный (мелкосидящий) длиной 74,5 метра, шириной 9,5 метра, и мог перевозить 820 (750) тонн нефти со скоростью в 13 км/час.

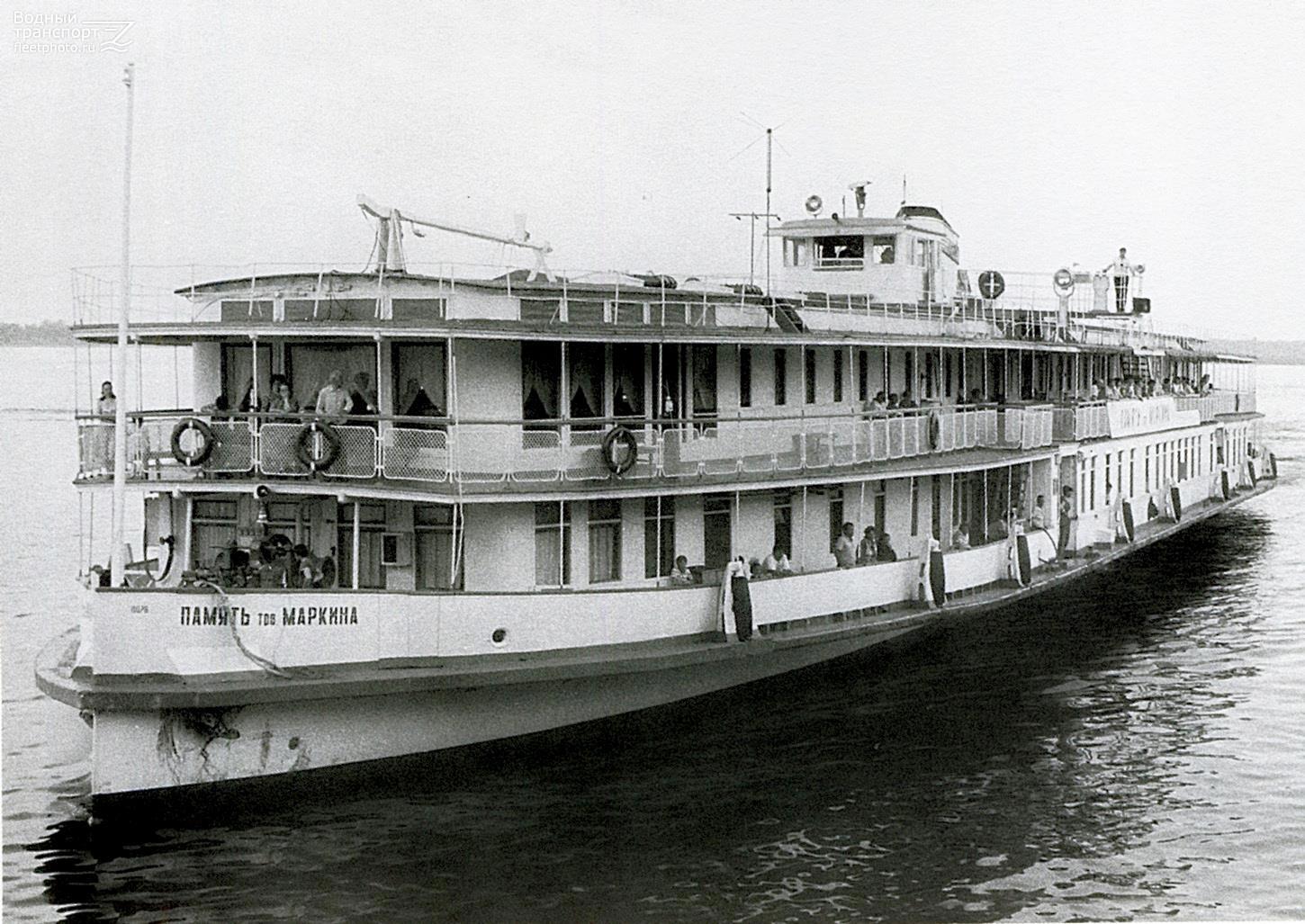

Инженеры компании Нобеля на достигнутом не остановились, а всё же построили второй теплоход, который назвали «Сармат», который имел значительные отличия конструкции энергетической установки. Потом ещё и третий. Однако общее у этих теплоходов всё же было – экономичность по сравнению с паровыми собратьями. В пять раз, однако. Понятное дело, что и в компании Нобеля и в других компаниях все разом перевозбудились от таких цифр. Дело не пошло, а прям рвануло, закусив удила! В 1908 году был построена «Мысль» с реверсивным двигателем. Хотя колёсная «Мысль» оказалась не слишком удачной, но всё же за ней пошло «Дело», которое тоже заключалось в перевозке нефти (4000 тонн), но уже не по реке, а по морю. «Урал» в 1911 году стал первым в мире пассажирским теплоходом, а в 1915 году «Москвич» стал первым в мире дизельным буксиром, да ещё и с горизонтальным двигателем. Кстати, в 1911 году был построен обществом «Кавказ и Меркурий» пассажирский теплоход «Бородино», на котором довелось в 70-х и мне покататься… в тех ещё интерьерах. А ещё я покатался на теплоходе «Память товарища Маркина», который был построен в те же времена под названием «Багратион». Его списали только в 1991 году:

Короче, пока в Европе «чесали репу» до 1911 года, слушая Дизеля, в России всё уже вовсю работало. Строились не только новые суда, но в значительных количествах переоборудовались на новые двигатели и существующие суда. В общем, к 1914 году только по Волге плавало уже около двухсот теплоходов.

Вот как вы считаете, могли военные спокойно пройти мимо такого бурного потока? Правильно – никак это невозможно, потому как что бы у человечества хорошего не появилось, так сразу это пытаются применить для сокращения жизни ближнему. Точнее – дальнему, то есть заграничному, то есть у нас – для обороны. Вот и в этот раз первым обратил внимание на чудесные свойства дизельно-русского двигателя наш замечательный учёный и конструктор Бубнов. Вообще-то такое «торможение» в Европе сейчас выглядит немного странным. Ведь война явно стала принимать немного другой характер:

Дело в том, что опыт русско-японской войны был не только отрицательным, но и положительным. И эта его часть убедительно подсказывала, что подводные лодки небольшого водоизмещения можно отлично использовать, но только в прибрежных водах, а для дальних походов они тоже нужны, но побольше. Так и записали по результатам совещаний. И уже в 1905 году Иван Григорьевич Бубнов предложил построить по его проектам две подводные лодки. Одну поменьше – 117 тонн и одну побольше – 400 тонн. Причём для обоих было предложено использовать именно дизельные двигатели для движения по поверхности водной глади. Да, это сейчас такой вариант считается нормальным и привычным, а тогда это было новостью. Ведь до этого на подводные лодки ставили или бензиновые двигатели, или вовсе керосиновые. Короче, важная комиссия Морского технического комитета предложение Бубнова приняла. Решено было строить обе подводные лодки в статусе «опытных». Маленькую лодку решили назвать «Миногой» и её заложили первой в 1905 году. Специально для неё были разработаны два реверсивных дизельных двигателя. Тоже впервые в мире.

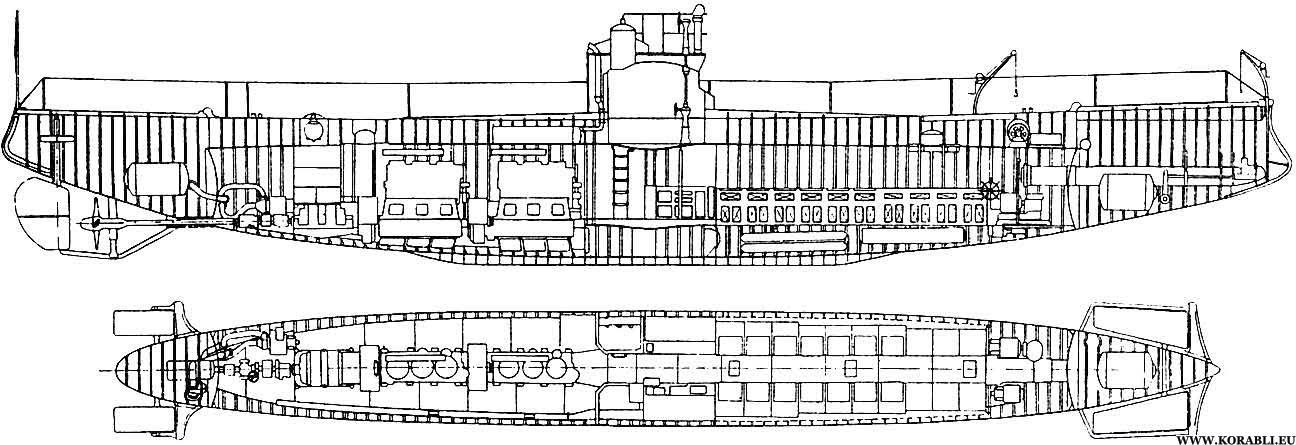

«Минога» была вообще сплошь из новаций, хотя имеющийся опыт строительства подводных лодок тоже использовался. Двигатели… два дизельных по 120 л.с. и один электрический мощностью 70 л.с. на одном валу. Для пущей эффективности был установлен винт регулируемого шага. Вот даже не знаю, делал кто-то до этого такие. Вроде бы тоже первый. Из оружия – два подводных торпедных аппарата калибра 450 мм в носовой части. К ним ещё две запасные торпеды. Балластные цистерны за пределами прочного корпуса. В рубке установлены перископ и клептоскоп. Для тех, кто это слово не видел раньше – это тот же перископ, но вокруг него крутиться не нужно – его верхняя часть может поворачиваться отдельно. Очень удобно в тесноте подводной лодки. Экипаж состоял из 18 человек. Из них два офицера. Для них имелись отдельные каюты. Прочный корпус из листов толщиной 8 мм с рёбрами жёсткости через каждые 350 мм позволял нырять на глубину до 50 метров. Вот схема общего расположения подводной лодки «Минога»:

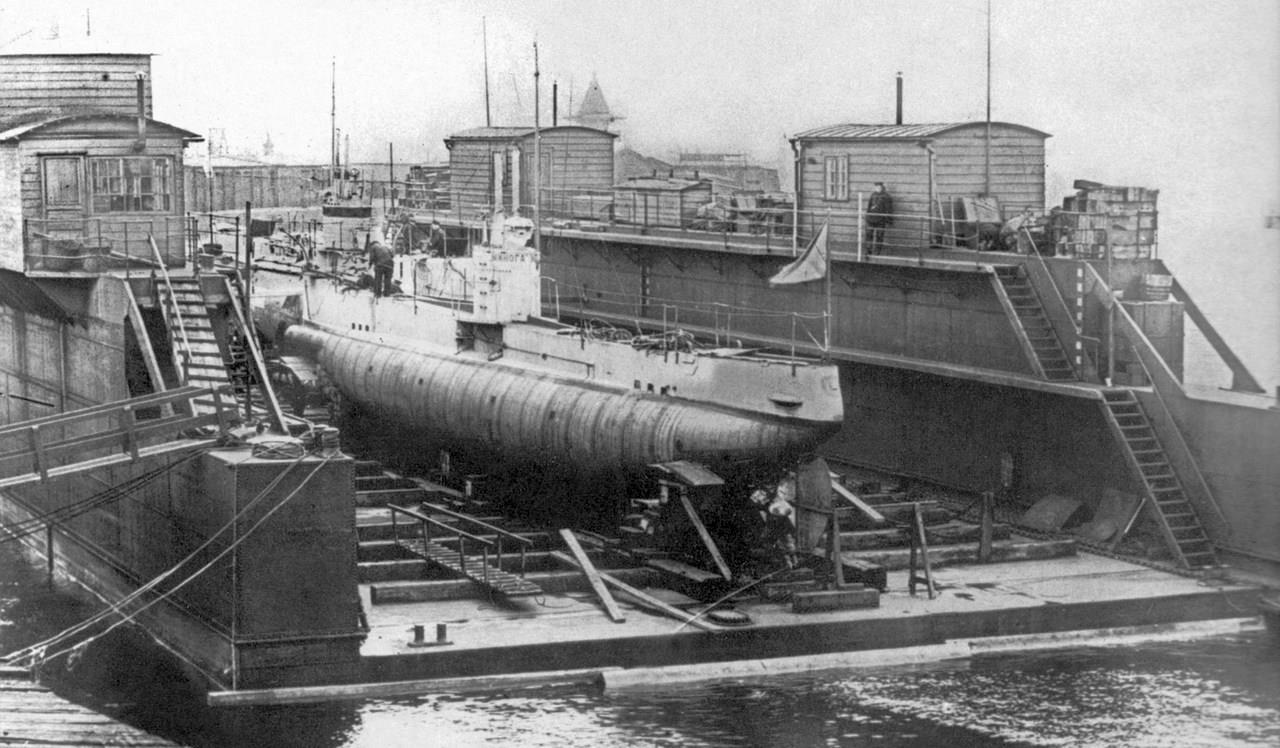

Вот фотография «Миноги» в доке. Здесь хорошо видна её форма корпуса:

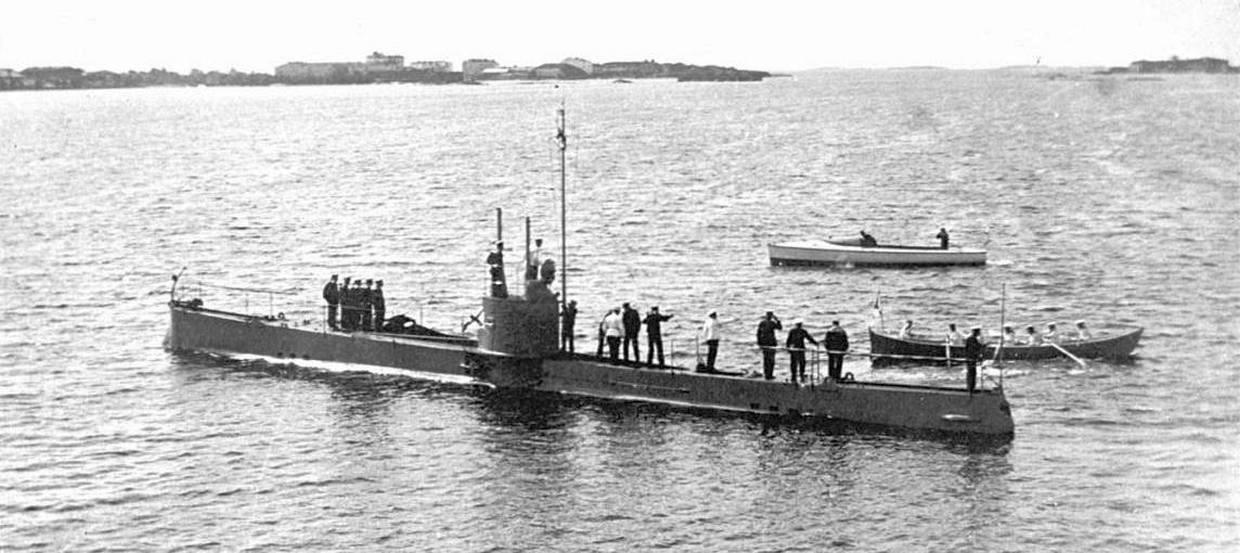

А вот так первая в мире дизель-электрическая подводная лодка выглядела на воде в начале своей службы:

В результате лодка получилась немного потяжелее, длиной 32,6 м, шириной 2,75 м. Скорость тоже оказалась меньше проектной, что в принципе не удивительно – её и сейчас толком считать никто не умеет. Дальность плавания малютки оказалась довольно солидной – до 900 миль. Лодка прошла целый комплекс испытаний в различных условиях и проявила себя в целом, как весьма надёжная машина. Был правда один инцидент, который едва не отправил на тот свет весь экипаж, но – обошлось. Перед самой войной её отремонтировали и она приняла активное участие в боевых действиях, хотя так ничего и не утопила. В 1915 году её снова отремонтировали и заодно установили на корме пушку калибра 37 мм. Осенью 1917 года лодка была снова доставлена в Петроград для ремонта и тут началось… ну, слышали, наверное. Короче ремонт отложили.

Всё изменил август 1918 года и положение дел в Астрахани. У нас тогда много узлов было связано. Если посмотреть на карту России того периода, то большевики уверенно удерживали власть только в Центре и в Астрахани. Всё остальное пространство Империи было занято непоймикем. Со стороны северного Кавказа шли добровольцы Деникена, восточнее – Уральская казачья армия. Ниточка, связывающая промышленный Центр с Бакинской нефтью, вот-вот должна была оборваться. Англичане уже захватили Грузовые суда «Африка», «Америка», «Австралия», танкер «Эммануил» и кучу посудин помельче. На все эти плавсредства спешно установили артиллерию. Из Батума через Грузию по железной дороге привезли новейшие торпедные катера фирмы «Торникрофт»:

и самолёты-разведчики морской авиации «Шорт 184»:

Со всей этой сворой что-то нужно было делать и срочно.

В Астрахань с Балтики срочно перебрасывают пять миноносцев и минный заградитель. Этого против английского бандитского флота очень мало. Ленин ещё не оправился от покушения, но пишет в Питер: «Идет борьба за Каспий и юг. Для того чтобы оставить этот района за собой (а это можно сделать!), необходимо иметь несколько легких миноносцев и штуки две подводных лодок… Умоляю разбить все преграды, облегчив и двинув вперед дело быстрого получения требуемого. Северный Кавказ, Туркестан, Баку, безусловно, будут нашими, если требования будут удовлетворены немедля. Ленин». На редкость точное стратегическое мышление!

Так на Каспий была переброшена «Минога», а с ней ещё «Макрель», «Окунь» и «Касатка». Даже трудно себе представить сейчас, насколько сложны были эти операции в то время, но дело было сделано, и все эти корабли приняли участие в боевых действиях на Каспии в 1919 году. Сначала в оборонительных в авандельте Волги, а потом и в наступательных. Единство страны было восстановлено. После окончания боевых действий «Минога» ещё некоторое время находилась в Астрахани, а в 1925 году она была отправлена на слом из-за полной изношенности корпуса и механизмов. Тем не менее опыт постройки «Миноги» подтвердил верность решений, принятых Бубновым во время проектирования и строительства.

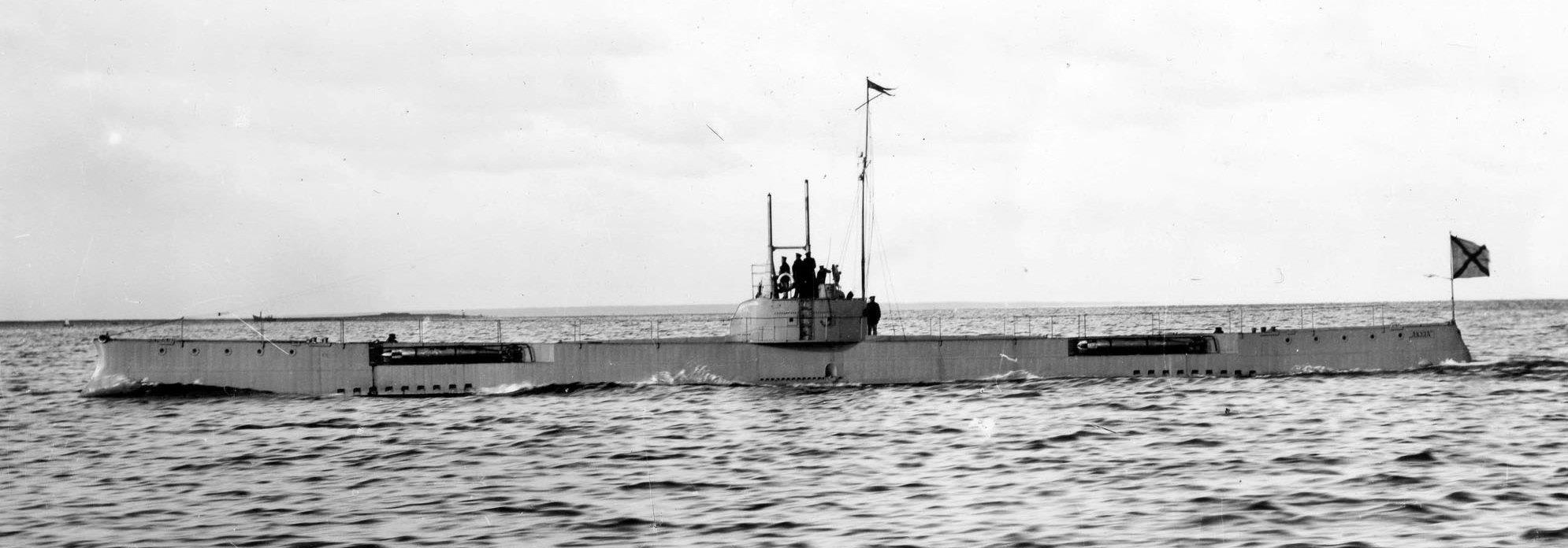

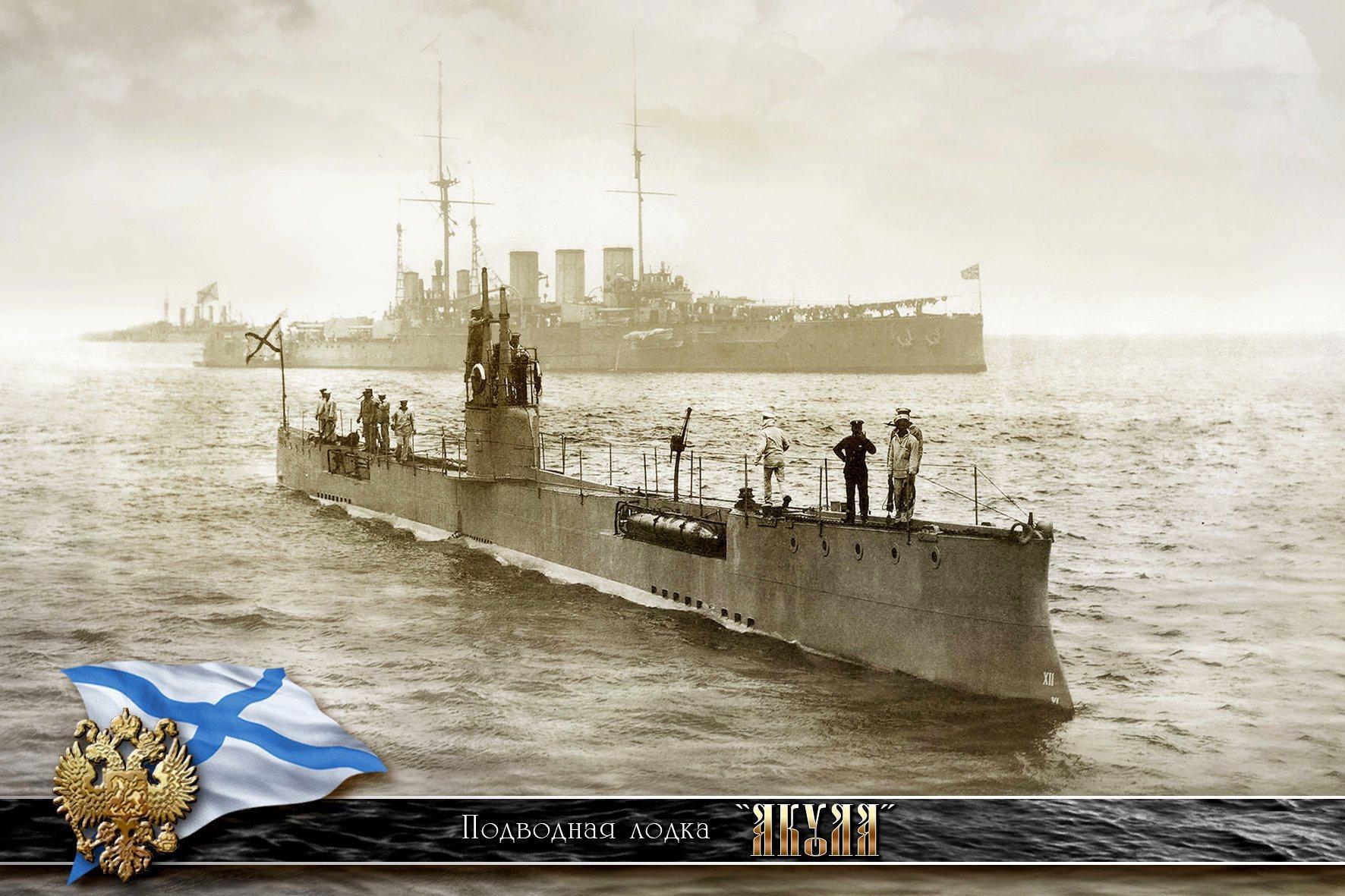

Вторая лодка под названием «Акула» отличалась куда более крутым нравом, чем «Минога». Она была спущена на воду в 1909 году:

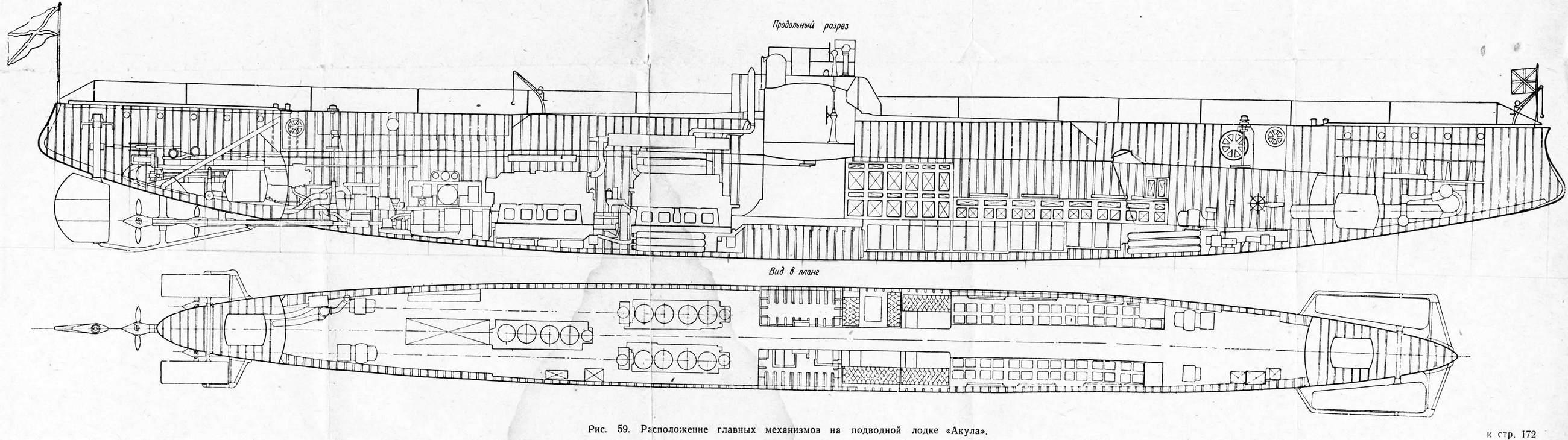

В ходе испытаний строителям пришлось преодолеть немало проблем. Трижды меняли винт, были проблемы с остойчивостью, другие крупные и мелкие неприятности, но все они были преодолены. Впоследствии Бубнов в качестве прототипа для проектирования новых лодок типа «Морж» укажет именно «Акулу». Вот схема её общего расположения:

В наше время компьютерной графики художники не упустили этот выдающийся образец кораблестроительного искусства:

Лодка оказалось одной из немногих которые могли активно действовать у берегов противника во время войны. Она совершила 17 боевых походов. Водоизмещение лодки ненамного превысило расчётное. Размерения получились следующие: длина – 56 м, ширина – 3,73 м. Скорость получилась меньше расчётной. Надводная – 10,6 узла, подводная – 6,4 узла. Глубина погружения – до 50 метров, дальность плавания – 1000 миль. На лодке установили три дизеля по 300 л.с. каждый и один электромотор 300 л.с. Вооружение состояло из 8 торпедных аппарата калибра 450 мм, пушки калибра 45 мм. В 1915 году дополнительно установили два зенитных пулемёта. Экипаж состоял из 35 человек. В целом можно сказать, что лодка прошла славный боевой путь и полностью выполнила свои задачи:

В 1915 году подводная лодка «Акула» погибла при выполнении боевой задачи. Обстоятельства её гибели остались неизвестными. В 2015 году её вроде бы обнаружили, но поднимать не стали. Весь этот район закрыт от какой-либо активной деятельности на сегодня. Она сейчас находится в территориальных водах Прибалтики, что накладывает на изучение этого вопроса очень большие сложности.

Не только для подводных лодок пригодились в боевом флоте дизельные двигатели. Для надводных кораблей они тоже оказались очень нелишними.

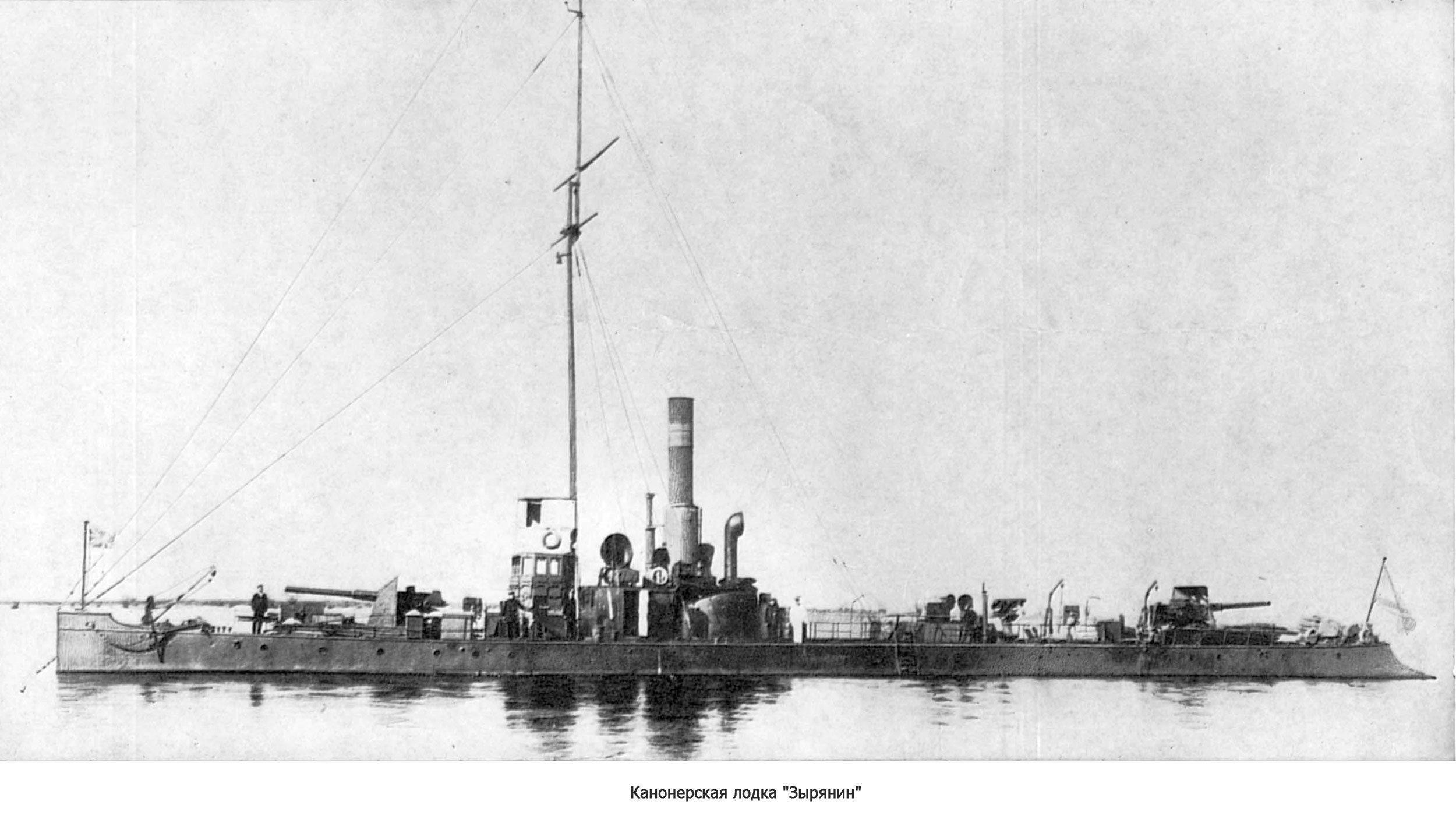

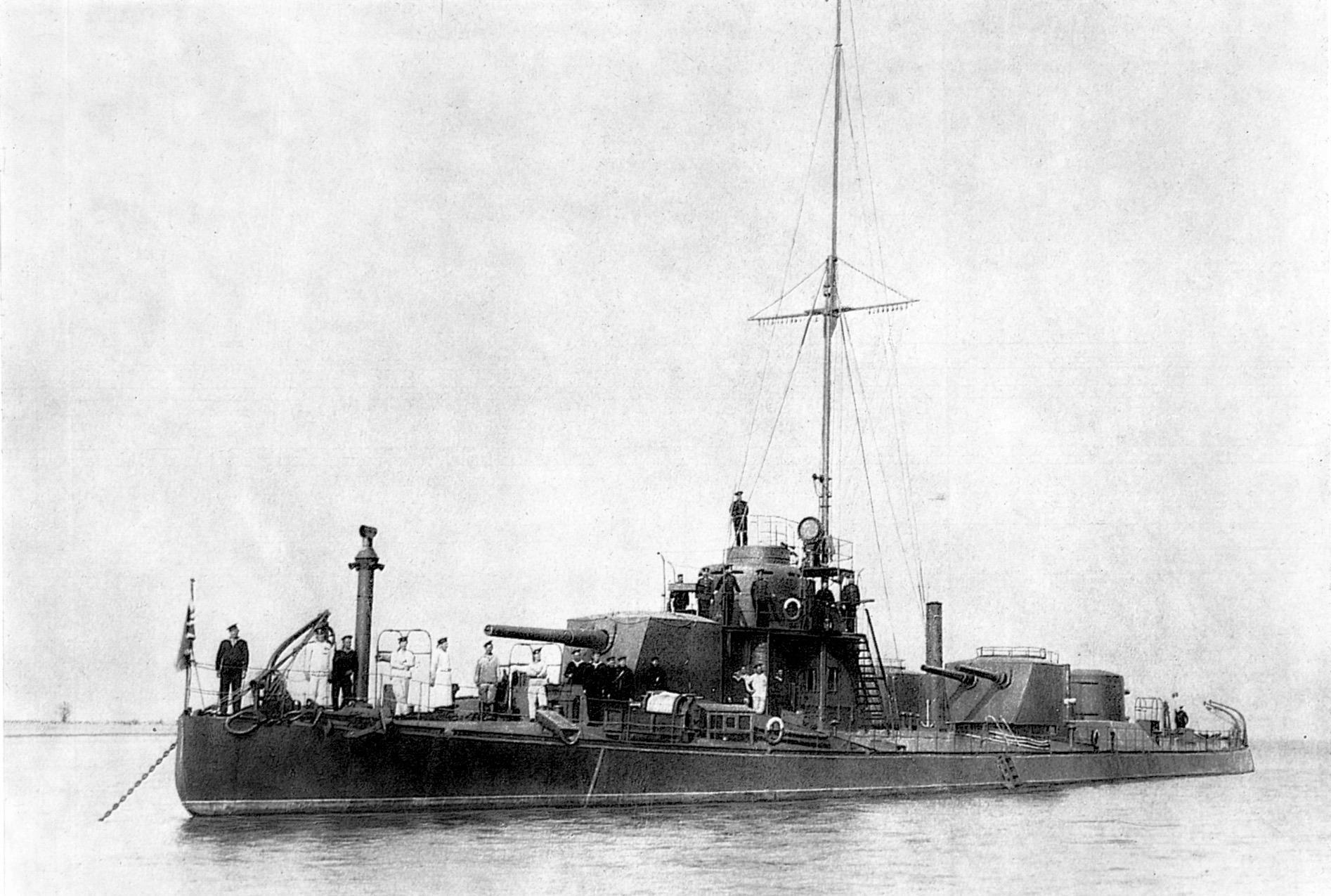

Первой причиной появления в нашем боевом флоте кораблей с дизельными двигателями стал самый непредсказуемый наш «добрый сосед» – Китай. Правильно там сделали наши, когда устроили побоище среди «местных» китайцев, а потом дошли до Пекина, чтобы немного «нюх начистить» ихним «боксёрам» или всё это было ошибкой – сейчас можно спорить. Однако с тех пор решили границу по Амуру держать крепко. Особенно с тех пор, как там японцы активизировались. Короче Амур ощетинился стволами канонерских лодок. Таких, как вот этот «Зырянин» типа «Вогул»:

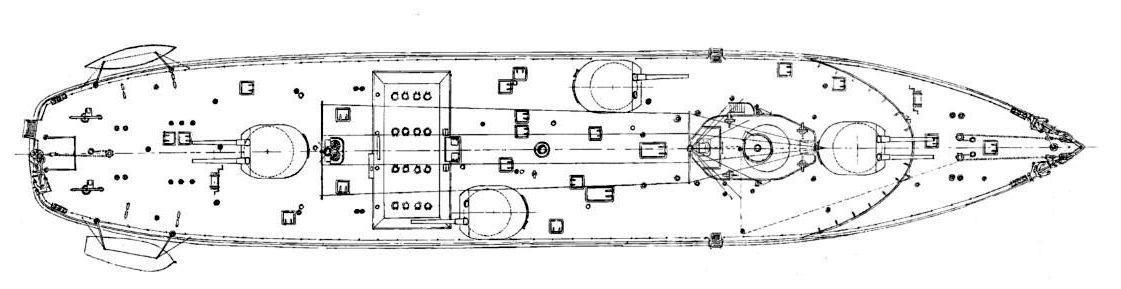

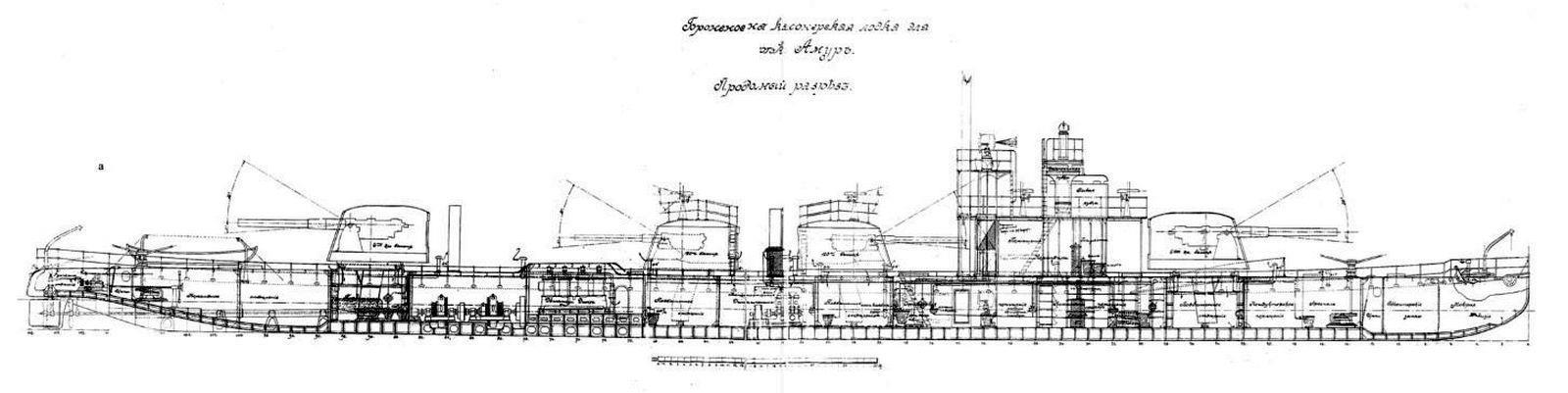

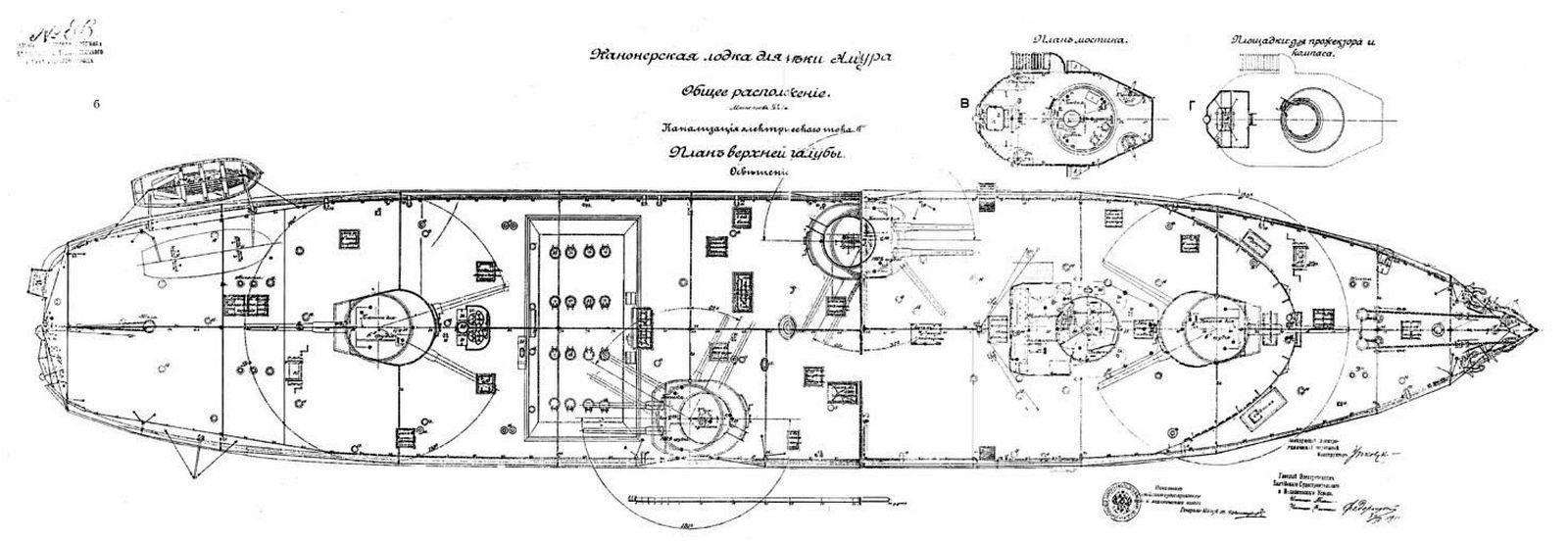

Он попал на Амур в 1905 году, и в штабах сразу задумались. Ведь лодки эти были паровыми, и для них нужно было иметь много баз снабжения по берегам. Ведь на них угля не напасёшься! Да и вообще – маловато будет. Вот хорошо бы иметь такую канонерку… и выкатили Техническое Задание. Конструктора ту бумагу изучили, покумекали чуток и предложили построить бронированную мелкосидящую плоскодонку с дизельными двигателями и с башенной артиллерией. И картинку нарисовали, чтобы понятнее было:

Идею одобрили, проект разработали. В целом всё осталось, как было предложено. Хотя некоторые детали уже уточнили:

Посмотрите на чертёж «Общий вид»:

Особенно на его носовую часть. Конструкторы явно учли суровую ледовую обстановку на Амуре – ведь такой нос с подъёмом и сейчас называют «ледокольного типа». Лодка получилась отлично вооружённой, низкопрофильной (чтобы трудно было попасть в неё) и неплохо бронированной:

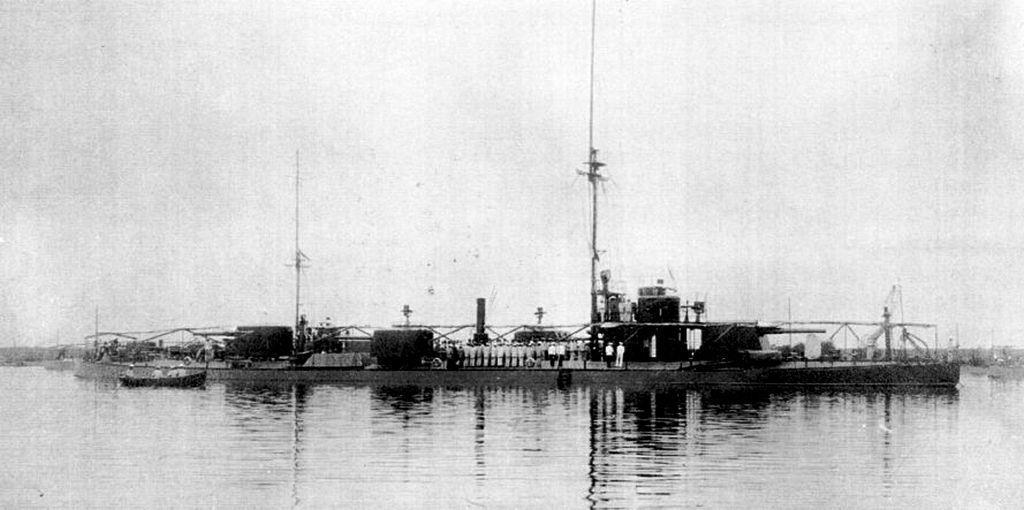

В 1907 году эти мониторы были заложены на Балтийском заводе. Их собрали на болтах, потом разобрали и отвезли по железной дороге на Дальний восток. «Окончательно» лодка была спущена на воду в 1910 году и не одна, а целой флотилией. Назывались они тогда, начиная с головного корабля: «Шквал», «Шторм», «Смерч», «Гроза» «Вихрь», «Тайфун», «Вьюга», «Ураган». Этакий флот плохой погоды. Вид имели весьма грозный. Это - «Гроза»:

Впрочем, почему только «вид». Это на самом деле были могучие боевые корабли длиной 71 м, шириной 12,8 м с осадкой всего 1,4 м (впоследствии 1,6 м). Главные двигатели мощностью 2970 л.с. разгоняли мониторы по стрежени до 21,8 км в час. Дальность плавания – рекордные 11000 км. Экипаж состоял из 152 человек. Вооружение мониторов всю жизнь мониторов менялось. Изначально стояли два орудия калибра 152 мм, четыре калибра 120 мм, две пушки Гочкинса калибра 47 мм и шесть пулемётов. Броня была до 76 мм. Дополнительные средства включали мощный прожектор и телеграф мощностью 2 кВт. То сеть, с одной стороны орудия мониторов могли громить врага на дистанциях, с которых те не могли ответить. С другой, даже если бы враг сумел подтащить полевые пушки поближе, то они не смогли бы пробить своими снарядами его броню, зато получили бы достойный ответ из вспомогательных и главного калибров.

Неприятности для кораблей наступили с началом войны. Часть кораблей перевели на запад, часть вывели в резерв. В строю оставались «Шквал» и «Смерч». Снабжение ухудшилось, положение дел было не блестящим, настроение упало ниже ватерлинии. Может быть поэтому команды встретили Революцию «на ура». Во время Гражданской корабли переходили из рук в руки. Однако вскоре пришли японцы. Результаты интервенции были скверными – в 1920 году часть кораблей японцы угнали на Сахалин, а остальные уничтожили. Короче, что не смогли съесть – то понадкусывали. Но потом были «Волочаевские дни», а потом за дело взялись дипломаты и «Шквал» в 1925 году вернулся домой в ужасном состоянии. Впрочем, названия вскоре ветры революции сдули. «Шквал» с какого-то бодуна стал «Сун-Ят-Сеном», «Шторм» – «Лениным», «Вьюга» – «Свердловым», «Ураган» стал «Троцким». Ремонт кораблей начался с этого самого «Шквала»-«Сун-Ят-Сена». В кошмарных условиях корабли удалось восстановить. Правда на «Сун-Ят-Сене» осталось только шесть орудий 120 мм, но когда в 1927 году на праздник был дан салютный залп из этих стволов, то на другом берегу некоторые вздрогнули – там знали мощь этих кораблей. Тем более, что к главному калибру добавили две 40 мм автомата и шесть пулемётов. Да. Вздрогнули, но не поумнели…

В 1929 году грянул «конфликт на КВЖД». Провокаторы разгромили консульство в Харбине, арестованы советские сотрудники в городах Маньчжурии, захватили КВЖД, опечатали торговые представительства. В общем гадили, как только могли. На границах СССР была сосредоточена трёхсоттысячная китайская армия. Налёты на погранзаставы, посёлки, убийства… Плавание по Амуру стало возможно только под прикрытием боевых кораблей.

Советскому правительству во время Первой пятилетки это было совсем некстати. Пытались уладить как-то дело миром, хотя было ясно – бесполезно. На Дальний восток командировали Блюхера. У него был опыт борьбы в этих местах. Была создана Особая Дальневосточная армия. Правда её численность втрое уступала китайцам, но вооружение и организация были куда серьёзнее. Всё было готово. Можно было действовать.

Действие сейчас называют очень сухо Сугарийской наступательной операцией 1929 года. Двенадцатого октября, с утра пораньше, авиация отбомбилась по кораблям и береговым батареям китайского маршала Чжан Сюэляна. Почти одновременно с ними вышли «Сунь-Ят-Сен», «Ленин» и «Свердлов». На головы китайцев кроме бомб посыпались 120 мм фугасные снаряды. Под этим прикрытием тральщики ТЩ-1 и ТЩ-2 расчищали фарватер от мин. На зачищенный берег с других кораблей высадился десант. Китайцы сопротивлялись как могли – их орудия тоже не молчали. Однако уже на двадцатой минуте боя «Свердлов» отправил на дно китайскую канонерку «Ли-Цзы». Краснофлотцы перенесли огонь на другие корабли противника. Через несколько минут тяжёлые повреждения получили канонерка «Ли-Суй», запылали вооружённые пароходы «Цзян-Тай» и «Цзян-Най». «Сунь-Ят-Сен», который шёл третьим в колоне тоже подкинул пару снарядов по пароходам. В результате «Цзян-Тай» превратился в оглушительный фейерверк – на нём сдетонировал боекомплект. После этого от нашего монитора досталось плавбатарее «Дун-И». Она замолчала. Монитор «Красный Восток» планомерно расстреливал береговые укрепления у деревень Могонхо и Чичиха. Когда китайские артиллеристы там прекратили активность, огонь перенесли на канонерку «Цзян-Пин». Ей повезло – она не взорвалась, а просто утонула за 20 минут. Тем временем трёхтысячный десант насмотревшихся на выходки китайцев бойцов высадился и выгрузил 20 своих пушек. Китайцев сразу посетила паника, и к вечеру городок Лахасусу был зачищен от противника. Судоходство по Амуру восстановили, и флотилия ушла на зимовку в Хабаровск. На дежурстве остались «Ленин» и две канонерки.

После удара подразделения Красной Армии дисциплинированно отошли на свою территорию. Снова попытались договориться, но китайцы не унимались. На этот раз они решили дождаться ледостава. К нашим границам снова начали стягивать войска. Нужно было прекращать мелочиться, а нанести серьёзный удар по противнику.

30 октября с утра было очень холодно – минус одиннадцать и штормовой ветер. Амурская флотилия снова поднималась по Сунгари. Команда боролась с обледенением. На следующий день утром флотилия достигла Фугдинского рейда, где стояли остатки вражеского флота – крейсер, два вооружённых парохода и транспорт. Навстречу советским кораблям злобно рявкнули береговые батареи. Это было сильное прикрытие. Весь день корабли облегчали погреба боекомплекта. К вечеру красноармейцы прорвались на окраину города и завязали уличные бои. Короткие дистанции. Тот, кто не успел ответить – погиб. К утру остатки гарнизона капитулировали. Это было начало конца «конфликта на КВЖД». В ноябре китайские дипломаты попросили больше не уничтожать их войска.

Флотилия получила звание Краснознамённой. Ордена получили краснофлотцы монитора «Ленин». Ну, а корабли снова прошли модернизацию. Теперь на «Сунь-Ят-Сене» стало 8 орудий калибра 120 мм, два 37 мм автомата, пять пулемётов калибра 12,7 мм и ещё два пулемёта калибра 7,62 мм. Осадка достигла 1,6 м. Все двухорудийные башни мониторов снова были укомплектованы полностью. Начиная с 1937 года монитором «Ленин» начал командовать будущий Герой Советского Союза Виктор Дмитриевич Корнер-Подкладный:

Активные боевые действия на время прекратились, но модернизированные и прошедшие ремонт мониторы не стояли в портах. Приходили новые краснофлотцы. Они перенимали опыт бойцов, служивших ещё в императорской армии. Да, наш флот «покраснел», но он оставался всё тем же Русским боевым флотом. На горизонте уже была новая опасность.

Когда пришло известие о начале войны, Амурские дизельные мониторы находились в обычном учебном походе. От краснофлотцев посыпались заявления об их немедленной отправке на фронт. Добровольцев было больше, чем требовалось. Первых кандидатов отбирали на конкурсной основе. Первый батальон сформировали за три дня. В декабре 1941 года эти бойцы громили немцев под Москвой. В 1942 году экипаж «Ленина» выделил 30 своих бойцов, которые сражались под Сталинградом. Потом ещё отправляли краснофлотцев с Амура. Они сражались на Курской дуге, на Кубани, брали Берлин. Всё это время их корабли несли вахту на Амуре. Приказа открыть огонь не было…

Японцы были не настолько глупы, чтобы рассчитывать на победу, однако настырными боевыми действиями можно тоже кое-чего добиться. Например, приличных условий при капитуляции. Восьмого августа 1945 года СССР объявляет войну Японии. Наступили дни легендарных «десантов дневного броска». Краснофлотцы стремительными ударами очищали свою землю от японских войск. Первые залпы на Амуре грохнули утром 9 августа. Первенец дизельного боевого флота «Шторм»-«Ленин» а за ним и остальные корабли флотилии шли в бой привычным маршрутом – на Фугдин. Только противник был другой, да и то – внешне так и вообще почти то же самое. Артиллерию корабля к тому времени ещё больше усилили. К восьми 120 мм орудиям установили две зенитные пушки калибра 85 мм, две 37 мм автоматами, двумя 20 мм автоматами и двумя пулемётами ДШК калибра 12,7 мм.

Артиллеристы головного монитора «Ленин» били наверняка – прямой наводкой. Ответный огонь японцев тоже был, разумеется, и они даже попали… броня не подвела. Внутри боевой башни вздрогнули – жёсткий удар, болванка с визгом улетает куда-то в сторону. Это услышали все, даже уже слегка оглушённые собственной стрельбой. Это первый раз. Просто отметилось как-то внутри. Потом будет ещё. Просто боевая работа. Лёгкость во всём теле. Усталость? Какая усталость? Это будет потом, а сейчас адреналин не даёт расслабиться. Чёткие команды. Чёткие точные действия номеров расчёта. Ответный огонь по выявленной цели. Цель уничтожена, но есть ведь ещё. Движение не останавливается. Сейчас он ведёт огонь из всех своих стволов и немного напоминает жуткий вулкан. Только вот огонь из этого вулкана на редкость точен. Разгружаются от смертоносного груза боевые погреба. Ничего. Зато осадка меньше будет. Подойдём ближе – ударим точнее. Краснофлотцы расстреливали японские корабли, береговые батареи. Вот уже и к очищенному огнём корабельной артиллерии берегу подходят, трапы на урезе воды. Высаживают десант:

Оборону японцев просто проломили. 20 августа флотилия подошла к Харбину. Оставшиеся на плаву немногочисленные японские корабли спустили флаги. За ними сложил оружие гарнизон. По результатам боёв Первая бригада речных кораблей получила почётное звание Харбинской Краснознамённой и была награждена Орденом Боевого Красного Знамени.

Война была закончена, но служба мониторов продолжалась. Первый в мире дизельный надводный корабль «Ленин» был выведен из состава флота и порезан на металл только в 1958 году. Его путь был окончен. На флот пришли новые боевые корабли. На многих из них стоят дизельные двигатели. Они ещё долго будут нам нужны…

Продолжение следует…