Следы на воде 16

Автор: Евгений КрасКогда сейчас я пытаюсь ответить хотя бы самому себе, на вопрос: «а что это было?», то поневоле напрашивается ответ в стиле «это было что-то с чем-то». И это действительно так. Причиной странной ситуации стало появление торпедного оружия. С подводными лодками всё, в общем-то, понятно, а вот с надводным получилось всё очень непросто. Торпеды произвели в надводном флоте настоящий шторм. В вихрях этого шторма рождались и умирали всё новые типы кораблей, иногда так и не сумев внятно оформиться во что-то логичное, единообразное и понятное. Относительно просто выглядело всё с миноносцами, но только относительно. На первый взгляд вроде бы всё просто – построили мелкие быстроходные малозаметные кораблики, и они пошли громить могучие линкоры, линейные крейсеры и просто крейсеры. Нет, не получалось – примеры удачного использования миноносцев по прямому назначению можно пересчитать по пальцам. Сначала малозаметность и вообще мелкость этих корабликов сильно мешала мореходности. Большей частью поэтому, и ещё частично из-за роста размеров самих торпед, начали расти размеры миноносцев. Параллельно с этим крупные корабли окружили себя противоминными сетями и ощетинились стволами противоминного калибра. Но как только выросли размеры кораблей до уровня эсминцев, то о какой-то особой малозаметности речь можно было уже не вести.

Под адмиральскими фуражками шла дальнейшая напряжённая работа. А давай мы свои миноносцы будем применять толпами – часть расстреляют, но какие-то прорвутся и выпустят свои торпеды. А ещё мы сделаем небольшие артиллерийские корабли, которые будут охотиться на чужие миноносцы. Так родились «истребители миноносцев» или «контрминоносцы». Кстати, именно к ним относили миноносцы типа «Сокол» (см. «Следы на воде 14») сами создатели – англичане. Но они были всё же ещё маленькими. Наши построили «минные крейсеры», которые по идее должны были охотиться на миноносцы. Про один из них я упоминал в прошлой заметке – это «лейтенант Ильин». Получилось что-то несуразное – то ли «сверхминоносец», то ли «недокрейсер» с характеристиками, которые были не предназначены ни для чего. А тут ещё у англичан возник вопрос о том, что если применять миноносцы «толпами», то кто ж ими будет управлять? Англичане решили, что нужны специальные корабли для этой цели. Они вообще-то тоже должны нести торпеды на себе, но ещё там должен быть штаб командира соединения. Что делать? Ведь для штабных людей нужно много места. Можно, разумеется, «разоружить» частично один из миноносцев, но такой «штаб» будет совсем уж беззащитным. Получается, что нужен кораблик побольше и количество пушек для самообороны тоже должно быть побольше. Так и получилось, что хотя англичане и придумали название «лидеры», но они ничего в общем-то не придумали. Потому что в других странах тактическая мысль блукала по другим тропинкам, но в том же примерно направлении. У нас, например, озаботились не созданием комфортабельных штабов, а тем, чтобы помочь миноносцам в атаку пойти – пробиться через огонь крупных кораблей. Немцы, так вообще не очень-то и думали, а просто смотрели, что делают все и сделали свои корабли примерно такие же. Короче, так или иначе, но на свет божий начали появляться корабли с торпедно-артиллерийским вооружением, которые были больше эсминцев, но меньше крейсеров. Однако одно качество их всех объединяло – скорость. Точнее не просто высокая скорость, а просто «ветер в ушах»!

Разумеется, были и различия. Например, если у англичан «лидер» был штабом, то у немцев на их «лидерах» нашлось место для мастерских. Итальянские тоже имели особенности, связанные с тем, что для них театр военных действий ограничивался Средиземным морем. Но страдали от некоторой нерешительности все. В общем, прежде чем рассказать о том самом корабле, нужно «осмотреть всю поляну». Ведь всё познаётся в сравнении.

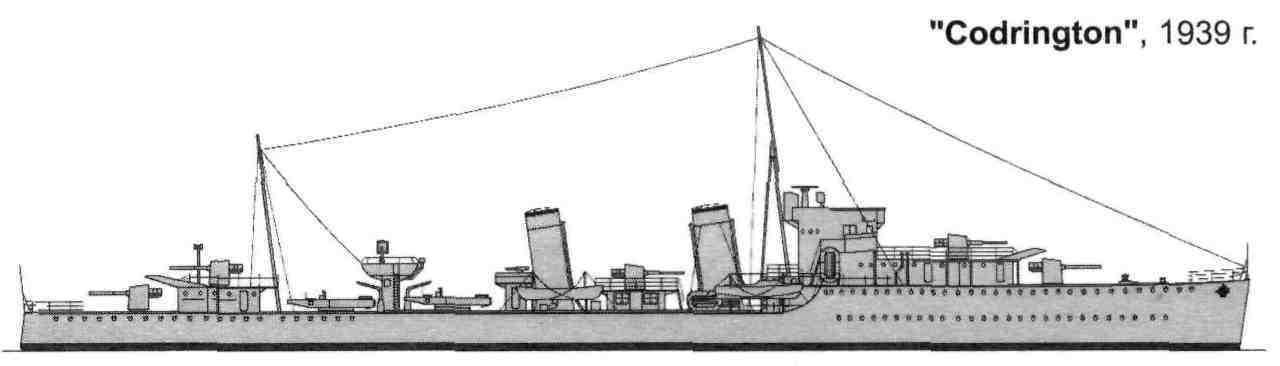

Англичане, построив две серии своих «суперэсминцев» в начале двадцатого века, посчитали их неудачными, но снова вернулись к строительству «лидеров» только в 1929 году. Тогда они построили тридцатиузловой Codrington:

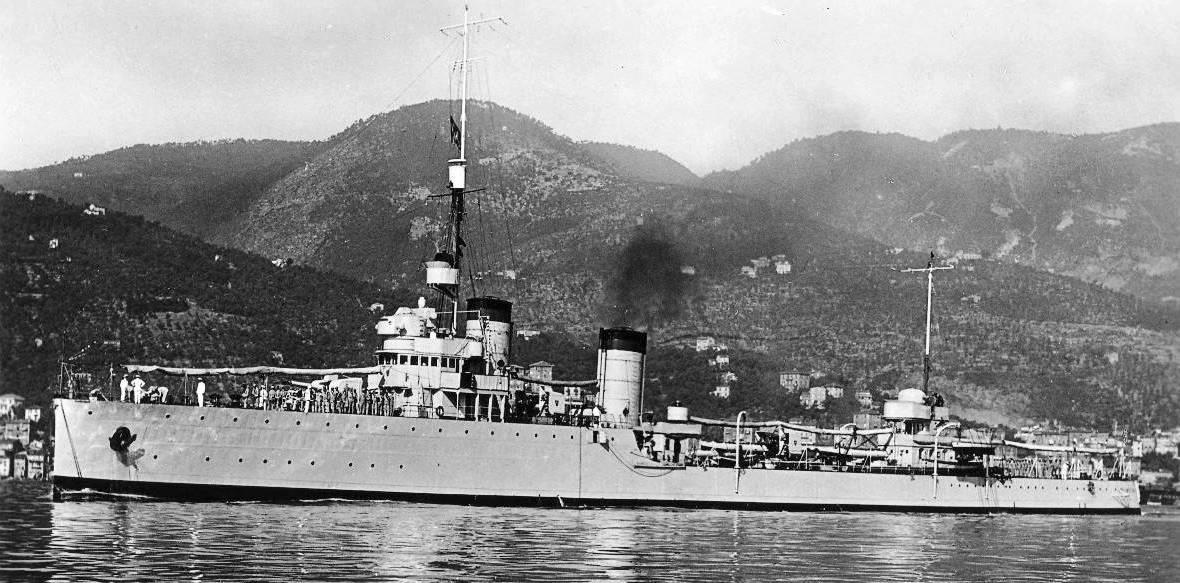

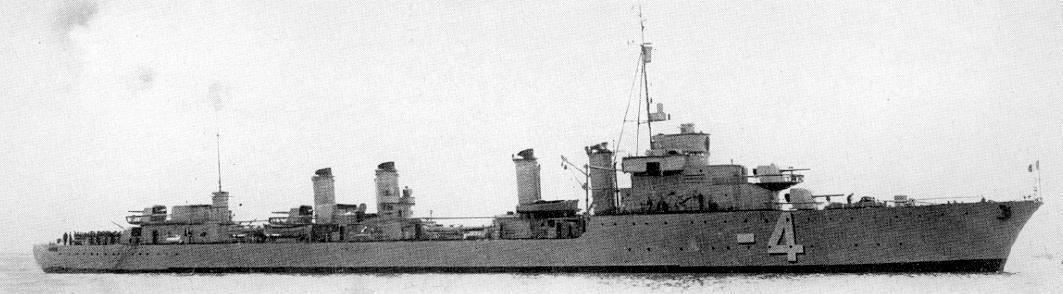

Вполне приличная скорость, хорошее вооружение (пушки 120 мм), но плохая управляемость. Расстроенные англичане вернулись к идее переоборудования серийных эсминцев в «лидеры» путём уменьшения вооружения, хотя пушек стали ставить побольше. Примерно в это же время итальянцы создали кошачью серию тип «Леоне» со скоростью в 35 узлов и восемью пушками по 120 мм. Вот один из них – «Пантера»:

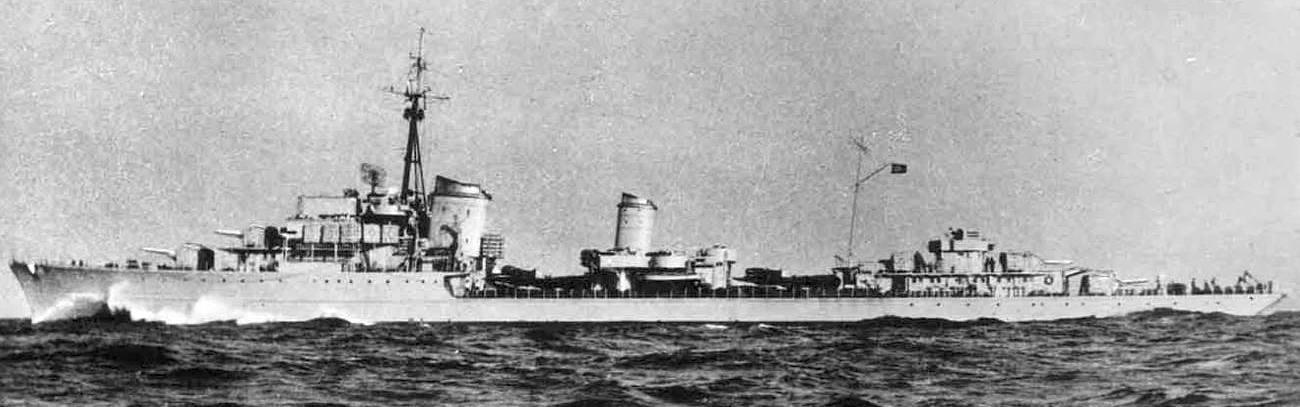

Неплохо получилось, но им таки показалось, что маловато будет, они сдались и перешли на использование в этих невнятных целях лёгких крейсеров. У немцев были после Первой Мировой определённые проблемы. Отсюда и вся их оригинальность во многих вопросах. Ну там танки с названием «Гросстрактор», «карманные линкоры» и прочее. Короче шифровались, как могли. Пока французы усиленно изучали их S-113 образца 1916 года, немцы сделали лидеры серии Z-1, а в 1936 году и отличные Z-43:

При водоизмещении в 3500 тонн они носились со скоростью в 38 узлов с пушками калибра 127 мм, торпедами, зенитной батареей. А ещё у них имелись на вооружении глубинные бомбы, бомбомёты и морские мины заграждения. Воистину корабли на все случаи … войны.

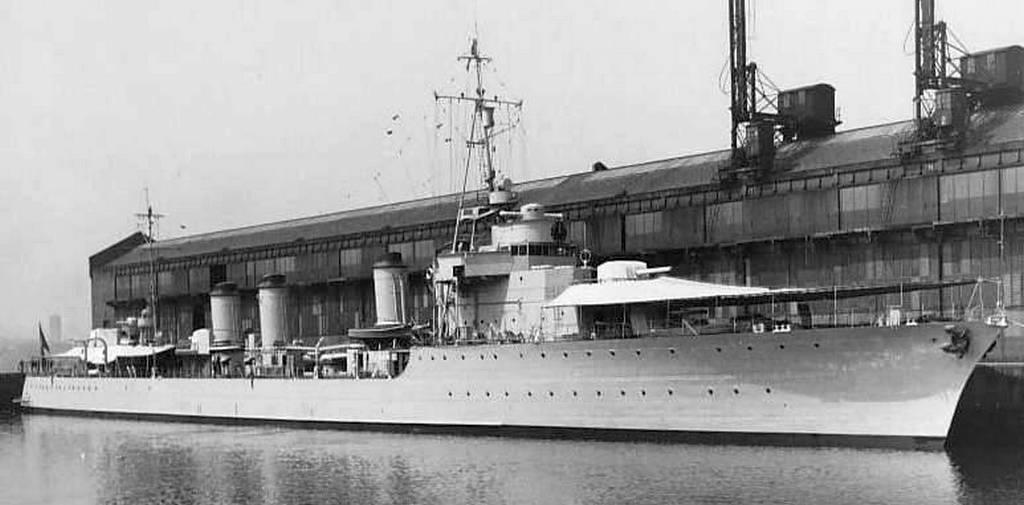

Изучив немецкие трофеи, французы тем временем сначала построили лидеры типа «Гепард». Вот этот назывался «Бизон» и он один из немногих, которые погибли в бою:

Судьба остальных была совсем печальна, ведь чтобы корабли не достались немцам, их просто утопили. Красавчики водоизмещением в 3200 тонн, со скоростью в 32 узла, вооружённые пушками калибра 138 мм в 1942 году ушли на дно. Опыт их постройки позднее использовали при постройке лидеров типа «Эгль» (Aigle). Они были ещё лучше, но тоже пошли на дно в основном:

Последняя довоенная серия типа «Могадор» была совсем хорошей, а максимальная скорость так вообще была 39 узлов. Жаль, что французам это не помогло:

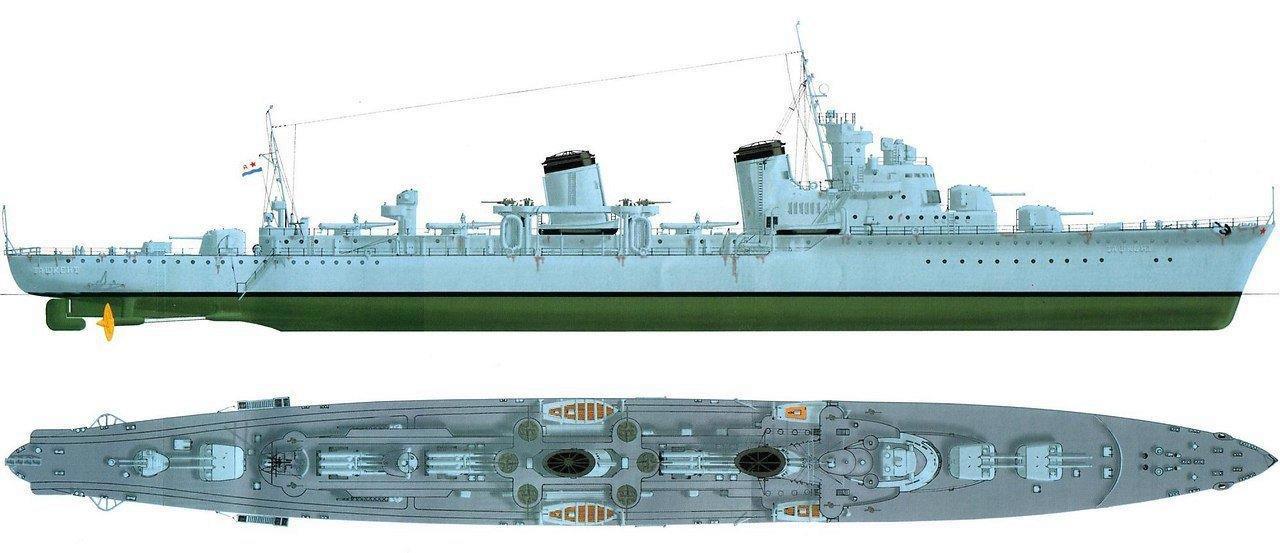

Очень интересно, что французы хотели использовать эти корабли в качестве эскадренных разведчиков, хотя в отсутствии на борту гидросамолёта эта затея не состоялась. Однако всё равно эти лидеры были настолько хороши, что их сравнивали с итало-советским легендарным лидером «Ташкент»! Вот про него и вся тема, хотя наши тоже пришли к этому не сразу.

До революции наши использовали в качестве «лидеров» одну из «новиковских» серий – эсминцы серии «Изяслав», увеличив на них количество пушек главного калибра до пяти и добавив зенитную калибра 76 мм:

Получилось в принципе неплохо, особенно на фоне остальных флотов. Ведь «Новики» обладали солидными размерами, которые позволяли использовать их даже в качестве лёгких крейсеров. После революции к постройке новых кораблей смогли приступить только в 30-х годах и начали именно с «лидеров». Для них разработали на основе ещё царских пушек отличные орудия калибра 130 мм, новые торпеды калибра 533 мм и торпедные аппараты к ним. В результате получились корабли водоизмещением 2600 тонн. Они получились не очень прочными, но скорость целых 40 узлов! Чтобы было понятнее объясню «в попугаях». Узел – это морская миля в час. То есть 40 узлов означает 74 километра в час с хвостиком. Вот и представьте себе стальную махину, вооружённую по принципу «кашу маслом не испортишь», несущуюся по вспененной воде со скоростью автомобиля. Вот это и есть лидер эскадренных миноносцев типа «Москва» под названием «Ленинград»:  А вот этот корабль «городской серии» назывался «Харьков»:

А вот этот корабль «городской серии» назывался «Харьков»:

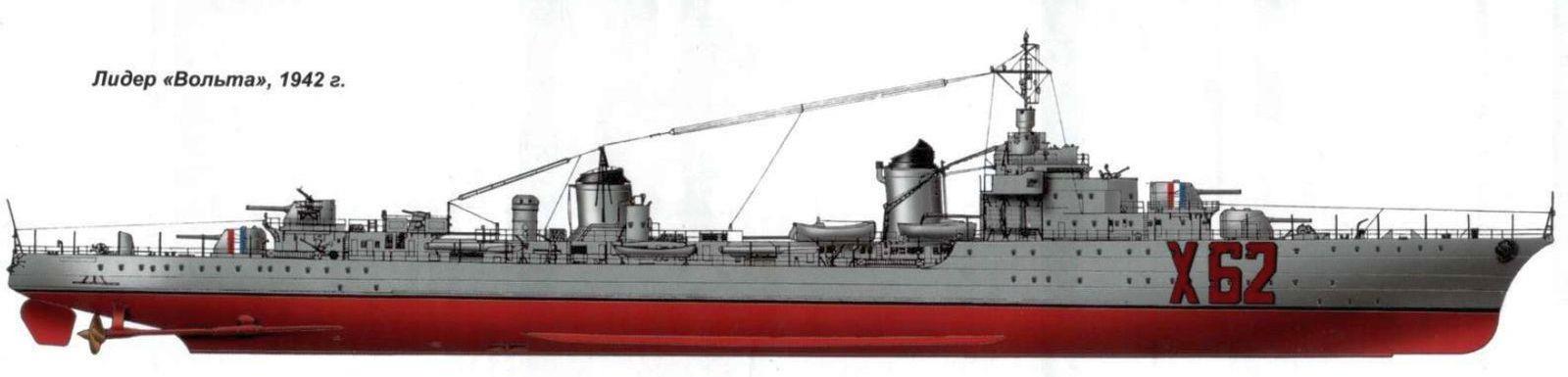

Сам головной лидер «Москва» героически погиб в бою в 1941 году, а «Харьков» погиб в 1943 году. После постройки первых трёх кораблей городской серии их решили немного улучшить (проект 38), но в целом характеристики остались прежними. Опыт постройки и эксплуатации первых таких кораблей позволил сформировать новые требования к «лидерам». То ли хотели использовать иностранный опыт, то ли своих мощностей уже не хватало для быстрого перевооружения, но строительство нового корабля решили заказать за границей. Выбор пал на итальянцев. В принципе понятно – в то время именно они накопили в этом деле солидный опыт. В точном соответствии с традициями вооружали новый корабль уже дома. В 1940 году лидер, получив имя «Ташкент», вступил в строй. Впрочем, достаточно быстро он стал известен под другим именем. Посмотрите на эту картинку:

Цвет корпуса корабля – не прихоть художника. Он ведь был построен в Италии, а в Средиземноморье цвета немного другие. Ясное дело, что в строю выкрашенных в тяжёлый боевой «шаровый» цвет он выделялся очень сильно. Команда цвет менять не стала и в памяти людей он навсегда остался как героический «Голубой крейсер». Люди редко ошибаются и не только с цветами. Этот «лидер» действительно не сильно уступал крейсерам. Наибольшая длина – 139,8 м, ширина – 13,7 м, водоизмещение полное – 4175 тонн, максимальная боевая скорость – фантастические 42,5 узла! Вооружение за время его короткой службы усиливалось и в конце состояло из главного калибра – шесть орудий калибра 130 мм, двух зенитных пушек 76 мм, шести зенитных автоматов 37 мм. А ещё пулемёты, бомбомёты, торпеды, мины... грозная машина! Экипаж корабля состоял из 250 героев, офицеров и рядовых, отлично знавших свой корабль и умевших бить врага в любых обстоятельствах.

Планировалось по этому проекту построить уже дома построить ещё три таких корабля, но до войны этого сделать всё же не успели. Пытались на основе этого опыта строительства сделать «лидер» для себя и итальянцы, но получилось не очень удачно. «Голубой крейсер» так и остался неповторимым.

Первый бой «Ташкент» принял 29 августа 1941 года, когда вступил в перестрелку с тяжёлой артиллерией противника под Одессой. Лидер подавил батарею немцев и обстрелял осаждающие город войска. На следующий день снова потребовалось подавить огонь тяжёлой артиллерии врага. Во время выполнения этого задания на лидер обрушилась авиация. Прямых попаданий избежать удалось благодаря активному маневрированию и уверенной работе зенитчиков, однако одна из бомб взорвалась рядом с кормой корабля. Корпус получил тяжёлые повреждения, затоплены несколько отсеков. Два моряка погибли, одного взрывной волной выбросило через пробоину за борт. Его потом подобрал катер, и машинист Лаушкин вернулся на родной корабль для дальнейшего прохождения службы. На корабле началась борьба за живучесть. Вскоре было восстановлено освещение и управляемость. Капитан Василий Николаевич Ярошенко принял решение следовать своим ходом в Одессу для ремонта, вот только... сначала завершить обстрел позиций противника.

Во время осмотра выяснили, что отремонтировать корабль могут только в Севастополе. Переход был очень непростым, но команда с задачей справилась. Пришёл черёд заводских технологов проявить свои таланты. В результате их творческих усилий ремонт, на который в мирное время потребовалось бы не менее 5 месяцев, был выполнен за 35 дней. Параллельно с ремонтом была решена и ещё одна проблема – 37 мм автоматам не хватало дальности для борьбы с бомбардировщиками противника на высотах свыше 3 км. Поэтому на корабле установили дополнительно 76 мм спаренную зенитную установку.

Потом «Ташкент» конвоировал суда, доставлял грузы в осаждённый Севастополь, вывозил раненых, ценности, гражданское население из города. Пригодились цистерны большого объёма. Всякий раз, появляясь в Севастополе «лидер» оставлял там половину запаса топлива для нужд города. Немецкое командование «Голубой крейсер» изрядно достал, особенно своей меткой стрельбой по наземным войскам. Однажды его попытался атаковать торпедный катер противника. По иронии судьбы катер был итальянским, но это его не спасло – артиллеристы «Ташкента» отправили «земляка» на дно. Прорываться к Севастополю было всё труднее и труднее, команда «лидера» отбивала атаки авиации, маневрировала на полном ходу, уничтожала вражеские самолёты, но прорывалась в бухту. И снова разгрузка и погрузка корабля. В город доставляли боеприпасы, медикаменты, продовольствие, которыми при погрузке заполняли все жилые и служебные помещения корабля. Потом грузили, раненых, женщин, детей... пока есть хоть где-нибудь, хоть какое-нибудь место. И снова в море, снова маневрирование на полном ходу, разрывы бомб, грохот корабельных зениток... нормальная боевая работа. Однажды капитана «Ташкента» корреспондент спросил, какое качество он считает наиважнейшим для моряка? Ярошенко не задумался ни на миг: «Стойкость.» Корреспондент удивился: «А как же храбрость?» – «Нет. Именно стойкость – способность выполнять боевую задачу в любых условиях.»

Ночью, в конце июня 1942 года «Голубой крейсер» в последний раз вышел из Севастопольской бухты. На борту у него был драгоценный груз – 86 уцелевших частей диорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и главное – 2100 человек, прошедших через ад блокады города. Раненые, женщины, дети. Вся команда вместе с капитаном переоделась в парадную форму... Перегруженный корабль едва развил скорость около 33 узлов. Едва рассвело, в 5 утра на него навалилась авиация врага. Около 90 бомбардировщиков – целый воздушный флот против одного, далеко не самого крупного корабля! Атаки шли непрерывно в течении четырёх часов подряд. «Голубой крейсер» отбивался. Раскалились стволы зениток, немцы теряли самолёты, но шли, и шли, и шли... Заклинило руль, затоплено румпельное отделение (там тоже находились эвакуируемые). Повреждение удалось исправить в условиях продолжавшихся атак. Взрыв с правого борта. В носовом котельном отделении из разорванных труб рванул перегретый пар. Трап аварийного выхода – вот он – на расстоянии вытянутой руки, но моряки бросаются в противоположном направлении – нужно заглушить котлы, иначе взрыв, и всё окажется напрасным. Взрыва не было. Первое котельное отделение затоплено. Затоплен частично носовой турбинный отсек, но под водой вспомогательные системы и турбины ещё работают. Бой продолжается. Скорость упала до 20 узлов. Вода поступает во второе котельное отделение. Ещё один близкий разрыв тяжёлой авиабомбы. На верхней палубе в районе миделя трещина. Перегруженный израненный корабль на ходу всё больше погружается носом во встречные бирюзовые в ярком солнечном свете волны. Скорость упала до 13 узлов. Бой продолжается на остатках боекомплекта. Осколки рвут корабельные конструкции, человеческие тела. Ещё одна бомба ударила в район левого носового якоря... не взорвалась и свалилась за борт! Корабль продолжает медленно погружаться на ходу в воду. Вода доходит до носовых якорных клюзов (посмотрите на фото, где они находятся). В трюмах идёт отчаянная борьба за живучесть – моряки устанавливают пластыри, но их не хватает. Лишний груз за борт! Стальные тросы, параваны, запасные детали котлов, турбин, механизмов. Приготовили к сбросу ставшие ненужными торпеды. Уже спешат на помощь погибающему «Голубому крейсеру» другие боевые корабли, но они ещё далеко. Бой продолжается. Капитан даёт команду уничтожить секретные документы и оформить это дело специальным актом. Для исправления дифферента затапливаются пустые кормовые топливные цистерны и опустевшие погреба боекомплекта малокалиберной артиллерии.

Нужны истребители прикрытия, но для них слишком далеко. Командование принимает нестандартное решение и в 9.15 над израненным кораблём появляются пикирующие бомбардировщики Пе-2! Немцев отогнали. Бой с противником закончен, но не закончилась борьба за жизнь. Появилась возможность осмотреться. Спустили водолаза для уточнения повреждений. Корабль потерял почти половину запаса плавучести, но ещё мог двигаться на уцелевших кормовых машинах. Подошёл эсминец «Сообразительный» и три сторожевых катера. Они взяли на борт людей и поделились аварийным имуществом и снарядами для зениток. Вот эсминец «Сообразительный»:

Через несколько часов добрался до места ещё один эсминец – «Бдительный»:

С ним вместе пришёл буксир-спасатель «Юпитер». Они взялись буксировать «Ташкент» в порт Новороссийска. Не с первой попытки, но им это удалось и к вечеру они добрались до порта.

По результатам боя экипаж «лидера» «Ташкент» был награждён боевыми наградами. Капитан 2-го ранга Ярошенко и батальонный комиссар Коновалов были награждены орденами Ленина. Корабль был представлен к присвоению ему звания «гвардейский», но поднять новый гвардейский флаг ему уже было не суждено. Через несколько дней в результате налёта авиации «Голубой крейсер» был затоплен в порту. В открытом море он так и остался непобеждённым. Его потом ещё пытались поднять немцы, потом пытались поднять наши после освобождения города, но корабль получил столь значительные повреждения, что восстановить его было уже невозможно.

После окончания войны флотоводцы изучили опыт применения «лидеров эсминцев» в боевых действиях и, не сговариваясь, приняли решение, что идеи, которые были в основе создания таких кораблей были ошибочными. Больше их никто не строил. Эти корабли так и остались в истории техники как рекордсмены скорости на воде среди водоизмещающих судов, как легенда. И самая яркая из этих легенд – «Голубой крейсер». Его подвигам посвящали картины. Вот одна такая. Очень образная и яркая:

Хотя мне, если честно, больше нравиться вот эта:

Может она и не такая яркая, но всё же более «честная» что ли. Хмурое небо, разрывы зенитных снарядов в воздухе, самолёты в небе... вроде бы такие маленькие, такие несерьёзные. Очередная атака. Что-то в этом есть.

Лидеры эсминцев ушли в прошлое. Наступали новые времена, и они приносили новые идеи.

Продолжение следует...