Слово Мастеру: Леонид Пастернак (3 апреля 1862 — 31 мая 1945)

Автор: Анастасия Ладанаускене

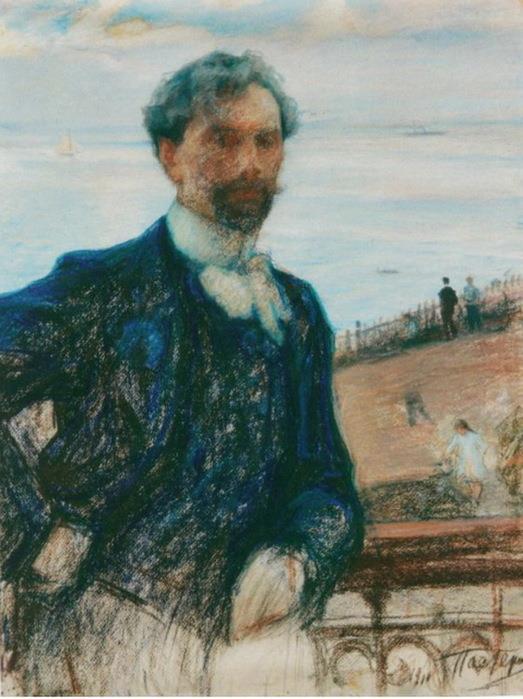

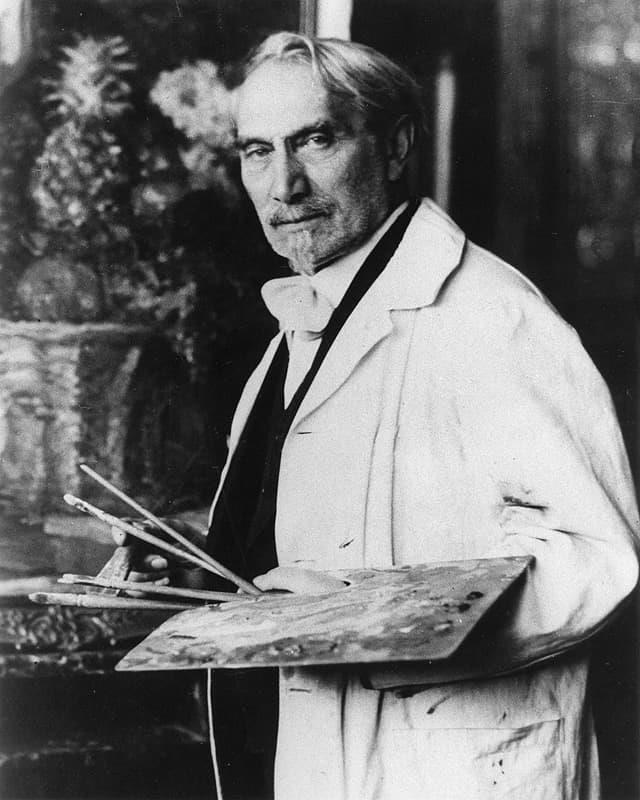

Леонид Осипович Пастернак. Автопортрет (1911)

В чём призвание художника? Призвание художника — передавать красоту форм мироздания в искусстве. Почему художника охватывает страстное желание передать эти формы, будь то собака или лошадь, или цветок, или Женская красота?

Потому что он взволнован, очарован, влюблён в многообразие этих форм, потому что он жаждет претворить всё это, ведёт внутреннюю беседу, славит красоту. В этом значение искусства, в двойном очаровании — художника и зрителя.

Но искусство — не озорство, не игра, не шутка. Оно — правда. Оно — искренность.

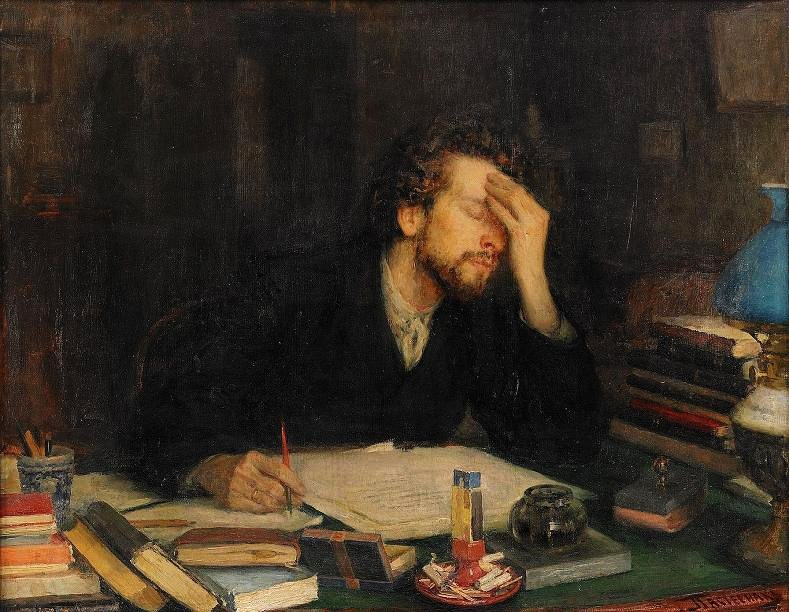

Муки творчества (1892)

В самом деле, в течение всей истории искусств портрет — именно потому, что он основан на строгом изображении натуры, на выявлении правды, — даже в периоды радикальных изменений художественных направлений и во времена упадка, всегда возвращал искусство на здоровый путь наблюдения, поисков и искреннего изучения натуры и правдивой передачи её.

Египетские портреты, которые я видел в Каире, в своей сущности и есть то главное, что, изменяясь по стилю, вечно правдиво, всегда живо; художник выбирает самое нужное в натуре, и это роднит его с нашей современностью. Портретность в любом произведении Египта, например, в фигурке сокола или кобчика, есть ничто иное, как выражение — наиболее острое и наиболее яркое — его сути; и то, что сейчас считается «стилизацией», есть высшее достижение портрета, когда подчеркнуты самые характерные и выразительные качества за счёт освобождения от массы нехарактерных и значит ненужных деталей. И в наше время живопись, пройдя через все «измы» и выродившись в простую бессмысленность — вроде наклейки газетной бумаги на холст или езды по холсту на велосипеде, — исчерпав всю свою энергию на подобные выдумки, должна будет встать и обязательно встанет на путь изучения и передачи правды в природе вещей и натуры и тем самым выйдет из застойного тупика. Через стремление к заложенному в человеке от природы чувству правды, чувству натуры, через портретное искусство живопись да и все виды изобразительного творчества выйдут на здоровую, правдивую и настоящую дорогу.

Александр Пушкин на берегу моря (1896)

О Пушкине и Толстом

Благодаря тому, что я был поглощён искусством, я всякую свободную минуту отдавал ему и потому сравнительно с товарищами меньше прочёл книг. Из всей мировой литературы уже в гимназические годы более всех мне были дороги (и влияли на меня) Пушкин и Толстой.

Умер Пушкин, родился Толстой, словно пришёл на смену ему. При всей несхожести — прямой его духовный наследник. Толстой и Пушкин… Из всех авторов, русских и иностранных, с самых ранних лет меня всего более влекло к ним и более всех они были дороги мне. Высокие заветы этих двух величайших русских писателей-художников всю жизнь непоколебимо стояли передо мной и влияли на моё творчество. Но помимо моего раннего увлечения Толстым, ещё до моего личного знакомства с ним, меня тянуло к нему не только как к великому художнику, но и как к человеку, в котором я угадывал наличие душевных качеств, обусловливающих основные проявления морали: участливость, жалостливость — начало любви к людям. Неуклонное стремление к нравственному совершенству, так ярко сказавшееся во всей его жизни, особенно и влекло меня к нему. И впоследствии, знакомство с ним и близость сыграли огромную роль в моей жизни, и вся она в значительной мере проникнута его учением или вернее — стремлением к нравственному совершенствованию.

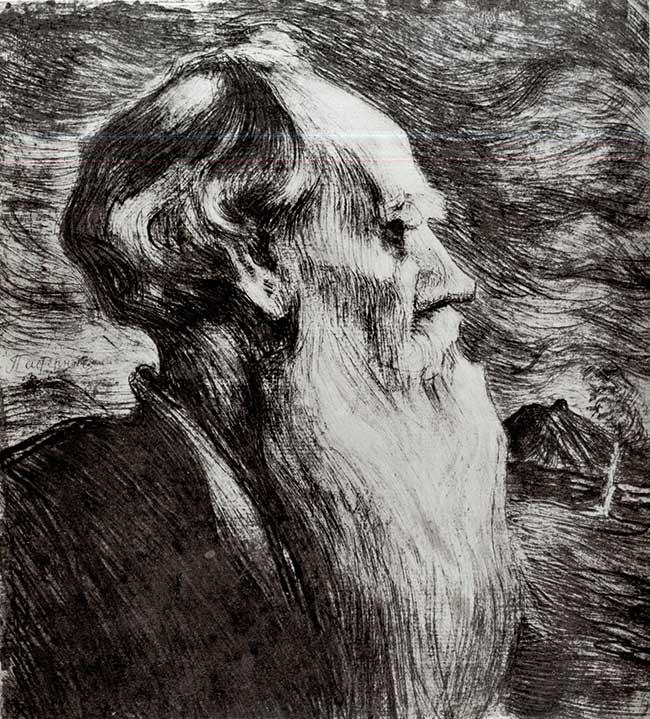

Портрет Л. Н. Толстого (1906)

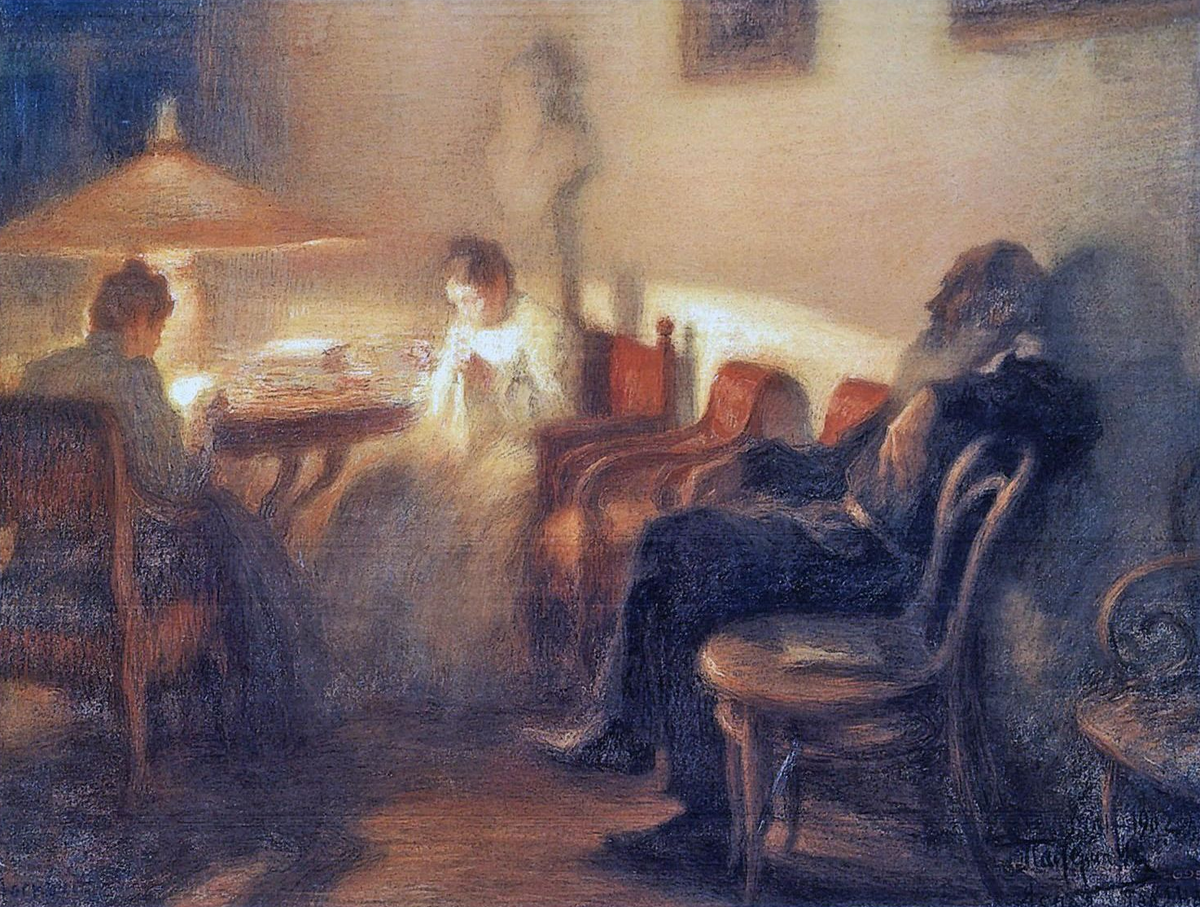

Подводя итоги прошлого, вспоминая Льва Николаевича, я спрашиваю себя, чем заслужил я счастье, дарованное мне судьбой, не только быть современником этого легендарного человека, но и знать его лично, бывать у него, беседовать с ним, рисовать и писать его. Как выразить словом ещё большее, несравненное счастье, почти чудо, что он призвал меня к себе, что сам пожелал моего участия и предложил мне иллюстрировать «Воскресение» в то время, как он писал его.

Иллюстрация к роману Л. Н. Толстого «Воскресение»

Но как передать блаженство, испытанное мною, когда (могу открыто теперь говорить об этом — я старик, и не время мне ни хвастать, ни щеголять застенчивостью) однажды в разговоре со мной друг Льва Николаевича, Н. Н. Ге* заметил: «Толстой Вас любит — это большое счастье».

Чтение рукописи (Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге, 1894)

О набросках

Мне никогда и нигде не было скучно: всегда зарисовывал в свой карманный альбомчик всё, что ненасытный глаз замечал интересного и характерного. Эти быстрые наброски были моей тренировкой и вели к моментальному усвоению главного: общей формы и впечатлений — от данного лица, от натуры, от всего, созданного богом — от малого цветка… до красоты человеческой.

Чайки в бурю (1910)

Быстрота этих набросков, наблюдённая, схваченная и зафиксированная, создаёт тот трепет жизненный, который один только и нужен в искусстве. Этот «трепет» жизни передаётся художником с холста зрителю, это и есть то, что приводит зрителя в восторг и что, вероятно, способствует дальнейшему продолжению художественного творчества, но уже в самом зрителе. Это и есть суть того, что назвали «импрессионизмом»; это и есть настоящий импрессионизм, и самое важное в портрете.

Чтобы достигнуть этого, натура должна свободно двигаться, не застывать в окаменелой позе.

Альберт Эйнштейн (1927)

Живопись — язык. Сюжет, т. е. «литература» (беллетристика) в живописи значения не имеет. «Литература» — враг живописи. Эскизы, пастели, наброски — вот что есть непосредственная передача жизни в живописи или рисунке, они фиксируют, схватывают жизнь. Картины с эскиза — сущее мучение! В картине пропадают первые творческие вспышки, самое драгоценное в искусстве, пропадает и теряется след их. Эскиз схватывает главное, не останавливаясь на деталях, требующих и времени и особого внимания, отвлекающего от самого ценного — общего.

Портрет С. В. Рахманинова (1913)

О задачах и основе

Если хотите знать о моих задачах по отношению к окружающей меня среде, то скажу, что я старался передать русскую жизнь, в особенности московскую. Но какую и как? На это отвечу: все слои русского общества — и искренне, и реалистично. Например, в иллюстрациях к «Воскресению», в этом, как выразился один критик, памятнике толстовскому миру русской жизни до революции, я старался достигать портретности изображаемых людей, работая с натуры. И бывали любопытные совпадения сходства моих рисунков с толстовскими, которых я и не знал даже. Никаких утрировок: ни в сторону преувеличения, превозношения русской жизни, ни в сторону умалений и хулений. Стали выявлять в нарочитой подчёркнутой отсебятине стилизацию какой-то выдуманной «раскосой Рассеи», которой нет, которая так же ложна, как и результат другого подхода к русской «шири, степи, мистицизму», идеализирующему Россию, создающему лик богоносной мистической страны. Нужна, повторяю, естественность, а не подчёркнутость; простота, а не стилизация, и только такой подход, искренний, доброжелательный и не предвзятый, даёт правдивое изображение окружающей нас жизни, страны нашей и её народа.

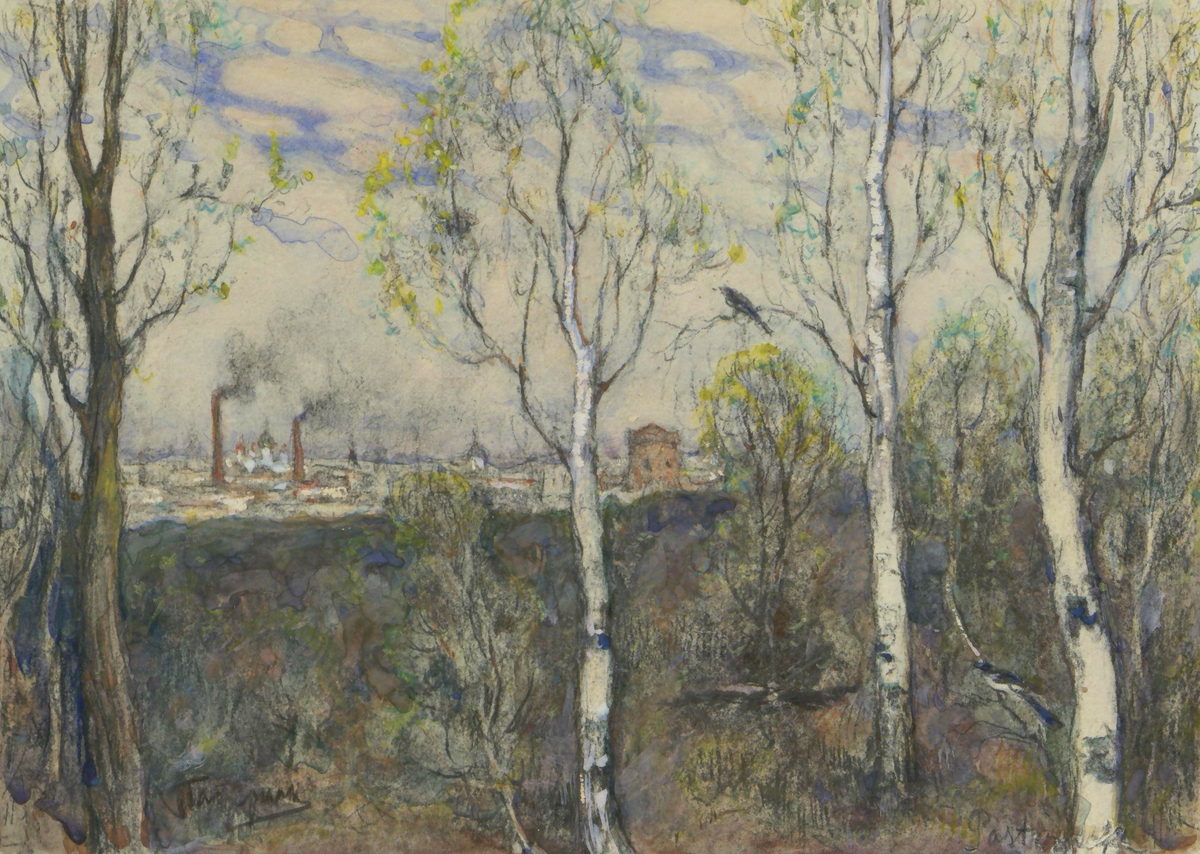

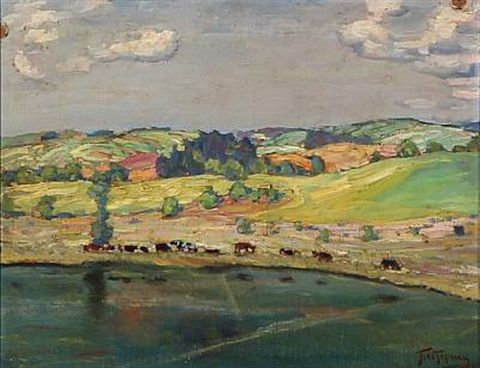

Русское лето

Русская художественная культура — самая молодая. Она быстро пережила эволюцию всех стадий. Нет ещё художественных традиций или они ещё очень молоды, художественная культура России только начинается (в сравнении с древнейшими культурами). Чувствуется необходимость её укрепления.

Нужна — и у нас и на Западе — основа. Даже при всех перипетиях и разнообразии европейских течений разных веков основа всегда остается одна и та же. В хранилищах, музеях, школах, академиях.

Оттого-то на них — на музеи и школы — так набрасывались футуристы… Но пока есть солнце, свежесть весны, золото осени, пока на земле есть ещё красота, будет жить и любовь, будет жить и искусство…

Ещё несколько картин Леонида Пастернака

Лев Толстой с семьёй (1902)

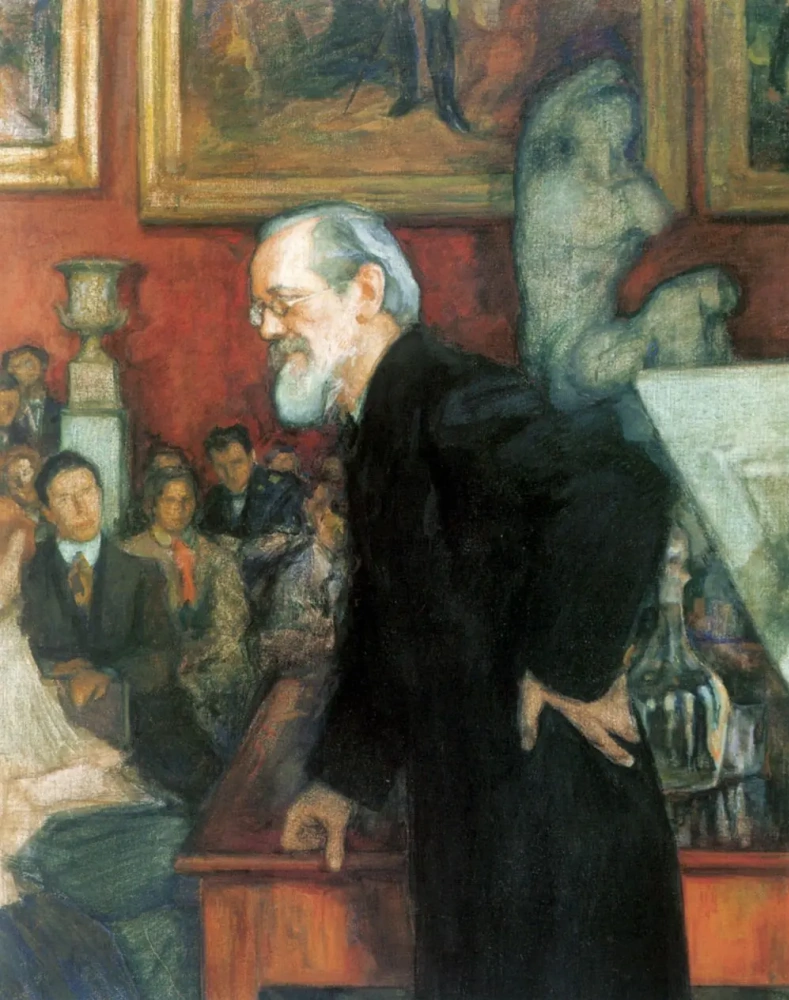

Портрет историка В. О. Ключевского (1909)

Вечер в деревне (1910-е)

Сирень и маки

Р. М. Рильке в Москве (1928)

***

***