Бани простейшего типа: от "Полариса" до "Уральской"

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Думаю, что вы согласитесь с утверждением, что баню в армии любят и ценят. Даже в военном городке, в стационарных условиях, банный день какой-то особенный, что ли. Но, особую важность баня приобретает во время войны. И если во время учений самодельные баньки, изготовленные силами подразделений, редкость, то в районе боевых действий она становиться и необходимостью, и предметом гордости. Редкий командир роты или батальона удержится от того, чтобы не построить свою баню. Она может быть неказистой, тесной, но — своей, родной, и желательно — с парилкой. Вот о некоторых, ранее хорошо известных и широко распространенных, а ныне почти забытых банях мы и поговорим.

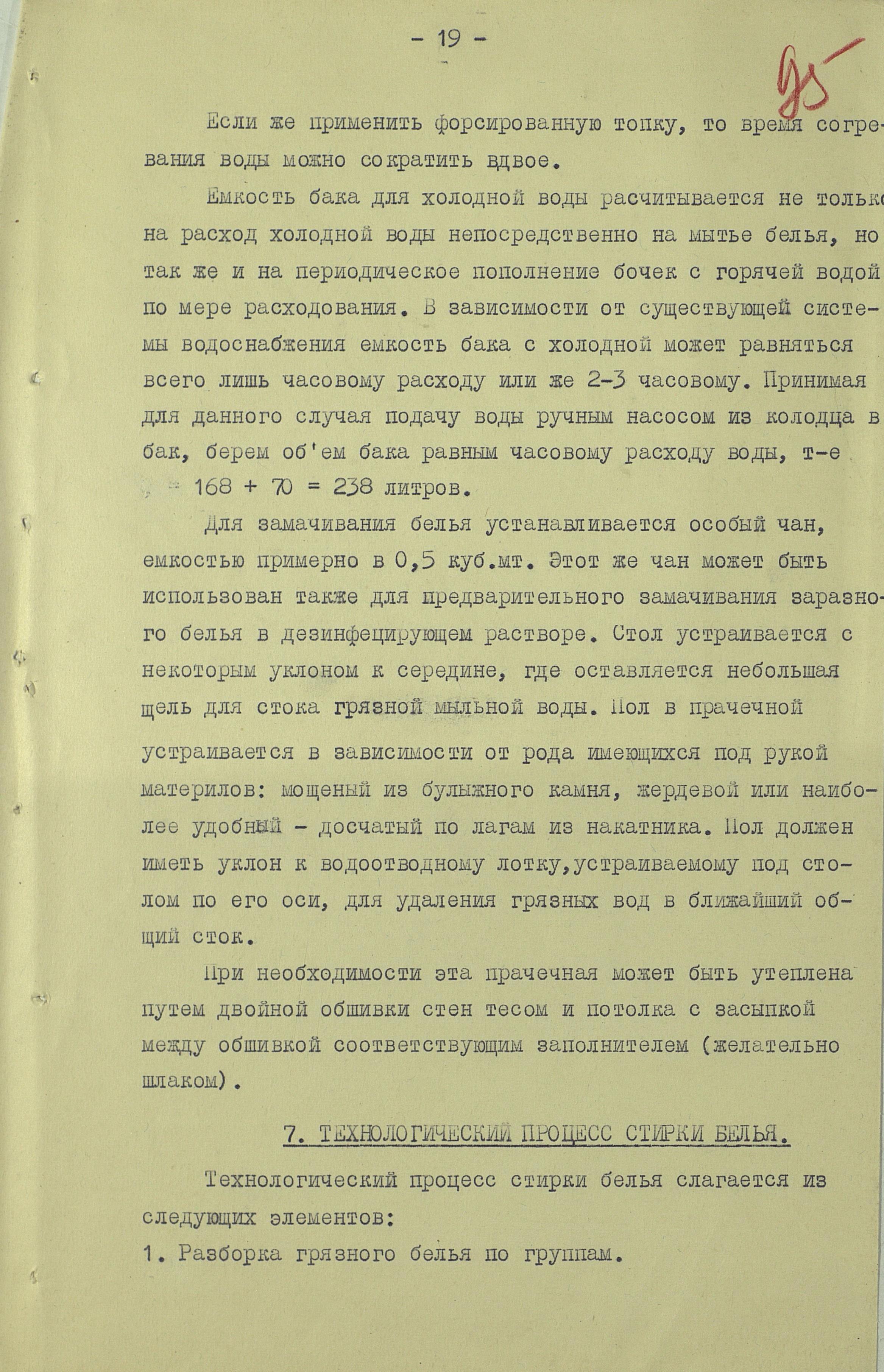

Начну с известного специалистам вещевой службы устройства под названием душевая установка водогрейного типа КСНВ-2 (Установка душевая с котлом скоростного нагрева воды). Процесс организации помывки с её помощью достаточно простой:

В рабочее состояние установка приводится следующим образом. Заполняются холодной водой промежуточный и напорные баки. Затем растапливается котел. Через 10— 15 мин. вода в баке нагревается до температуры 50—60°. С помощью вентилей на трубопроводах горячей и холодной воды устанавливается температура воды, поступающей на душевые сетки. В процессе работы пополняются напорные баки холодной водой и поддерживается температура горячей воды в пределах 70—80°.

Более подробно о КСНВ изложено в учебном пособии «Банно-прачечное обслуживание войск»: https://www.online-documents.ru/books/2022/07/banya/200/

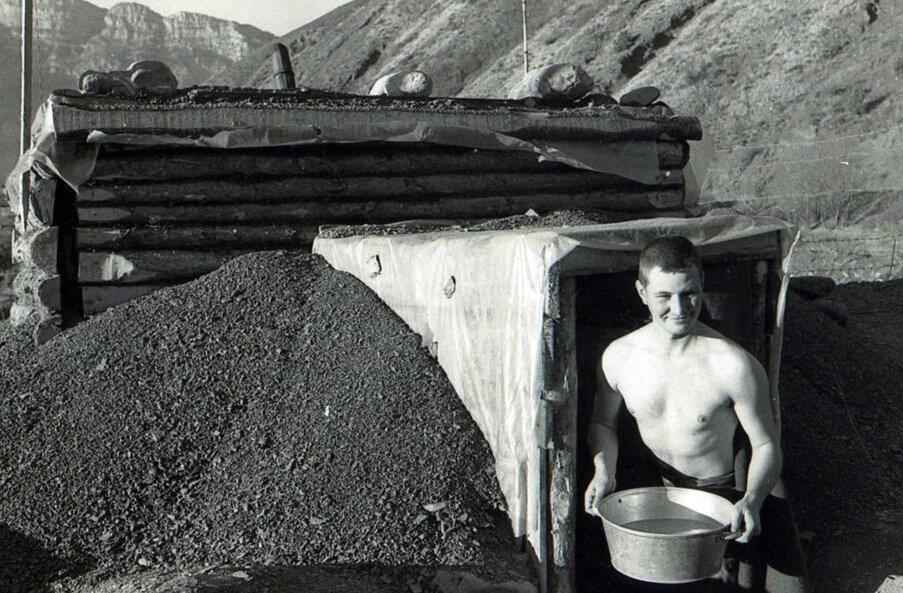

Следующее устройство, созданное умельцами Советской Армии годах в 1960-х — начале 1970-х — это «Поларис». К фирме «Polaris» это устройство никакого отношения не имеет, а вот с американской двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой UGM-27 «Polaris» его «роднит» внешний вид и гул, издаваемый печкой и схожий со звуком ракеты. Самое распространенное применение советского Полариса — отопление палаток. Но, и самодельные бани на его основе тоже были.

«Поларис» в Афганистане. Фото с https://termoportal.ru/threads/polaris-praroditel-chudo-pechej-afganistan-foto.1097/?ysclid=m98w0p6y25572798706

Баня в Афганистане. Фото с https://dzen.ru/a/Y-5EB-UPGGPeh9f9?ysclid=m98vzpg8e8616511478

Вот такое описание бани мне удалось найти:

«Поларис» — ракета у амеров. Это тоже шедевр и плод технического армейского гения почившего в неизвестности. Гудит при работе как та ракета.

Суть проста: бочка 200 литров без крышки. Внизу дыра под гильзу от танкового выстрела (сейчас в моде раздельное заряжание, а у нас были унитарные гильза+снаряд=едино). Гильза = топка. Трубу дымовую делали из обрезанных гильз гаубицы Д-30 сваренных в «матрёшку».

В топке две дыры, в одну вварена трубка для залива соляры, вторая для розжига. Выше сеть отверстий маленьких для поддержания горения. Солярка горит — вода греется — все умываются тёплой водой и счастливы!

Что же, думаю, что краткое представление о том, как обстояло дело с простейшими банями в Советской Армии дать получилось. А как обстояло дело с банями в довоенные годы и во время войны?

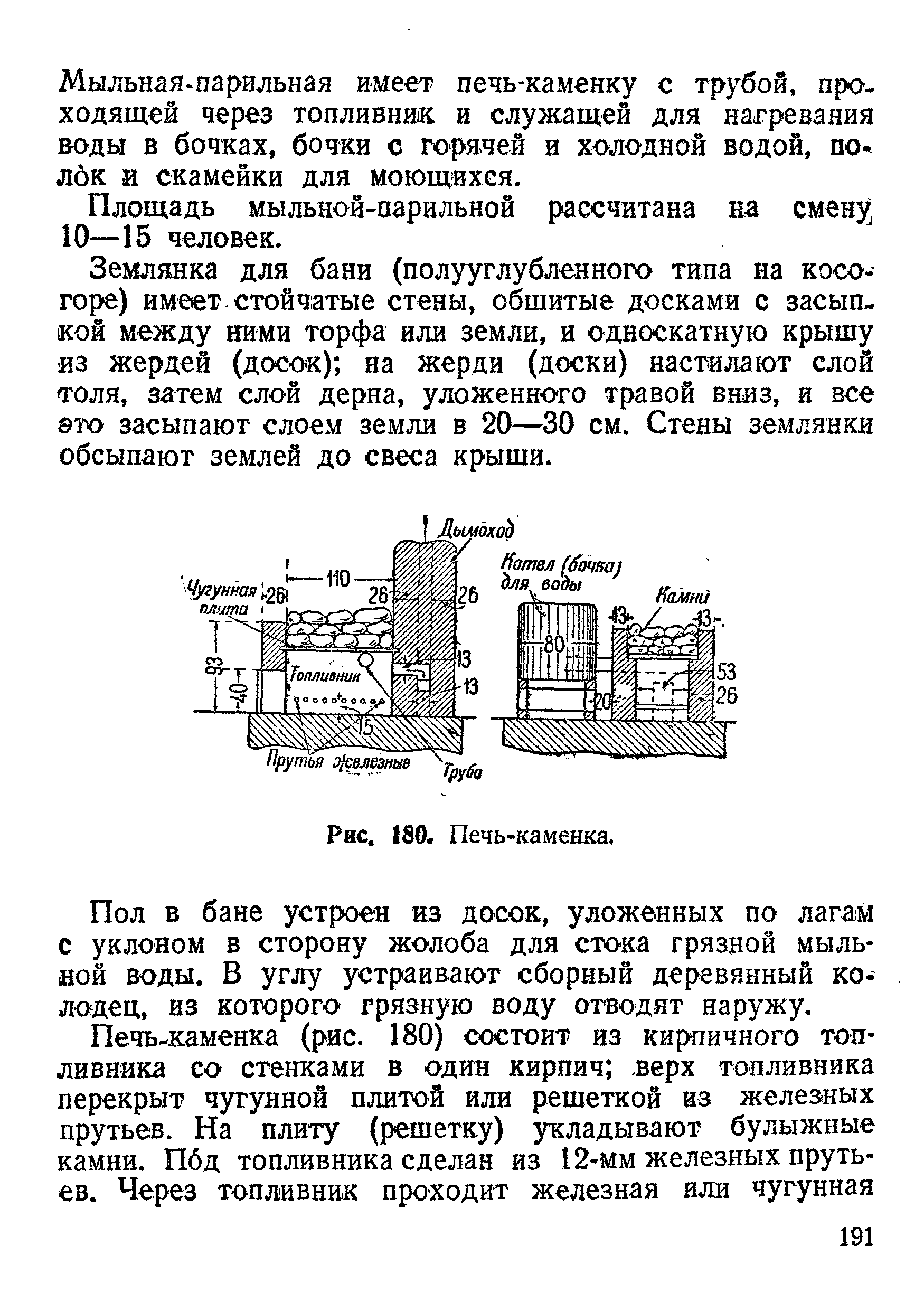

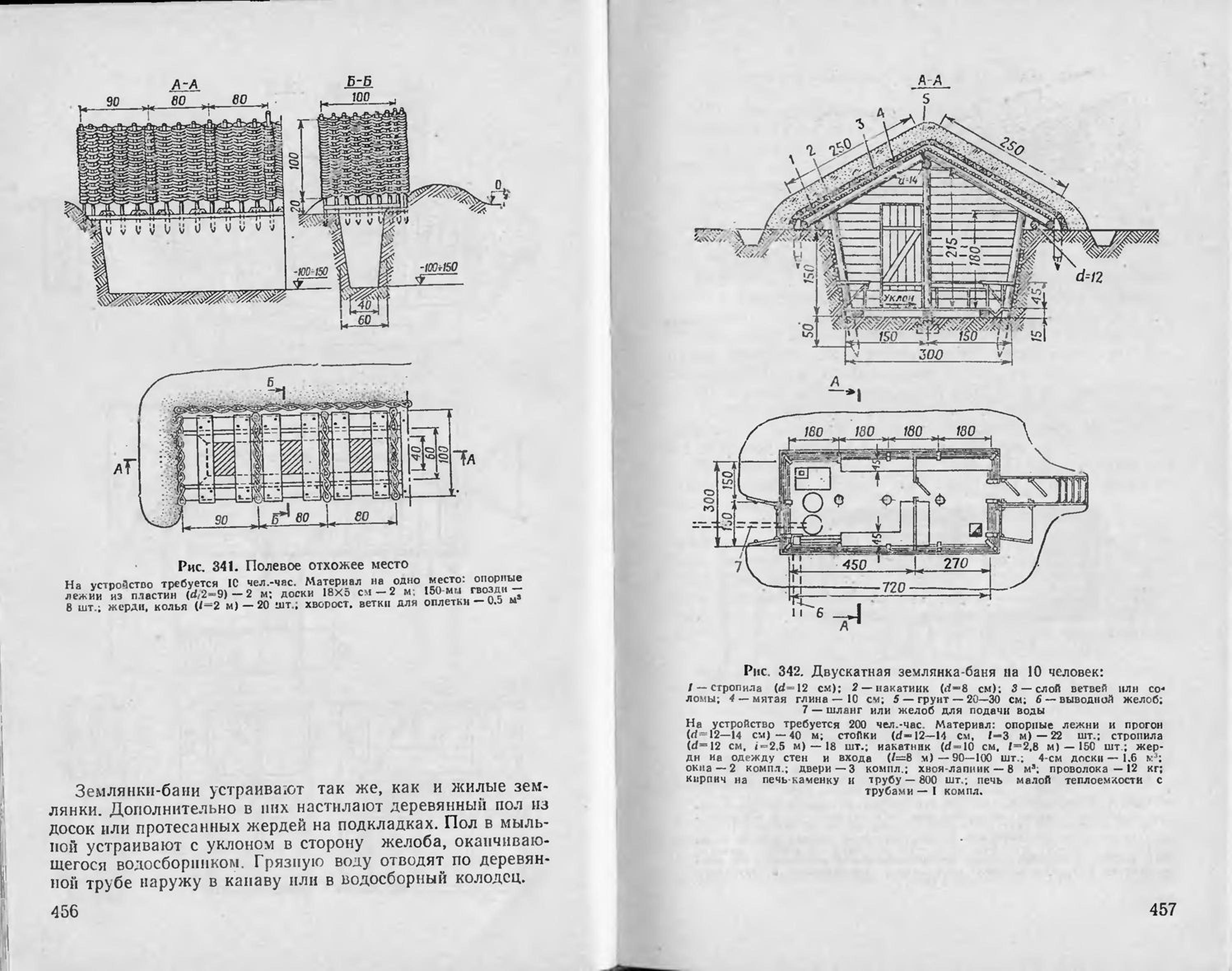

Начну с того, что устройство полевой бани изложено в Наставлениях по инженерному делу для пехоты Инж-П-39 и Инж П-43.

Желающие могут сравнить баню образца 1943 г. с вариантом, регламентированным Наставлением по инженерному делу для пехоты РККА (Инж-П-39) и с Наставлением по военно-инженерному делу для Советской Армии 1984 г.:

Можно было бы на этом и успокоиться, но года полтора назад, при изучении труда «Интендантское снабжение Красной Армии в Советско — Финляндской войне 1939 — 40 г. г.» мне встретилась следующая фраза:

250 комплектов бань, изготовленных промышленностью для двух армий — это многовато. Но, как ни странно, никаких упоминаний «уральских» бань в материалах по Зимней войне найти не удалось. Не известно даже происхождение названия. А ведь интенданты, готовившие этот труд в 1940–1942 гг. пишут про «уральские» бани, как про что-то хорошо известное и не требующее уточнений.

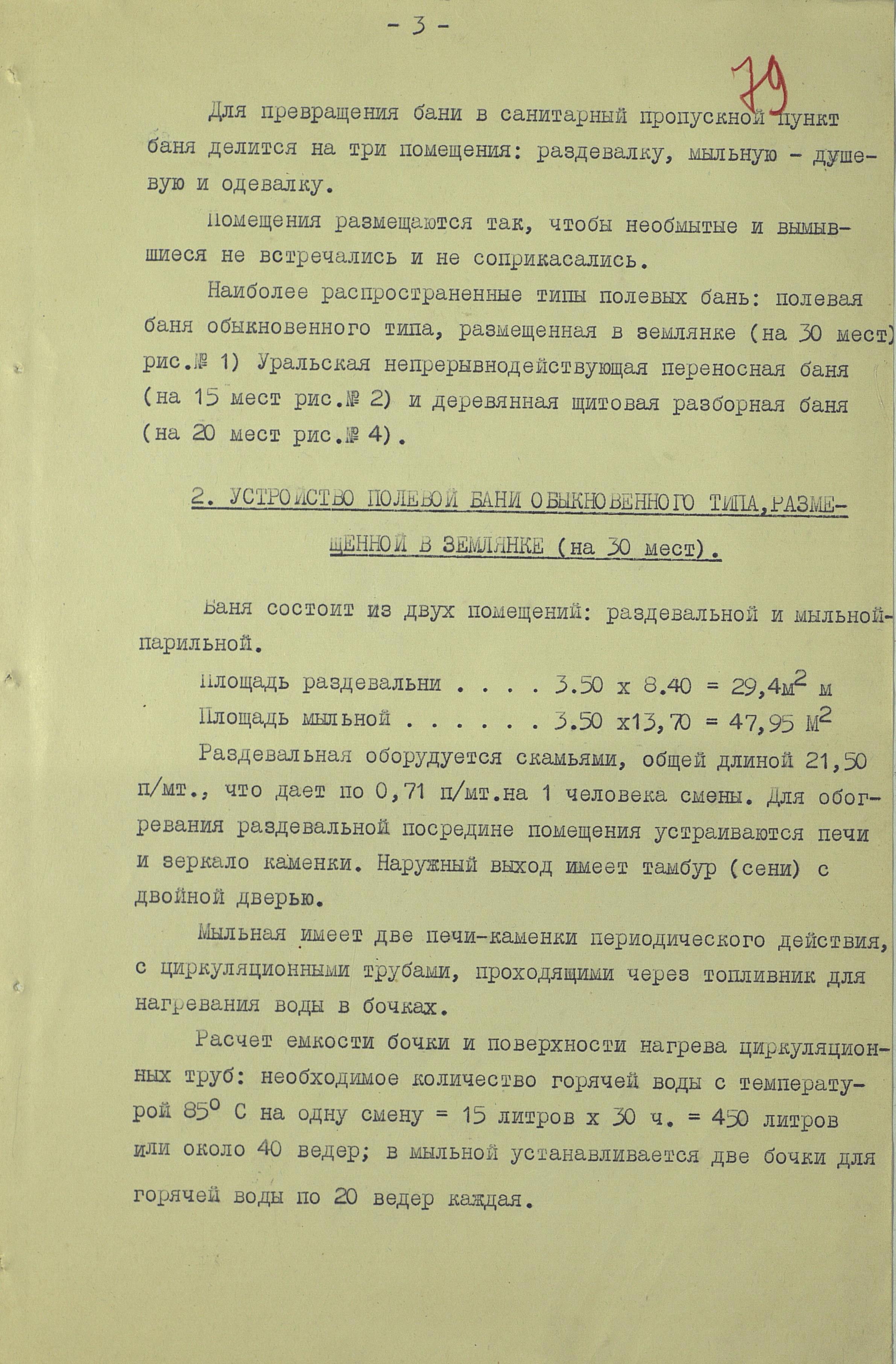

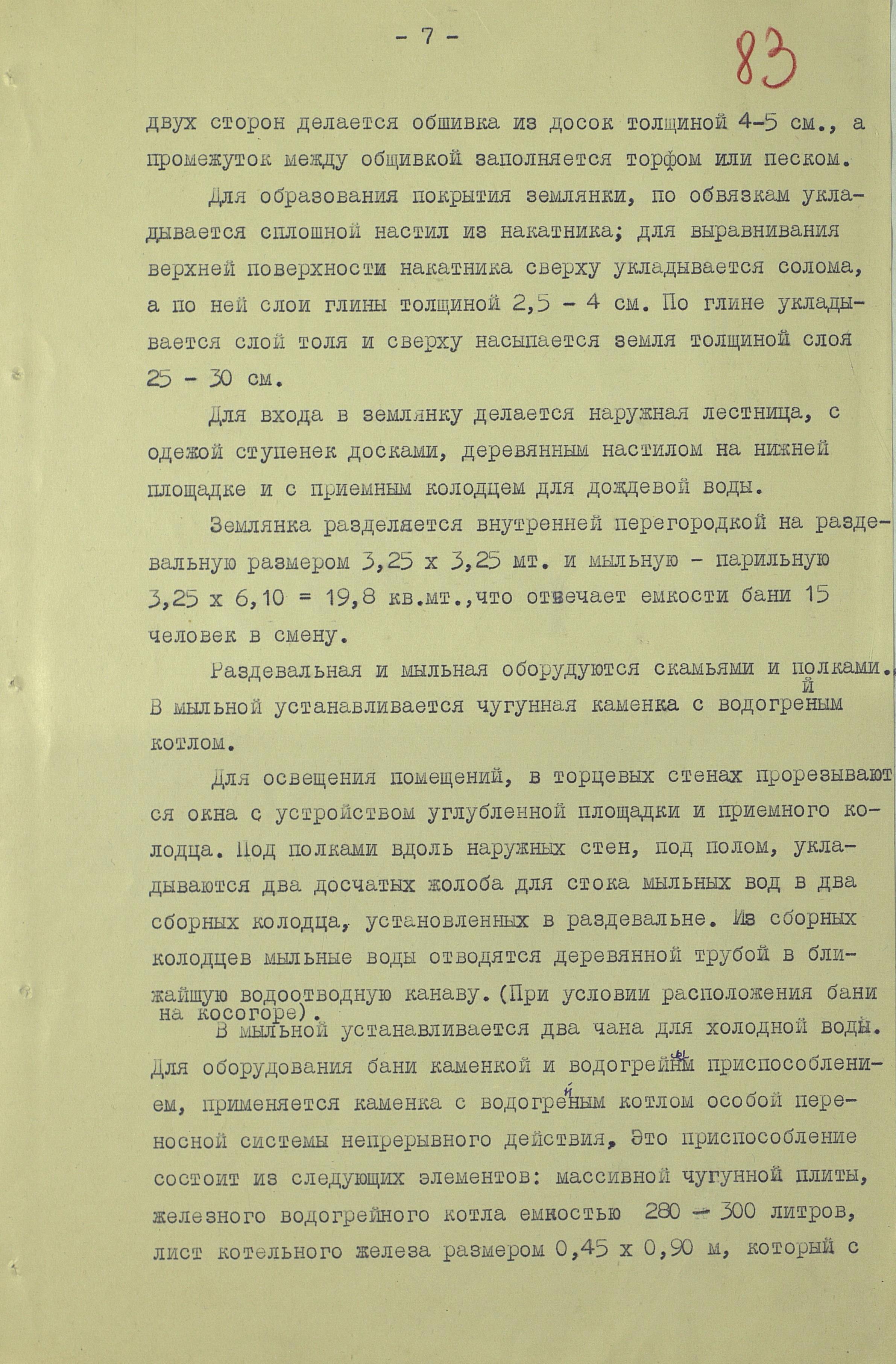

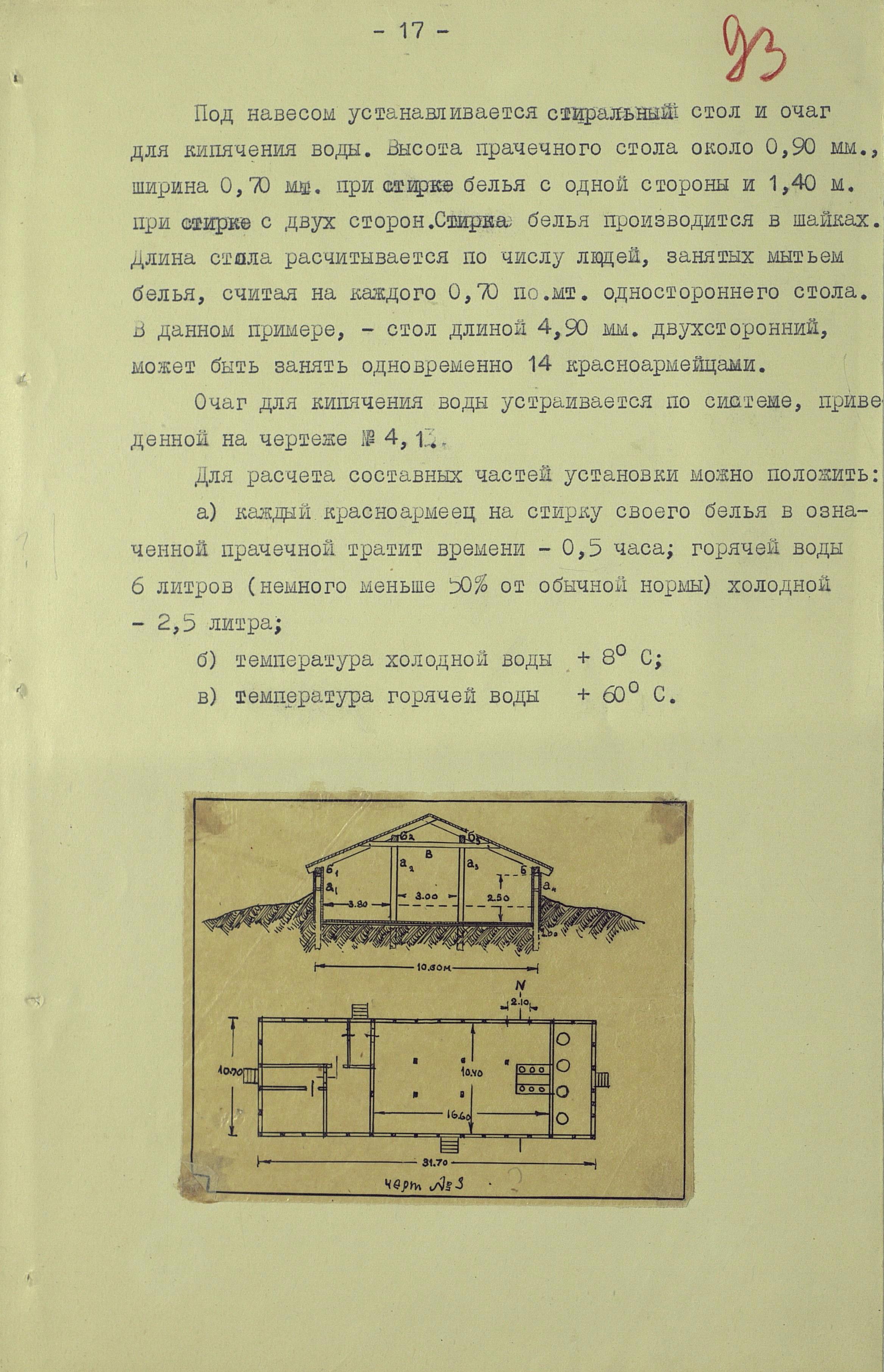

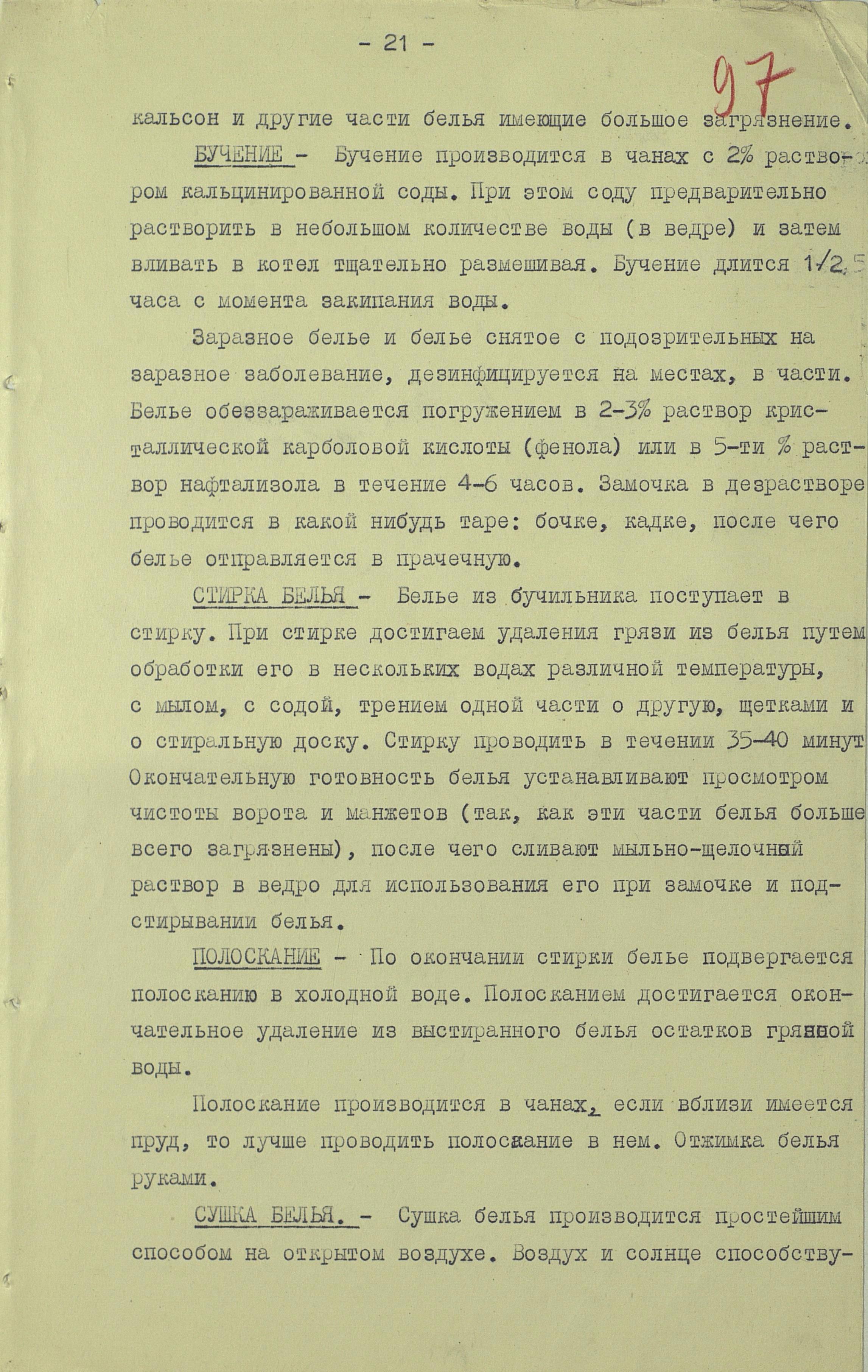

И всё же длительные поиски принесли свои результаты. Теперь можно узнать устройство нескольких видов бань, включая и «уральскую» и даже состав простейшей прачечной.

В тексте, на стр. 3, встретилось незнакомое словосочетание: зеркало каменки. Мозговой штурм с участием нескольких человек, имеющих дипломы о высшем образовании, закончился тем, что было выдвинуто несколько версий о виде этого «зеркала», а точку в обсуждении поставил Яндекс. Итак:

Каменка (печь-каменка) — банная печь, которая служит для получения большого количества пара и для нагревания парильного отделения.

Зеркало — теплоотдающая, свободно выходящая в помещение поверхность печи или камина. (https://www.kaminsnab.ru/slovar-pechnika).

К сожалению, по неизвестной причине, из документа были изъяты почти все схемы и рисунки, но надеюсь, описание позволит восстановить облик этих сооружений.

ЦА МО. Фонд № 67; опись № 12002; дело № 10

Публикацией этого документа, я хотел закрыть тему банно-прачечного обслуживания войск в годы Великой Отечественной войны. Ведь, как известно, в августе 1941 года, все вопросы БПО были переданы от вещевой службе в военно-санитарную. Но, спасибо уважаемому stidvagn. При обсуждении планируемых к размещению тем, он поделился со мной некоторыми документами, про которые я не слышал и не встречал. Думаю, что при помощи и содействии уважаемого коллеги stidvagn удастся подготовить ещё пару заметок в продолжение темы.

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.