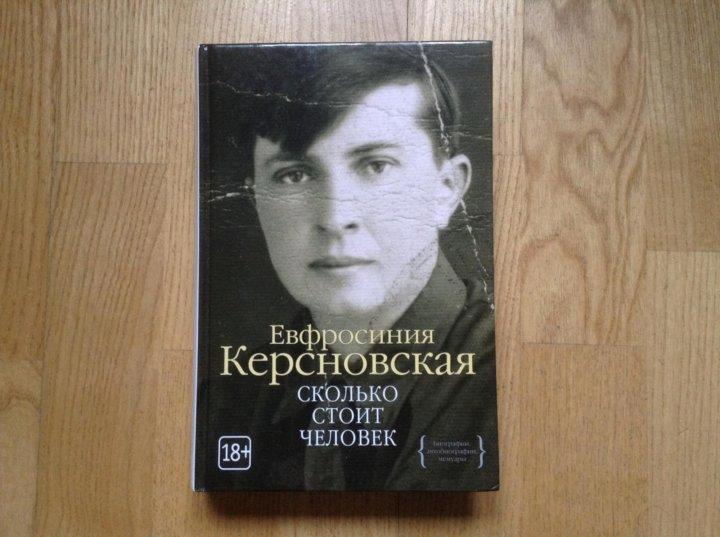

Моя амбарная библиотека - 1. "Ефросиния Керсновская"

Автор: Регина Грёз (Наталья Гончарова)Отец родился и вырос в небольшом селе на юге Тюменской области. Окончил десятилетнюю школу, отслужил два года в армии на Дальнем Востоке и получил от родного колхоза направление на учебу в Тюменский сельхозинститут. Вернулся работать в село и встретил там молодую учительницу географии - мою будущую маму.

Она родилась под Москвой, в Люберецком районе, но в возрасте 6 лет по семейным обстоятельствам была перевезена за Урал в Тюменскую область. В 1979 г. окончила Тюменский институт и по распределению оказалась в папином колхозе.

Моя будущая мама не собиралась там долго задерживаться, тем более ее родители жили за 800 км от этой «тьмутаракани», но судьба решила иначе.

Бабушка грустно рассказывала:

- Звоню ей - Таня, у нас должность учителя освободилось, приезжай! Она отвечает: «А мы с Володей решили пожениться!» Ну, что поделать…

Бабушка считала, что маме будет трудно в сугубо крестьянской семье, так как выросла она в благоустроенной квартире и не привыкла к бытовым деревенским делам. Так оно и случилось, но это уже другой разговор.

Семье молодых специалистов от колхоза выделили новое жилье - квартиру 40 квадратных метров в двухквартирном кирпичном доме. Место папа выбирал не случайно. По соседству в избе жила моя будущая бабушка (папина мама) - удобно было объединить огороды и вести совместное хозяйство.

На второй день после скромной свадьбы бабушка разбудила маму в 6 утра и велела доить корову, но мама категорически отказалась - принципиально и за отсутствием должного навыка, быстренько собрала вещи и ушла к хозяйке, где прежде снимала комнату.

Папа, конечно, маму вернул, но с тех пор вопрос ухода за скотиной (корова, свиньи, куры) лежал как прежде на бабуле. Она была еще бодрой пенсионеркой, привычна к такой домашней работе с малых лет, и жизни без нее не представляла.

А маме особенно трудно пришлось после моего рождения. Я появилась на свет раньше срока, слабой, болезненной, много плакала, не удалось наладить естественное кормление. Так что меня выкормила бабушкина коровушка. Я, кстати, тоже не научилась ее толком доить, но регулярно пыталась. Мы с бабулей крепко дружили, всегда поддерживали друг друга.

Теперь нужно о книгах рассказать.

Я думаю, когда мама приехала в село учителем, то была полна светлых помыслов сеять разумное, доброе, вечное в души детей. Многие молодые коммунисты тех лет были энтузиастами и горели на работе, не щадя сил.

Мама часто покупала книги, чтобы развиваться и вести за собой детей. И с первых отпускных удачно приобрела «стенку» - комплект шкафов для хранения книг и посуды у всех на виду. Так было модно в те времена.

Чтобы разместить «стенку» целиком в нашем маленьком зале пришлось заложить кирпичами одно окошко из трех. Зато в первой секции за стеклянной дверцей появился хрусталь, во второй - фарфоровый сервиз (подарок бабушки), в третьей - отдельные издания и собрания сочинений.

Сейчас перечислю по памяти, что у нас стояло на полках, чем гордились родители. Что досталось «по связям, по знакомству», «через дядю Толю в районном совете депутатов» и во время разных командировок.

Из иностранцев: Д. Свифт, Распэ, Рабле Жюль Верн, Стендаль, Мопассан, Теодор Драйзер и Марк Твен

Русская классика:

Пушкин, Толстой, Некрасов, Гоголь, Горький

Салтыков –Щедрин

Ф.М. Достоевский

А.П. Чехов

В. В. Вересаев

Борис Можаев, Фадеев,

Борис Горбатов, Борис Васильев, М. Шолохов. В. Распутин, Н. Никонов.

Кроме того, в доме было множество книг по географии и природоведению, а также по агрономии и приусадебному хозяйству - это уже область папиных интересов. И, разумеется, масса прекрасных детских книг: Чуковский, Благинина, Маршак, Михалков, Кушак, Барто, Заходер. Сказки народов мира.

А еще с 1980 по 1993 гг. мама выписывала кипу журналов:

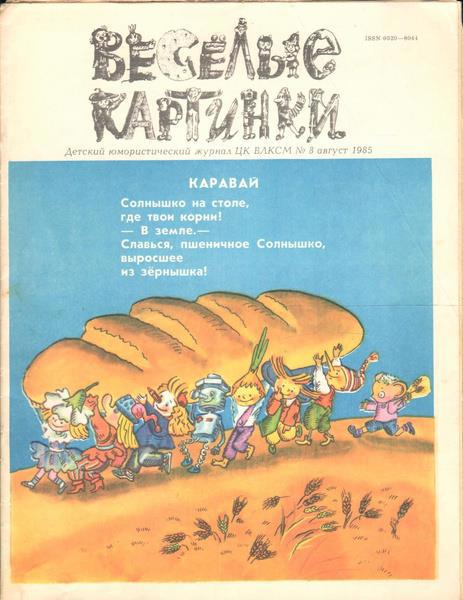

«Здоровье», «Огонек», «Крестьянка», «Роман-газета», «Работница», «Костер», «Пионер», «Воспитание школьников», «География в школе», «Мурзилка», «Веселые Картинки».

В память врезалась обложка летнего номера 1985 года - веселые человечки несут огромный батон. На первом развороте как раз был трогательный и поучительный рассказ о приключениях хлебного мякиша.

Удивительно, как на все хватало средств! Видимо, при учительской зарплате в 120 рублей стоили издания сущие копейки, не обременяли семейный бюджет. И я еще не назвала газеты, - районную, областную, парочку газет государственного значения и сугубо учительские, предметные.

Помню еще несколько подборок журнала «Русский язык в национальной школе». Мама выписывала его ради сценариев школьных мероприятий, которые всегда проводила блестяще - с выдумкой и азартом.

В 1990 году распался Советский союз, и у меня родился братик. Колхоз преобразовали в фермерское хозяйство. Зарплаты учителям стали задерживать. Журналы стали выходить ярко оформленные, на глянцевой финской бумаге, но здорово подорожали. Мама отказалась от большей части прежних изданий.

Я не могу сказать, что мы голодали в девяностые. Нас выручало подсобное хозяйство: корова-кормилица, теленок, хрюшки, куры и кролики. Спасал большой огород и яблоневый сад, который папа развел.

А вот художественные книги родители стали покупать реже. И старые-то некогда читать. После школы и домашней суеты с двумя детьми у мамы хватало сил только на качественную подготовку к урокам. Она была очень ответственным педагогом.

К тому же из райцентра постоянно приезжали с проверками важные инспектора, требовали отчеты, доклады о школьной жизни. Все вечера мама писала планы уроков и разных мероприятий, а также итоги их проведения.

Однажды мама сказала, что в доме становится мало места для хранения одежды, учебников, методических изданий, и предложила вынести часть книг в амбар. Наверно, с точки зрения фэн-шуй это было неплохо - разобрать «стенку» и вынуть из оконного проема кирпичи, добавить в помещение света.

Когда из зала унесли шкафы, остались два простеньких кресла, диван и журнальный столик. В комнате 3*4 метра стало гораздо просторнее.

Шкаф с самыми нужными книгами перенесли в детскую (9 м2), шкаф с фарфором и хрусталем - в родительскую спальню (8 м2). А четыре коробки с неактуальными изданиями спрятали до поры в амбар. Вместе с прочитанными журналами. Их просто выложили грудой на раскладушку и укрыли старыми половичками.

Получился этакий архив. Культурный пласт для благодарных потомков. Повзрослев, я не могла на него не наткнуться.

Это случилось в мои двенадцать лет. Стояла холодная зима 1994 года. Я успела прочитать подросшему братцу всего Чуковского и Маршака. Агнию Барто и Елену Благинину, сказки про белого бычка и Кощея с Марьей Моревной и дотянулась за Жюля Верна. Романы «Таинственный остров» и «Пятнадцатилетний капитан» - мне понравились, а следующие тома показались скучны.

Из полного собрания Чехова я перечитала все короткие задорные рассказы, заметки с Сахалина отложила, не впечатлившись.

И я отправилась на раскопки в амбар.

Как сейчас помню, была суббота. Полы в доме я уже помыла, в баню рано идти. Морозный солнечный полдень. Внутри бревенчатого амбара сумрачно и тихо. На деревянном подоконнике единственного крохотного оконца слой пыли, комки паутины и пестрые крылья бабочек, по глупости попавших в амбар и не сумевших выбраться до зимы.

Обложки журналов на раскладушке покрыты игольчатым инеем.

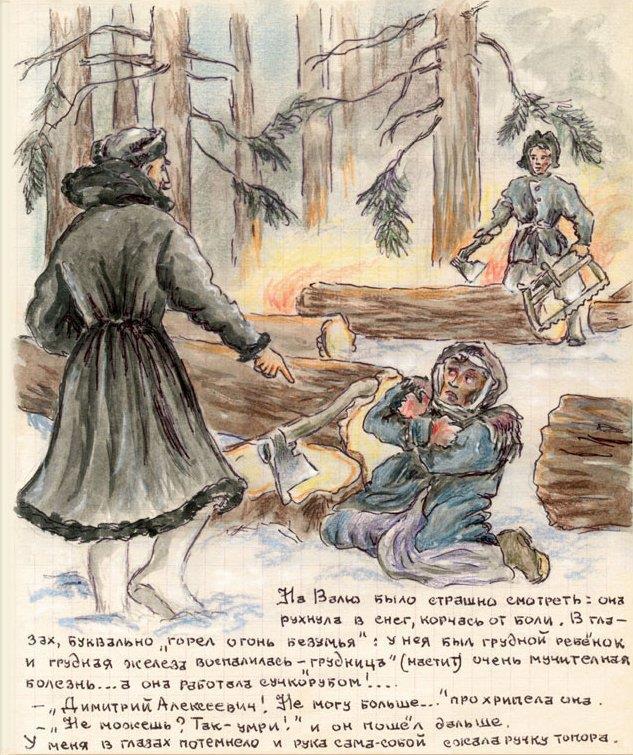

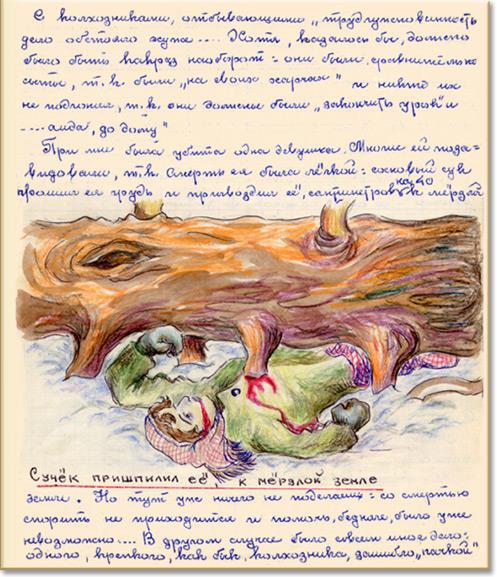

Я наугад выбрала из стопки первый «Огонёк» и застыла над лагерными рисунками Ефросинии Керсновский. Там же еще были подписи от руки. Начала их разбирать и по спине мурашки побежали.

«На Валю было страшно смотреть. Она рухнула в снег, корчась от боли. У нее был грудной ребенок, и воспалилась железа, начался мастит. Это очень мучительная болезнь. Валя работала сучкорубом. – Дмитрий Васильевич, не могу больше! - прохрипела она. Не можешь, так умри, - и он пошел дальше».

И вот я в сумрачном амбаре с изморозью на стенах, на торчащей меж бревен пакле читаю эти строки, смотрю картинки барачной жизни заключенных. Варежки я не брала, дом же близко - и теперь пальцы мерзнут листать страницы журнала.

А про лесозаготовки я немного знаю из рассказов бабушки – папиной мамы. В годы войны, когда здоровых и крепких мужчин в селе почти не было, девушек отправляли зимой валить лес. Тогда одна бабулина подруга обморозила ноги в худых чунях, а вторую убило упавшим деревом. У Керсновской тоже про это есть.

На всю жизнь запомнился мне этот амбар и стопка холодных журналов, хотя в то время не понимала нюансов, за что женщина в лагерь попала, как выбралась.

Теперь можно прочесть полную книгу её воспоминаний. С теми же иллюстрациями, которых время пощадило. Будто нарочно судьба хранит тех, кто нужен для появления подобных книг, рисунков. Подобной памяти.

Это часть истории нашей страны. Что такое страна... Государство? - Разве не люди?

И сколько может стоить человек...

Я думаю, по разному в разное время, смотря еще какой человек.

А по сегодняшним реалиям - в первый раз даже удивительно щедро государство готово платить за относительно здоровых, не совсем старых мужчин.

Но и взамен требует. Всего. Целиком и сразу.

Когда-нибудь напишут и об этом.

Свидетели-очевидцы.

Пережившие. Способные думать и говорить.

Или те, кто был дома - верил и ждал.