Слово Мастеру: Иван Ефремов (23 апреля 1908 — 5 октября 1972)

Автор: Анастасия Ладанаускене

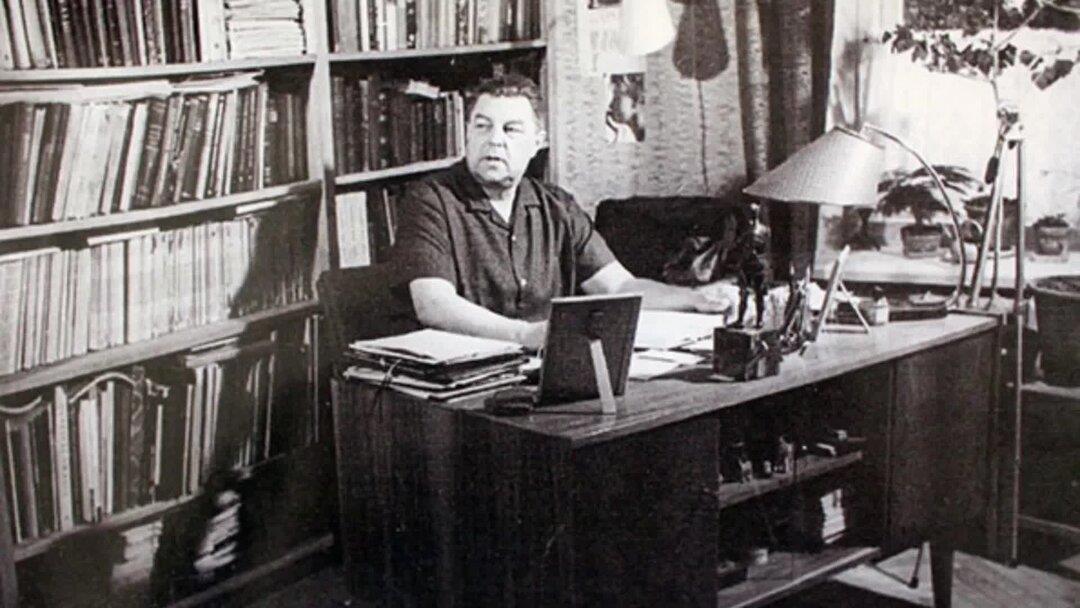

Иван Антонович Ефремов — палеонтолог, геолог, писатель-фантаст, мыслитель.

Я считаю прямым долгом писателей, которые, разумеется, могут это делать, — помочь науке говорить языком художественного произведения.

В литературу приходят по-разному. Поэтов, как мне кажется, увлекает прежде всего сила и образность самого слова, его изобразительная, музыкальная сторона. Драматурга и прозаика, вероятно, приводит к литературе стремление запечатлеть психологический, душевный облик человека, интересные характеры, сложные жизненные конфликты, подмеченные в действительности...

Меня же привела в литературу совсем иная «внутренняя пружина». Я пришёл сюда от науки — научных проблем, гипотез, которые волновали меня.

Существует понятие «интуиция учёного». Вы — учёный. Вас волнует какая-то проблема, о которой вы постоянно думаете. Наконец, вы находите разгадку, объяснение тому, что вас занимало. Но ведь надо ещё найти аргументы, факты, чтобы всё это обосновать. И тогда вы идёте от вершины к исходной точке — обратным путём. Но бывает и так, что для доказательства недостаёт фактов, и вы не можете чётко обозначить весь путь, весь ход вашей мысли. В таком случае остаётся только отложить свою гипотезу в долгий ящик в надежде, что когда-нибудь будут найдены, наконец, недостающие факты.

Именно сознание в такие моменты своего бессилия как учёного и натолкнуло меня на мысль, что писатель-фантаст обладает здесь целым рядом преимуществ. Если фантаста озарила какая-то идея, он может написать рассказ или роман, представив самую дерзкую гипотезу как существующую реальность. Желание как-то обосновать и утвердить дорогую для меня мысль и явилось внутренней пружиной, которая привела меня к литературному творчеству.

По-моему, фантазия — это вал, поднявшись на который можно видеть значительно дальше, пусть порой ещё в неясных контурах.

Помните стихи Фета?

Одной волной подняться в жизнь иную,

Почуять ветр с цветущих берегов...

Что в общем-то фантасты и делают.

О начале писательской деятельности

Во время одной из экспедиций в Среднюю Азию я заболел какой-то странной болезнью, возвращающейся раз в пять лет. Когда болезнь возобновляется, я на месяцы выбываю из строя и вынужден лежать пластом. В 1942 году я находился в Алма-Ате. Меня, как доктора наук, прочно забронировали и держали в глубоком тылу. Необходимой научной литературы почти вовсе не было, жить было очень тягостно, работать по специальности — почти невозможно. Организм, обессиленный недоеданием, после очередного приступа болезни совсем не годился ни на что серьёзное.

В этих условиях я начал придумывать свои рассказы, даже не мечтая о том, что они будут когда-нибудь напечатаны и что я стану «настоящим писателем». Да и не было никаких оснований верить в успех моих литературных опытов. Рассказы, мне казалось, явно выбивались из русской традиции, они были далеки от тематики нашей литературы. Позже, кажется, Кассиль на каком-то собрании заявил, что они ему нравятся, но производят впечатление переведённых с английского... Думается мне, это не так. Я продолжал писать, не придавая своему творчеству большого значения, но чувствовал в нём безотчётную потребность. Должно быть, в этом выражался своеобразный протест против «интеллектуальной консервации».

Писал я довольно быстро, задумав цикл из семи рассказов о необыкновенных явлениях природы, с которыми сталкивается человек в необычных условиях. Мне хотелось облечь сюжеты в элементарно-приключенческую форму. В то время я ещё разделял кощунственное мнение, что самое главное — интересные приключения, удивительные факты, а люди, сами по себе, — ерунда. Меня в первую очередь занимало событие, а характер человека я рассматривал как нечто второстепенное. Не скрою, я грешил пренебрежением к классической литературе, а вот, например, Хаггард, как и в детстве, захватывал меня полностью. Надо сказать, я не изменил и по сей день своего отношения к Хаггарду и другим увлечениям юности (это, конечно, Уэллс, Джек Лондон, Александр Грин, Конан Дойл, некоторые вещи Д. Конрада), но теперь отношусь к классикам совсем иначе. Сейчас для меня на первом плане человек, а потом уже — факт, событие.

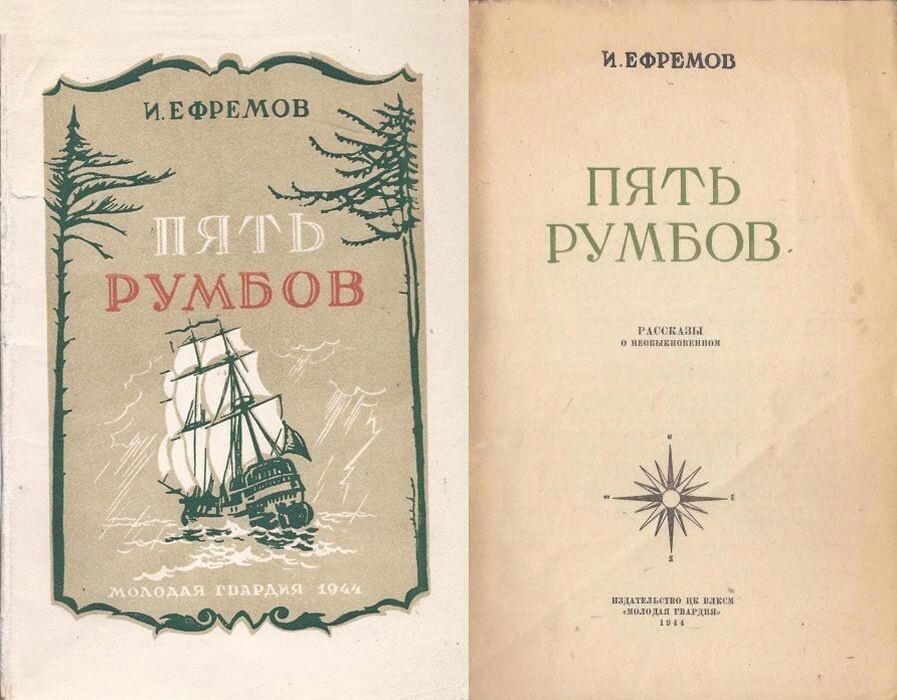

Таким образом и возник замысел «Семи румбов», который был осуществлён в осенние и зимние месяцы 1942—1943 годов. Два рассказа остались не опубликованными. Один из них — «Эллинский секрет» — показался впоследствии редакторам настолько фантастичным и ненаучным по идее, что его не решились напечатать, а другой — «Сумасшедший танк» — мне самому не понравился.

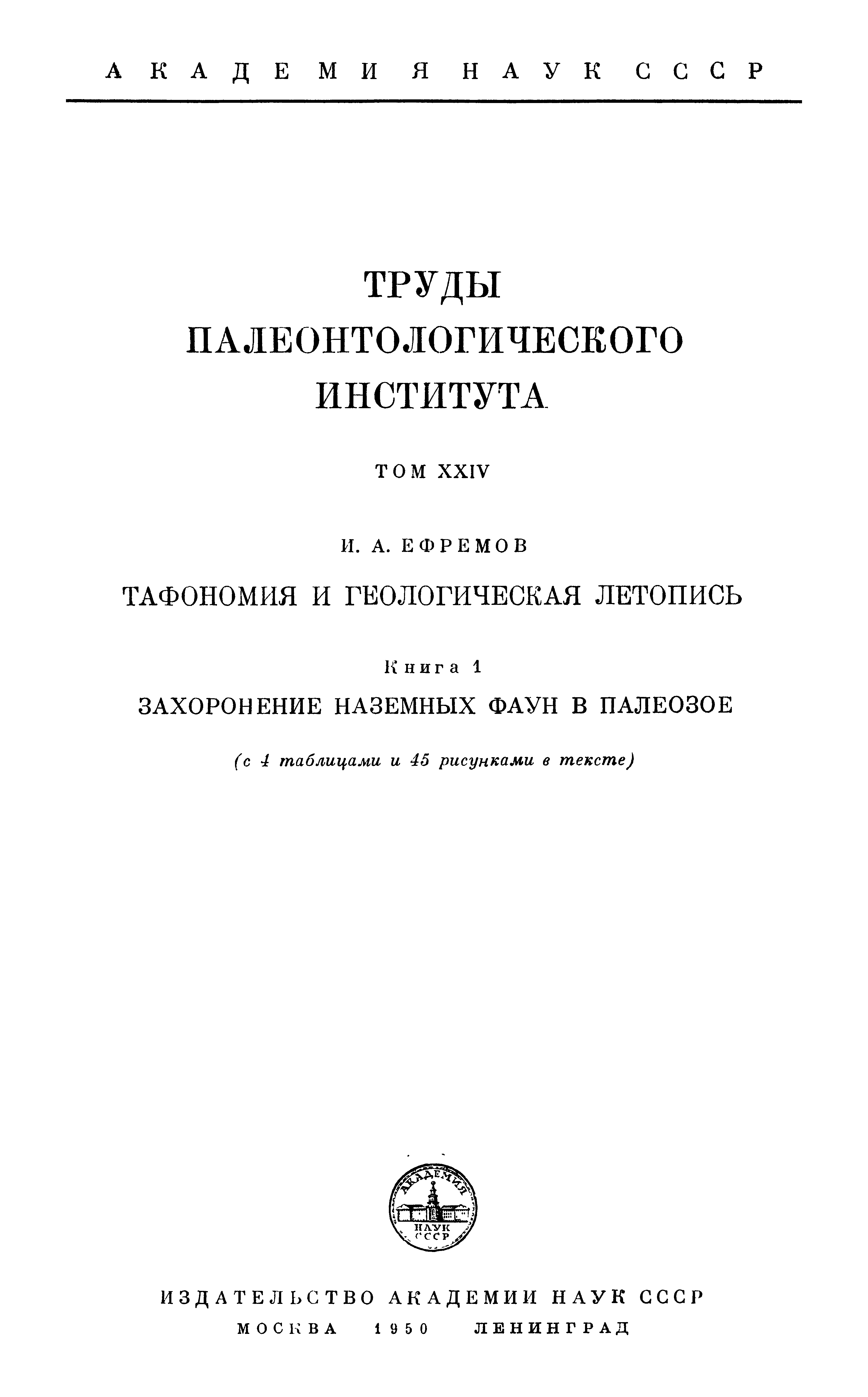

Написав «Семь румбов», я с новыми силами (болезнь к тому времени меня отпустила) взялся за «Тафономию». Это было уже во Фрунзе, куда завезли часть имущества Палеонтологического института. Жили мы в огромном гимнастическом зале Киргизского пединститута. Прибыла библиотека, и появилась возможность вернуться к научной работе. Двухсветный зал, залитый ослепительным киргизским солнцем, привлекал несметные полчища мух. От жары и от мух не было никакого спасения. Я устроил себе «кабинет» в тамбуре между дверьми, с трудом поместившись в этом узком пространстве. Стулом и столом служили два ящика разных размеров. Сюда я забирался со стаканом патоки для подкрепления сил, слегка приоткрывал наружную дверь и писал «Тафономию». Это было в 1943 году.

Потом началась реэвакуация. Все научные сотрудники превратились в грузчиков. Много времени ушло на чисто хозяйственные хлопоты и налаживание работы института. В Москву я вернулся с двумя рукописями. «Румбы» были опубликованы в 1944 году, а «Тафономия» лежала до 1950 года: многие её положения считались еретическими, и книгу эту долго не печатали, дабы не подрывать «основ» палеонтологической науки. Должен предупредить, что «Тафономия» написана очень сухо, трудным языком, и, работая над ней, я заботился только о точности формулировок.

После возвращения в Москву «писательские подвиги» были забыты. Но кое-кому из знакомых я показывал рассказы, и они нравились. Мне посоветовали отправить экземпляр рукописи в «Молодую гвардию». Надорвавшись на погрузке ящиков, я опять долго болел и попросил одного из своих учеников отнести рукопись в издательство. Прошло два месяца. Ни ответа ни привета. И вот, в день, когда по моей просьбе кто-то из сотрудников уже отправился за рукописью, — бывают же такие совпадения! — ко мне пришёл редактор «Молодой гвардии» Б. Евгеньев... заключить договор.

И тут всё завертелось, словно я вытащил счастливый билет или произнёс магические слова: «Сезам, отворись!» Прежде чем сборник рассказов вышел в «Молодой гвардии», их успел опубликовать «Новый мир», одновременно печатали военные журналы «Красноармеец» и «Краснофлотец», заинтересовалась ими «Техника — молодёжи». Воениздат в том же 1944 году выпустил ещё один, дополненный сборник, со всех сторон посыпались похвальные отзывы и рецензии. Неожиданно для самого себя я стал писателем.

Всё это, конечно, воодушевляло. Пока печатались первые пять рассказов, я написал в 1944 году ещё несколько вещей — «Алмазная труба», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Белый рог», «Голец Подлунный», «Последний марсель», «Атолл Факаофо», «Бухта радужных струй» — и затем, после некоторого перерыва — «Тень минувшего».

Однажды меня пригласил к себе в Кремлёвскую больницу Алексей Николаевич Толстой. Он умирал от рака лёгких. Это было за два месяца до его кончины. Он занимал две или три комнаты, обстановка ничем не напоминала больничную.

— Рассказывайте, как вы стали писателем! — обратился ко мне Алексей Николаевич, едва я успел переступить порог... — Как вы успели выработать такой изящный и холодный стиль?

— Мне очень лестно, что вы так отзываетесь о моём стиле, — ответил я. — Если в нём действительно есть какое-то достоинство, то всё это идёт от науки. Ведь мне постоянно приходится описывать ископаемые, условия залегания пластов, окружающий ландшафт, осадочные породы, вводить в свои научные работы самые разнокачественные описания. Профессия геолога и палеонтолога требует точных наблюдений и умения фиксировать всё, что видит глаз...

К тому времени у меня было уже около 45 печатных научных трудов.

Алексей Николаевич слушал меня очень внимательно, задавал вопросы, сам великолепно рассказывал и вовсе не казался смертельно больным человеком. Засиделся я у него до полуночи. Прощаясь со мной, он просил навещать его, но это была наша первая и последняя встреча...

О зрительной памяти и языке

По-моему, каждый писатель должен исходить из языка. Но у меня не так. Я должен до мельчайших подробностей представить картину и только тогда стараться описывать. Но я не стилист.

Я ворочаю словами, как глыбами, и читать меня бывает тяжело. Мне хочется, чтобы каждое слово было весомым и необходимым для создания зрительного образа или точного выражения мысли. Как учёный, я привык к конкретным описаниям и экономному изложению. Рецензенты отмечают, что мне лучше всего удаются пейзажи. Если это так, то здесь повинны моя профессия и абсолютная зрительная память. Я мог бы восстановить в памяти все дороги, все скалы, расположение деревьев, всю окружающую обстановку на каждом участке любой из своих экспедиций.

Зрительная память и способность ориентироваться на местности — это, конечно, природный дар, который помогал мне делать открытия в своей области и помогает мне как писателю. Закат солнца в якутской тайге, в Памирских горах или в среднеазиатской пустыне имеют свои особенности. В каждом уголке природы есть неповторимое своеобразие. Нужно отчётливо представить себе то, что ты видел, и находить нужные слова.

И ещё одно обстоятельство. Учёные часто завидуют друг другу. Я говорю о хорошей зависти. Всегда кажется, что чужая наука увлекательнее и открывает новые горизонты. Геологу кажется, что биология даёт исследователю больше возможностей, химику нравится физика, которая позволяет проникнуть в основу основ вещества. Нет ли такого явления и среди литераторов? Сталкиваясь с неизвестной им областью, они находят для себя много нового, в частности и в моих рассказах, а ведь в действительности настоящие образы ещё не найдены...

О премудрых тетрадях

Ещё в пору занятий наукой я выработал в себе привычку фиксировать те проблемы и гипотезы, которые занимали, волновали меня. У меня существовали специальные блокноты, которые я в шутку называл «премудрыми тетрадями». В них делались различные пометки, наброски для памяти.

Когда появился интерес к литературе, круг вопросов, занимавших меня, естественно, расширился, что сказалось и на характере моих записей: они стали более подробными. Если раньше одной «премудрой тетради» мне хватало на несколько лет, то теперь я исписывал их две-три за год. Я заносил в них литературные идеи, но не просто голую мысль, а ряд деталей, фактов, сведений, группировавшихся вокруг какого-то стержня.

Когда, например, я обдумывал «На краю Ойкумены», то брал на заметку множество сведений по истории древней Греции, любопытные подробности, факты об Африке, о культуре Египта и т. п. Где-то я, скажем, вычитал, что цвет воды в Красном море при закате такой-то — заношу в тетрадь. Попадётся мне в книге интересная подробность: у древних греков бранным считалось выражение: «Пошёл к воронам!», соответствующее современному: «Иди к чёрту!» — беру его на заметку.

Из специальной, справочной литературы я старался извлечь разные интересные сведения. Но использовал я их в своих книгах иначе, чем, например, Жюль Верн. Если герои Ж. Верна проходили мимо гигантского баобаба, то автор прямо принимался описывать его высоту, сообщал, каков обхват ствола и т. п. Мне же казалось, что более важно выделить в том же дереве какую-то конкретную деталь, которая поможет лучше, выразительнее охарактеризовать среду, всю обстановку, окружающую героя. Моей главной задачей было воссоздать реальный мир в зримых деталях, не прибегая к популяризации и описательству. Другое дело, что мне, может быть, не всегда удавалось удачно разрешить эту задачу.

Особенно много записей появилось в моих «премудрых тетрадях», когда обдумывалась «Туманность Андромеды». Меня интересовали вопросы передовой современной науки самого широкого профиля и преимущественно тех отраслей, которые я знал хуже: физики, химии, медицины и т. п. Несколько лет я внимательно следил за всем, что в этих науках происходило. Нужно было понять, над какими вопросами бьётся мысль современных биологов, астрономов, физиков...

Когда основной подбор «сырого материала» закончился, наступил следующий этап: из всего этого следовало выбрать наиболее отдалённые, но и самые многообещающие проблемы науки и представить их в книге уже решёнными. Это в свою очередь повлекло за собой невольные размышления о том, какими должны быть люди — при таком могуществе разума, знаний.

Мои раздумья над характером человека будущего шли в двух планах. Надо было представить себе и его внешний и внутренний облик. С первым было легче. Я мысленно шёл здесь от внешности человека наших дней, представлял себе людей нашего северного Поморья, сибиряков, скандинавов — всех тех, к кому сами жизненные условия предъявляют повышенные требования, закаляя их, воспитывая силу, смелость, решительность. Мне казалось, что человек далёкого будущего, занятый напряжённым общественно-полезным трудом без необходимости переутомляться, сделается ещё сильнее, выше, красивее.

Если же говорить о внутреннем мире, то здесь дело обстояло сложнее. Конечно, думалось мне, человек будущего должен быть волевым, смелым, решительным и в то же время свободным от малейших признаков бахвальства, грубости, разнузданности — тех качеств, которые теперь ещё почитаются некоторыми физически сильными людьми. В коммунистическом обществе любое проявление грубости сделается явлением антисоциальным, а бесстрашие и отвага не перейдут в бесшабашность, безрассудную удаль.

Женщина будущего представлялась, разумеется, абсолютно полноправным членом общества, избавленным от любого ущемления, принижения её прав. Она будет совершенно вольна и в сфере своих чувств.

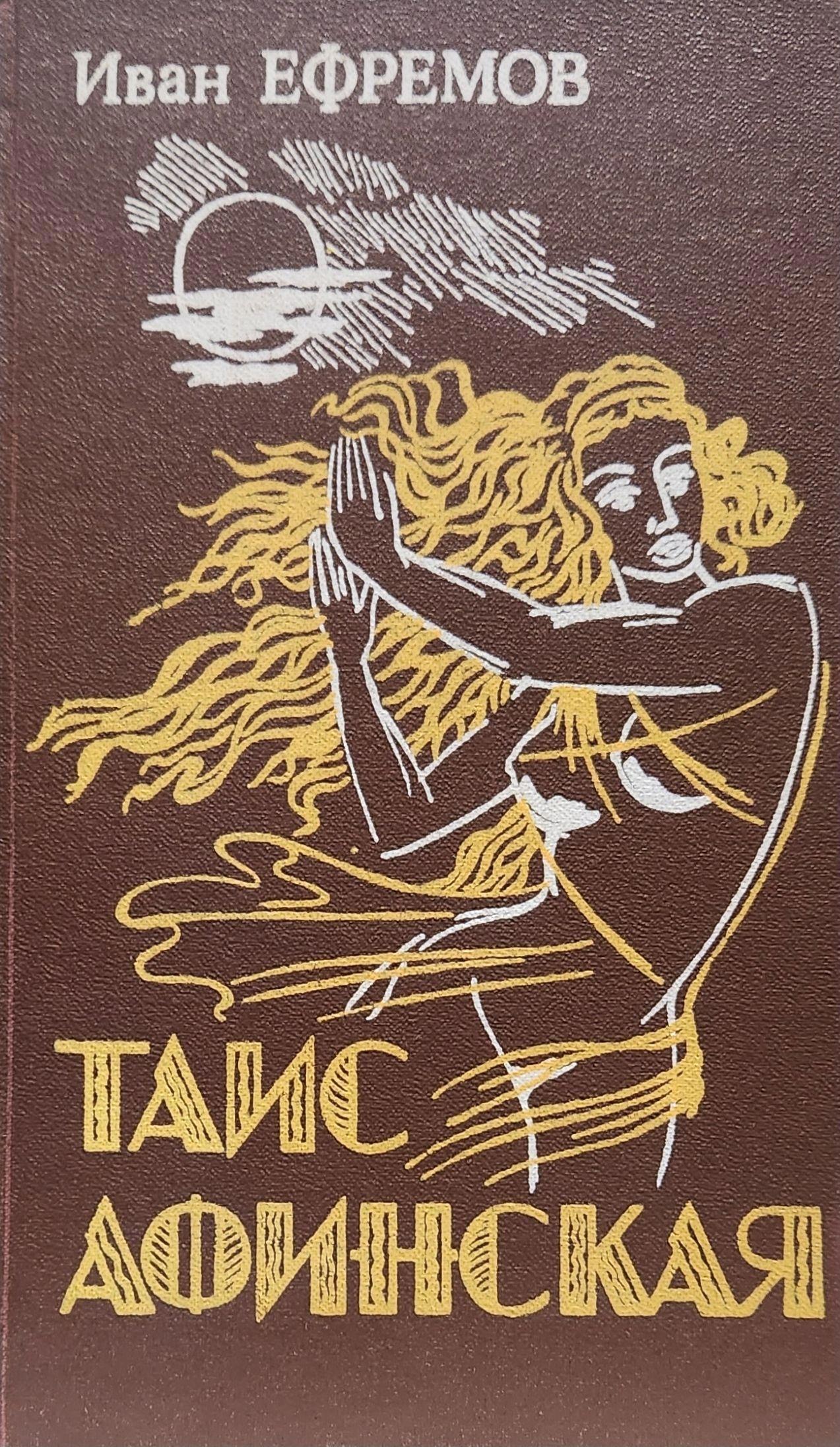

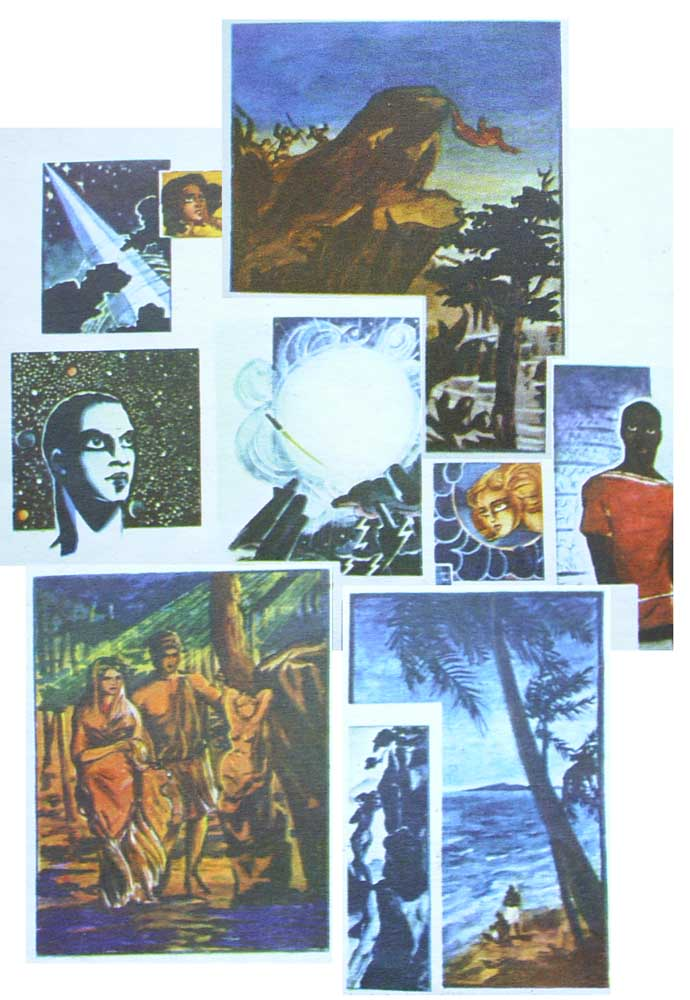

Художник Валерий Смирнов

И, конечно же, жизнь людей той эпохи окажется заполненной до краёв: они всё время будут увлечены интересной работой, многообразной интеллектуальной и физической деятельностью. Это избавит их от праздности, от постыднейшей необходимости как-нибудь «убить время». Наоборот — им будет чертовски не хватать времени!..

Словом, передо мной был целый комплекс сложных человеческих проблем, которые приходилось держать в уме, размышляя над характерами героев романа.

Так появилась ещё одна «премудрая тетрадка». В неё заносились предварительные намётки, догадки, мысли о том, какими должны стать в мире грядущего такие человеческие чувства, как ревность, любовь, гнев, дружба. Словом, основные пружины человеческого естества и, разумеется, в неразрывной связи с такими вопросами, как отношение к труду, как чувство долга...

Когда накопилось несколько таких тетрадок, я почувствовал, что могу уже что-то написать обо всём этом с определённой степенью реальности, то есть без ввода в действие простака, пионера или чудака-профессора, внезапно оказавшихся в обществе будущего. Мне хотелось взглянуть на мир завтрашнего дня не извне, а изнутри. Конечно, целиком это не получилось. Пришлось ввести в число действующих лиц историка — юную Веду Конг — и с её помощью время от времени совершать путешествия в прошлое. Задача этих «исторических» отступлений — больше подчеркнуть особенности будущей эпохи.

Чтобы герои не получились резонёрами, надо было занять их настоящим делом, которое оказалось бы под стать людям коммунистического общества. Самым логичным казалось обратить их помыслы к далеким звёздным мирам, зажечь их собственной мечтой о контакте с братьями по разуму на иных галактиках. Так появилась в романе и научная база для этого — «биполярная математика», послужившая своего рода ключом для «Тибетского опыта» Мвена Маса и Рен Боза. Они пытаются осуществить дерзкий эксперимент — добиться состояния перехода пространства в антипространство, как бы перебросить мгновенный мост к планете звезды Эпсилон Тукана.

Мысль о контакте между жителями Земли и обитателями других миров — идею «Великого Кольца» — я считаю здесь главной. Это то, что больше всего занимало меня в книге. Вот почему, кстати, я и не стал писать продолжение «Туманности Андромеды», хотя многие читатели просили об этом. Я уже сказал то, ради чего и была написана сама вещь. Конечно, чисто сюжетно её можно было продолжить: рассказать, например, о дальнейшей судьбе космической экспедиции, которая покидает Землю в самом конце романа. Но для меня это было бы уже не так интересно. Я люблю в книге главную мысль, основную, ведущую её идею. Правда, в самой «Туманности Андромеды» непосредственный контакт людей Земли с иными галактиками является ещё как бы задачей будущего, весьма отдалённой целью, к которой стремятся её герои. Но мечта об этом присутствует в романе, создаёт простор для устремлений героев.

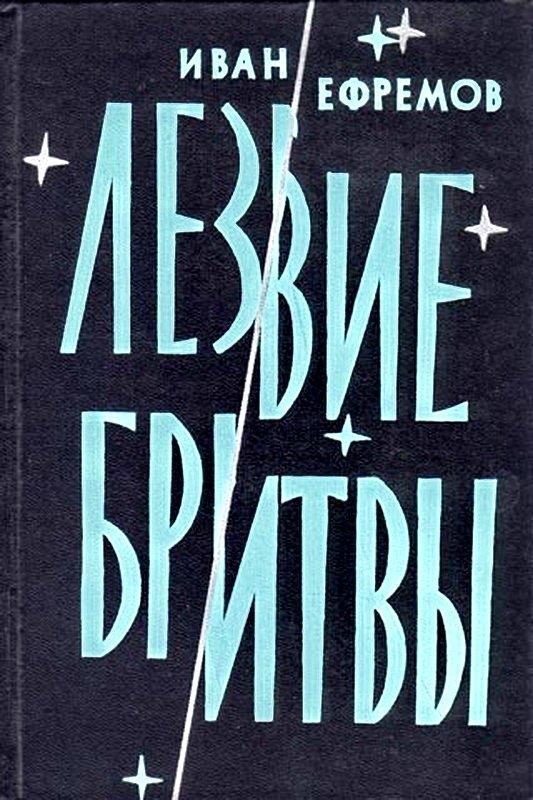

Художник Валерий Смирнов

О «праздном» времени

Начал я препаратором у академика Сушкина в 1925 году. Эта работа — освобождение ископаемых костей от породы, в которую они заключены, — оставляет свободной голову. Приобретя некоторые навыки, можно хорошо работать и думать о своём. То же и в экспедициях. Долгие поездки и утомительные ожидания на железнодорожных полустанках и аэродромах. Сколько часов, суток и месяцев пропали даром! Геологов и палеонтологов я бы награждал медалью за долготерпение. Но есть в этом и хорошая сторона: праздное время освобождает голову для размышлений.

Около 1926 года

Академик Сушкин особенно охотно использовал меня в качестве «охотника за ископаемыми». Надо было тщательно обследовать огромные территории, чтобы отыскать новые пласты отложений и обнаружить в них кости вымерших животных. Мне почти всегда везло. Свою удачливость я объяснял совокупностью свойств характера: оптимистическим отношением к жизни, желанием добиваться цели и преодолевать препятствия. Это и приводит обычно к успеху.

Если палеонтолог отправится на поиски с мыслью, что всё равно он в этом месте ничего не добудет, то как пить дать вернётся с пустыми руками. Я же каждый раз отправлялся в экспедицию с огромным желанием найти нечто новое и, представьте себе, всегда находил.

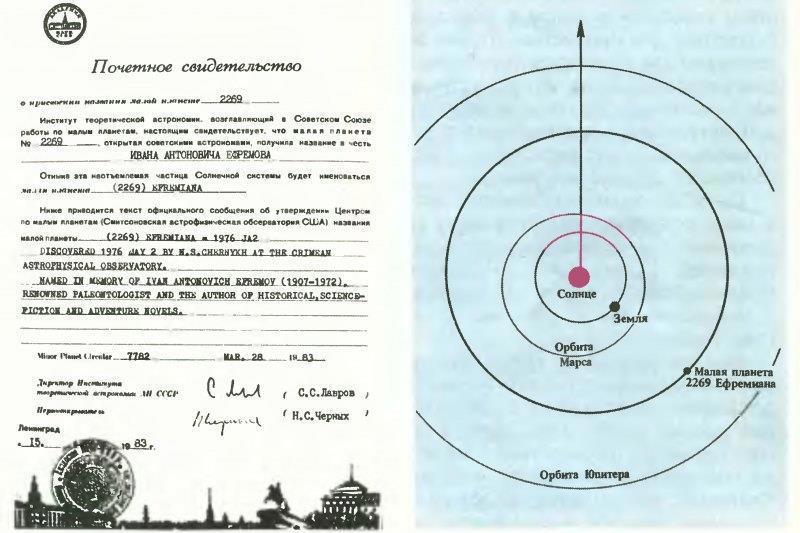

Названный в честь учёного минерал — ефремовит. Впервые был обнаружен в 1985 году на горящих терриконах угольных шахт (г. Копейск Челябинского угольного бассейна).

О геологии

В палеонтологические экспедиции я ездил до 1930 года, после чего занялся геологией. Индустриализация страны, призыв к инженерно-техническим работникам помочь осуществлению пятилетки в четыре года, важнейшая задача, поставленная перед геологами — содействовать обеспечению страны сырьевой базой — всё это заставило меня увлечься геологией.

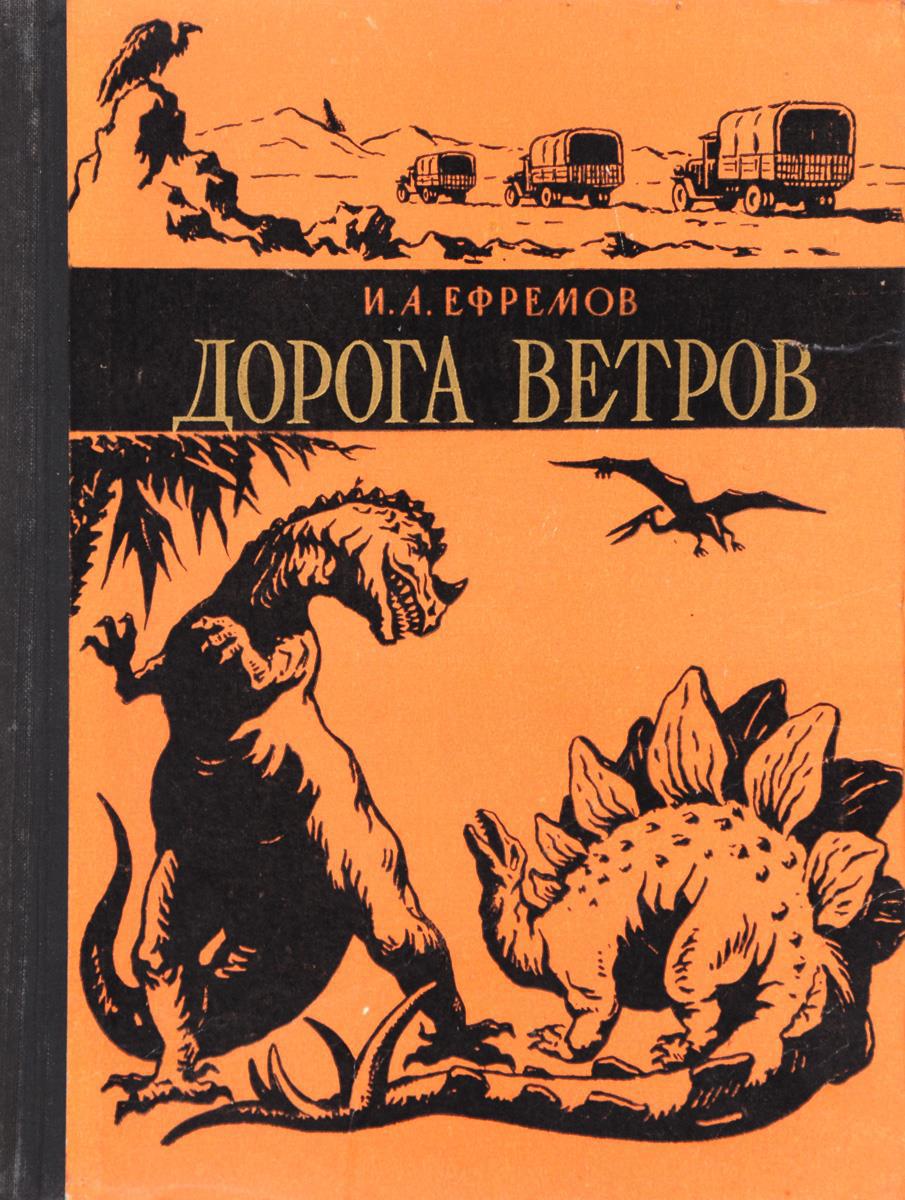

Я окончил экстерном Горный институт и участвовал затем в разных геологических экспедициях, будучи одновременно консультантом и на палеонтологических раскопках. Но палеонтологию я и не думал забрасывать. В зимние месяцы, свободные от геологических экспедиций, я по-прежнему работал в Палеонтологическом институте, и так продолжалось до самой войны. В 1940 году я защитил докторскую диссертацию (представил сводку исследований за предшествующие годы), а с 1946-го по 1949 год руководил Монгольской палеонтологической экспедицией Академии наук. О ней я подробно рассказал в научно-популярной книге «Дорога ветров».

Об увлечении историей

Я всегда любил историческую литературу и увлекался древней историей. Любовь к Африке пробудилась ещё в детские годы, когда я впервые прочёл «Копи царя Соломона». Этот роман Хаггарда я и сейчас высоко ценю. Африка была страной моей мечты, я прочёл о ней десятки книг. Всё это меня привело в конце концов к «Великой дуге», причём первый толчок, как это ни странно, дал всё тот же Хаггард.

«Путешествие Баурджеда» написано раньше «Ойкумены». Обе повести были закончены в 1945 году, ещё до «Звёздных кораблей», а опубликованы спустя несколько лет: «На краю Ойкумены» — в 1949 году, а «Путешествие Баурджеда» — в 1953 году. В то время, когда я работал над «Великой дугой», у нас не было ни одной художественной книги по древней истории Африки. Мне хотелось восполнить этот пробел и сказать нечто новое.

Африка — удивительная страна. Отсюда шёл поток миграций, здесь была создана своеобразная культура, природа здесь исключительно разнообразна и богата, в Африке сохранились гигантские звери. А если вдобавок взглянуть на Африку глазами палеонтолога, это — одна из интереснейших стран в мире. Отношение к Африке менялось, в разные периоды жизни она интересовала меня по-разному, но никогда не выходила из сознания.

Собирался я написать трилогию. После «Баурджеда» и «Ойкумены» задумано было заключительное звено, намеченное в главе об Эрмитаже («На краю Ойкумены»), но повесть и без того приняла законченную форму, и я решил, что третью часть писать не следует.

Мне хотелось рассказать о культуре Эллады и Древнего Египта и вместе с тем об искусстве этих стран, ибо культура неотъемлема от искусства, которое в древности играло, пожалуй, большую роль в жизни общества, чем теперь. Египет и Эллада даны в противопоставлении. Египет — страна замкнутая, косная, стонущая под бременем деспотической власти, Эллада — страна открытая, жизнелюбивая, с широким кругозором.

Сейчас «Великая дуга» утратила значение единственной в нашей литературе повести о древних временах. С тех пор появилось несколько книг по истории, мифологии, этнографии этих стран. Как писатель, в этом смысле я утратил монополию, но, конечно, нисколько не жалею об этом. Надо ещё добавить, что к Древнему Египту я пришёл от художественной литературы. Если Хаггард открыл для меня экзотическую Африку, то Георг Эберс, хотя он и скучноват, привил мне интерес к египтологии.

Для развития моего самосознания исключительно велико было значение Эллады и эллинской культуры. Ни один народ в мире не выразил себя так полно и свободно в своём искусстве. Это первая в истории человечества культура, для которой в период её расцвета характерно увлечение эмоциональной жизнью человека — гораздо больше в сторону эроса, чем религии, что резко отличает её от древнеегипетской религиозной культуры. Последняя была унаследована от неолита и даже палеолита. Египетские зверобоги не утратили первобытной суровости. Создавали зверобогов бродячие охотники, хорошо знакомые с повадками зверей. Охотничьей религии, унаследованной от глубокой древности, был придан философский смысл. Кроме того, впервые от «сотворения мира» религия стала в Египте фактором государственного значения. А вот в Элладе всё сложилось иначе. Открытой, незамкнутой и бедной стране не требовалось такого сложного государства, подчинённого различным запретам и строжайшей регламентации. Культура эллинов эмоциональна, их отношение к любви поэтично, и недаром Эллада играла такую роль в последующем развитии общечеловеческой культуры. Эллада пленяет свежестью и полнотой чувств, и отношение к ней не может измениться.

В «Туманности Андромеды» люди далёкого будущего не только помнят античную культуру, но и воскрешают её лучшие традиции. Почему, спрашивают меня, в романе акцентируется перекличка с эллинской культурой? В этом видят субъективизм автора, не улавливая более глубоких причин. Дело в том, что для высокоинтеллектуальных людей коммунистического общества, борющихся за развитие эмоциональной стороны человеческой психики, должна быть близкой именно античная, наиболее эмоциональная культура прошлого. Люди будущего найдут для себя много радости в эллинском искусстве, в прекрасных греческих мифах, в народных и гимнастических празднествах Спарты. Таково моё убеждение.

О литературных пристрастиях

Если говорить о своих пристрастиях, то из писателей-фантастов больше всего я ценю Уэллса. «Люди как боги» — одна из самых любимых мною книг на протяжении всей жизни. Проповедь технократии, которую наши критики находят в его произведениях, сильно преувеличена. Уэллс пишет о будущем, совершенно правильно понимая, что в условиях высокого научного прогресса весь народ будет состоять из технически образованных людей. У Уэллса нет никакой технократии. Система управления, правда, остаётся неясной, но то, что все люди имеют техническое образование — это так и нужно. Его романы «Люди как боги», «Война миров» и «Машина времени» — книги, во многом определившие моё мировоззрение. А произведения Уэллса на социально-бытовые темы мне не очень нравятся, за исключением интересной автобиографической книги «Мир Вильяма Клиссольда».

Жюль Верн менее глубок и гораздо более, так сказать, «старинен». Он не произвёл на меня такого сильного впечатления, как Уэллс. По-настоящему я люблю только пять книг Жюля Верна: «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Путешествие к центру земли», «Паровой дом» и «Пятьсот миллионов бегумы». Из названных романов «Двадцать тысяч лье под водой» произвёл на меня в детстве прямо-таки оглушительное впечатление, будучи первой фантастической книгой, прочитанной в семь или восемь лет. Что касается «Путешествия к центру земли», то мне как палеонтологу этот роман особенно дорог, и я отдаю ему предпочтение перед «Плутонией» Обручева, при всём моём уважении к этому автору. Книга Жюля Верна была написана чуть ли не на столетие раньше, но в научном отношении хорошо обоснована и от начала до конца интересна, чего нельзя сказать о романе Обручева.

У Конан Дойла мне больше всего нравится, естественно, серия книг о профессоре Челленджере, и прежде всего «Затерянный мир» — произведение, на мой взгляд, превосходное. Но вот Челленджер в сочетании со спиритизмом, я имею в виду не переведённый у нас поздний роман Конан Дойла «Страна туманов», меня никак не устраивает.

Научная фантастика решает свои задачи средствами научного правдоподобия, учитывая, насколько это возможно, реальные закономерности, научные и социальные. Фантазировать можно на любую тему — и о далёком будущем, и о давно минувших временах. На Западе фантазируют о чём угодно и как угодно. Но будущее этого жанра — целиком в научной обоснованности.

Художники любят изречение: «Алгеброй гармонию не проверить». Но уже сейчас есть машины, способные писать симфонии, правда, плохие, но это вопрос качества машин. Красота, например, понятие отнюдь не условное и вовсе не личное, а скорее абсолютное. Если говорить о красоте человеческого тела, то она результат гигантского эволюционного процесса, при котором отмирало всё ненужное и лишнее и совершенствовалось то, что было наиболее перспективным и жизнестойким.

Эту проблему я затрагиваю в «Лезвии бритвы». Художник не свободен от законов природы. Когда он думает, что свободен, получается худший вариант абстрактного искусства. Закономерна орнаментика, декоративность, но через абстрактную живопись невозможно выразить сущность мироздания или чувство любви. Это приводит к абсурду. Если мы будем пытаться в любую абстрактную мазню вкладывать глубокий смысл, ничего не получится. Художник, стремящийся запечатлеть на полотне миллионнолетний опыт целесообразности строения тела, гибкость волны или упругость ствола, попадает в непосредственную зависимость от строгих законов природы.

Опыт, прорастающий из глубин тысячелетий, отличает нас от самой совершенной кибернетической машины, у которой никогда не будет такого восприятия мира, как у человека. Через поколения предков к нам приходит память о прошлом, у нас возникают тысячи ассоциаций. Механизм человеческой памяти в биллионы раз многообразнее и ёмче машинной памяти. Но есть ещё информация и другого рода — в виде инстинктивного восприятия. Творческая одарённость неотделима от инстинкта. Сами того не сознавая, мы всем своим существом растворены в природе и всем обязаны природе.

Поиск — самое радостное ощущение бытия. С поиска пищи начинался весь прогресс. Человеческий мозг не может не искать и всегда будет искать. Основное затруднение человеческой жизни заключается в том, что человек, способный свободно творить и радостно искать, усыпляет свой мозг вынужденной работой на пропитание. Если переключить сознание на высшую ступень исканий, интересы человека органически сольются с интересами общества. Смешно поэтому говорить, что в будущем жить будет скучно. Ведь мы только сейчас начинаем понимать, как безгранично сложна и как мало ещё познана природа.

О машине и человеке

Без копья, без кремневого топора нас бы попросту не было. Теперь созданы машины, которые поднимаются до уровня человеческого мозга, или, как стало модным выражаться, мыслят.

И вот уже идут разговоры, что, мол, царь природы соображает медленно, а машина в два счёта расправляется с самыми хитроумными задачами, что если дело и дальше так пойдёт, то со временем машина выйдет из повиновения, заживёт по своим собственным законам.

Я не разделяю оптимизма сторонников «машинизации». При всём желании тут нельзя отыскать единого эквивалента для оценки. Потому как машина — всего лишь дура, которая отличается чудовищной способностью к счёту. Разве нет людей, которые в мгновение ока извлекают 803672009547, производят тому подобные манипуляции. Но разве такие люди сколь-нибудь богаче любого из нас по ощущению мира, по восприятию любви, искусства? И уж гениями назвать их никак нельзя.

Говорить о соотношении машинной и человеческой памяти вообще бессмысленно. Достаточно вспомнить, что одна-единственная половая клетка объёмом в несколько долей кубического микрона, несёт в себе всю сложнейшую информацию создания «гомо сапиенс». Такая упаковка, конечно, могла быть достигнута природой только в тяжелейшей борьбе с окружающими условиями на протяжении миллиардов лет.

Гигантская сложность человека — вот аргумент, позволяющий говорить о том, что соревнование его с машиной не равноценно. И чем дальше мы изучаем человека, способы деятельности, его регулировки, его мышления, тем больше открываем в себе новые и новые, подчас удивительные способности. Так что применительно к машине термин «состязание» смело можно подменить «содружеством».

О научной фантастике

Великая педагогическая задача научной фантастики — показать неисчерпаемость научного поиска, научить людей его великой радости. Литература в этом смысле ещё не сказала своего слова — и старая, и новая, и западная, и советская. Литература ещё живёт старыми понятиями и конфликтами: столкновение нормального человека с ненормальными общественными условиями либо обратное соотношение. Скупец, маньяк, гомосексуалист и т. д. — человек, отклоняющийся от нормы, — становится героем произведения. С другой стороны, человек, похожий на всех, попадает на войну, сталкивается с тиранией, переживает землетрясение, бурю, иначе говоря, оказывается в ненормальных условиях. Подобные конфликты дают возможность писателю раскрыть глубину человеческой души. На этом держится чуть ли не вся литература.

Литература будущего должна показать нормального человека в нормальных общественных условиях. Уэллс, написав «Люди как боги», один из первых подошёл к этой задаче. Но земляне вторгаются у него в утопический мир, и, таким образом, создаётся ещё один вариант старого конфликта. Смешно было бы думать, что изображение нормальных людей в нормальных условиях приведёт к так называемой «бесконфликтности». Конфликт перейдёт в высшую сферу поиска, научного и художественного творчества, любви.

Столкновение человека с природой — извечная тема. Решают её по-разному. «Неотправленное письмо» Калатозова — кинофильм, в котором природа подавляет человека. Но вспомните сходные сюжеты у Джека Лондона. Они полны жизнеутверждающей силы. Столкновение с природой не должно решаться как столкновение с подавляющей человека силой. Наоборот: могущественному разуму природа служит материалом для переработки. Унизительно видеть человека, чувствующего смятение перед природой. Даже древний человек не был запуган силами природы, а бросал им вызов. И смысл наскальных изображений вовсе не в том, чтобы умилостивить природу, а в том, чтобы так произошло в действительности. Перед тем как отправиться на охоту за мамонтом, древний художник изображал сцену удачной охоты.

Искусство всегда было магией. Это создание мира по своему стремлению и хотению, это преобразование мира волшебным прикосновением художника. Трудно даже представить себе, как мог бы первобытный человек, если бы он был запуган силами природы, сражаться с исполинским мамонтом! Кстати сказать, это хорошо понял Рони. Кроме «Борьбы за огонь», большое впечатление произвёл на меня его роман «Хищник-гигант». Ведь это — тоже научная фантастика, только обращённая в прошлое.

И в наше время искусство остается своего рода «магией». Писатели — я говорю о больших писателях — великие маги, и в этом их огромная сила, и политическая, и эмоциональная... Поэзия познания и переделки природы открывает для искусства неограниченные возможности. В этом я вижу почётную задачу научной фантастики.

О зарубежной и отечественной фантастике

Следует ещё сказать несколько слов об англо-американской фантастике. Это — необозримое море. Там имеются всякие приливные волны, есть, конечно, и свой стандарт, и свои слабости. Но по мастерству, выдумке и в отношении психолого-аналитического искусства мы от них отстаём. У них выработались интересные психологические тесты, они умеют создавать интереснейшие сюжеты. В психологических тестах западной фантастики, на мой взгляд, нет ничего предосудительного. В целом они не поднялись выше среднего уровня и нового Уэллса не создали. Но не следует забывать, что у них есть такие талантливые писатели, как Гамильтон, Азимов, Лейнстер, Ван-Фогг, Хайнлайн, Брэдбери.

Как ни увлекательны отдельные романы, им не хватает человека, духовности, высоких гуманистических идеалов. Американские и английские фантасты не мыслят себе мира без денежных отношений, войны и шпионажа. В далёкие звёздные миры переносятся условия, существующие при капитализме. И вместе с тем лучшие книги покоряют сложной выдумкой, интенсивной работой мысли, интеллектуальностью. В последние годы дела у этих писателей обстоят несколько хуже, они явно начинают выдыхаться, топчутся на одном месте.

Среди современных фантастов одним из самых талантливых я считаю польского писателя Станислава Лема. В этом легко убедиться, прочитав его «Магелланово облако». Это, конечно, на голову выше всей англо-американской фантастики. Роман написан в уэллсовской традиции и как произведение искусства стоит в этом ряду. Мне кажется, именно в таком направлении и должна развиваться наша фантастическая литература. Ей ни в коем случае не следует уклоняться от сложных вопросов и постановки больших перспективных проблем — и научных, и социальных, и философских, и моральных, и эстетических, и педагогических — всех тех проблем, которые волнуют человечество...

Можно только пожалеть, что у нас мало переводится современная западная фантастика. Знакомство с лучшими произведениями, несомненно, пошло бы нам на пользу.

Я мог бы перечислить десятки произведений, которые стоило бы издать в русском переводе. Назову только первую попавшуюся из запомнившихся мне хороших вещей. Это — «Ветер времени» Ч. Оливера, повесть, проникнутая оптимистическим гуманизмом, протестом против капиталистического настоящего и хорошей мечтой о будущем.

У нас долгое время — после Алексея Толстого и Александра Беляева, — можно сказать, почти не было своей фантастики. Развиваться она стала только в 40-е годы.

Фантастические романы Алексея Толстого для своего времени были произведениями высокого класса. Что касается Беляева, то я не принимаю его целиком. Есть у него две-три удачные вещи. «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля» — это настоящая научная фантастика. В других случаях, когда Беляев сбивается на политический гротеск, он теряет свою силу как фантаст. Я вовсе не хочу этим сказать, что политические идеи противопоказаны научной фантастике. Напротив! Но органического сочетания того и другого у Беляева не получилось.

Исходя из своего собственного опыта, я могу судить о том, что нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не впасть в стандарт. Написав десяток с лишним рассказов и далеко не исчерпав запаса сюжетов о необыкновенных научных открытиях и загадочных явлениях природы — таких рассказов я мог бы написать ещё полсотни, — я решил на этом поставить точку и сделать паузу. Затем были написаны исторические повести — вещи совсем в другом роде; несколько позже, в 1946 году, — «Звёздные корабли», явившиеся для меня как писателя новым этапом. После 1948 года, когда было написано «Адское пламя», наступил семилетний перерыв — до «Туманности Андромеды».

Конечно, я не хочу утверждать, что каждый писатель должен делать длительные паузы, но любой автор рискует впасть в некий стандарт, если сам этого вовремя не почувствует...

О языке научной фантастики

Я бы разделил язык, которым мы пользуемся, на три основные группы: язык обиходный, язык профессиональный, язык эмоциональный. Вот из этого и складывается современный литературный язык, которым пишут большинство писателей.

Но язык моих романов, я это знаю, отличается от общепризнанного литературного. Чтобы это было понятнее, я попробую, привести примеры. У арабов существует более ста названий для меча, пятьдесят имён для льва. Значит, в этом была какая-то необходимость — иметь такие оттенки. У нас слово, обозначающее поцелуй — одно. У древних греков было восемь слов, обозначающих поцелуй.

То, что, скажем, Чехов мог обозначить одним словом, я могу лишь выразить целой фразой или абзацем, а то и несколькими абзацами. Иначе читатель просто не поймёт, о чём я ему сообщаю. Ведь я пишу о времени столь отдалённом, о людях, событиях, машинах, столь непохожих на сегодняшние. И это всё требует особого языка, который я так бы и назвал: язык научной фантастики.

Некоторые произведения научной фантастики страдают бедностью языка. И авторов таких произведений правильно критикуют. Всё, о чём я говорил чуть выше, нельзя понимать как отрицание общих требований к языку писателей-фантастов. Я говорю не о бедности языка, а о его богатстве. Я считаю, что язык писателя-фантаста должен быть гораздо богаче среднего общелитературного.

Чехов мог в одной фразе объяснить, как сидит человек в телеге, держит вожжи, кричит на лошадь. Но попробуйте объясните в одной фразе, как сидит астронавигатор у пульта звездолёта, управляет сложнейшими механизмами, чтобы читатель всё понял, всё увидел. Это сделать невозможно. В этом я и вижу прежде всего специфику языка научной фантастики. Мы пишем длинно, мы более описательны, мы привлекаем гораздо больше специальных слов, терминов, профессионализмов, сравнений, деталей и т. д.

Наверное, поэтому у нас получаются такие толстые рукописи. Но от этого никуда не уйдёшь.

А если взять описания Галактики? Они сложны. Надо всё объяснять. Необходимость таких, иногда длинных объяснений составляет слабое место языка фантастов, неизбежно слабое. Это я знаю. Но наш язык только таким и может быть. Это не дефект. Я очень много работаю над словом, над поисками нужного, единственного. Так иногда устаю, словно кирпичи таскал.

Но это чувство знакомо каждому писателю. Я тут ничего нового не открыл.

Знаю, как это трудно — увидеть, вообразить картины далёкого будущего. Иным это кажется даже невозможным. Но я вижу и своих героев и все картины до мелочей вполне рельефно, как нечто реальное, существующее.

Работы Г. Яремчук к произведениям И. Ефремова

Такая способность у меня есть, наверное, потому, что в душе я художник-живописец. А без этого, без зрительной памяти, писать правдиво в нашем жанре просто невозможно.

Теперь я полагаю, что такая способность у меня вырабатывалась постепенно, в течение многих лет. В путешествиях, которых в моей жизни было очень много, я привыкал грезить наяву. Это случалось, когда долгие дни идёшь, например, по пустыне Гоби. И вот возникают перед глазами не то что миражи, а картины, написанные игрой твоего воображения, картины необычные, странные, но вполне реальные.

Я стёр некоторые «белые пятна» на карте Сибири. Тогда не было вертолётов, не было таких совершенных средств связи, какие есть сейчас. Я попадал в обстановку полной оторванности от всего мира. И вот тут моё воображение поражали картины полуфантастические, хотя они возникали на почве реального, увиденного.

Я очень сильно развил зрительную память. Иные пейзажи, увиденные давным-давно, легко возникают в моём воображении как первозданные. И вот, когда я разведывал многие глухие уголки Сибири, куда до меня и нога человека не ступала, мне приходилось запоминать иные картины, пейзажи, а затем по возможности точно всё это описывать в дневнике, в отчетах экспедиций.

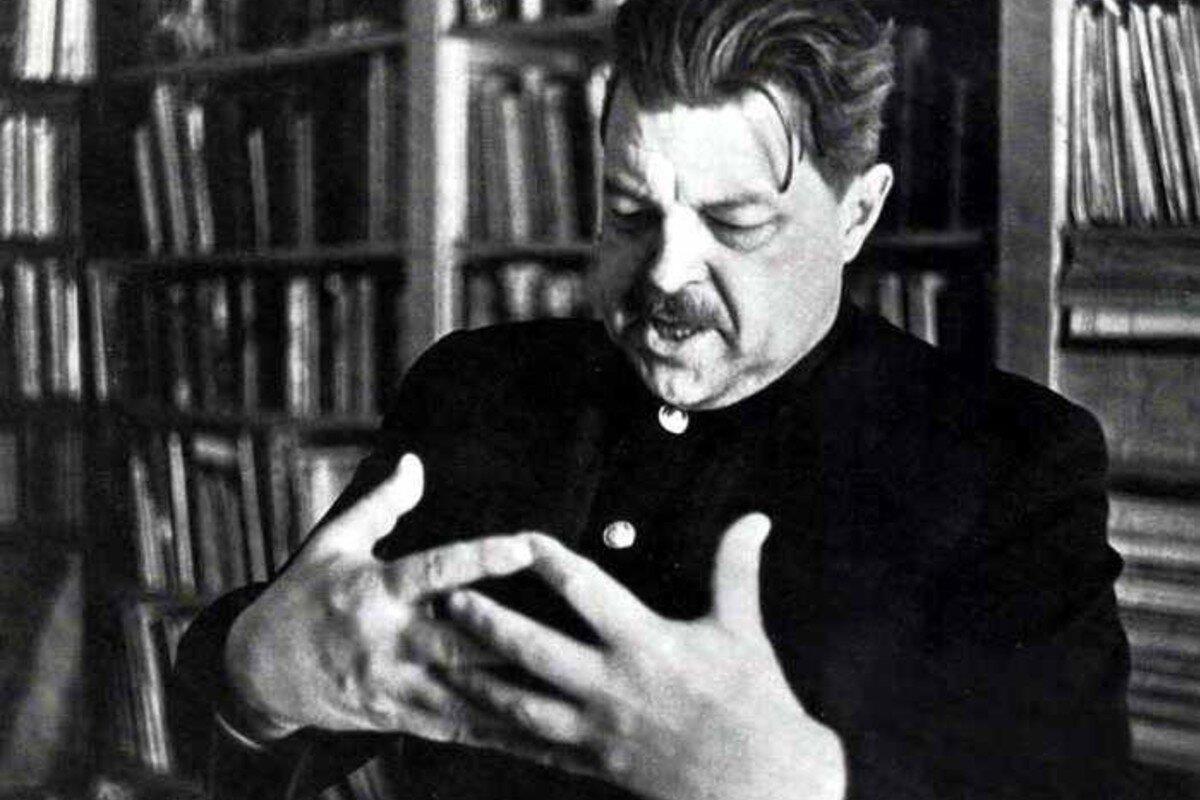

И. А. Ефремов в экспедиции. Пустыня Гоби (1948)

Привыкал я и к долгому, скрупулезному обдумыванию увиденного. Иногда приходилось восстанавливать в памяти картины по нескольку раз. Сопоставлять, как бы накладывать их одна на другую. Так я и натренировал свою зрительную память, способность в нужное время воссоздать необходимую мне картину зрительно.

В своей писательской практике я иду не от слова, а от зрительного образа. Я должен сначала увидеть героя, его движение, жест или какую-то картину, деталь звездолёта или пейзаж незнакомой планеты, а потом уже пробую всё записать. Как видите, тот же процесс, что применял я в своей научно-геологической практике горного инженера. Но теперь картины я вижу, создаваемые моим воображением, и записываю их, пользуясь всеми средствами художественной прозы.

При этом я не сторонний наблюдатель. Я активный свидетель всего того, что вижу. Это и помогает мне реалистично, правдиво изображать и людей и события далёкого будущего, каким, конечно, я его представляю.

Если б у меня не было богатого опыта путешественника и исследователя, мне пришлось бы очень трудно.

О писательстве

С детства одной из черт моего характера, не всегда приятной для взрослых, было стремление непременно поделиться с людьми, которых я любил, своими «открытиями», чем-то вновь узнанным. Особенно доставалось моей матери, которой вряд ли было уж так интересно узнать, что я только что видел лягушку не с зелёными, а с чёрными пятнышками или что восхитительно тяжёлая гиря ходиков медная только снаружи, а внутри — свинцовая.

Годы шли, и накапливаемые знания стали интересными не для меня одного, а желание делиться ими нисколько не ослабело. Но лишь позднее это желание превратилось в потребность, и тогда я стал писать — сначала рассказы о «необыкновенном», затем и более объёмные вещи.

Расскажу, как я работаю над рассказами, а вы уж судите сами — таинство это или нет. Монгольская пословица гласит: «Не следует писать на конском скаку». Когда я пишу рассказы, мой конь стоит на привязи. Я не тороплюсь излить замысел на бумаге. Во мне сильны навыки учёного: перед началом работы над темой обязательно знакомиться с литературой. Прежде чем сесть писать, я чаще всего прочитываю свои полевые дневники, экспедиционные отчёты, научные работы. Они мне во многом помогают, будят в памяти какие-то эпизоды... Вообще у меня трудная раскачка: до тех пор, пока не созреет замысел, пока четко не проявится фабула — за перо не берусь. Я должен представить всю картину, весь сюжет до конца, продумать характеры и поступки персонажей и тогда уж описывать. Наверное, поэтому язык моих рассказов суховат. Пишу я медленно, трудно, натужно. Правлю мало, преимущественно огрехи стилистики. Если увлекусь, то пишу не отрываясь...

В начале моей писательской карьеры коллеги-геологи посмеивались, считая моё «писательство» чудачеством. Говорили — знаете старый каламбур? — что я хороший палеонтолог среди писателей и хороший писатель среди палеонтологов. Убеждали, что я преуспевал бы в науке больше, если бы ни на что не отвлекался. Я же считаю, что мои занятия литературой не наносят ущерба науке, тем более что я в основном пишу, когда болею и отключён от научной работы. А когда хвори отпускают, я занят наукой и мало пишу, — вечерами, ночами мне трудно это делать — во-первых, сложно переключиться, во-вторых, уже здоровье подводит.

***

Вообще я чувствую, как во мне всё время идёт борьба двух начал, двух богинь Науки и Литературы. Наука как будто привычней, надёжней, милостивей, балует меня достижениями, успехами, а Литература — богиня ненадёжная, изменчивая и даже, сказал бы, кровожадная. Она требует жертвенности, изнурительного умственного труда, хотя, казалось бы, он мне привычен...

А всё же, как эти богини ни враждуют, а жить друг без друга не могут.

Работать я предпочитаю по утрам, в том числе и над рассказами. А каких-нибудь обязательных условий для творчества, пожалуй, не требуется. Разве, чтоб была тишина. А причуды — вы, я вижу, хотите допытаться, не свойственно ли мне какое-нибудь чудачество? Нет, мне не требуется ставить ноги в таз с холодной или горячей водой, как это делал кто-то из знаменитых писателей-французов. Не помню, кто и в какую воду он ставил ноги. Не нуждаюсь я в пинтах крепкого чёрного кофе и в другом, выражаясь по-современному, допинге. Впрочем, нет! Есть. Только не знаю, причуда ли это? Я не могу писать, если у меня на шее одет... галстук. Вы довольны?

О роли фантастики

Фантастика отражает отказ человечества от утилитарности мышления, возрождая на новом уровне идеи просветительства.

Что происходит с наукой? Она ветвится, а знания наши дробятся. Существуют настолько узкоспециальные проблемы и теории, что их в пору разглядывать в электронный микроскоп. Здание мира, некогда цельное, теперь разбито на осколки, и «узкие» науки не способны объяснить мир: они перестают его понимать. Нужны учёные-энциклопедисты, те, кто поможет создать новую натурфилософию.

В чём преимущество «философии природы»?

В широком подходе к понятиям сугубо специфическим, к проблемам чисто научным. В готовности ответить на любые вопросы, и общие, и частные. В неоспоримом достоинстве смотреть на предмет исследования под широким углом зрения.

Вглядитесь попристальней в изменчивое лицо современной фантастики. Замечаете? В нём всё явственней различимы черты натурфилософии.

Даёт ли фантастика советы по частным отраслям знаний?

Вне всякого сомнения, даёт.

Вспомним, к примеру, что она не только предрекла появление подводных лодок, самолётов, телевизоров (это, так сказать, её далёкое прошлое), но и активно помогает учёным, работающим над проблемами лазеров, квазаров, роботов, беспроводной передачи материи и т.д.

Истолковывает ли она мироздание? Да, истолковывает, на равных правах с философией, социологией, футурологией.

И в этой и в другой областях роль фантастики неоценима. Но, претендуя на роль натурфилософии, фантастика должна отвечать обязательному требованию — быть умной. Быть умной, а не мотаться в поисках каких-то необыкновенных сюжетных поворотов, беспочвенных выдумок, сугубо формальных ухищрений — в общем, всего того, что поэт метко охарактеризовал «химерами пустого баловства».

Истинное творчество всегда глубоко оригинально, органично, неувядаемо. Настоящий писатель как бы рассыпает по своим сочинениям сверкающие жемчужины идей. «Пожалуйста, современники и потомки, берите! Пользуйтесь на здоровье! Будьте творцами, а не эпигонами!»

Научная фантастика — это пена на поверхности моря науки. Предание гласит, что из пены морской и звёздного света родилась Афродита, богиня любви и красоты. Фантастика должна стать Афродитой, но, если свет звёздного неба не достигнет её, пена осядет на берег грязным пятном.

Что я думаю о современной научной фантастике?

Мне кажется, за последние годы мировая фантастика несколько отклоняется в сторону мелкотемья. Причина этого бедствия — погоня за мнимой развлекательностью. Однако нет никакого сомнения, что научная фантастика может быть литературой крупных тем — социальных, моральных, этических, — основанной на влиянии и внедрении науки в человеческое существование, в человеческую душу. Фантастика — это летопись из Академии Горя и Радости будущего. Она должна противостоять литературе извращений, массовых психических заболеваний, гибели мира, гибельного влияния необычайных изобретений или других планет на судьбы людские, должна противостоять безумию, облаченному в тогу творчества.

О будущем своим внукам

Я бы сказал: не бесплодна любая попытка проникнуть в ожидающее вас будущее — с книгой ли в руках, на шумном диспуте, в полном одиночестве под звёздным небом. Но будьте готовы к испытаниям: ваше будущее не представляется мне особенно лёгким. Психологически оно, вероятно, будет труднее, чем то время, в котором жили мы, старшее поколение.

Я помню своё детство, свою юность, когда меня увлекали волшебные контуры дальних стран, когда я бредил тайнами Африки, дебрями Амазонки, когда, засыпая, сразу же оказывался на берегах экзотической реки. И исполинские крокодилы плыли, разрезая желтые воды; и трубили слоны, и величественные львы поворачивали головы на восход. Я засыпал и просыпался в мире, полном непознанного. Тогда никто ещё не проник в глубины океанов, тогда я даже думать не смел о том, чтобы увидеть Землю со стороны, полететь на Луну или к другим планетам.

Я помню, как дрожащими пальцами прикладывал тонкую проволочку к кристаллу детекторного радиоприёмника, удивляясь, изумляясь, как может из этих железок и винтиков вытекать музыка.

Во время своих сибирских путешествий я ездил на тройках, на почтовых, на перекладных. А вы сейчас бесшабашно поёте: «Заправлены в планшеты космические карты...» Я не прожил и века, а, как видите, и на лошадях трясся, и на паровозах ездил, и на реактивных лайнерах летал.

Все эти перемены не прошли даром для земного шара. Он съёжился, как проколотый футбольный мяч, он стал привычным, обжитым. Почти не осталось тайн, удаляющихся как бы за горизонт при приближении к нему. Они, эти тайны, лежат более глубоко, чем те, которые пришлось открывать нам.

Вам придётся проникать с помощью циклопически громадных машин в глубины вещества, врываться в дебри земной коры, высаживаться на дальних планетах.

Не грустите, что милая старая романтика непознанной Земли ушла от нас. Вместо неё родилась романтика, требующая гораздо большего напряжения сил, гораздо большей подготовки, психологической и физической — романтика проникновения в значительно более глубокие тайны познания.

Будьте готовы к испытаниям.

Пусть вам удастся войти в Великое Кольцо Будущего.

***

***