Загадки «Турандот»

Автор: Игорь Резников Ровно 99 лет назад, 25 апреля 1926 года, руководивший в миланском театре «Ла Скала» мировой премьерой оперы Пуччини «Турандот» легендарный дирижер Артуро Тосканини остановил спектакль на середине третьего акта, через два такта после строки «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (в момент смерти рабыни Лю). Он повернулся к зрителям и произнес: «Qui la penna cadde dalle mani del maestro» - «Здесь перо выпало из рук маэстро». На этом спектакль закончился, публика в молчании и задумчивости разошлась. И лишь на следующем представлении опера прошла с финалом, дописанным по сохранившимся черновикам младшим товарищем Пуччини Франко Альфано. Реакция публики была уже другой: бурные овации, возгласы «Браво!» и « Вива Пуччини!». После этого Тосканини провел еще один спектакль, передал руководство оперой Этторе Паницца, и, несмотря на то, что прожил еше 31 год, никогда больше не прикасался к последнему творению Пуччини.

Ровно 99 лет назад, 25 апреля 1926 года, руководивший в миланском театре «Ла Скала» мировой премьерой оперы Пуччини «Турандот» легендарный дирижер Артуро Тосканини остановил спектакль на середине третьего акта, через два такта после строки «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (в момент смерти рабыни Лю). Он повернулся к зрителям и произнес: «Qui la penna cadde dalle mani del maestro» - «Здесь перо выпало из рук маэстро». На этом спектакль закончился, публика в молчании и задумчивости разошлась. И лишь на следующем представлении опера прошла с финалом, дописанным по сохранившимся черновикам младшим товарищем Пуччини Франко Альфано. Реакция публики была уже другой: бурные овации, возгласы «Браво!» и « Вива Пуччини!». После этого Тосканини провел еще один спектакль, передал руководство оперой Этторе Паницца, и, несмотря на то, что прожил еше 31 год, никогда больше не прикасался к последнему творению Пуччини.

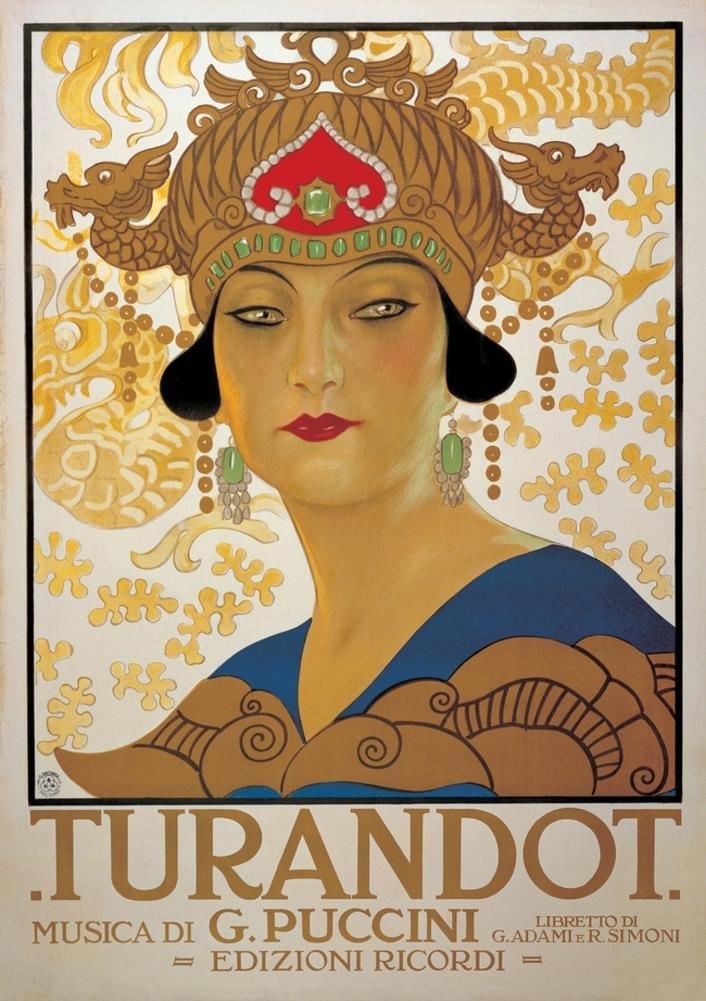

С легкой руки Лучано Паваротти, спевшего арию «Nessun dorma» на открытии чемпионата мира по футболу 1990 года, эта музыка Джакомо Пуччини стала самым популярным оперным фрагментом в истории. Почему так произошло? Здесь, конечно, соединились талант Паваротти и сила массовых коммуникаций. Но в первую очередь сказались и мощный нерв, экспрессия, ярко современное звучание музыки Пуччини в его последней, оставившей немало загадок опере «Турандот». Собственно, главная тайна «Турандот» заключается не в тех страшных загадках, которые травмированная насилием над её бабушкой, холодная и деспотичная китайская принцесса задает соискателям своей любви, предавая казни каждого неудачника, пока чужеземец Калаф не одерживает победу.

Незавершённость «Турандот» - вот главная загадка оперы и предмет дискуссий среди исследователей. Суть драмы, которую Пуччини долго пытался разрешить, — превращение холодной и кровожадной принцессы Турандот во влюбленную женщину. Некоторые утверждают, что опера осталась незавершенной из-за неумолимого прогрессирования болезни, поразившей автора, но вряд ли это было настоящей причиной. Пуччини часто жаловался на медлительность, с которой либреттисты реагировали на его просьбы внести изменения в либретто, но и это, должно быть, не было истинной причиной. Скорее всего она - в трудности для Пуччини передать то окончательное торжество любви, которое изначально воспламеняло его энтузиазмом и подталкивало к этой теме. Однако Пуччини, несомненно, считал сцену смерти Лю, приносящей себя в жертву ради любви, удовлетворительным финалом. Он счел эпизод достаточным, чтобы зритель интуитивно почувствовал очевидное продолжение истории, то есть изменение характера Турандот под воздействием жертвенной любви служанки. В этом смысле произведение можно считать повествовательно завершенным, хотя и внезапно прерванным.

Тема оперы имеет древние корни, которые трудно определить однозначно. Первое упоминание о кровавой принцессе в европейской литературе встречается в конце XVII века в сборнике «Тысяча и один день» Франсуа Пети де ла Круа, который подает историю как китайскую по происхождению. Однако филологические исследования предполагают, что ее происхождение скорее всего турецкое. В Италии эта тема стала известна благодаря театральной сказке Карло Гоцци. Из многочисленных источников либретто в первую очередь следует указать на свободный итальянский перевод Андреа Маффеи пьесы Фридриха Шиллера. На основе этой пьесы возникли такие музыкальные произведения, как музыка к театральному спектаклю, написанная Карлом Марией фон Вебером в 1809 году, а также поставленная в 1917 году опера Ферруччо Бузони.

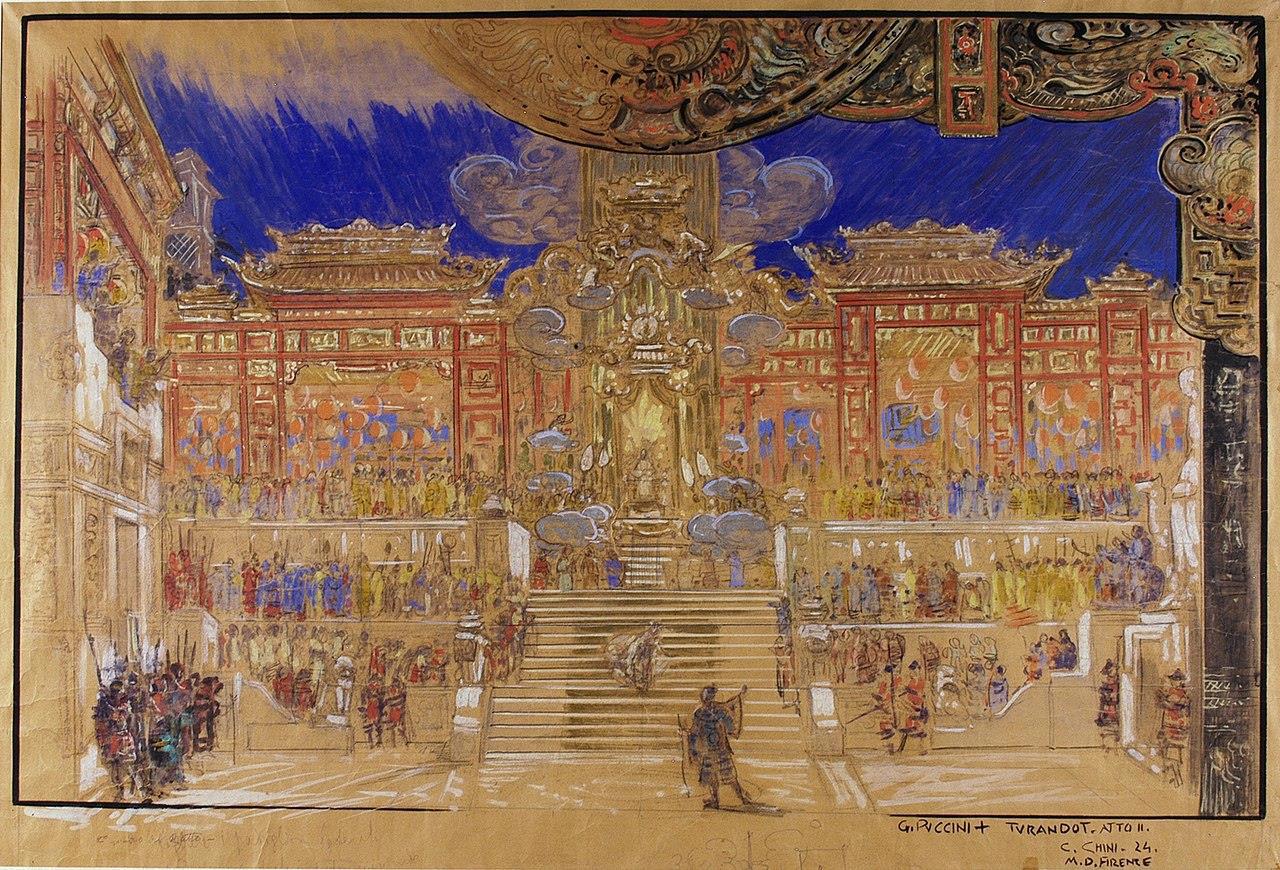

Замысел «Турандот» возник у композитора в 1919 году под влиянием знаменитого в своё время драматического спектакля крупнейшего реформатора европейского театра (а в скором будущем одного из основателей Зальцбургского фестиваля) Макса Рейнхардта. В марте 1920 года в Милане Пуччини встретился с либреттистами Джузеппе Адами и Ренато Симони. В августе того же года, находясь на курорте Баньи – ди -Лука, композитор смог послушать у своего друга барона Фассини, бывшего итальянского консула в Китае, китайскую музыку в записи на карильоне. Некоторые из услышанных тем присутствуют в окончательной версии партитуры, в частности, народная песня «Мо Ли Хуа» (Цветок жасмина).

На Рождество 1920 года Пуччини получил первый вариант либретто первого акта в стихах, а в августе партитура акта была завершена. В сентябре Пуччини писал либреттистам: «Турандот должна быть в двух действиях, как вы думаете? Вам не кажется, что это слишком — лить воду после загадок, чтобы добраться до финальной сцены? Сузьте круг некоторых событий, исключите другие, придите скорее к финальной сцене, где торжествует любовь».

В июне 1922 года композитор подтвердил издателю Рикорди, что «Симони и Адами передали мне готовое либретто к моему полному удовлетворению», однако сомнения не исчезли, и полгода спустя он признался Адами: «Ничего хорошего в «Турандот» нет. Если бы у меня был сюжет, подобный тому, который я давно искал и ищу, он бы уже был на сцене. Но этот китайский мир! В Милане я что-нибудь решу, может быть, верну деньги Рикорди и освобожусь».

Все же к декабрю 1923 года Пуччини завершил всю партитуру вплоть до смерти Лю, то есть до начала решающего дуэта. Он написал лишь черновой вариант этой концовки. Пуччини умер в Брюсселе 29 ноября 1924 года, оставив черновики финального дуэта в том виде, в каком он их написал в декабре предыдущего года.

Финал, дописанный Альфано, в целом соответствует замыслу Пуччини, однако в итоге он вступает в противоречие с тем, что происходило в опере на протяжении двух с половиной актов. Противоречие возникает из-за попытки соединить сказку и веристскую драму – вещи почти противоположные, каждая из которых имеет собственную логику устройства. Можно ли оправдать Турандот, которая из-за психологической травмы мстит всему роду мужскому? Как может Калаф любить Турандот после того как она приказала пытать безвинную преданную и трепетную Лю, о которой герои совершенно забывают? На эти вопросы позднее пытался дать ответ Лучано Берио, написав другой, трагический финал, но более распространенной все же остается версия Альфано.

«Турандот», как веристская опера, требует мощных голосов, которые способны передать высшую степень накала чувств и прорезать своим звучанием огромную, полную меди массу оркестра. В этой опере их нужно два: лирико-драматический или драматический тенор и драматическое сопрано. Когда два таких голоса сходятся в поединке (это происходит в сцене загадок), мы слышим веристскую оперу в своем апогее.

Однако, является ли «Турандот» веристской оперой?

Язык опер Пуччини - это язык реализма в итальянской опере, вдохновленного «Кармен» Бизе и изображавшего переживания не королей, принцесс и героев, а простых людей. Но разве простые люди действуют в «Турандот»? Тут сплошные герои, принцессы, а вдобавок к ним персонажи барочной комедии дель арте в китайском обличье циничных министров Пинга, Панга и Понга.

Вокруг «Турандот» соединяется много имен, тенденций и направлений европейского искусства XX века. С самого своего начала она была оперой пограничной, прорывной. Её часто называют «последней классической итальянской оперой». Действительно, смерть Пуччини в 1924 году ознаменовала конец эпохи веризма, финал классической итальянской оперы.

Пуччини писал своему либреттисту Симони в 1920 году: «В постановке Рейнхардта Турандот была миниатюрной женщиной, окруженной высокими мужчинами, специально подобранными из-за своего роста; огромные стулья, огромные декорации, и эта маленькая гадюка-женщина со странным сердцем истерички».

Ощущение истерики сопровождает значительную часть оперы, и это одна из главных сложностей для её исполнителей. И партия Турандот, и партия Калафа требуют огромных голосовых возможностей – в том числе пения там, где всё, казалоь бы, заставляет кричать. Ключом к ощущению истерики в «Турандот» становится понимание этой оперы как произведения экспрессионизма, для которого гипертрофированные формы, крик отчаяния, – важнейшие способы передачи эмоции. Не случаен интерес Пуччини к спектаклю Рейнхардта и музыке Игоря Стравинского и Клода Дебюсси.

Народ тут не действующее лицо, в отличие от опер Мусоргского, хорами которого восхищался Пуччини, – он лишь отражение происходящего и комментарий к нему, подобно хору в античной трагедии. Но, наверное, надо вспомнить что в это же время начинают свое сотрудничество Бертольд Брехт и Курт Вайль, у которых хор выполняет точно такую же функцию.

И с равным успехом можно говорить о «Турандот» как о произведении модерна. Когда Джакомо Пуччини создавал свою последнюю оперу, в авангардном искусстве уже происходил распад тональной системы, композиторы отходили от вокализации с широкой кантиленой, с впечатляюще подчеркнутыми верхними нотами; красота мелодии теряла свое значение, уступая красоте структуры, сложности формальных правил. И в «Турандот» нас восхищают не столько мелодии, сколько сложные, прихотливые гармонии, диссонансы и жесткий, даже жестокий ритм.

Вот еще одна загадка«Турандот»– мистическая. Не только принцы, ищущие любви Турандот, гибнут на плахе. Не только Лю кончает с собой ради любимого Калафа. Не только Пуччини умирает, не дописав свою последнюю оперу, которую он так торопился закончить, зная о своих тяжелых болезнях, готовясь к смерти. Но и Лучано Берио не стало в 2003, через год после написания альтернативного финала «Турандот». Правда, автор первого финала, Франко Альфано, прожил долго и умер в 1954 году. Но он и создал хэппи-энд, а не трагическое окончание «Турандот», как Берио.

Между прочим, в своей постановке 2017 года в московской «Геликон-опере» Дмитрий Бертман прервал «Турандот» точно на том же месте, что и Тосканини на премьерном спектакле, не воспользовавшись ни одной из дописанных концовок.