Слово Мастеру: Владимир Этуш (6 мая 1922 — 9 марта 2019)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Владимир Абрамович Этуш — народный артист, театральный педагог, участник Великой Отечественной войны.

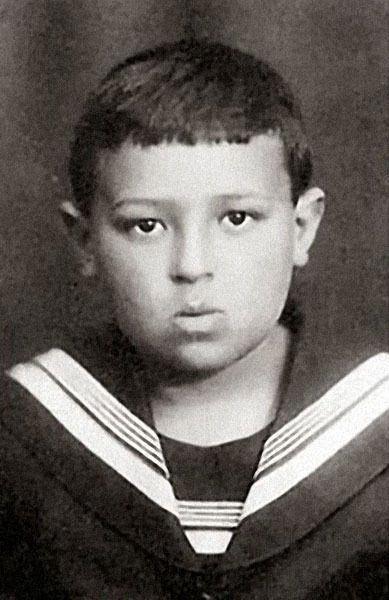

Началось всё с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорождённого мальчика годом позже. Дескать, придёт время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 23-го года.

Самое смешное, взрослел я быстро, и родители решили отправить меня в школу вовремя. А для этого нужно было восстановить по бумагам подлинный год моего рождения. Всё это и было сделано через суд по свидетельским показаниям. И в возрасте восьми лет, как и полагалось, я пошёл в первый класс…

Потом окончил первый курс театрального училища, воевал, а когда вернулся из армии, то оказалось, что гражданские документы можно получить только по метрической записи. Но вот беда: решение суда не сохранилось, а метрическая запись 23-го года уцелела, и паспорт мне выдали на основании уцелевшей метрики. Впрочем, сейчас я уже не настаиваю на решении суда, 23-й так 23-й! Годом меньше — и хорошо.

О театре

Театр рос во мне исподволь. Сначала неосознанно, в детстве, благодаря влиянию бабушки. А первые мысли о нём возникли у меня в восьмом классе, когда я стал заниматься в школьной самодеятельности под руководством профессионала, бывшего актёра театра Корша, Павла Тихоновича Свищева. Невысокий, коротко стриженый человек, с лучистыми, иногда пронзительными, светлыми глазами, Павел Тихонович был первым человеком, от которого я узнал о некоторых актёрских навыках.

Я очень привязался к нему, старался как можно больше понять о театре, и представлял для него весьма послушного исполнителя, которого можно было смело занимать среди взрослых в спектаклях «профсоюзной самодеятельной сцены», где он подвизался. Человек он был одинокий, и мы подружились. Свищев мне рассказывал о своем разочаровании театром. Однако наш общий знакомый кинорежиссёр Граник поведал мне как-то, что не раз привлекал Павла Тихоновича к съёмкам, но безрезультатно — он ничего не мог сыграть.

Ближе к концу школьного обучения я ловил любую возможность приобщиться к миру театра. С моими товарищами мы не упускали случая посетить Дом актёра.

Ходили мы и на разные мероприятия в Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ). Это учреждение было закрыто для свободного посещения, и попадал я туда благодаря Толе Арканову, сыну замдиректора Большого театра. Проходил и самостоятельно, авантюрным способом. Однажды я узнал телефон Бориса Михайловича Филиппова, директора ЦДРИ, позвонил ему и сказал: «Борис Михайлович, здравствуйте, это говорит Толя Арканов. Можно мне сегодня прийти к вам?» Он разрешил и оставил на проходной пропуск.

Кроме того, я не пропускал ни одного выступления Ираклия Луарсабовича Андроникова, который выступал не только как литературовед, но и как удивительно сочный и выразительный рассказчик со своими знаменитыми устными рассказами, в которых было очень много национального колорита.

Он был грузином. А что такое первый импульс у художника? Увидеть и воспроизвести. Я старался воспроизвести акцент Андроникова и, много позже, был вознаграждён за это. После этого я воевал, общался с людьми Кавказа, женился на женщине из Баку, там тоже общался с местными жителями. И в итоге выработал в себе способность имитировать кавказский акцент, различая грузинский, армянский, азербайджанский. Уже снявшись в фильме «Кавказская пленница», возвращался я как-то из Ленинграда, а в соседнем купе ехал Ираклий Луарсабович. Мы с ним разговорились, и он сделал мне комплимент, сказав, что я кавказский акцент воспроизвожу очень натурально. А я ему в ответ: «А знаете, начало положили Вы. До войны я ездил за Вами следом по всем Домам интеллигенции, где Вы выступали. А потом имитировал Вас на своих выступлениях в своих «домах интеллигенции». Он был удивлён и польщен.

Постепенно желание связать свою жизнь с театром окрепло настолько, что я решил поступать в ГИТИС на режиссёрский факультет. Долго думал, советовался с товарищами, понимая, что у меня множество недостатков. Конечно, я не хромой, не слепой, но зато уж очень чёрный, словно выходец с Кавказа. Ни о режиссуре, ни о требованиях к абитуриентам я толком ничего не знал. А на консультации выяснил, что к режиссёрам не так придирчивы в смысле внешних данных, как к актёрам. И что помимо чтения басни, стихов и прозы нужно ещё представить некую экспликацию — режиссёрский план постановки. Что это такое, я понятия не имел. Надежда стать студентом ГИТИСа развеивалась как дым. И я, убеждённый в правильности своего выбора, был растерян, сбит с толку и не знал, что предпринять дальше.

Выйдя из института, битый час я бесцельно бродил по улицам. И спускаясь вниз по улице Горького, случайно задержался у витрины книжного магазина. И вдруг моё внимание привлекла одна тоненькая книжка, брошюра «Режиссёрский план постановки «Воспитанницы» А. Н. Островского» тогда достаточно известного режиссёра Телешовой.

Я немедленно купил её, дома немного перефразировал Телешовский «План», переписал в тетрадочку и подал в приёмную комиссию. Курс набирал Юрий Александрович Завадский, и в комиссии было много известных деятелей культуры, в том числе Федор Каверин. В моём плане была прописана прямая ассоциация: сломанная судьба героини и сломанное дерево. И Каверин меня спрашивает: «Скажите, а вот это деревце у вас ломается прямо на сцене?» Я был не настолько наивен, чтобы сказать «да», но всё равно получил «трояк» — непроходной балл.

Отчаявшись, я отправился в Главное управление учебными заведениями (если мне не изменяет память, оно находилось там, где сейчас располагается администрация президента) и стал просить о зачислении в институт, иначе мне угрожает армия. Те, к кому я пришёл, их было двое, выдержали паузу и спросили:

«А почему, молодой человек, вы так боитесь армии? Армия — хороший воспитатель, армию надо пройти, армия хорошо закаляет в таком возрасте…» Я был обескуражен — настолько это расходилось с теми представлениями об армии, которые внушались мне дома. Поход в Главное управление закончился ничем. Однако желание служить в театре не пропадало.

Выручило меня знакомство с Тамарой Симоновой, племянницей Рубена Николаевича. Я попросил её свести меня с дядей. И на моё счастье, Рубен Николаевич согласился принять меня, решив, очевидно, что Тамара заинтересована в наших взаимоотношениях. И вот я — в знаменитом Вахтанговском доме в Малом Левшинском переулке!

Пришёл я точно в назначенное время, но Рубена Николаевича ещё не было, и встретил меня Евгений Рубенович, тогда просто Женя. Мне было семнадцать, ему — четырнадцать. Разговаривали мы в кабинете мэтра среди множества книг и портретов. Вдруг — звонок в передней, послышался голос Рубена Николаевича, а затем появился и он, сорокалетний мужчина, уже прославившийся своей деятельностью в театре им. Евг. Вахтангова и получивший орден Ленина за постановку оперы «Абессалом и Этери» в Большом театре в дни Декады армянского искусства в Москве. Народный артист России, ведущий актёр театра Вахтангова и прочее, и прочее! Было от чего оробеть восемнадцатилетнему юноше.

Что я читал ему и как, не помню. Наверное, «Маску» Чехова. И наверняка перестарался, «изображая» то, что там происходит. Но Симонов, видимо, хорошо относился к своей племяннице, потому что сразу после этого написал на бумажке номер телефона секретаря Екатерины Ананьевны и попросил меня позвонить через какое-то время. Эту записку я храню до сих пор.

Вскоре я позвонил. И мне назначили свидание в театре Вахтангова, куда я и пришёл в первый раз не в качестве зрителя. Всё меня удивляло, всё поражало. Всё было для меня необычным. Рубен Николаевич сам вышел ко мне в раздевалку и проводил в зрительный зал. Мы пробирались какими-то бесконечными коридорами под сценой и очутились в зрительском фойе.

Только что закончилась репетиция «Ревизора». Дверь в зал была открыта. Постановщик, Борис Евгеньевич Захава, сидел за репетиционным столиком и с кем-то разговаривал, когда Рубен Николаевич позвал его: «Боря!» Меня это поразило: вот так запросто, через дверь — «Боря!» И кому? Самому Захаве! О котором я столько слышал!

Потом мы сидели в предбаннике, перед ложей дирекции, и Рубен Николаевич, глядя на меня, всё приговаривал: «Борь, а Борь, внешность-то какая, внешность!» И я, считавший до сих пор, что моя внешность является преградой для поступления в театр, с удивлением обнаружил, что именно она заинтересовала знаменитых режиссёров.

Меня взяли условно, вольнослушателем, потому что уже наступил сентябрь и приёмные экзамены давно закончились.

А дальше я стал заниматься. Но на первых порах у меня мало что получалось. Надо было исправлять дикцию, и я с таким рвением, такой настойчивостью долбил до бесконечности всякие упражнения, что однокурсники не упускали случая подразнить меня. Дикцией в училище занималась замечательный, очень известный педагог Александра Васильевна Круменг. Моя требовательность к себе не прошла мимо её внимания, и впоследствии она ставила меня в пример другим студентам, у которых были те же проблемы: вот, дескать, каких результатов можно добиться, усердно занимаясь.

Но главное в программе первого курса — этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Они были и тогда, и сегодня являются непременным методическим подспорьем в обучении актёрскому искусству. Придумываются различные жизненные ситуации, и студент должен их разыграть, без слов, без привнесения элементов какого-либо характера. Это необходимо для того, чтобы учащийся прикоснулся к своей творческой природе, ощутил бы изнутри свою индивидуальность. А я был тогда ужасно зажатым, от себя говорить стеснялся, и мне непременно нужно было чем-то прикрыться, надеть какую-то маску. А прикрываться нельзя, всё должен делать «Я». «Я» должен реагировать. «Я» должен оценивать. «Я» должен проживать какие-то ситуации. Раздел так и называется: «Я в предлагаемых обстоятельствах».

И всё же мне удалось дотянуть до самостоятельных работ.

Зимой, в первую экзаменационную сессию, мы показывали рассказ Чехова «Ненужная победа». Моей партнёршей была Галя Новожилова, долгое время потом работавшая на радио. Она играла Ильку, я — Цвибуша, старого музыканта. Вот тут-то я, наконец, поборол свою чудовищную стеснительность. Словно седьмым чувством, которое у настоящего актёра, кстати, всегда существует, я почувствовал, что проникаю в атмосферу рассказа и заражаю этим зрительный зал. Когда мы закончили показ, все кинулись поздравлять, и я понял, что наконец-то выдержал экзамен у педагогов, что меня приняли в свою семью. Я получил полное право быть студентом Театрального училища имени Б. В. Щукина. Прекрасная и увлекательная жизнь началась для меня.

Преподавали у нас все самые знаменитые актёры — вахтанговцы. И Малая сцена училища была в театре на том самом месте, где сейчас находится бухгалтерия. Мы показывали на ней свои спектакли и отрывки, а знаменитые мастера, едва отрепетировав или отыграв, ежедневно, ежевечерне являлись посмотреть, как мы работаем.

Как обнаружится позже, по природе я должен был стать характерным актёром, и не мог существовать на подмостках как «просто Я». Мне совершенно необходимо было во что-то преобразиться, что-то придумать, насочинять в образе. Я уже был допущен в «ближний», достаточно замкнутый круг общения. Меня уже не шокировало, не приводило в столбняк, когда Боги и Маги, небожители — Симонов, Захава, Орочко, Мансурова и другие при нас, молодых и робких, называли друг друга просто по имени. Наверняка были в театре интриги, конфликты, обиды. Но дурная и жестокая часть театрального дела от нас, молодых, скрывалась великолепным воспитанием вахтанговцев, их уважением к себе, к высокому имени своего Учителя, к репутации и заслуженной славе коллектива. И мы верили, что живём в атмосфере любви, дружбы, взаимного восхищения.

О войне

Я был счастлив в этот последний мирный 1940 год. Школой и Вахтанговским театром. И тем, что я молод, что у меня много сил, огромное желание работать и ещё, такое понятное в восемнадцать лет, желание веселиться, влюбляться. Как очевидно мне сегодня, тогда я был «гуляка», принадлежал к «золотой» московской молодёжи. И догулялся однажды до того, что кто-то из моих подружек-сверстниц «настучал» Рубену Николаевичу, и он, вызвав меня в кабинет и с некоторым интересом поглядывая на меня из-под тяжёлых век, «проскрипел», что я его сильно огорчаю. Но при этом так ласково-укоряюще назвал меня Володей, что выговор строгим не показался.

Но именно любовь к ночным гулянкам послужила причиной того, что я, сам того не ведая, наверное, первым из москвичей увидел начало войны. В пятом часу утра 22 июня 1941 года, в великолепном настроении я возвращался с затянувшейся вечеринки, спускаясь вниз по улице Горького к Охотному ряду. Москва была совершенно безлюдной — даже машин не видно — так, проскочит вверх-вниз одна, другая…

Я вышел на пустынную и ровную тогда Манежную площадь. И вдруг увидел, как со стороны Кутафьей башни, из-за желтевшего уже в рассветных лучах Манежа на огромной скорости, не разбирая белых разграничительных полос, вынесся большой, чёрный, приземистый иностранный автомобиль. Алый флажок со свастикой на белом кругу трепетал на ветру. Сколь мало ни был я «дипломатически» осведомлён в те годы, я узнал машину немецкого посольства, но, конечно, не мог даже предполагать, что это посол фашистской Германии, граф фон Шуленбург возвращался из Кремля, вручив нашему министру иностранных дел Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Ни тени тревоги не шевельнулось в моей восемнадцатилетней душе, никакого предчувствия. Бодрым шагом прошагал я домой и, поднявшись к себе на этаж, рухнул на постель, забывшись в молодом, счастливом, крепком сне.

В двенадцать часов дня меня разбудила мама и сказала, что только что Молотов выступил по радио, и Германия уже бомбит Минск и Киев.

Никогда больше, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, мне не было так страшно. Мама стояла и в ужасе смотрела, как меня трясёт мелкой дрожью. Белая рубашка ходуном ходила у меня на груди.

Потом всё пошло быстро. Сразу после начала войны мы дежурили в училище, ловили зажигалки, которые разбрасывали немецкие самолёты. А через две недели юношей со всех курсов Щукинского училища собрали в райкоме партии, в бывшем особняке С. Морозова, который стоит и по сей день на Садовой, и отправили на оборонные работы под Вязьму — рыть противотанковые рвы. Вместе со мной там оказались будущие известные вахтанговские актёры — Вячеслав Дугин, Александр Граве, Анатолий Иванович Борисов. Нам сказали, что посылают на три-четыре дня, тогда как пробыли мы на Вязьменском рубеже три месяца.

Мы работали землекопами, копали противотанковые эскарпы, окопы и строили прочие земляные сооружения. Уже там, на этих работах, начали проявляться наши характеры. Были такие, которые находили способы отлынивать от работы, например, один всё время был «болен» и ходил весь покрытый зелёнкой.

Когда начались налёты авиации, нам было приказано при появлении самолётов рассредоточиваться, и мы все убегали в поле. Один «землекоп», помню, из поля никогда не возвращался. Он всё время ждал налёта и к работе не приступал.

Кто-то действительно работал. Рьяно, добросовестно. Но были и случаи «производственной предприимчивости». Один мой сокурсник, ставший в дальнейшем физиком, академиком, придумал себе роль заведующего складом лопат. Ну и так далее.

Быт, разумеется, был примитивный, походный. Жили мы в сарае, спали на сене. Одеяла, которые мы прихватили с собой, служили нам и подушкой, и простынёй.

Из истории Великой Отечественной войны известно, что под Вязьмой было одно из самых страшных, гибельных для нашей армии окружений. Нам, однако, повезло: в последние часы перед окружением студентов удалось отправить в Москву, уже затемнённую, с дирижаблями воздушного ограждения, с характерными бумажными крестами на окнах. Дома я не встретил ни мамы, ни бабушки, ни сестры. Их эвакуировали в Молотов. Оставался отец. И ещё домработница — здоровенная бабёха, которая отчего-то заняла мою комнату и спала на моей кровати с пожарником. Спорить я не стал, неприятно открыв для себя, что война меняла людей не всегда в лучшую сторону.

Не успев толком рассмотреть прифронтовую столицу, я кинулся в театр, имея при себе справку о том, что работал землекопом на оборонительных рубежах вплоть до 28 сентября.

В последних числах сентября театр имени Вахтангова играл «Фельдмаршала Кутузова» — историческую хронику времён Отечественной войны 1812 года. Играли на чужой сцене, потому что ещё в июле в особняк на Арбате попала бомба, и при этом погиб артист Куза, который дежурил в театре в ту ночь.

В спектакле участвовала вся труппа, все студийцы, в одном эпизоде изображая французских, а в другом — русских солдат и крестьян-партизан. А вот зрителей в зале не оказалось. Там и сям сидело по креслам тринадцать человек, чёртова дюжина. Не веря собственным глазам, мы их несколько раз пересчитывали сквозь дырку в занавесе.

Сцена из спектакля «Фельдмаршал Кутузов»

Я был потрясён. Отсутствие людей на спектакле — талантливом, живом, созвучном событиям времени — произвело на меня ужасное впечатление. Я впервые задумался о том, нужен ли театр людям в этих трагических для страны обстоятельствах?.. На следующий день после спектакля «Фельдмаршал Кутузов» я отправился в военкомат и записался на фронт добровольцем.

Переводчик, комендант моста, помощник начальника штаба

Мелкой дрожью от страха я трясся, когда война началась. А когда я в войну «влез», появилось другое ощущение. Нужно было «дело делать», потому что война, как точно сказал поэт, — «очень трудная работа», и ещё — особый быт.

Я немного знал немецкий, и поэтому меня направили сначала не на фронт, а в школу военных переводчиков, в город Ставрополь на Волге.

Располагались курсы неподалеку от Ставрополя (который, кстати, после сооружения Куйбышевской ГЭС оказался на дне водохранилища), в лесу. Спустя двадцать пять лет после войны, сопровождая болгарскую делегацию в Тольятти, я не мог отказать себе в желании взглянуть на эти места. Конечно, всё было запущено, обветшало и пришло в негодность.

Проучился я на курсах четыре месяца.

В феврале 1942 года я получил назначение в Северо-Кавказский военный округ. Почти тридцать суток, с пересадками, на перекладных я добирался до города Армавира, где находился штаб округа.

Поначалу меня привлекали в качестве переводчика для расшифровки каких-то нехитрых документов. Но вскоре, поскольку я был всё время на виду, назначили заместителем начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, который должен был оборонять Ростов. Пока война шла далеко от Ростова, жизнь у меня была относительно вольной. А через месяц после моего прибытия немец прорвал Воронежский фронт, и вся лавина отступающих армий двинулась через нас на Кавказ по единственному мосту, который находился в расположении нашей части.

Поначалу, когда наступающие немецкие части были ещё далеко, мы переправляли только в ночное время суток — страшились авиации. Днём техника сосредоточивалась в перелесках, маскировалась в кустах, стояла в каких-то естественных укрытиях. А ночью заводились моторы, и вся эта нескончаемая гудящая вереница выползала на мост. Когда же техники скопилось столько, что уже невозможно было ждать, начали переправляться и днём.

Меня назначили комендантом моста, и я должен был следить за тем, чтобы переправа осуществлялась как можно быстрее. Где-то нужно было остановить поток, потом, когда место освобождалось, пропустить новую партию переправляющейся техники. И я всё время находился на мосту. И правильно делал. Немец бомбил переправу беспрерывно. Но у нас была сильная зенитная охрана, и самолеты противника низко опускаться опасались. Бомбы рвались повсюду, а в мост не попадали…

Аксайская переправа

Спустя много лет я получил от бывшей фронтовички, участницы этой переправы Д. И. Гурвич длинное и лестное для меня письмо. Привожу из него отрывок, вот ещё один взгляд на Аксайскую переправу 1942 года:

Уважаемый товарищ Владимир Этуш!

…Мне привелось видеть Вас в роли, в которой не видел Вас никто из Ваших товарищей по искусству. Между тем, роль эта была сыграна блистательно. И все те тысячи людей, которые видели Вас в этой роли, несомненно, Вас никогда не забудут. Жаль только, что этих зрителей теперь осталось не так уж много, и мало кто из них связывает роль «коменданта моста» на Аксае с именем великолепного артиста Владимира Этуша…

…Не знаю, помните ли Вы некоторые детали того дня. Он начался вроде бы спокойно, хотя вдали стояло зарево над Ростовом. Я в то время была санинструктором 974 с. п.

С этой переправы начался самый драматический этап нашего отступления 1942 года. В придонской степи мне не раз приходилось встречаться с людьми, видевшими «коменданта переправы» (так почему-то все Вас называли). Одни говорили, что Вы погибли при взрыве моста, другие — что застрелились, чтобы не попасть в руки немцев, третьи — что Вам удалось уйти последним с моста. Но не было ни одного человека, в разговоре с которым не возникла бы эта тема — тема «коменданта моста».

Что сказать о себе? Мне не пришлось воспользоваться мостом: я перебиралась через Аксай вплавь. Но благодаря Вам все наши раненые были спасены, точнее, переправлены…

С чувством вечной признательности и восхищения,

с фронтовым приветом,

Гурвич Дина Израилевна

За два дня до подхода вражеских частей навели дополнительно понтонный мост через приток Дона Аксай, и по нему продолжалась бесконечная переправа людей, техники…

Наступать мы начали от Грозного. Долго стояли в обороне, а когда окружение немецких армий у Сталинграда завершилось, двинулся и наш фронт, и мы, наконец, пошли. Немцы начали «мотать» с Кавказа, боялись, что попадут в котёл, как армия Паулюса. А мы их преследовали. Двигались медленно. Стояли, перегруппировывались, всё время участвуя в боях. Усталость была страшная. Столько лет прошло с тех пор, а всё помнится эта нестерпимая, свинцовая усталость. Постоянно хотелось спать.

Когда мы начали гнать немца с Кавказа, освобождать наши деревни, появилось много пленных. Попался один такой и мне. Даже имя его помню — Людвиг. Командир полка вызвал меня провести допрос в присутствии командира дивизии. Моё появление в штабе вызвало шоковую реакцию у командира дивизии, приехавшего на допрос пленных. Увидев меня, генерал на некоторое время потерял дар речи — так невообразимо я выглядел. Мы стояли тогда уже не в горах, а на степной равнине. Зима была такой же лютой, как в памятном сорок первом. И ещё — пронизывающий ледяной ветер. Для тепла я надел на себя всё, что имел: тонкое нижнее бельё, тёплое бельё, летнее обмундирование, зимнее обмундирование, телогрейку и поверх всего — шинель. Я был похож на пузатый самовар, сверх которого на тонкой шее сидела голова-картошка. А идя по улице, видимо, сплюнул, и плевок застыл ледяной плюхой-орденом у меня на груди. Командир дивизии, сохраняя бесстрастное выражение лица, чтобы немец, не дай Бог, не понял, о чём идет речь, тихим от злости шепотом принялся меня отчитывать: «Пленный выглядит аккуратнее, чем вы, офицер!.. Немедленно приведите себя в порядок…» Но что я мог?..

Допрос продолжался бесконечно. Устал пленный. Устал я. Измаялись конвоир и оперативник, сопровождавшие немца. Наконец Людвига увели. Все ушли, кроме генерала и полковника. Они разговаривали ещё целый час. А про меня как будто забыли. Наконец отпустили и меня.

Я вышел из душного помещения наружу, вдохнул всей грудью. Морозная тишина и усталость сделали своё дело — мне вдруг страшно захотелось спать. Я заглянул в соседнюю избу и… замер на пороге. Шёл только 1943 год. До конца войны оставалась бесконечность. В маленькой, жарко натопленной комнате, на железной кровати спал Людвиг в обнимку с другим, очень рыжим, пленным. У них в ногах, поперёк кровати, спал наш капитан, начальник химической службы полка. На полу возле кровати, лежа ничком, храпел начальник полковой разведки, а на его заду покоилась голова третьего пленного, тоже спящего. Над ним «возвышался» караульный, который спал, сидя в углу на табуретке, прислонив автомат к одному из спящих немцев. На какое-то мгновение я буквально выпал из действительности, стоял заворожённый, стоял и смотрел. В окно светила луна. Было тихо-тихо. Словно не было ни войны, ни солдат и офицеров в разной форме, ни врагов. Спали измученные, смертельно усталые люди.

Всякие случаи бывали со мной на войне. И драматичные, и смешные. Они касались и боев, и армейского быта. Человек везде остается человеком. И реакции его на всё остаются всегда человеческими в любой ситуации.

Лейтенант Красной армии Владимир Этуш, 1943 год

Поскольку я был помощником начальника штаба, то мой вещевой мешок ездил на тележке. И когда мне нужно было вспомнить, что там есть, я этот мешок разбирал и приводил в порядок. И вот однажды я выложил всё, что там было: одни рваные носки, другие рваные носки, какое-то старое нижнее белье, какие-то портянки… А у нас был такой капитан Казаков, начальник химической службы полка, с большим юмором человек! Химическая служба во время войны не работала, противогазы все побросали, чтобы не таскать лишний груз. И вот Казаков смотрел, смотрел на всю эту рвань и дрань, которую я выуживал из мешка, и говорит: «Смотри-ка, кому — война, а кому и — пожива». Капитан Казаков, кстати, участвовал в эпизоде с военнопленными. Это именно он лежал поперек кровати, рядом с немцами.

Фронтовик-орденоносец

Война для меня кончилась под Запорожьем. Там меня тяжело ранило. А до этого наградили орденом. Вручать ордена от имени Верховного Совета СССР обычно приезжал командир дивизии.

Выбрали время затишья. Бойцов, представленных к награде, выстроили в ряд. Генерал выкликал каждого и пожимал каждому руку. Я, как назло, в момент награждения отлучился в ближний тыл, по делу.

Вернувшись, пришёл к командиру полка на наблюдательный пункт. Здесь были сосредоточены войска, и отсюда должно было начаться дальнейшее наступление. Мы ждали сигнала. Вдруг на равнине перед нами всё взорвалось, задвигалось, засверкало. Бой начался, похожий на салют. Тут же убили адъютанта полка. Видим, бежит к нам генерал-танкист. Накинулся на нас, что мы-де бой проворонили, его танки вон куда пошли, а мы — сидим… Мы выскочили из окопа. Под страшным «кинжальным» огнём побежали. И генерал некоторое время бежал рядом. Вдруг командир полка суёт мне на бегу какую-то коробочку и кричит, перекрывая шум и гром боя: «Этуш, возьми, ради Бога, у меня свой орден… Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..» Я взял коробочку с орденом на бегу.

На войне тебя убить могут каждую минуту. На войне тебе постоянно страшно. Но этот страх становится «образом жизни». Мы выскочили на гладкую поверхность, окопались и ровно тринадцать дней не могли сдвинуться с места. Каждое утро начиналось с того, что командир дивизии по телефону материл нашего командира полка и грозил ему военным трибуналом… «Голубь! (фамилия подполковника) Мать твою так… Если ты и сегодня не продвинешься хоть на километр, я тебя!..» И так тринадцать дней подряд. Мы пробовали подняться, идти в атаку, но у нас не получалось… И солдат, сидевший в окопе, уже понимал, что в атаку пойти невозможно; слышал приказ, но из окопа не вылезал. Солдаты из плохоньких укрытий не поднимались. На тринадцатые сутки, когда мы с командиром полка в отвратительном настроении сидели в неглубоком окопчике, я встал, не очень понимая почему, и он меня не остановил, только сказал: «Иди, Володя… И будь осторожней…» Я пошёл в роту «помогать», поднял людей в атаку. Под огнём мы пробежали двести-триста метров — одно мгновение — и снова залегли. Никакая сила теперь не могла сдвинуть солдат с места. И можно было доложить генералу, что движение началось… На километр продвинулись — приписки и тогда были.

Я вернулся к командиру батальона. Он сидел в окопе. Погода была сухая, холодная, и дул сильный ветер. Настроение у комбата было по-прежнему мрачное. «Убило бы меня, что ли… Или хоть ранило… Надоело сидеть…», — сказал он. Было уже три часа пополудни. Я вспомнил, что в это время суток командир полка обедает. Бой окончился. Стояла относительная тишина, казавшаяся огромной, полной, абсолютной, потому я только что находился под ураганным огнём и вышел из атаки невредимым. И вот я встал из окопчика, где сидел комбат, и повернулся спиной к передовой.

Разрывные пульки пролетали время от времени и, зацепившись за траву, «лопались» со странным звуком «пэк-пэк». Я хорошо знал этот звук, но встал в полный рост и зашагал на обед к командиру полка. Как вдруг совсем рядом раздалось это «пэк»… Удара я не почувствовал, потому что потерял сознание.

Очнулся от адской боли внизу спины. Я не понимал, что со мной и сколько меня осталось. Чтобы проверить, не оторвало ли мне ноги, пополз вперёд и, оглянувшись, увидел, что ноги есть, волочатся за мной. Комбат Мирошниченко выслал ко мне бойцов. Но немец, видя всё это, накрыл нас миномётным огнем. Бойцы кинулись врассыпную. Ещё раз попробовали подползти ко мне. Немец бил из минометов. Тогда они закричали: «Товарищ старший лейтенант! Можно мы вас подберём, когда стемнеет?» Я им в ответ ору: «Нет! Нельзя! Не разрешаю!» — потому что от нестерпимой боли хотелось грызть землю. И вот они подползли ко мне и потащили меня на плащ-палатке. Когда немец накрывал нас минами, кидались прочь, в разные стороны, но тут же возвращались. Вдруг из лесопосадки, какие бывают в степи на Украине, выскакивают два санитара с носилками, бегут к нам рысью, делают возле моей плащ-палатки круг, не останавливаясь, а мои солдаты буквально забрасывают меня к ним на носилки, и они под огнём убегают в рощицу.

Эти ребята, санитары и солдаты, посланные мрачным комбатом, думавшим в окопчике о смерти, спасли мне жизнь. Потом были полковой госпиталь, дивизионный госпиталь и армейский, все три — полевые. А четвёртый, фронтовой, находился в освобождённом от немцев Донецке, тогдашнем Сталино. На этом моё лечение не закончилось. Из Сталино меня ещё перевели в Урюпинск, где рана моя якобы окончательно затянулась. Полгода шло моё выздоровление.

На войне я редко вспоминал Москву, Училище, Театр, прежнюю мирную жизнь. Теперь, ставший на фронте к армии непригодный, я неотступно думал о прошлом. И о будущем. Моё возвращение началось: приехала мама в Урюпинск и увезла меня в Москву, чтобы лечить «правильно». От Курского вокзала я шёл пешком, потому что городской транспорт не ходил — был 1943 год. И по дороге моя рана открылась. И только в Москве выяснилось, что у меня разбиты кости таза. В общем, пришлось долечиваться в Москве. Полгода шло моё выздоровление. Потом меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности.

Весной 1944 года я, фронтовик-орденоносец, встреченный с почётом, появился в училище в пробитой осколками, окровавленной шинели, с палкой. Разумеется, не из соображений экзотики, а оттого, что у меня ничего другого не было.

Актёр, голодный на роли

О своих творческих муках и достижениях говорить труднее, но очертить мой актёрский путь необходимо, хотя бы для себя самого. Надо сказать, что я актёр голодный. Я не сыграл всего того, что мог бы сыграть. Но то, что в нашей профессии мой случай — явление не единичное, настраивает на философский лад.

Моей первой работой в театре Вахтангова была бессловесная роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш», который пользовался в те годы огромным успехом. Особой творческой нагрузки, сами понимаете, у меня в этой роли не было. Но свой первый выход на сцену я никогда не забуду. По ходу спектакля в определённых местах должны были звучать выстрелы. А выстрелы в театре тогда имитировались следующим образом: за кулисами ставился пиротехнический ящик, подключённый к электросети. Ящик был заполнен зарядами, которые в нужный момент под воздействием электрического тока взрывались. Мы с партнёрами идём на выход, и в тот момент, когда проходим мимо этого ящика, заряды начинают взрываться. И я, на радость своим товарищам, сразу залёг. Это произошло бессознательно, по фронтовой привычке. Со стороны это, наверное, выглядело очень смешно. А актёрам только дай повод посмеяться. Они потом долго надо мной подтрунивали: «Ты забыл, что не на фронте, а в театре. Тебя убьют другим способом».

Мне вспоминается и другой спектакль, о войне, где на сцене был сооружён окоп, а за кулисами были заготовлены какие-то конструкции для следующего эпизода. Декорация находилась на круге, который вращался во время смены эпизодов. В окопе сидели актёры, и должен был выйти Горюнов. Я играл в массовке, тоже сидел в окопе. Сцена затемнена. Актёры играют, а Горюнова нет, что-то его задержало. И вдруг мы слышим, как он бежит на выход, продираясь сквозь наставленные за кулисами элементы декораций и бутафорию. Натыкается на какие-то ящики — матерится, опять натыкается на что-то — снова матерится. И в конце концов, выбегает на сцену и сразу включается в действие. Не знаю, слышали ли это зрители, но сидящих в окопе он основательно развлёк.

Я к чему рассказываю об этих, казалось бы незначительных и вполне обыденных для театра случаях? Когда актёр начинает свой творческий путь, и особенно, когда это происходит в театре прославленном, имеющем свою знаменитую историю, для нею, начинающею, мелочей не существует. Он впитывает всё, что видит вокруг себя, всё на него производит неизгладимое впечатление. И может быть, всякого рода курьёзы, составляющие в театре непременный закулисный фон, порой играют большую роль для адаптации молодого актёра в «храме искусства», чем педагогические наставления мастера, у которого он учился.

После своей первой роли со словами — революционера Яниса в пьесе братьев Тур «Кому подчиняется время» в постановке Александры Ремизовой, я сыграл Дорогомилова в «Молодой гвардии» А. Фадеева в постановке Б. Е. Захавы. Потом был польский посол и Борис Годунов в «Великом государе». И затем последовала большая роль Старичка в водевиле «Летний день» Ц. Солодаря, который поставил Е. Симонов. Судя по отзывам, играл я неплохо.

Однако помню, как однажды, посмотрев одну из первых репетиций, Анна Алексеевна Орочко сказала мне: «Володя, но нельзя же так безбожно наигрывать!» А я пытался тогда нащупать характерность своего персонажа, искал особенности пластики моего Старичка. Придумал ему походку, особый постав тела — Старичок боялся собак, и нужно было, чтобы эта внутренняя особенность была выражена внешне. Человек, который патологически чего-то боится, и ходит соответственно. Тем более, водевильный персонаж! Всё должно быть на грани гротеска, но внутренне оправданного гротеска. Придумал оттопыренную губу и растопыренные пальцы и старался с помощью этих внешних приспособлений влезть в «шкуру» моего персонажа, найти его органику. И в итоге у меня получилось! Меня потом хвалили за эту роль. Значит, я действовал правильно. Но сначала, конечно, моя работа над ролью производила на окружающих странное впечатление.

А для меня ничего странного в этом не было. Как человек создаёт для себя одежду — ищет нужный материал, перебирает варианты фасона, определяет нужную гамму цветов, потом, в соответствии со своей фигурой, шьёт костюм — так и я пытался соединить воедино разрозненные элементы моего будущего персонажа. Я искал нечто, что должно было выявить существо задуманного образа. Причем это касалось не только внешних вещей. Я должен был найти и внутреннее оправдание внешнему рисунку, чтобы ни одна деталь не разрушила цельность сценического характера. И конечно, эти поиски не были абстрактными. Всё изначально было очерчено драматургом, исходило из обстоятельств пьесы и роли. Просто это был определённый этап в формировании образа, его скелета. Я видел — так работал Николай Олимпиевич Гриценко. Мои поиски не были формальными. И поначалу меня снимали с ролей именно потому, что я не успевал привести всё задуманное к органике живого человека на сцене. Я старался присвоить себе не только жесты, но и мысли персонажа. Так я понимал формулу К. С. Станиславского «ищи роль в себе, а себя в роли». Но эта метаморфоза не могла произойти механически. Требовалось определённое репетиционное и внерепетиционное время. Я должен был смотреть на мир глазами персонажа. Слова и манера поведения были его, но чувства оставались моими. И прежде чем соединить все эти детали, найти органику задуманного характера, я долго маялся…

Повторяю, я — актёр голодный. Никогда не забуду тех чувств, которые охватывали меня, когда я подходил с учащённо бьющимся сердцем к очередному распределению ролей в новой пьесе и не находил себя в списке. Это было для меня большим ударом. Наверное, потому, что я безумно хотел работать, жаждал этого, как и всякий актёр. Иначе зачем я пришел в театр?

Уже в зрелом возрасте, будучи известным актёром, я панически боялся сдачи нового спектакля художественному совету. Никогда не мог сыграть на уровне репетиций, всё наработанное куда-то уходило, и я совершенно терял юмор. Почти всегда за этим следовало предложение заменить исполнителя. И даже моя, можно сказать, коронная роль Лаунса в «Двух веронцах» далась мне не сразу.

Пока мы репетировали с Евгением Симоновым, всё шло хорошо. Но как только я выходил на показ, всё рушилось. Меня охватывало какое-то странное оцепенение. Я говорил те же слова, выполнял те же мизансцены, производил те же движения, но это было абсолютно не то! Это был другой актёр, было другое звучание, потому что пропадало необходимейшее свойство актёра — заражать публику. И перед последним просмотром Рубен Николаевич сказал мне: «Понимаете, Володя, мы заменим вас более опытными актёрами, а потом вы органично войдёте в спектакль». Я понимал, что значит эта фраза в устах Рубена Николаевича. Он мягко стелил — кто бы потом стал с нами заниматься!.. Но случай помог мне!

Произошло это во время гастролей в Сочи. С утра я шёл на просмотр мрачный, рассеянный. Выйдя из гостиницы, вспомнил, что забыл лак, которым нужно было приклеивать парик. Возвращаться не хотелось — в приметы я верю. Но и без лака нельзя было идти. Я вернулся, долго искал лак, нашёл. Вышел и понял, что теперь забыл парик. Хорош! — лак есть, а приклеивать нечего! Вот так разволновался, что потерял всякий контроль над своими действиями. Потом ещё последовал ряд несообразностей. И вдруг наступил такой момент, когда, перегруженный переживаниями, я вдруг почувствовал облегчение. Махнул на всё рукой, сказал себе «будь, что будет» и вышел на сцену совершенно свободный, и с первой реплики понял, что меня принимают! Я начал обретать смелость, у меня появились юмор, импровизационное самочувствие, и я закончил показ под аплодисменты! Это было моим завоеванием. Значит, я всё-таки что-то преодолел в себе! Роль пошла и стала одной из лучших моих ролей.

Чувство отчуждённости от ролей, которые выпадали на мою долю, преследовало меня ещё долго. Вдохновлённый примером Николая Гриценко, который был для меня бесспорным авторитетом в актерском искусстве, я, получив очередную роль, всегда пытался придумать какую-то форму. Образно выражаясь, я шил себе некий «кафтан», подходящий для моего персонажа, и пытался подогнать его к своей фигуре.

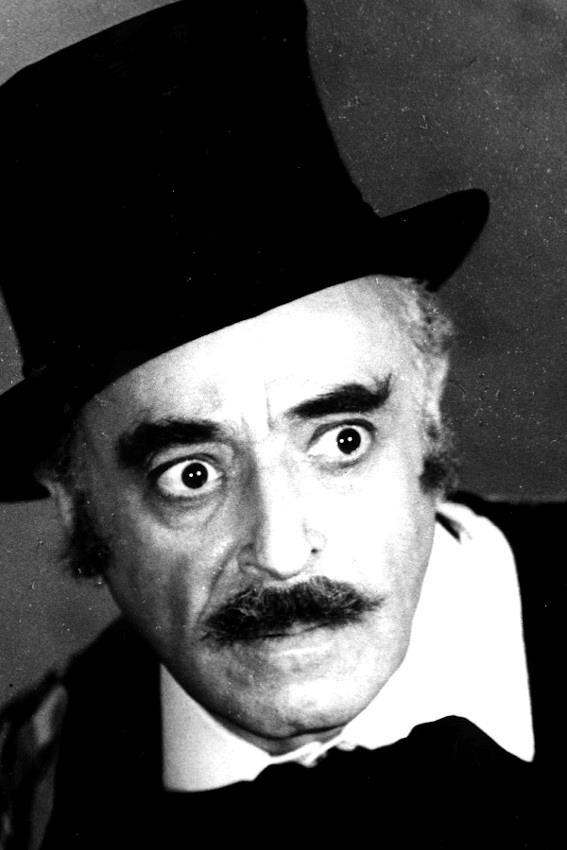

В спектакле «Великая магия»

Я же видел, Гриценко всё делал именно так! Он утрировал походку, утрировал жест, утрировал речь, утрировал всё! Он накапливал несвойственные ему, но необходимые для выявления персонажа психофизические особенности. Потом, по мере своего актёрского приближения к образу, всё смягчал, убирал лишнее и получал в итоге то, к чему стремился. Так он осваивал роль и всегда добивался удивительных творческих результатов.

Так же и я, почувствовав перебор, перекраивал «кафтан», приближая его к своей фигуре, и, окончательно испугавшись наигрыша, приходил опять к себе. Потом, понимая, что условный Куропаткин или Лаунс, или Журден — это совсем не я, а кто-то другой, начинал «шить себе костюм» заново, но уже более осмотрительно приближая покрой к своей фигуре. Надо было найти необходимую меру приближения к персонажу. И в конце концов я находил «роль в себе, а себя в роли». Этот процесс постижения роли, процесс создания сценического характера был для меня мучительным почти на протяжении всей моей актёрской жизни.

Репетируя Журдена в «Мещанине во дворянстве», я тоже долго не мог найти характерные контуры образа. Казалось, всё находится где-то рядом. Если пьеса, сочиненная в семнадцатом веке, живо воспринимается и сегодня, значит и зацепки к роли надо искать не в прошлом, а сейчас, вокруг себя — в трамвае, на рынке, где угодно. Это должен быть непременно понятный нам, современный человек, явление нашей сегодняшней жизни. И я нашёл прообраз моего Журдена в лице полковника Щенкова — безапелляционного руководителя нашей военной кафедры.

Но искать прообраз совершенно не обязательно. Характер может родиться сам, от мгновенного актёрского впечатления от образа. А можно и помочь себе, воспользовавшись отдельными чертами знакомых людей, и, уподобившись гоголевской Агафье Тихоновне из «Женитьбы», составить в воображении идеальный внешний облик будущей роли. Помните? «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича!..» Для работы над ролью методика этой незадачливой невесты вполне может пригодиться.

О Никулине

Никулин обладал одним драгоценным свойством — умением помогать. Понятно, что ему, по сравнению с другими, было легче делать добрые дела, понятно, что он был вхож в самые высокие кабинеты, — срабатывал имидж. Но ведь важно, что ему хотелось сделать кому-то добро. Кто-то может сказать, что в этом был и какой-то элемент самоутверждения: вот другие не могут, а я могу. Дай Бог нам всем так самоутверждаться! Он и мне помог, когда у меня возникли проблемы со здоровьем, он сам предложил позвонить академику Чазову. И позвонил, и организовал консультацию. Жила в нём эта готовность помогать другим.

Думаю, на наши отношения во многом повлияло и то, что оба мы были фронтовиками. Людей, прошедших войну, объединяет некая только им понятная тайна.

А позднее нас ещё больше сблизило, наравне с творческими поисками, и некоторое сходство судеб и связанные с этим проблемы. Юра, закончив карьеру клоуна, возглавил Старый цирк на Цветном бульваре, который носит теперь его имя, а я, продолжая играть на сцене театра имени Евг. Вахтангова, стал ректором Щукинского училища.

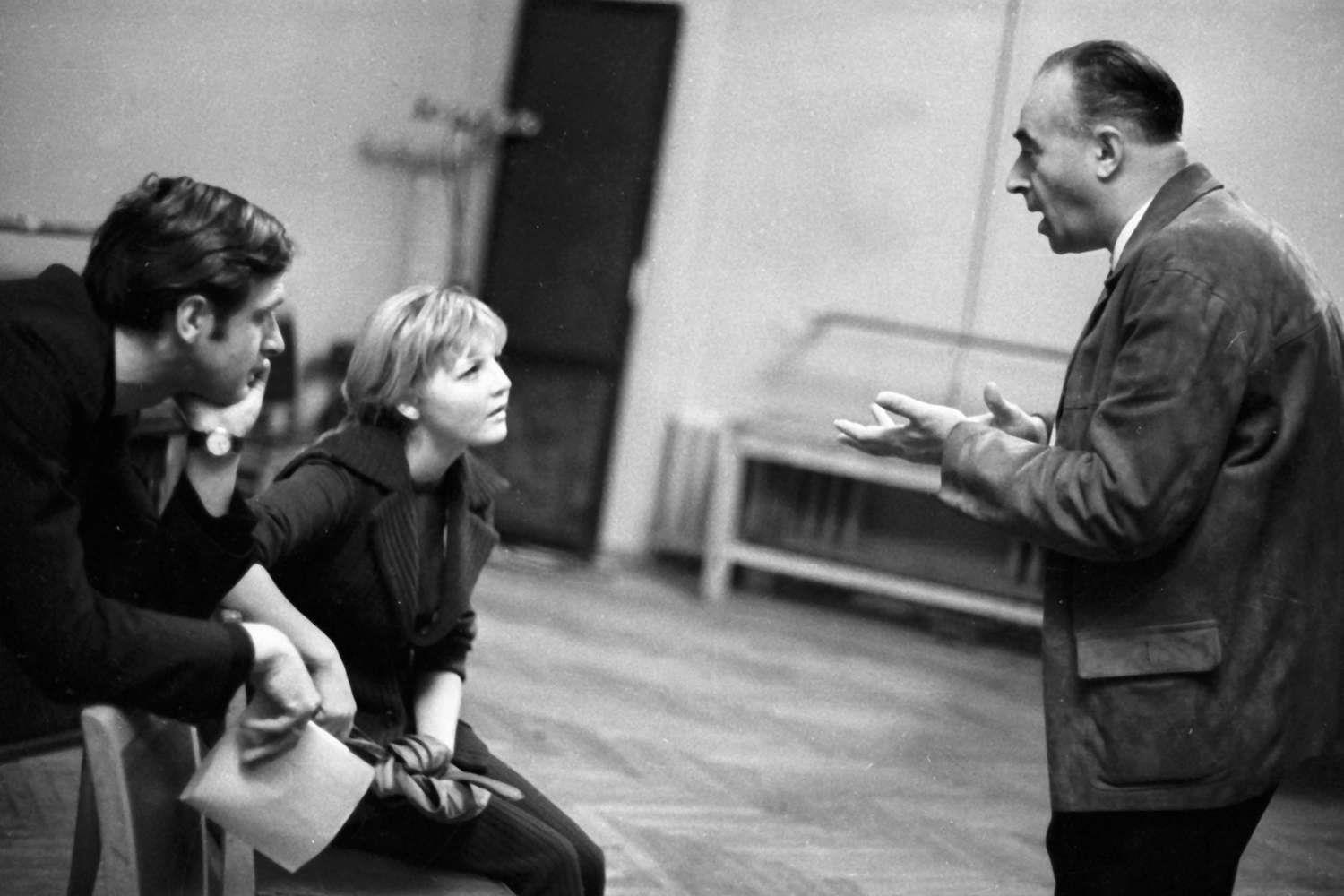

Владимир Этуш ведёт занятие в Театральном училище имени Щукина (фото Александра Макарова)

Ну и, конечно, благодаря Юре, я очень хорошо отношусь к цирку. Он вызывает у меня самые разные, в основном, положительные, эмоции. Я люблю клоунов, хороших клоунов — это очень сложное искусство сделать точную смешную сценку без пошлости, без чудовищного наигрыша — мало кому дано. Юра был очень хорошим клоуном. Говорят, что сейчас место клоуна номер один в России вакантно. Хотя, думаю, что Никулин никогда и не претендовал на это место.

И здесь уместно вспомнить слова, приписываемые великому скрипачу Иегуди Менухину, который на вопрос, какое место он занимает в иерархии мировых знаменитостей, ответил:

— Пожалуй, второе, — ответил он.

— А кто же первый?

— Ну, первых много…

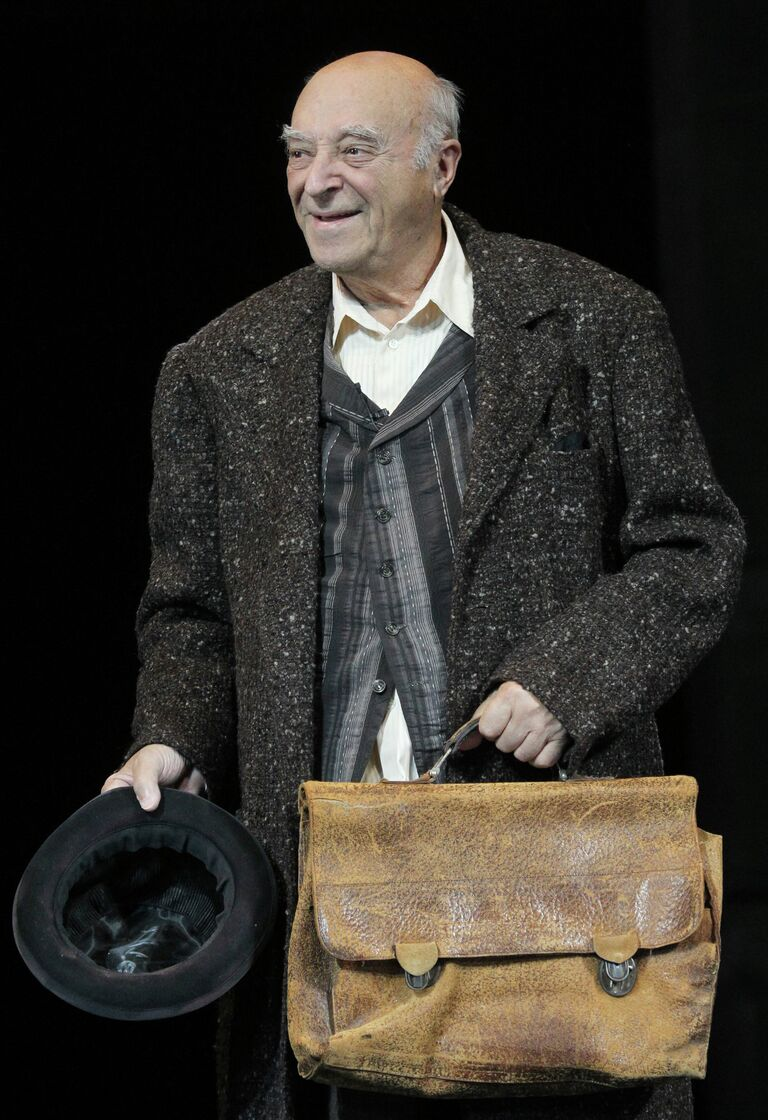

В спектакле «Пристань» (фото Владимира Федоренко)

О мастерстве

Вообще, мастерству в своей профессии нужно учиться всю жизнь. А в нашем деле, где не существует конвейерных процессов, особенно. К каждой новой роли актёр должен подходить как бы заново. И каждый раз открывать тайны характера. Я благодарен своим учителям, наставлявшим меня в премудростях профессии. И я не стесняюсь признаться, что порой учусь и у своих учеников. Актёр кончается тогда, когда перестаёт учиться. И если в театре существует дух студийности, экспериментаторства — это живой театр.

***

***