К вопросу о морской обороне Севастополя в Крымскую войну

Автор: Bell300Пока готовится более подробная и связная статья по "броненосцу обр. 1854 г." для затравки выложу ряд соображений на смежную тему.

...

Война 1853-1856 годов известна у нас как Крымская война, поскольку основные боевые действия происходили именно на Крымском полуострове и вокруг него.

Черноморский флот на начало Крымской войны по своему количественному составу и качественным характеристикам был весьма слаб. Все основные боевые корабли – фрегаты и линкоры (в современном понимании) были парусными и не имели паровых двигателей. Сравнительно современных пароходофрегатов было немного (менее 10 бортов в целом на все Черное море) и, при этом, все они были колесными. Не смотря на это, наличных сил Черноморского флота было достаточно для проведения успешных операций против столь же немногочисленного турецкого флота, который, к тому же, существенно уступал русскому в уровне подготовки личного состава (хотя несколько превосходил по качеству кораблей нетурецкой постройки).

В результате, на первом этапе войны удалось провести ряд успешных боевых операций против османов – сорвать высадку десанта на южном берегу Кубани, победно провести первый в истории бой паровых кораблей и, как венец всего, одержать блестящую победу в последнем в истории крупном бою парусных кораблей, то есть в Синопское сражение.

Во главе Черноморского флота на тот момент стояли весьма грамотные, опытные и решительные военачальники, ученики и наследники безвременно ушедшего Лазарева – адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин. Высший офицерский состав, флагманы так же прошли лазаревскую школу. По количеству мудаков, карьеристов и случайных людей Черноморский флот в этот период, судя по всему, был на самом последнем месте едва ли не за всю историю русского военно-морского флота. Выучка личного состава так же была на очень высоком уровне, но… подробное описание заслуг адмирала Лазарева в период его руководства Черноморским флотом явно выходит за рамки данного опуса. Желающие могут это сами найти в сети.

Однако, вступление в войну двух крупнейших в мире морских держав – Великобритании и Франции – привело к тому, что русский Черноморский флот на этом театре военных действий оказался в явном меньшинстве. Причем не только в количественном (соотношение сил вдруг стало не менее 3 или даже 5 к 1), но и в качественном, поскольку противник теперь располагал линейными кораблями и фрегатами с паровыми машинами и винтовыми движителями, а число только таковых было даже больше, чем всего было в наличие русских линкоров.

А теперь о самом главном событии войны, предопределившем весь ее дальнейший ход - затоплении кораблей на входе в Севастопольскую бухту.

Затопление кораблей с объективной точки зрения было совершенно неоправданно. Сама узкая и вытянутая форма бухты, расположение заранее устроенных береговых батарей по всей глубине бухты, а в завершении – закрытая от ударов извне позиция всех (более десятка) крупных кораблей русского флота, делали невозможной операцию по прорыву вражеского флота внутрь бухты. Тут позволю себе процитировать себя любимого из раннего:

Вообще, в принципе, могут быть только 2 варианта развития событий:

1. Флот противника пытается прорваться внутрь бухты

2. Флот противника НЕ пытается прорваться

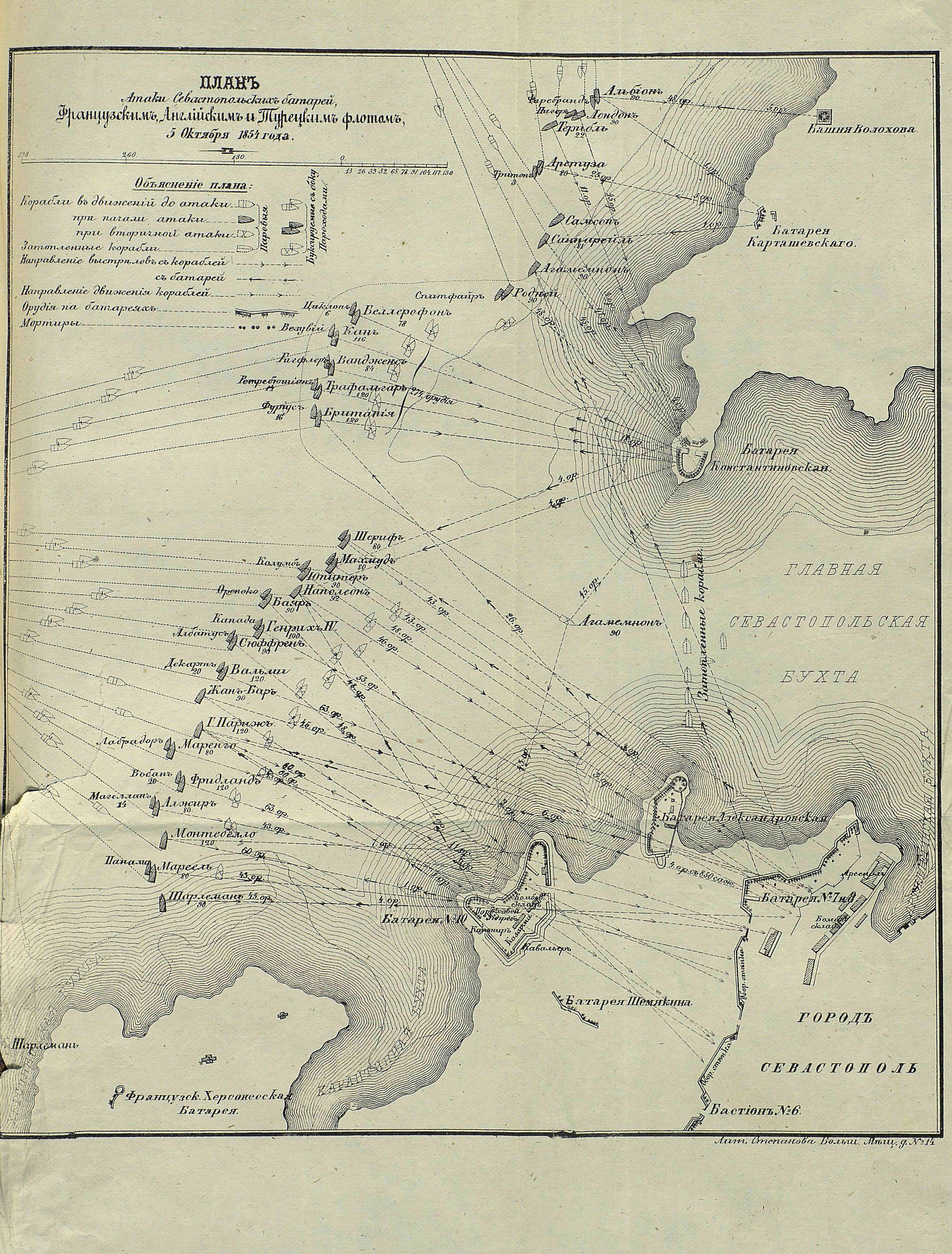

Нам (и Косте) достоверно известно, что противник в октябре атаковал передовые батареи - Карантинную, Александровскую, Константиновскую, Телеграфную и Волохову башню. В организованной и массированной бомбардировке ВНЕШНЕГО периметра укреплений принимали участие практически все наличные крупные корабли союзников - 25 бортов. И нихрена путного у них не вышло! Собственно город и наземные укрепления практически не пострадали.

Наличие кораблей, затопленных между Александровской и Константиновской батареями никак не мешало подойти флоту противника ближе 800 ярдов. А точнее - мешали им совсем не "затопленные корабли", а мощный огонь передовых береговых батарей, которые с самого начала бомбардировки показали врагу всю смертельную пагубность приближения.

Если бы они все-таки попытались это сделать, то ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСЕКАЯ линию затопления кораблей, противник попал бы в зону досягаемости Александровского бастиона и Николаевской батареи с южного берега, и Михайловской батареи с северного берега бухты. Учитывая сокращение дистанции, это привело бы к еще бОльшим повреждениям вражеских кораблей. БОльшим, чем те, которые исторически известны.

С точки зрения урона, нанесенного противником нашим батареям ситуация такова - несмотря на многочасовой обстрел, врагу не удалось подавить вышеуказанные передовые батареи и бастионы. А из этого исторического факта следует, что в случае попытки "быстрого прорыва" внутрь бухты, подавления батарей не случилось бы и подавно. А при этом противник входил бы зону обстрела все большего числа орудий и получал бы урон, значительно превосходящий тот, который смогли нанести передовые форты.

А в конце своего пути оставшиеся в строю корабли противника встретили бы в центральной части бухты 14 линкоров, не считая фрегатов и пароходов, которые могли занять фланги и промежутки.

Вход в сравнительно узкую и протяженную Севастопольскую бухту фактически был бы походом в один конец

После этого из бухты никто бы не ушел...

По моему скромному мнению, всё это было вполне очевидно для британских и французских адмиралов.

А потому все эти их послевоенные разговоры про сорванные планы и съеденные шляпы из-за коварного затопления русскими своих кораблей - не более чем звиздежь на тему "мы бы им надавали, если бы они нас догнали". В реальности (альтернативной) никто бы ни в какую бухту не полез. Даже имея двукратное превосходство в винтовых кораблях (а парусным в стесненных условиях бухты делать было нечего).

Для Меншикова же затопление флота было нужно не для закрытия бухты, а для перевода сил флота на берег, для наземной обороны города. То есть это была чисто хитрожопая интриганская игра против флотских, чтоб заставить их самих оборонять Севастополь.

Ну и выше еще не учитывается фактор минных заграждений, которые уже были сравнительно успешно применены на подступах к Петербургу. Всего лишь несколько мин на входе в бухту вполне могут вывести из строя головной корабль атакующей колонны, что нарушит ее движение и сорвет атаку. Даже если это не так (с учетом реальной мощности зарядов и толщины корпусов), то противник все равно будет этого опасаться.

Итак, вероятность прорыва союзников внутрь Севастопольской бухты исчезающе мала даже без затопления русских кораблей. И потребовалось бы очень сильно постараться, чтоб спровоцировать их на этот самоубийственный шаг.

Ну, допустим, это все мои личные фантазии, однако, вот описание предвоенного плана защиты Севастополя авторства вице-адмирала Корнилова https://mil.sevhome.ru/voenistor/crimeanwar/obshiewoprosy/a-s-menshikov-i-v-a-kornilov-dva-plana-zashhity-sevastopolja/

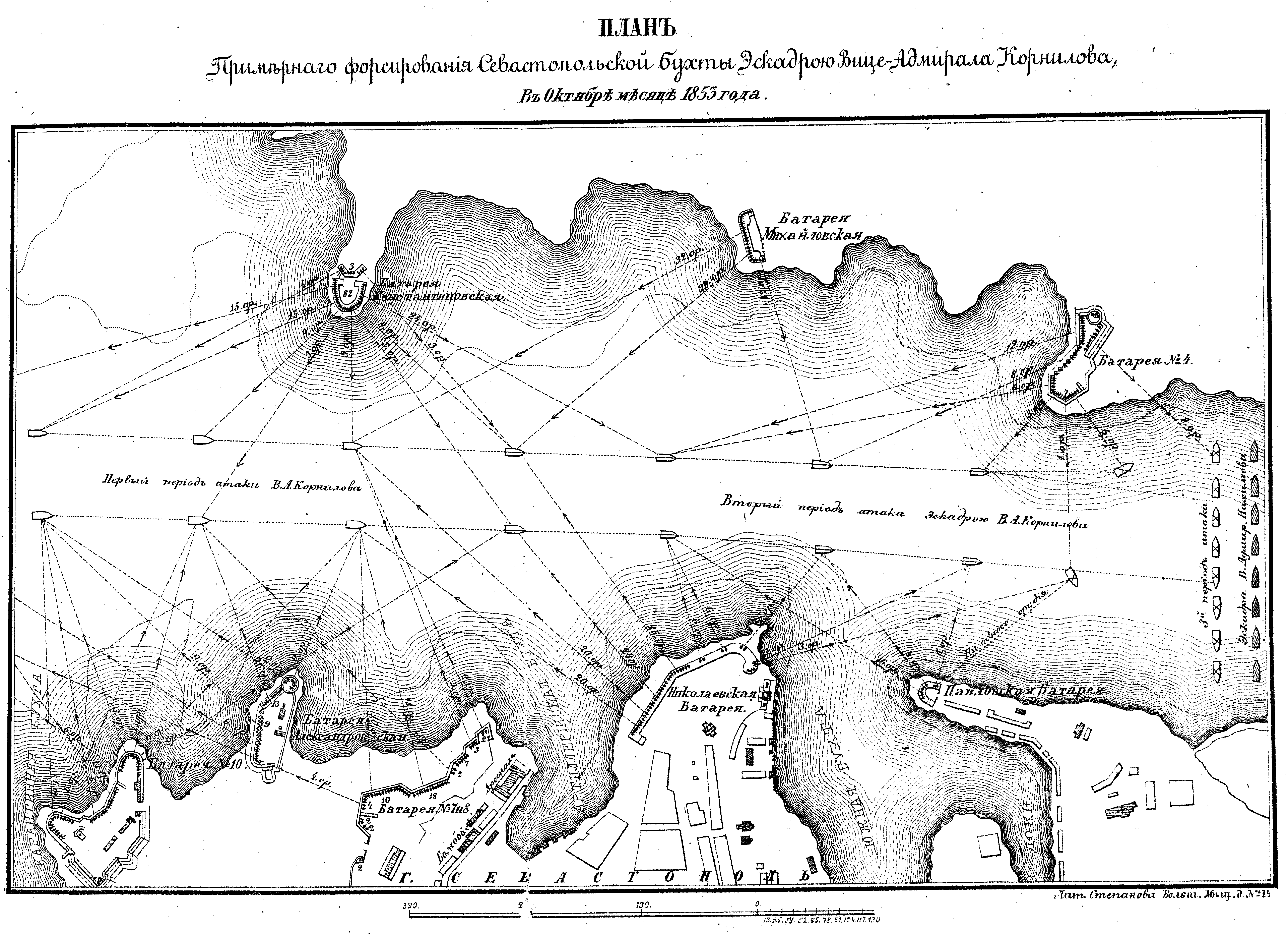

Не буду здесь объемно цитировать, сами можете все прочитать по ссылке. Приложу только оригинальную схему для более качественного понимания: