Современная полупроводниковая индустрия. Силиконовая долина, китайское чудо и наши 90-е

Автор: Ярослав ГеоргиевичСлучайно загрузил в себя содержимое десятка статей о полупроводниковой индустрии, а попутно в целом на тему экономики и её истории. Ниже — выборочно и по верххам то, что показлось интересным, многие вещи отлично дополняют старую заметку "Как работает капитализм?"

В самих текстах первоисточников интересного куда больше, так что если есть время и желание, рекомендую именно их и читать (ссылки в конце).

Кратенько, как всё устроено.

Сам сталкивался только с двумя нижними уровнями пирамиды и с тем, что под красными стрелочками, про остальное пишу на основе прочитанного (ну что-то отрывочное ещё слышал-знал до этого).

Картинки с пирамидами несколько спорные, но ладно. Вершины — фабрики, которые собственно и выпускают полупроводниковые кристаллы. В виде таких пластин, которые потом нарезаются на квадратики отдельных чипов, запаиваются в корпуса и продаются:

Технология сложная, это не как принтер: напечатал и забыл. Всё может делаться за сотни итераций, повторяющих около десятка основных операций. И процент выхода не стопроцентный. Важнейший показатель «выход годных» (красное - это дефектные чипы).

Мельчайшая соринка, или ошибка, и получаем эти красные квадратики. Отсюда все эти требования к стерильности, перчатки и халаты.

И хорошо, если у нас просто не работает одно ядро процессора из нескольких - тогда можно продать условный "Пентиум" как условный "Селерон", и вернуть хотя бы часть денег.

Дальше по первой картинке. В основании пирамиды, ниже верхнего треугольничка — всё то, что для производства нужно (оборудование, материалы, специализированное программное обеспечение и IP-ядра процессоров). В двух словах: это писец как много всего и писец как непросто. Где-то мелькало утверждение, что современные процессоры и инфраструктура вокруг их создания — самое сложное, что создало человечество. Утверждение если и не верно, то близко к истине.

Заслуживает интереса ещё вот это:

Это те, кто собственно проектирует рабочий процессор, собирая из конструктора IP-ядер и дописывая нужное на специализированных языках. На первой картинке бесфабричные конторы — они только проектируют, а изготовление дают на аутсорс. На второй картинке конторы-разработчики с собственным производством. Не знал, что AMD, Nvidia и IBM не имеют своих производственных мощностей, это прямо удивительно. Такие конторы у нас если что тоже есть, схемы рисовать - это вам не мешки ворочатьчипы изготавливать.

Можно ли создать у себя в стране независимое производство современной микроэлектроники?

На четвёртом уровне пирамиды скромно притулилась ASML. Это контора из Нидерландов, которая единственная в мире производит сейчас фотолитографическое оборудование для самых современных техпроцессов. И вот например история, как под давлением США правительство Нидерландов приняло «суверенное решение» не давать ASML лицензию на продажу своего самого последнего оборудования в Китай: США надавили на Нидерланды и заблокировали продажу в Китай оборудования ASML для EUV-литографии.

Это узкое место. То есть — и мы, и Китайцы вынуждены работать на устаревшем оборудовании, которое нам так и быть разрешают поставить. И если перекроют кислород, то работать будем только до тех пор, пока оно не выйдет из строя, а дальше — всё. А машины там безумно сложные, которые создавались десятками лет.

Такая ситуация никому не нравится. Китайцы делают что-то своё, мы, вероятно, тоже.

Ну и цитата из статьи от 22-го года:

Ни одна страна в мире не сможет локализовать производство микроэлектроники по техпроцессу меньше 90 нм.

И не только потому, что кому-то могут что-то не продать. А банально потому, например, что произведённый на одних только отечественных комплектующих и одними только отечественными рабочими американский смартфон оказался… Больше чем в два раза дороже произведёного в Китае и, следовтельно, никому не нужен.

А при производстве процессоров используется куча расходников, там чего только нет. Зачастую цена и качество у зарубежных аналогов этих расходников выше отечественных (для любой страны кроме какой-то одной счастливицы), так что если использовать всё только своё, это приведёт к банальному проигрышу в конкурентной борьбе.

Выгоднее вообще все чипы покупать, ничего не производить, это обычно дешевле. Даже для военных нужд. Вот только… В текстах интересная мысль — «закладки» в процессорах, которых так боялась всегда наша военная приёмка, выглядят больше мифом и страшилкой. Есть способ подгадить гораздо изящнее: искусственно занизить надёжность чипов, так, чтобы сначала всё было как будто нормально, но после нескольких лет эксплуатации начались проблемы. И вот это уже реально совершенно реально, и вполне просто сделать.

Ещё можно только разрабатывать процессоры, как та же Nvidia (а такие конторы у нас, повторюсь, есть), а изготовление отдавать полностью на аутсорс. Тоже дешевле. Но опять же, есть не совсем нулевая вероятность что (а) маски попробуют свистнуть, провести реверс-инжениринг и стащить какие-то наши уникальные идеи (б) намеренно подпортят, опять же занизив надёжность, причём — в каких-нибудь местах, где это не сразу заметно (например, в цепях коррекции ошибок). Выглядит паранойей и страшилкой из разряда «закладок», но отсутствие паранойи не значит, что за вами не следят.

Гонка нанометров

После появления каждой новой технологии (45нм, 32нм…) — первые заводы-монополисты обладающие ей и рубят основную прибыль, а те, кто приходят на 2-5-10 лет позже старта — вынуждены работать практически по себестоимости. В результате денег тут заработать крайне сложно (без монополии и без дотаций).

А вот количество производителей, которые могут выдерживать темпы конркуренции и создавать чипы с самым современным техпроцессом (на 20й год). С каждой итерацией — раньше это было два года, сейчас скорее три — их всё меньше. Конкуренцию выдерживают не все.

Но, к слову, «Закон Мура» — это тот, по которому каждые два года мы получаем новый техпроцесс и запихиваем на одну и ту же площадь кристалла в 2 раза больше транзисторов — вот-вот издохнет, там уже дошли до таких физических ограничений, что дальше уменьшать уже может не получиться. Что будет дальше, пока непонятно, но очень интересно посмотреть. На этом моменте можно было бы вырваться вперёд, но тут проблема, что крупнейшие игроки рынка это сами тоже понимают и тратят на исследования немалые бабки.

Ещё очень интересная вычитанная в статьях мысль: по всему миру микроэлектроника — жёстко датируемая область. Производители освобождаются от налогов, в Китае государство стриот заводы для SMIC, который ими потом просто управляет, муниципальные власти подготавливают инфраструктуру… Бабки вливаются несусветные, десятки миллиардов, и так везде. Без этого не работает.

Ещё один вопрос, надо ли участвовать в этой безумной гонке и стараться быть среди первых. Для большинства задач хватает более «простых» и, что главное, дешёвых чипов. Гонка нужна в основном только для тех процессоров, которые в телефонах и в ПК, и за получение характеристик которых потребитель по всему миру готов давать бабки. Но есть куча задач, которые решаются куда более простыми устройствами.

Мы, к слову, производили и производим всякое такое, из попроще. И даже продаём. Правда, в виде готовых пластин — их прячут в корпуса уже где-то там, за границей, и потом продают нам же уже в составе импортных материнских плат и прочего, с подписями «Made in China/USA/Тайвань…». Это, кстати, не только к чипам относится, есть ещё ряд высокотехнологичных изделий (например, камеры для АЭС), которые делаются у нас, а потом отвозятся куда-то, где на них только наклейки клеют, и продаётся всё это под видом продукции какой-нибудь серьёзной демократической страны с безупречной репутацией.

Про высокотехнологичный бизнес и почему у нас не сделать Силиконовую долину

…самое большое широко распространенное заблуждение о высокотехнологичном производстве — это то, что там очень высокие прибыли

…В реальности все оказывается не так: высокотехнологичный бизнес — имеет высокие требования к капиталу, сроки окупаемости длинные, риски всегда есть, прибыль капает медленно и не поражает воображение

Высокотехнологичный бизнес — создает продукты с высокой долей расходов на разработку, требующий проведения большого количества операций. Соответственно, для коммерческого успеха необходимо много дешёвого капитала, минимальные дополнительные расходы на логистику и бюрократию, максимальные объемы продажи по всему миру для того, чтобы стоимость разработки «размазывать» на максимальное количество экземпляров конечной продукции.

Высокотехнологичный бизнес: десятилетиями вливаем миллиарды, и только лет через двадцать начинаем получать реальный профит... Если находим миллионы покупателей для нашей продукции. Если нет, то нет.

Низкотехнологичный бизнес — создает прибавочную стоимость перемещая товары, созданные другими, и создают товары для производства которых нужна одна технологическая операция без большого количества собственной интеллектуальной собственности. Зачастую географически привязан к источнику ресурсов (ГЭС, угольный разрез, месторождение нефти, месторождение инженеров для аутсорса).

Низкотехнологичный бизнес — построили дом, продали квартиры, профит. Или открыли контору, которая пишет программный код для зарубежной конторы.

И вот тут важный момент, который я в своей старой заметке не учитывал. Для того, чтобы окупилось что-то очень дорогое в разработке, оно должно продаваться очень большими партиями. Тогда возможно размазать себестоимость по большому количеству экземпляров продукции и конкурировать на рынке. Иначе продукция выходит золотая и никому даром не нужна, её не купят вообще, и ничего так и не отобьётся.

Военные заказы обычно (если на момент заказа страна не ведёт войны) именно такие. Но там высокая стоимость оправдана, это инвестиции в свою безопасность, и деньги тратятся. Поэтому военка — трамплин для множества контор, которые могут раскрутиться на специализированной продукции, а потом начать производить что-то гражданского применения.

И в итоге получается: если ты не государство с кучей денег налогоплатильщиков и правом использовать их туда, куда захочешь, заниматься всем этим высокотехнологичным (и в особенности запускать с нуля!) сложно, дорого, опасно (риски огромные) и не выгодно. В качестве примера наша контора, которая сделала ставку на MRAM, ставка не оправдалась, и теперь они как чемодан без ручки (по крайней мере, так было на момент написания статьи, надеюсь, там всё разрулили).

Ещё важный фактор. По понятным причинам те, у кого в нашей стране есть деньги, имеют их с низкотехнологичных бизнесов с соответствующим бэкграундом и лезть во что-то в сложное, с туманными перспективами отбить вложения, не хотят. Да и обстановка не располагает.

При капитализме бизнес обязан всегда делать то, что максимально выгодно — без возможности выбора. В хорошие, безопасные времена — то, что выгодно в среднесрочной перспективе. В нестабильные — то, что выгодно в самой краткосрочной перспективе. А о долгосрочной перспективе пусть голова болит у государства…

Вода течёт с гор вниз… А капиталы — туда, где меньше затрат, и больше прибыль. И занимают пустоты, которые находятся «выше», только когда снизу всё уже залито под горлышко и прибыли не получить.

А ещё проблемы с таможнями, законодательство.

В условиях идеализированной конкуренции норма прибыли «простого» бизнеса стремится к нулю, и в странах где капитализму уже сотни лет — это вынуждает постоянно что-то придумывать ради лишнего процента прибыли и в крайнем случае — идти в «неприятный», высокотехнологичный бизнес. Вы не можете открыть еще один магазин — во всех «вкусных» местах все уже открыто, вы не можете пробурить скважину к «легкой» нефти — все удобные месторождения уже закончились, вы конечно можете идти в строительство — но из-за дичайшей конкуренции вынуждены довольствоваться единицами процентов годовых.

В России же в начале 90-х выжил и был приватизирован именно простой бизнес, и первое поколение либеральных бизнесменов лоббировали такие изменения законодательства, которые позволяли сохранять высокие доходы без ухода в высокие технологии. Поскольку гражданского высокотехнологичного бизнеса практически не было — его интересы и некому было защищать.

А что там Силиконовая долина?

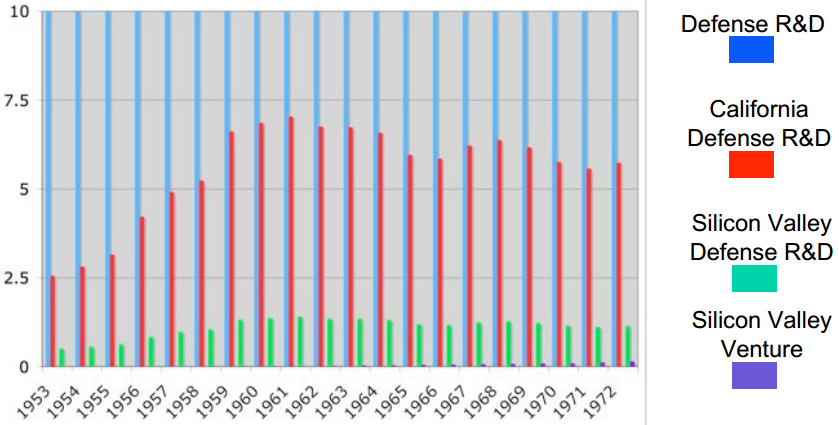

А в неё десятками лет вливали деньги через госконтракты и оборонку (зелёный столбик), и только через десять лет начало на этом фоне проявляться хоть что-то, связанное с инвестициями в гражданскую продукциею (сиреневый столбик).

В кремниевой долине — в 50-х годах компании выполняли военные заказы на разработку различной электроники (радары, апполон, бортовые компьютеры для баллистических ракет и проч), и государство было крупнейшим покупателем на протяжении 60-х годов. Государство оставляло интеллектуальную собственность за исполнителями, но требовало предоставлять лицензии другим отечественным компаниям.

Да, если верить написанному, в США очень крутая схема.

Лишь после того, как базовая технология на западе была доведена до серийного военного производства и оплачены все затраты на разработку, исполнителями получены «закрывающие» патенты — приходили коммерческие компании, и находили применения в гражданской сфере — с ростом объемов производства на порядки с соответствующим снижением себестоимости.

А когда серийная гражданская продукция начинала удовлетворять всем требованиям военных — её начинали напрямую использовать в военной технике — пользуясь её чудовищно низкой стоимостью. Это у буржуев называется COTS — Commercial Off-The-Shelf, дешево и сердито.

Напомню, появлению того же интернета мы обязаны военным проектам, когда пытались создать отказоустойчивую сеть связи, способную пережить атомную войну.

Да и вообще, видимо, всё нынешнее великолепие, с персональными ПК и телефонами, это всего лишь прямое следствие холодной войны. Не будь её, прогресс бы если не остановился, то замедлился в разы.

И ещё страшное:

Intel тратит на исследования и разработки (R& D) 10.6 млрд$ в год

То есть — у них и так фора, но это не мешает им продолжать увеличивать отрыв.

Заодно вот, про машинки ещё:

Совершенно аналогичная ситуация и с автомобилями: Автоваз потратил на разработки в 2012-м году 1.7 млрд рублей, а Volkswagen — 12.8 млрд$, в 263 раза больше.

И это если всякие разные другие проблемы не вспоминать.

А что там у Китайцев?

В Китае не было приватизации по образцу России — и крупные компании, занимающиеся простым высокодоходным бизнесом (добыча и первичная переработка природных ресурсов, энергетика и проч.) так и остались государственными. Приватизировали наоборот, компании помельче, где после покупки впахивать нужно, а не купоны стричь.

Да и вообще делается там всё разумно. Бешеные дотации от государства (где только деньги берут), отличная логистика — всё располагается рядышком, возить не надо, и около портов, чтобы сразу по миру рассылать. Кадры опять же, покупка технологий, иностранных специалистов и т. д.

И вот уже китайский SMIC, основанный всего-то в 2000-м году, несмотря на все санкции и ограничения за двадцать с хвостиком лет развается до техпроцесса 7нм (интересно, как это получилось без покупки оборудования ASML, но настолько глубоко я уже не влезал).

А ведь, как говорят, в начале 90-х китайцы пытались купить наши технологии — у самих даже и такого не было… Сейчас мы уже далеко позади.

А что у нас?

Если кратко — всё не так плохо, многое есть. И куча всего уникального (тут правда больше про атомную область и прочие, но хотя бы есть что предлагать миру). Какие-никакие чипы мы тоже делать можем, закрывая хотя бы минимальные потребности военки в случае полной торговой блокады. При этом полностью переходить на «своё» очень дорого и в обычных условиях не окупается. Ну и да, чтобы если не догнать, а хотя бы сократить отставание с тем же Intel, надо вливать ежегодно средства, соизмеримые со всем военным бюджетом, и этого ещё может оказаться недостаточно, и времени займёт десятки лет. Не говоря о том, что о прибыли с этого придётся забыть, сбыть по всему миру продукцию вряд ли получится, все ниши уже заняты, а внутренний рынок сильно ограничен.

При всём при этом, очень похожую задачу такой же запредельной сложности в нашей стране уже решали в процессе индустриализации, когда до неё почти ничего не было, а после — лучшее в мире оружие, свои двигатели, самолёты, ракеты, первый человек в космосе и атомная отрасль. Так что, дорогу осилит идущий, было бы желание.

Ссылки на источники:

1. Как устроена экосистема полупроводниковой индустрии (перевод, оригинал не искал)

2. Как работает микроэлектронное производство и что нам стоит дом построить?

3. Основы экономики полупроводникового производства

4. Микроэлектроника в России до и после 24.02.2022

5. Микроэлектронная индустрия в России (2012)

6. Почему в России почти нет гражданского/коммерческого высокотехнологичного производства?

8. Микроэлектроника для космоса и военных

9. В России создадут собственные литографы, поможет ли это отечественной микроэлектронике?

10. Советские микропроцессоры. Заводы «Интеграл», «Микрон» и «Ангстрем». Что они могут сейчас?