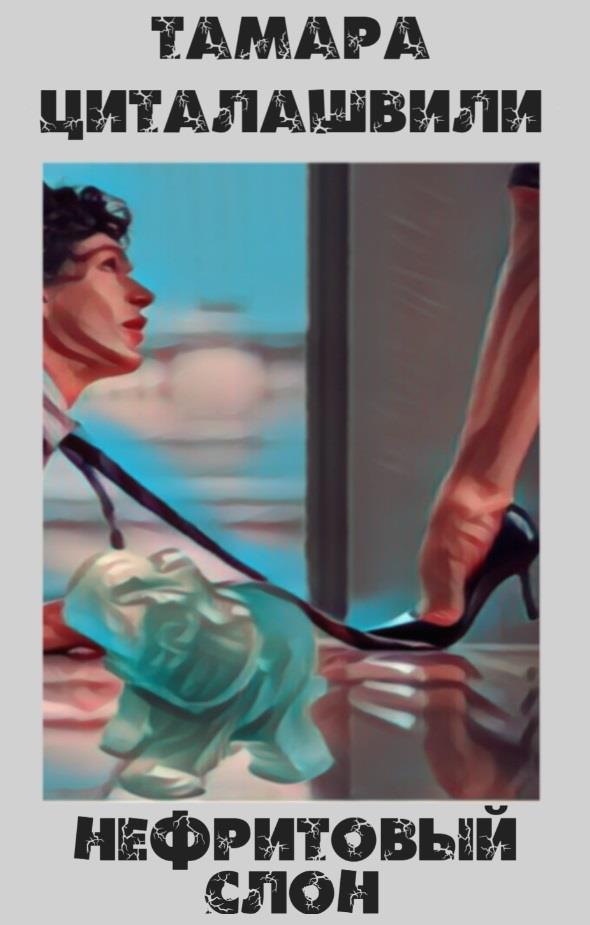

«Нефритовый слон» полностью на АТ

Автор: Тамара Циталашвили

https://author.today/work/446164 с этого момента тут живет «Нефритовый слон», завершенный, и полностью бесплатный!

Для меня это волнительный момент, потому что впервые на АТ у меня опубликован завершенный полноценный роман!

До этого были повести, рассказы и мой любимый кит-впроцессник «Новая Жизнь».

Так что для меня это целая веха в жизни на АТ. А ведь скоро, 23 мая, как раз исполнится два года, что я тут.

Просмотров кстати у «Нефритового слона» столько же, сколько постов у меня в блоге, 302.

Я уже писала, что сейчас в ТГ прохожу курс по изображению травмы в литературе, и он мне очень помогает глубже понять своих героев, Ташу и Юру.

Расписывала тут алмаз героя для них двоих, а до этого еще написала их диалог об их травмах (в романе его нет).

Хочу поделиться им с вами, но предупреждаю, тут масса спойлеров:

— Таша?

Юра касается моего плеча, на что я реагирую мгновенно. Поворачиваюсь к нему и заглядываю вопросительно в глаза.

— Что, родной?

— А расскажи мне о том, как ты пережила всё это…

— Хорошо. Ты мне потом расскажи тоже. Договорились?

— Да.

— Ок. Как говорят в таких случаях, начну сначала. Мне вообще повезло, в том смысле, что, хоть у меня и не было папы, зато была мама, причем буквально лучшая в мире. Она одна давала мне достаточно любви за двоих, учила всегда поступать по совести, научила стремиться и добиваться цели. Мне всегда ее любви хватало с лихвой. Лишь раз, когда мне исполнилось пять лет, и мама подарила мне того самого нефритового слона, я спросила ее, где мой папа. Мама расстроилась, отчего еще сильнее расстроилась я. Она же просто сказала, что они расстались до того, как он узнал о ее беременности и она никогда не собиралась сообщать ему обо мне.

Мне этого хватило. Больше я не поднимала эту тему никогда.

Но на втором курсе узнала о маминой болезни. Онкология мозга. Так получилось, что тогда закончилась квота, и маме уже не полагалось бесплатное лечение. Понадобились деньги. Ни один банк не одобрял кредит студентке, тем более на миллион рублей.

Мой однокурсник Володя предложил обратиться к его дяде. Тот дал мне денег с условием, что я никому, даже маме, про источник денег не скажу. Я согласилась.

Мне дали деньги на три года. Я бросила учебу, пошла работать. Маме лечение помогло. И казалось, что теперь точно все будет хорошо.

Но спустя два года рак вернулся, агрессивнее прежнего. Мама легла в хоспис. Я старалась хоть что-то откладывать.

Три года вышли и меня прямо из квартиры доставили к кредитору. Захватить я успела деньги и слона, которого вечно носила с собой.

В кабинете Волошина я узнала, какая меня ждет судьба. И деньги были не его, и долговое рабство оказалось тем, что стоило понимать буквально.

Знаешь, — я касаюсь его щеки, — пока нас везли, я сидела в состоянии ступора, думая лишь о том, что мама решит, будто я сбежала от нее… Потом, уже в лагере, утром, когда ела старую манку и пила помои, голод и жажда забили все иные мысли. В цеху мысль уже изменилась на «Как пережить тут десять лет?»

Шок и страх. Вечером ответили в барак, после ужина. Тогда увидела тебя впервые. И вот сразу произошел разрыв шаблона: представитель власти согрел, дал чаю, успокоил, утешил, пришил третью бирку, видя, что трясутся руки, и даже помог спрятать талисман. И на уровне подсознания я ждала, пока ты назовешь мне цену, что ты хочешь за все за это.

Ощущение несвободы ломало так сильно, будто я зерна, попавшие в жернова мельницы. Но стоило остаться с тобой наедине, и я снова становилась собой настоящей.

И месяца не прошло с того жуткого первого дня и ночи, когда я поняла, что кроме того, чтобы помочь мне бескорыстно, тебе ничего от меня не нужно.

Как-то раз, лежа в бараке ночью, я вдруг подумала о том, что на воле кроме мамы у меня вообще не было ни одного хоть сколько-нибудь близкого человека. А полная, пугающая, обезличивающая несвобода вдруг подарила мне мужчину, в чьей безусловной любви не приходилось сомневаться.

И, чем тяжелее бывало в цеху, чем холоднее в бараке, чем страшнее от осознания того, что я – рабыня, тем сильнее мне хотелось к тебе. Не за защитой даже, а просто… быть с тобой рядом. Ты стал моим прямым вызовом судьбе. Я научилась справляться с самим фактом того, что у меня отняли свободу, все время напоминая мне о том, что мне жизнь подарила того, кто любит меня больше собственной жизни.

Вот только сам знаешь кто в какой-то момент прокнокал, что у меня есть защита. Вернее, ему доложили, что твое чувство ко мне взаимно. А это вовсе не входило в его планы. Он же хотел, чтобы наши отношения разрушили нас обоих.

Тогда он и предпринял ряд шагов для того, чтобы манипулировать моим сознанием.

И к концу срока я уже научилась почти мгновенно переключаться с «любимый мой» на «как же я ненавижу эту тварь за все, что он со мной делал!»

Парадокс в том, что вспомнить то, чего ее было, нельзя. Но можно взять и поверить в то, что оно было.

Я так привыкла убеждать окружающих меня людей в том, что я – жертва сексуального принуждения, что «благополучно» поверила в это сама. И ты был прав, узнай я о том, что мне нужно прожить в лагере еще два года, не от тебя, моя психика вероятнее всего толкнула бы меня на суицид.

Но правду рассказал мне ты, помог с побегом.

И в этом тоже враг рассчитал все совершенно верно. Отпустил нас лишь для того, чтобы позволить мне погубить тебя психологически, истязать физически (как ответ на то, чего не было, но я думала, что было). Расчет Ольшанского был на то, что либо я доведу тебя до ручки, после чего осознание произошедшего убьет меня, либо ты в какой-то момент сорвешься и предашь меня.

В любом случае мы погибнем. Он окончательно отомстит моей маме, а о системе никто не узнает. Концы в воду.

В двух моментах план Ольшанского дал сбой: мое тело и душа прекрасно помнили правду, и раз за разом бросали вызов моему затуманенному рассудку, а ты так и не предал меня потому, что я стала для тебя больше, чем просто рабыней, в которую ты влюбился. Ольшанский представить себе не мог, позволив нам сбежать вдвоем, что вырыл себе яму, свалился туда и присыпал сам себя землей.

Твоя безусловная любовь и стала для меня исцелением. Всякий раз, мучая тебя психологически, сексуально унижая, я потом буквально казнила себя за это. Чувствовала же, что веду себя чудовищно и неправильно, но не могла остановиться. Нужно было довести тебя до края, и почти уж столкнуть в пропасть для того, чтобы память вернулась, чтобы вся картина открылась мне: жестокое манипулирование моим разумом скрыло от меня образ врага, превратило любимого в этого врага.

Когда же все встало на свои места в больнице, я поняла: только закрытый гештальт может позволить мне жить дальше, оставив врага и все, что он сотворил с нами обоими, в прошлом, которое я смогу пережить. Их всех нужно было наказать. Ты как всегда готов был на все, чтобы мне в этом помочь. Даже на самое худшее… давать в суде показания не как свидетель, а как соучастник.

Только я пойти на это бы не смогла. Понимала, что бежать нам некуда и решила: проживем тогда сколько жизнь даст, а дальше уйдем от преследования вместе туда, откуда достать нас не получится даже у Ольшанского.

Но вмешалась Всевышняя, помогла.

Дай руку, погладь меня по животу. Вот. Вере это нравится. Очень.

Прошла минута.

— Теперь твоя очередь.

Юра кивнул, положил мне голову на колени.

— У меня в отличие от тебя все разладилось в начале жизненного пути. О том, почему у меня нет отчества, почему дата рождения проставлена «от балды», и почему никто не в курсе, кем были мои мама с папой, сообщили в детдоме, когда мне исполнилось четыре года. Я просто очень хорошо помню тот день.

В детдоме и раньше меня звали «Эй ты!», а не по имени. А тут стали называть Подкидыш.

Тогда я узнал, что как-то раз в феврале на ступенях одного из домов малютки в Тосно нашли сверток. Записки не было. Ничего не было. День, когда нашли, и записали датой рождения.

В детдоме хватало сирот, отказников, детей, изъятых из неблагополучных семей, но вот так, чтоб совсем без корней, но с преследующим меня мнением о том, что ребенка просто выкинули за ненадобностью, я был один.

С семи лет занялся боксом, чтобы хоть как-то давать им всем отпор за все эти «Эй ты!», «Подкидыш, пойди сюда!» и так далее.

К десяти годам я никому уже этого не спускал, и даже старшие ребята звали меня, если звали, по имени.

Тогда в детдоме появилась Таша. Я взял над ней негласную защиту. Впервые в жизни взял ответственность на себя за другого человека.

Это помогло немного забыть о том, что я никто, ничто, подкидыш…

Армия тоже прибавила уверенности в себе.

Там я выиграл свой первый титул, тогда еще в полутяжелом весе.

Вернулся домой, получил квартиру, восстановился на учебе, позвал Ташу жить со мной. Год спустя она забеременела, мы расписались.

Казалось, можно было забыть наконец о том, что я сорняк… В тот вечер, когда на нас напали те трое тварей, я впервые ощутил страх смерти… не своей смерти.

Разум отключился, остался лишь инстинкт.

Когда все трое уже лежали, Таша будто вышла из состояния оцепенения и приняла истошно вопить. Я увел ее домой, а наутро узнал, что двое умерли на месте, а третий в больнице, и пошел сдаваться. Таша со мной пошла.

А дальше как в кошмаре – изолятор, одиночная камера, суд, предательство жены, приговор, этап. Писал ей письма, но смог лишь узнать, что нас развели по ее желанию.

Что это такое было и почему, узнал много позже и только благодаря тебе.

Насилие пережить оказалось проще, чем неизвестно почему (тогда) случившееся предательство жены. В результате стал изгоем, но зато никто не лез.

Привык к тому, что я тень, а не полноценный человек.

Прошло тринадцать лет, и тут нарисовались вербовщики. Я тогда решил, трудовой лагерь не хуже колонии строгого режима, а роль пса-пастуха чем-то лучше, чем простого зека.

Договор подписал на пятнадцать лет.

За это обещали миллион рублей.

Где-то на задворках сознания теплилась надежда, что мой ребенок жив.

Это позволяло худо-бедно не сорваться в пропасть.

Пять лет спустя в лагерь попала ты. Что-то в тебе напомнило мне ее, Наташу. Но в тебе я сразу распознал тот свет, которого не было в ней. Второй шанс. А может быть и первый, на то, чтобы не только не лишиться человечности, но и обрести смысл в жизни, который я считал давно утраченным для себя.

То, что тебя поселили в барак, за который отвечал я, стало знаком свыше.

Одно желание сформировалось тут же: просто помочь тебе выжить.

Когда ты впервые меня поцеловала в щеку, я говорил, что не мыл ее несколько дней. Чтобы не лишиться этого тепла.

Инициатором близости всегда была ты. И в этом тоже я ощущал вызов всей системе.

Страшно стало тогда, когда я понял: исподволь тебя настраивают против меня. Признаюсь, решил, что это неизбежно в лагере. Думал, пускай она меня ненавидит, лишь бы позволила помочь ей выжить.

А потом узнал, что отпускать тебя на волю хозяин не собирался, и начал планировать твой побег.

Я, как Андрей, готов был остаться, задержать их, но понимал: ты не станешь слушать меня, твоя психика не выдержит удара, и решил – сбежим вместе, а там пусть будет как будет.

Осознанно принял на себя роль твоего пса. Потому что пускай хозяин и весь мир посчитали бы меня больным ублюдком, или просто уродом со сломанной психикой, для меня ты была лучом солнечным во тьме, надеждой на то, что моя жизнь не пуста, что я могу бросить всем им вызов, и подарить тебе жизнь на свободе. Ты изменила правила игры, ты стала вызовом раба системе!

Всякий раз, когда ты «принуждала» меня, я чувствовал себя нужным, а этого отнять уже никто не мог.

Для того, чтобы понять, как это освобождает от оков, когда другой человек тебе дороже собственной жизни, освобождает от страха своей смерти, и делает лишь его уход из жизни по-настоящему ужасным… это нужно испытать на себе.

Хозяин нашел способ меня разрушить одним-единственным реальным способом: мой смысл в жизни, тебя, убедить в том, что я враг, живое напоминание о страданиях.

Тогда пришлось принять и эту роль в твоей жизни, чтобы иметь хоть какую-то.

Я ведь не знал, чего на самом деле хотел Ольшанский. И поэтому не знал, как переиграть его.

Тут мне хочется улыбнуться и я улыбаюсь.

— Любовь стала тем оружием, против которого у моего сраного папаши уже не было контраргументов. Наша с тобой взаимность.

Там, у самого края, туман рассеялся и я вцепилась в тебя всем существом.

Потому что получить исцеление я бы не смогла ни от кого другого.

— Это взаимно. Только ты могла спасти меня.

И я тебе благодарен за то, что я узнал и о том, почему меня предала Наташа, и о том, что стало с ребенком, и о том, что у меня есть корни. Сорняком жить очень трудно…

— Никакой ты не сорняк, Юра! Ты одновременно Мужчина и Человек.

Глеб сказал мне, узнав твою историю, что ты вернул ему веру в людей. Поверь, это дорогого стоит.

Некоторое время мы оба молчим, а потом спонтанно начинаем целоваться.

Саша спит, позволяя своим родителям уделить внимание исключительно друг другу.