О деятельности управления снабжения мед. и сан.-хоз. имуществом. Заготовка медимущества 1941-45 г.г.

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Темой сегодняшнего разговора будет краткий отчёт о деятельности Управления снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом (УСМСХИ) Главвоенсанупра Красной Армии в Великую Отечественную войну.

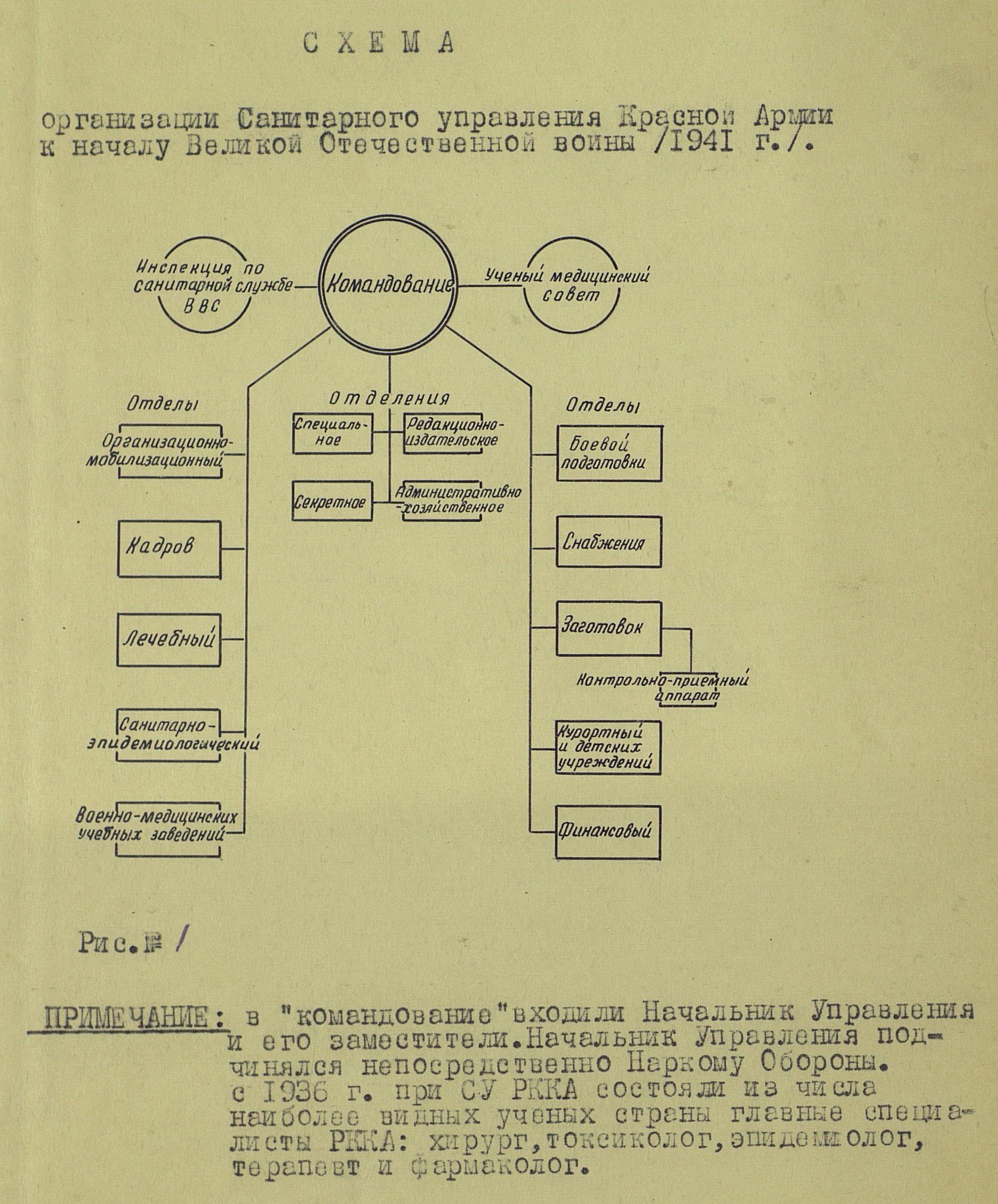

Как известно, перед войной, в состав Главного военно-санитарного управления Красной Армии входили следующие Управления, отделы и отделения:

Исходя из структуры, перед ГВСУ ставились следующие задачи:

а) руководство эвакуацией раненых и больных, организация лечебной помощи, санитарного надзора и мероприятий по противоэпидемическому и санитарно-химическому обеспечению Красной Армии;

б) учет, назначения и перемещения медицинских кадров;

в) руководство медицинским отбором призываемых в Красную Армию и дачей заключения о распределении их по родам войск в соответствии с состоянием здоровья;

г) руководство подготовкой медицинских кадров и санитарной подготовкой всего личного состава Красной Армин;

д) заготовка медицинского и санитарно-хозяйственного имущества и снабжение им Красной Армии;

е) учет санитарных потерь.

В августе 1941 года на ГВСУ была возложена задача по банно-прачечному обеспечению войск и создано ещё одно, четвёртое управление.

ЦА МО. Фонд № 67; Опись № 12020; Дело № 5. Стр. 13, 14

Так как краткий отчёт УСМСХИ ГВСУ КА всё же не очень и краткий, и включает в себя подразделы, публиковать его буду в несколько заходов, постаравшись уложиться в 4 статьи. Для вашего, уважаемые читатели, удобства, отчёт полностью переформатирован в текст.

А материалы по работе кадрового органа ГВСУ, военно-врачебной комиссии и сведения по развёртыванию коечной сети Красной Армии мы обсудим позднее. Распознавать эти документы пока не планировал, хотел разместить в оригинале, но если есть такая потребность, то можно сделать текстовый вариант и этих отчётов, тем более, что они не столь велики.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ

При реорганизации центрального аппарата медицинской службы в августе 1941 года, в составе Главного Военно-Санитарного управления Красной Армии было образовано Управление снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом, состоявшее первоначально из 4-х отделов и инспектора при Начальнике Управления (УСМСХИ). Функции между отделами распределялись следующим образом:

1-й отдел – организационно – плановый;

2-й отдел – заготовок;

3-й отдел – снабжения и складов;

4-й отдел – финансовый.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Внезапное нападение фашистской Германии на СССР и связанный с этим быстрый отход наших войск на западных границах привели в самом начале войны к полной потере больших запасов имущества на окружных санитарных складах в Двинске, Минске, Львове и значительного количества новой санитарной техники, сосредоточенной там же.

Значительные запасы имущества, приготовленного для снабжения армии, были оставлены в гарнизонных складах Прибалтики и других пограничных гарнизонах, где нашим войскам пришлось спешно отходить. Части, расположенные на границе, полностью потеряли свои неприкосновенные запасы. Таким образом с первых же дней войны встретились большие трудности в снабжении действующих частей всеми видами медико-санитарного имущества, при чем большинство из них нужно было заново полностью снабдить всем необходимым имуществом.

Для преодоления трудностей было приступлено к срочному формированию армейских складов и снабжению действующих частей из Московского Центрального и тыловых окружных складов. Эту задачу удалось выполнить за счет запасов имущества, накопленных на этих складах еще до войны и маневров этими запасами.

Кроме того, аптекоуправления, находившиеся в районе боевых действий, не имея возможности эвакуировать свои склады имущества, передавали последнее действующим частям.

В сентябре 1941 года на основе уже имевшегося опыта боевых действий были внесены сокращения в действующие нормы, табели, комплекты и нормы запасов имущества на армейских складах, что также облегчило трудную задачу снабжения действующих частей несколько ограниченными ресурсами медимущества, имевшегося в нашем распоряжении.

Вместо комплектов ВБ-1 (перевязочная малая) и ВБ-2 (аптека войсковая) был введен комплект ВБ (амбулатория-перевязочная), являвшийся основным комплектом для стрелковых полков и вообще всех небольших частей, имевших в штате врача.

Взамен сумок парашютно-десантных ПД-2 и ПД-3 была создана унифицированная сумка ПД-2. Было сокращено количество лабораторных комплектов. В марте 1942 года был утвержден сокращенный табель автолаборатории.

Количество комплектов подвергалось дальнейшему сокращению и из имевшихся к началу войны 63 комплектов к сентябрю 1942 года было оставлено 43.

В 1943 году была объявлена Приказом Начальника ГВСУ № 118 «Инструкция о порядке ведения учета и отчетности в Красной Армии».

В 1944 году было издано «Пособие по медицинскому снабжению Красной Армии» что явилось и является на сегодняшний день большим подспорьем в практической работе снабженцев.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Продолжавшийся отход наших войск и приближение фронта к Москве создали новые серьезные трудности в обеспечении войск медицинским имуществом.

Осенью 1941 года основные московские предприятия, поставляющие медсанхозимущество, были эвакуированы на Восток. Туда же были эвакуированы основные запасы медимущества, принадлежавшего ГВСУ КА.

Ленинградские предприятия из-за блокады прекратили поставку имущества.

В дни напряженных боев под Москвой основная тяжесть работы по обеспечению фронтов медсанхозимуществом легла на склад № 320. Не останавливая его напряженной, работы были приняты меры к его эвакуации на Восток.

В условиях непрерывных воздушных бомбардировок, не прекращая работы по отгрузке имущества фронтам, громадное количество имущества было вывезено на автомашинах на ст. Усад (100 клм. от Москвы), а оттуда по железной дороге дальше на Восток. В Нижний- Тагил, Соль-Илецк, Горький и Рузаевку.

Оставшаяся в Москве оперативная группа склада № 320, руководимая оперативной группой ГВСУ ни на одну минуту не прекращала самоотверженной работы по снабжению фронта медсанхозимуществом. Оставшиеся в Москве предприятия с небольшим количеством оборудования, продолжали в трудных условиях поставлять медсанхозимущество главным образом перевязочные средства и ватные одеяла.

Наименьшие трудности были в доставке имущества фронту.

Железнодорожный транспорт выделялся в явно недостаточном количестве и к тому же очень медленно доставлял имущество фронту.

Для более быстрой доставки фронту всего необходимого имущества были широко использованы санитарная авиация и авиация других служб.

Были использованы также автосанитарный транспорт, военно-санитарные поезда и летучки.

Распоряжением генерал-армии А.В. Хрулева был выделен для ГВСУ автобат в составе 200 машин, сыгравший важную роль в доставке медимущества фронтам, в вывозе готовой продукции с заводов - поставщиков и в подвозе этим заводам сырья и материалов.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Разгром немцев под Москвой, стабилизация фронта и накопленный за этот период опыт позволили возвратившемуся в Москву в январе 1942 г. аппарату УСМСХИ приступить к составлению квартальных планов снабжения фронта и округов.

С 1-го января 1944 года квартальные планы снабжения составлялись только для действующих фронтов, а для округов и недействующих фронтов планы составлялись на полугодие.

В основу составления плана снабжения принимались:

1. Отчетно-требовательные ведомости фронтов и округов.

2. Наличие имущества на центральных складах

3. Предполагаемая поставка промышленностью

Были выработаны коэффициенты распределений, т.е. отвлеченные показатели разработанные с учетом численности войск в ЭГ[1] и предполагаемых санитарных потерь в каждом фронте.

Отчетно-требовательные ведомости фронтов не представляли собой сводного документа таких же ведомостей, поступающих во фронт от армий и эвакопунктов.

Практически они составлялись в санитарных управлениях фронтов и вследствие отсутствия хорошо разработанных норм, по которым можно было бы подсчитать потребность, последняя фронтами исчислялась по разному, что приводило к большому разнобою в размере заявок.

Так, например, бывш. Воронежский фронт по сравнению с другими представлял заниженные заявки, а бывш. Карельский и 2-ой Украинский – наоборот завышенные.

Пришлось дать ряд директивных указаний фронтам для устранения этих недочетов.

Несмотря на то, что при планировании снабжения во внимание принималось наличие имущества всех центральных складов, которых к тому времени было 5, выполнение плана падало главным образом на склад № 320 в Москве.

Это приводило к тому, что часть плана не выполнялась из-за отсутствия некоторых предметов в Москве, хотя они в достаточном количестве имелись на периферийных складах.

Непосредственная отгрузка имущества фронтам с периферийных складов почти не удавалась и приходилось к сожалению, перевозить имущество с периферийных складов на склад № 320, а оттуда – фронтам.

Одновременно было предложено фронтам перейти к составлению планов снабжения армий и планов обеспечения отдельных операций, для чего были разработаны и разосланы фронтам схемы составления таких планов.

До войны принято было говорить о так называемом автоматическом снабжении, сущность которого заключалась в том, чтобы обеспечивать наиболее полное и бесперебойное снабжение и сократить возимые запасы полевых лечебных учреждений.

Опыт войны с бело-финнами показал, что принцип автоматического снабжения у нас неприменим.

Был применен принцип планового непрерывного подвоза имущества из тыла (снабжение от себя).

30.VI.1941 г. была утверждена Начальником Санитарного Управления Красной Армии и введена в действие «Инструкция по снабжению медико-санитарным имуществом в действующей армии», в которой впервые дано понятие об «имуществе боевого обеспечения».

Снабжение этим имуществом производилось из Тыла в зависимости от оперативной обстановки без требований либо по телеграфным или телефонным заявкам.

Условия первого периода войны вызвали в армии ряд организационных изменений. Дивизии действовали в несколько сокращенном составе. Корпусная инстанция в основном была упразднена. Армия стала оперативно-тактическим объединением.

Произошли изменения и в санитарной службе.

С управлением корпусной инстанции и устранением обязательной связи ГОПЭП со станцией снабжения изменилось значение и возможности использования аптечных складов ГоПЭП.

Армейский головной санитарный склад из громоздкой организации со штатом в 40 человек был превращен в более мобильный полевой армейский санитарный склад (ПАСС) со штатом первоначально 8, а затем 12 человек.

Количество имущества уменьшилось с 30 - 33 вагонов до 3 – 6 (без мыла). Упростилась структура склада.

В начале 1942 года в переизданный проект «Наставления по санитарной службе Красной Армии» был внесены изменения, в соответствии с общими организационными изменениями.

Была переработана «Инструкция о снабжении» в обсуждении проекта которой, приняло участие первое совещание руководящих работников медснабжения в апреле 1942 года. Текст инструкции подвергался многочисленным исправлениям после совещания и в окончательном виде был объявлен приказом Начальника ГВСУ КА № 262/1 от 21.7.42 года.

При перечислении видов медико-санитарного имущества в «Инструкции…» было добавлено санитарно-хозяйственное и банно-прачечное, переданное в начале войны из ГИУ в ГВСУ.

Передача в ГВСУ заготовок, снабжения и учета этого имущества диктовалась необходимостью более полно обеспечить им войска и лечебные учреждения, а также для проведения мероприятий по противоэпидемической защите войск.

В целях обобщения и изучения опыта войны была разработана и разослана фронтам схема отчета о работе по снабжению медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом за полугодие.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД

Разгром немцев под Сталинградом и успешное наступление наших войск в конце 1942 года и начале 1942 года изменили положение со снабжением войск медсанхозимуществом. Коммуникации растянулись, действующие части отрывались от своих тылов.

Отправляемое из тыловых складов или с промышленности имущество подолгу находилось в пути. В случаях острой потребности в имуществе приходилось дополнительно к имуществу, отправленному по железной дороге, подбрасывать его еще и на самолетах.

В этот период появляется новый источник снабжения – трофеи.

Однако в первый период дело сбора, хранения и использования трофеев находилось в хаотическом состоянии.

Сбором трофейного медимущества организованно никто не занимался. Штатные трофейные органы мало интересовались медицинским имуществом. Среди обнаруженного медимущества трофейные команды искали интересующие их предметы, бросая всё остальное без всякой охраны на произвол судьбы.

Медсанбаты, обнаружившие трофейное медимущество, не принимали мер к его сохранению до прихода армейских учреждений, отбирали для себя необходимые предметы, а остальное разбрасывали, портили и передавали на расхищение населению.

Никто не считал нужным приходовать трофейное имущество.

В декабре 1942 года Зам. Наркома Обороны СССР предложил всем командирам войсковых частей и соединений, обнаружившим во вновь занятых населенных пунктах трофейное медимущество, организовать его сбережение, охрану и сдачу ближайшему санитарному начальнику. Было категорически запрещено использование трофейного медимущества без разрешения начсанарма.

19.III.1943 года специальной директивой за № 1369042 УСМСХИ дало ряд указаний Начальникам Санитарных управлений фронтов по вопросу использования трофейного имущества. Особо подчёркивалась важность сбора и учета имущества санхимзащиты. Со своей стороны, фронты дали указания нижестоящим санитарным начальникам. Были проведены обследования состояния сбора и учета трофейного медимущества. В связи с недостатком опытных и знающих людей в армиях, туда были направлены бригады специалистов из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые во многом помогли работникам на местах в деле сбора и использования трофейного медимущества. Для этой же цели во фронты был направлен весь курс слушателей кафедры медснабжения ВМА.

В декабре 1943 года УСМСХИ выпустило Краткий справочник по германскому трофейному медицинскому имуществу, что дало возможность местам несколько шире использовать трофеи.

Отсутствие подготовленных лаборантов на армейских складах и необходимого лабораторного оборудования и реактивов также затрудняли использование трофеев, так как трофейные медикаменты по нашим инструкциям, можно использовать только после химического анализа.

Как показали анализы, трофейные медикаменты отвечали требованиям нашей фармакопеи. Перевязочные средства, шины и мыло оказались низкого качества.

Поступление трофеев дало возможность сократить отправку имущества фронтам из тыла.

Отправка излишнего трофейного имущества в тыл затруднялась отсутствием жел. дор. и только в 1944 – 1945 г. г. удалось несколько разгрузить армейские и фронтовые склады. В результате пребывания на фронте бригады ВМА во главе с генерал-майором мед. службы тов. Калашниковым, 1-м Украинским фронтом были выпущены в конце 1944 года и начале 1945 года два кратких справочника по трофейным медикаментам.

В конце 1942 года и начале 1943 года начало поступать в СССР медимущество от наших союзников по импорту и по Ленд-лизу.

Это явилось большим подспорьем в деле снабжения медимуществом действующих войск в особенности сульфамидными препаратами, новокаином, глюкозой, палатками, а позднее и пенициллином.

Все это позволило уменьшить заготовки медимущества и план заказов на I квартал 1944 года был уменьшен примерно на 40% по сравнению с квартальными планами заказов за 1942 и 1943 гг.

В дальнейшем вплоть до настоящего времени планы заказов все время из квартала в квартал сокращались.

ВЫВОДЫ

1. Созданная в начале войны структура службы снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом как показал опыт войны является правильной и полностью себя оправдала на практике, не смотря на некоторые недостатки в распределении функций между отделами.

2. Это, во-первых, подтверждается тем, что командование, главные специалисты, представители медицинских службы фронтов и армий на протяжении войны оценивали состояние снабжения, как вполне удовлетворительное особенно по имуществу боевого обеспечения.

3. Во-вторых - имущество распределялось равномерно по степени потребности. Мы не имели сигнала о том, что на одних фронтах много такого имущества, в котором испытывают недостаток другие фронта.

4. Служба полностью справилась с заготовкой и снабжением санитарно-хозяйственным и банно-прачечным имуществом, переданным ГВСУ КА в начале войны из ГИУ КА.

5. Опыт показал, что на периферийных центральных складах необходимо создать такой ассортимент запасов имущества, который позволил бы использовать эти склады для снабжения войск всем необходимым на определенных направлениях.

В противном случае эти склады превращаются в хранилища мало ходкого имущества и не могут быть использованы для снабжения Фронтов.

6. Разработанные в начале войны нормы расходования медимущества оправдали себя, как расчетные к плану заказов

7. Собранный на фронтах большой материал о фактическом расходе имущества, дал возможность представить на утверждение командования следующие документы:

1. Сборник комплектов медико-санитарного имущества для частей и учреждений Вооруженных сил Союза ССР.

2. Сборник норм и табелей медико-санитарного имущества для частей и учреждений фронтового района.

3. Сборник норм и табелей имущества медицинского снабжения для частей и учреждений тылового (внутреннего) района на военное время,

4. Сборник норм и табелей имущества медицинского снабжения для эвакуационных госпиталей, санитарных поездов и судов тылового (внутреннего) района на военное время.

5. Дополнительные нормы медико-санитарного имущества на мирное время (в развитие приказа НКО № 219 от 3-ХII 1939 года).

В дополнительные нормы включены новые препараты широко, внедрившиеся в практику военных врачей, но отсутствующие в табелях, (сульфаномидные препараты и др.).

С другой стороны, исключаются предметы устаревшие или не получившие применения в войсках.

8. Разработан перечень фармацевтических должностей, которые должны замещаться лицами с высшим и средним образованием.

Уточнены программы по подготовке фармацевтов в Харьковском военно-медицинском училище и на кафедрах по военно-медицинской подготовке в фармацевтических институтах.

9. Опыт по сбору трофейного медицинского имущества показал, что на местах увлекались сбором патентики, имевшей весьма ограниченное применение в военном и гражданском здравоохранении. Это привело к значительной загрузке наших складов имуществом, которое не может быть использовано.

10. Нормы траты на расходное медицинское имущество, действующее с 1940 года были пересмотрены в сторону их снижения и введены в действие приказом Начальника Тыла Красной Армии от 15.7.1944 г. за № 133.

ЗАГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА В 1941-1945 г. г.

Выполнение органами снабжения задач, поставленных перед ними войной, стояло в прямой зависимости от работы заготовительного отдела.

Успешность работы заготовительного аппарата в свою очередь обуславливалось, в значительной мере, состоянием промышленности, производящей предметы медико-санитарно-хозяйственного имущества, снабжением этой промышленности сырьем, рабочей силой, топливом, электроэнергией и т.д.

Поэтому в настоящих материалах дается краткая характеристика химико-фармацевтической и медико-инструментальной промышленности, а также предприятий, производящих санитарную технику, рентгеновское оборудование и санитарно-хозяйственное имущество.

МЕДИКАМЕНТЫ

До войны производство медикаментов было сосредоточено на следующих предприятиях:

1. Заводе имени Карпова – Наркомздрава СССР г. Москва;

2.Заводе имени Семашко – Наркомздрава СССР г. Москва;

3. Салициловый завод – Наркомздрава СССР г. Москва;

4. Алкалоидный завод – Наркомздрава СССР г. Москва;

5. Завод «Акрихин» крупнейший и единственный в СССР химико- фармацевтический завод, построенный в 1934 г. вырабатывающий акрихин. На заводе был организован цех по производству индивидуальных противохимических пакетов и цеха по выпуску сульфамидных препаратов, наркозного эфира, риванола и др.

6.Завод имени Ломоносова в Киеве;

7.Завод "Красная Звезда" в г. Харькове;

8.Завод искусственных зубов в Ленинграде;

9.Завод "Фармакон";

10.Завод эндокринных и витаминных препаратов в г. Москве – в настоящее время завод перепрофилирован на производство химико-фарм. препаратов -метил-коффеин, аскорбиновая кислота, пенициллин и др.

11. Фабрика перевязочных материалов - гор. Москва.

12-Завод имени Дзержинского в г. Чимкенте – завод полностью перепрофилировался на производство медикаментов из местного растительного сырья.

13.Всесоюзный химико-фармацевтический Институт – крупнейший научный институт по разработке химико-фармацевтической промышленности и по синтезу новых препаратов.

14.Лаборатория по разработке дисперсных эмульсий – производит эмульсии сульфидина, стрептоцида и разрабатывает вопросы по организации производства новых эмульсионных препаратов.

За годы Сталинских пятилеток все указанные предприятия совершенно видоизменились. Были произведены значительные капитальные затраты, воздвигнутые новые корпуса, значительно выросло энергетическое хозяйство. Расширилась номенклатура выпускаемых изделий. Техническая оснащенность получила свое дальнейшее развитие. Все это дало возможность увеличить выпуск продукции.

Если принять размер производства 1927/28 г.г. за 100%, то рост выпуска продукции до Отечественной войны представляется в следующем виде:

1927/28 г. – 100 %

1923 г. – 192 %

1937 г. – 471 %

1940 г. – 800%

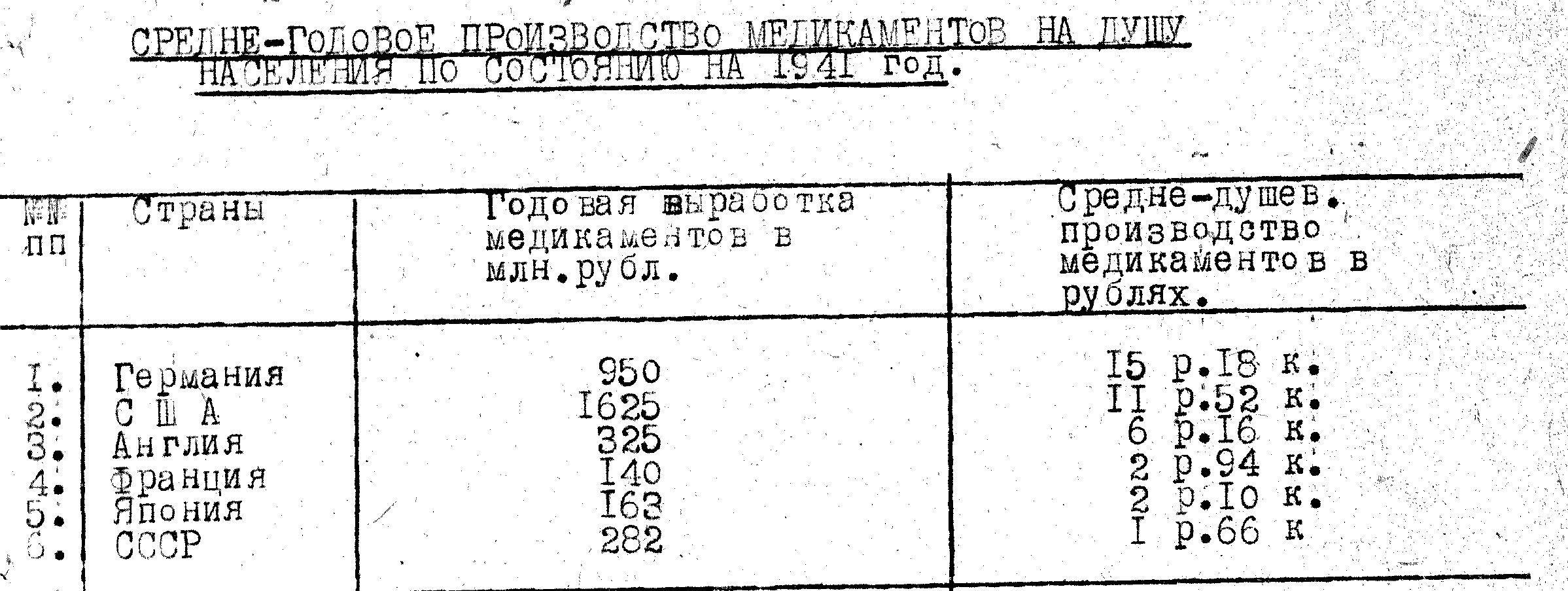

Несмотря на значительный рост выпуска продукции химико-фармацевтической промышленности, уровень производства всей этой отрасли хозяйства все же резко отставал от ряда капиталистических стран, что- видно из следующих данных:

В первые месяцы войны, враг глубоко вклинился в нашу территорию и выявилась неотложная необходимость перебазирования промышленности на Восток. Ленинградские предприятия по условиям блокады по существу прекратили свою работу. Московские предприятия были демонтированы, оборудование заводов и наиболее квалифицированная часть работников была эвакуирована на Восток.

Таким образом в 4-м квартале 1941 года химико-фармацевтическая промышленность по существу прекратила свое существование.

Организация предприятий на Востоке проходила с большими трудностями. Эвакуированное оборудование длительное время находилось в пути. К концу 1-го полугодия 1942 года на всех восточных предприятиях было установлено основное оборудование и большинство предприятий начали выпускать продукцию. Большая помощь предприятиям в деле организации производства медикаментов на Востоке, была оказана санитарным отделом УРВО, предоставлением автотранспорта, жел. дор. вагонов, вывозе оборудования, доставке сырья и т.д.

В результате на Востоке были организованы следующие предприятия:

Завод № 35 - г. Новосибирск, на базе эвакуированного оборудования Московской фабрики эндокринных и витаминных препаратов.

Завод № 36 - г. Кемерово - на базе эвакуированного оборудования московского Салицилового завода.

Завод № 37 - г. Анджеро-Судженск - на базе эвакуированного оборудования завода имени Семашко.

Завод № 38 - г. Ирбит на базе эвакуированного завода «Акрихин».

Завод № 39 - г. Тюмень на базе эвакуированного оборудования завода им. Карпова.

Завод имени Ломоносова - г. Казань на базе эвакуированного оборудования завода им. Ломоносова - из г. Киева.

Завод «Здоровье трудящимся» - г. Карабалты - на базе оборудования завода «Здоровье трудящимся» из г. Харькова.

Как видно из вышеизложенного, начиная с 4-го квартала 1941 г. по первое полугодие 1942 года армия и страна не получали от промышленности медикаментов. Потребность в медицинских препаратах покрывалась за счет старых запасов.

Накопление запасов медикаментов на окладах НКО, происходило за счет эвакуации готовой продукции с заводов и баз аптекоуправлений из городов, оставленных Красной Армией, так как по создавшемуся в то время положению эта работа была под силу в основном органам НКО.

К концу 1941 года в связи с разгромом немцев, по Москвой было приступлено к восстановлению демонтированных московских предприятий. Для их восстановления было использовано старое изношенное оборудование, имевшееся на заводах, а также некоторое оборудование, возвращённое в пути. Во второй половине 1942 года были восстановлены и вновь пущены московские предприятия.

В связи с таким положением изменился характер работы заготовительного и контрольно-приемного аппарата.

Забота об обеспечении заводов сырьем, оборудованием, электроэнергией, топливом и транспортом стала одной из основных задач его деятельности.

Имея своей целью максимально увеличить выпуск наиболее необходимой продукции для обеспечения медицинских учреждений фронтов, выявилась необходимость пересмотреть номенклатуру медикаментов, по которой производилось снабжение в мирное время, под углом зрения максимального ее сокращения, выделив из нее решающие предметы боевого перечня.

Таким образом общая номенклатура медикаментов была доведена до 110 - 120 наименований, вместо 236.

В этой сокращенной номенклатуре особое внимание уделялось ампульным препаратам, как наиболее необходимым препаратам в полевых условиях.

Количество ампул поставленных санитарной службе Красной Армии видно из следующего:

1941 г. (2-е полугодие) – 15.764,6 тыс. штук;

1942 г. – 25.165,0 тыс. штук;

1943 г. – 45.578,37 тыс. штук;

1944 г. – 54.402,50 тыс. штук;

1945 г. (1 полугодие) – 18.550,98 тыс. штук.

Итого: 160.461,45 тыс. штук.

Таким образом за годы войны для обеспечения санитарной службы Красной Армии было поставлено отечественной промышленностью свыше 160 миллионов штук ампул.

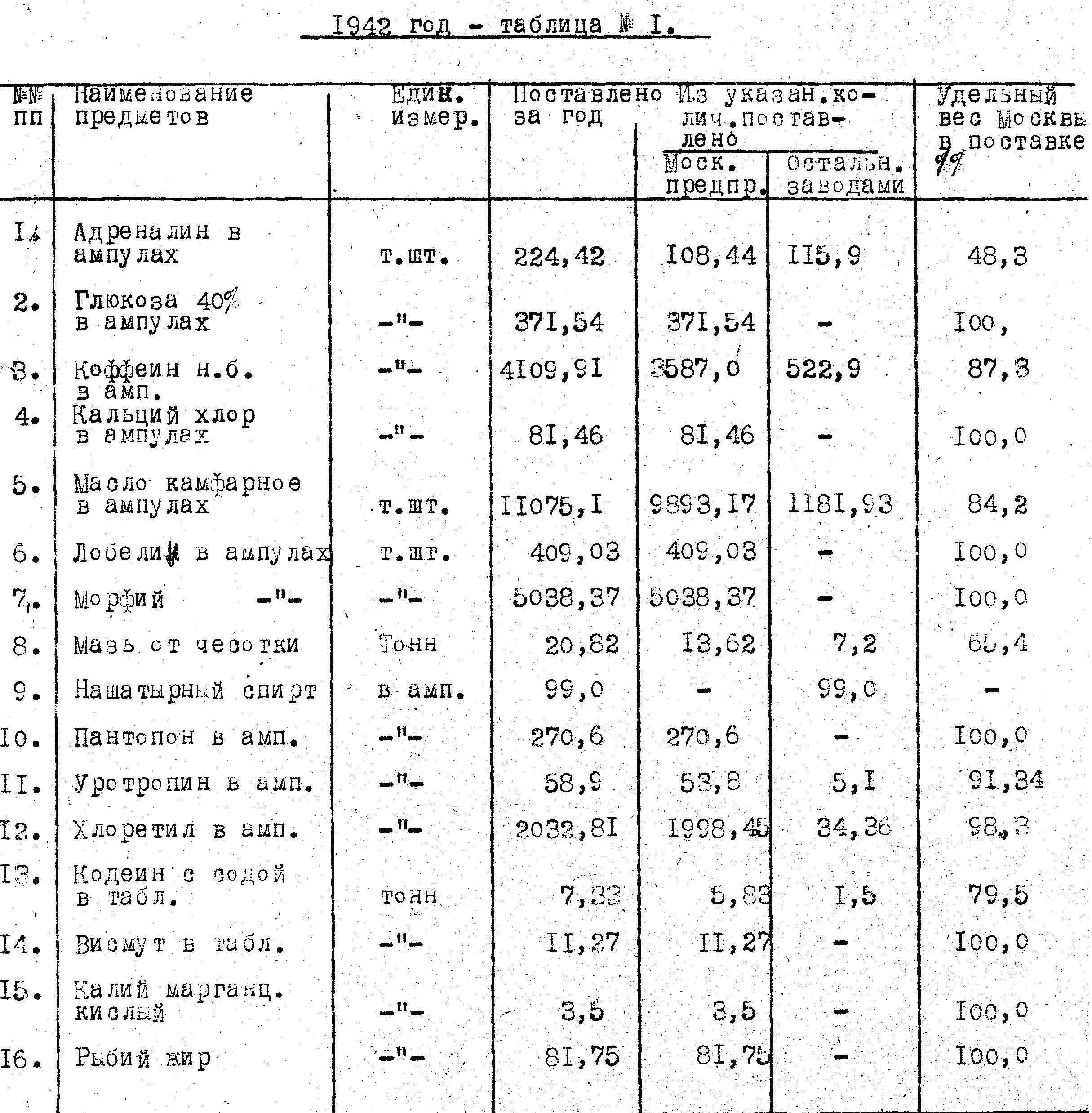

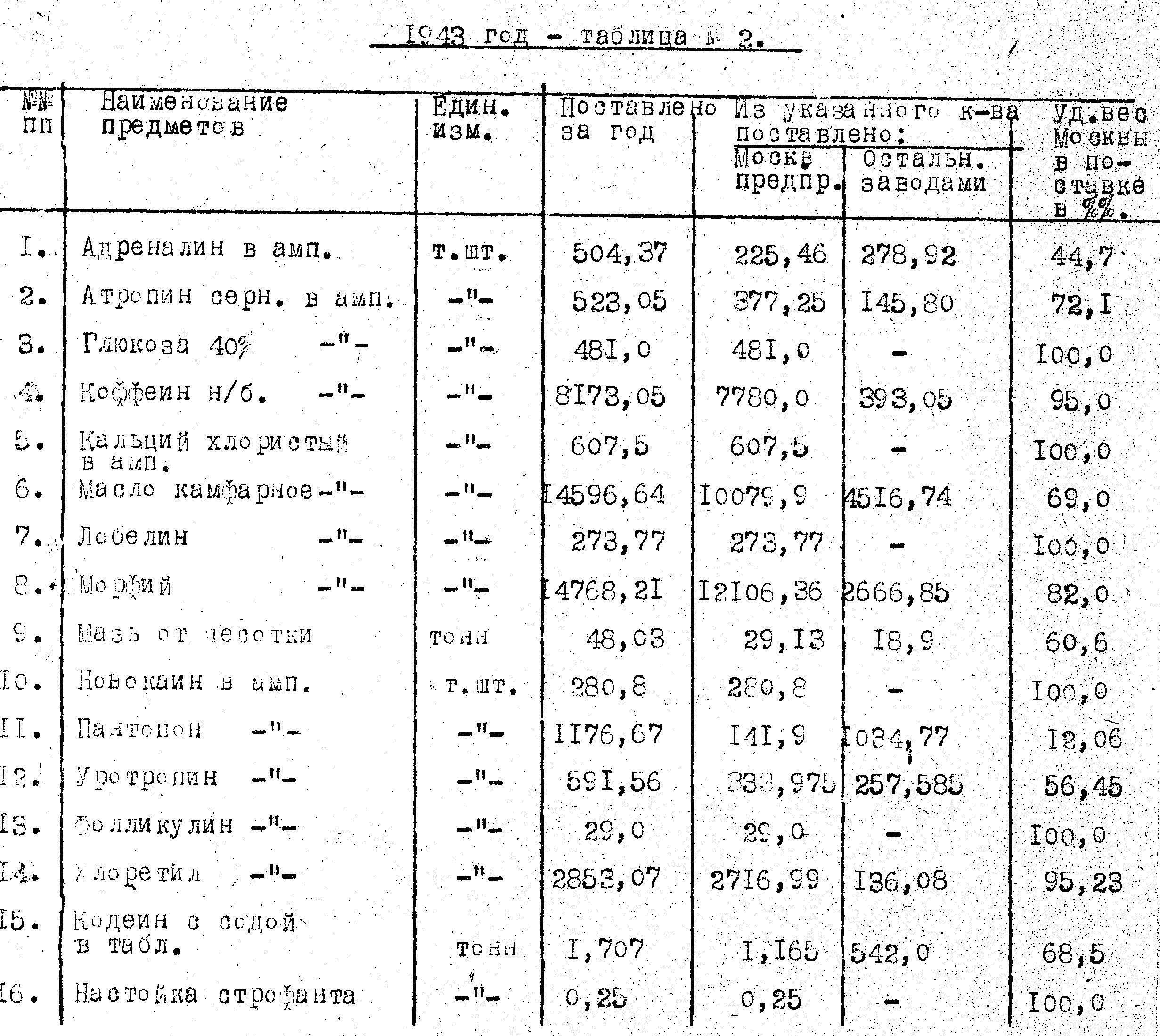

Так как заводы - поставщики нуждались в серьезной помощи со стороны Главного Военно-Санитарного Управления Красной Армии, и наиболее действенная реальная помощь могла быть оказана в Москве, вполне естественно, что наибольшая часть, поставок размещалась на предприятиях г. Москвы, что видно из следующих таблиц о поставке наиболее важных медикаментов за 1942., 1943 г. г.

Наряду с химикофармацевтической промышленностью, являвшейся основным поставщиком медикаментов для лечебных учреждений Красной Армии в снабжении последней принимали участие ряд самых разнообразных отраслей народного хозяйства: лесная, химическая, рыбная, пищевая и др.

ГИПС

Гипс нашел весьма широкое применение в войне 1941 – 1945 г. г. Эвакуируемые раненые находились в дороге по несколько недель. Возникла необходимость накладывать гипсовые повязки в армейском, и даже войсковом районах.

Фронтовые учреждения предъявляли громадный спрос на гипс. Получение гипса было весьма затруднено, ввиду того, что гипсовые заводы Донбасса и Львова вышли из строя. Усилиями заготовительного аппарата была обеспечена организация производства и получение гипса с Московского алебастрового завода, а также завода Исакогорского (ст. Исакогорка, Архангельской области) и Алексеевского.

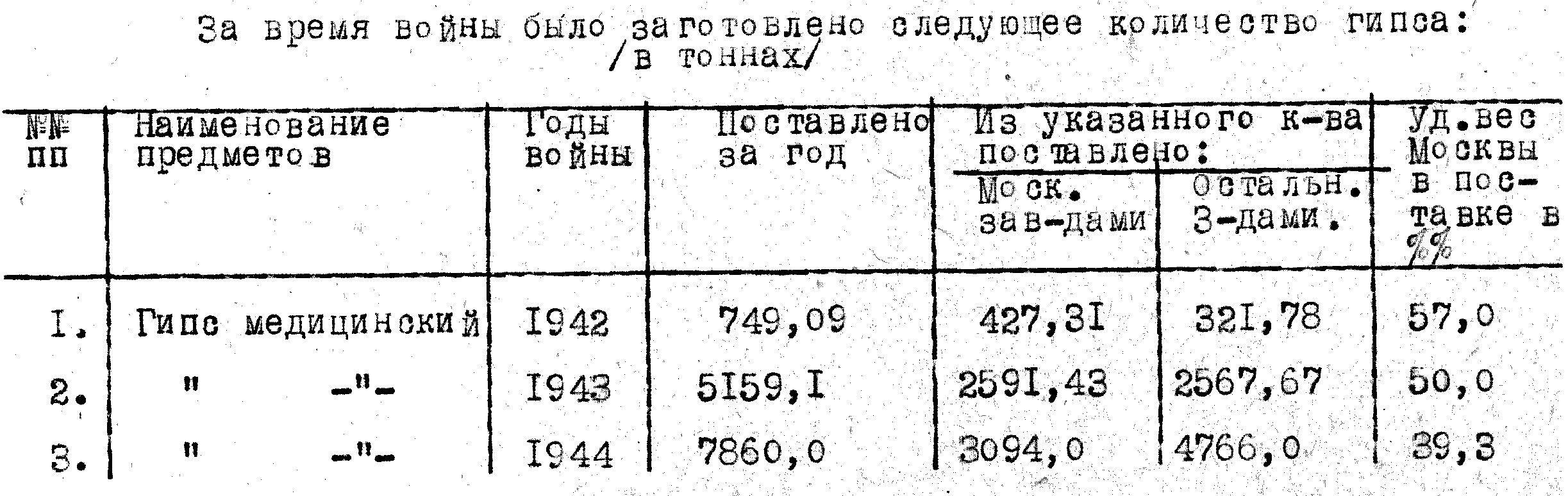

За время войны было заготовлено следующее количество гипса: (в тоннах):

Московский алебастровый завод выпускал гипс более высокого качества, чем остальные заводы.

Снабжение медицинским гипсом порой проходило с большим напряжением, но запросы фронтов в основном удовлетворялись.

В связи с трудностями военного времени, а также трудностями с сырьем, пиломатериалами и тканями не представлялось возможности обеспечить гипсовые заводы стандартной тарой и тарой вообще, поэтому было принято решение, по которому разрешалось производить отгрузку гипса навалом. Длительное нахождение транспортов с гипсом в пути, а также резкое изменение температурных условий при его транспортировке безусловно влияли на качество гипса в сторону его ухудшения и это конечно является одной из причин частых жалоб фронтов на низкое качество получаемого гипса.

В 1943 году Челябметаллургстроем была сконструирована, изготовлена и разослана фронтам портативная машина по изготовлению гипса в фронтовых условиях при наличии гипсового камня. В частности, широко применялось изготовление гипса на месте Санитарным Управлением 1-го Белорусского фронта. Всего было выпущено Челябметаллургстроем 30 гипсовых машин.

БАКПРЕПАРАТЫ

Для обеспечения мероприятий по противоэпидемической защите войск заготовительным аппаратом была проделана большая работа по заготовке бакпрепаратов.

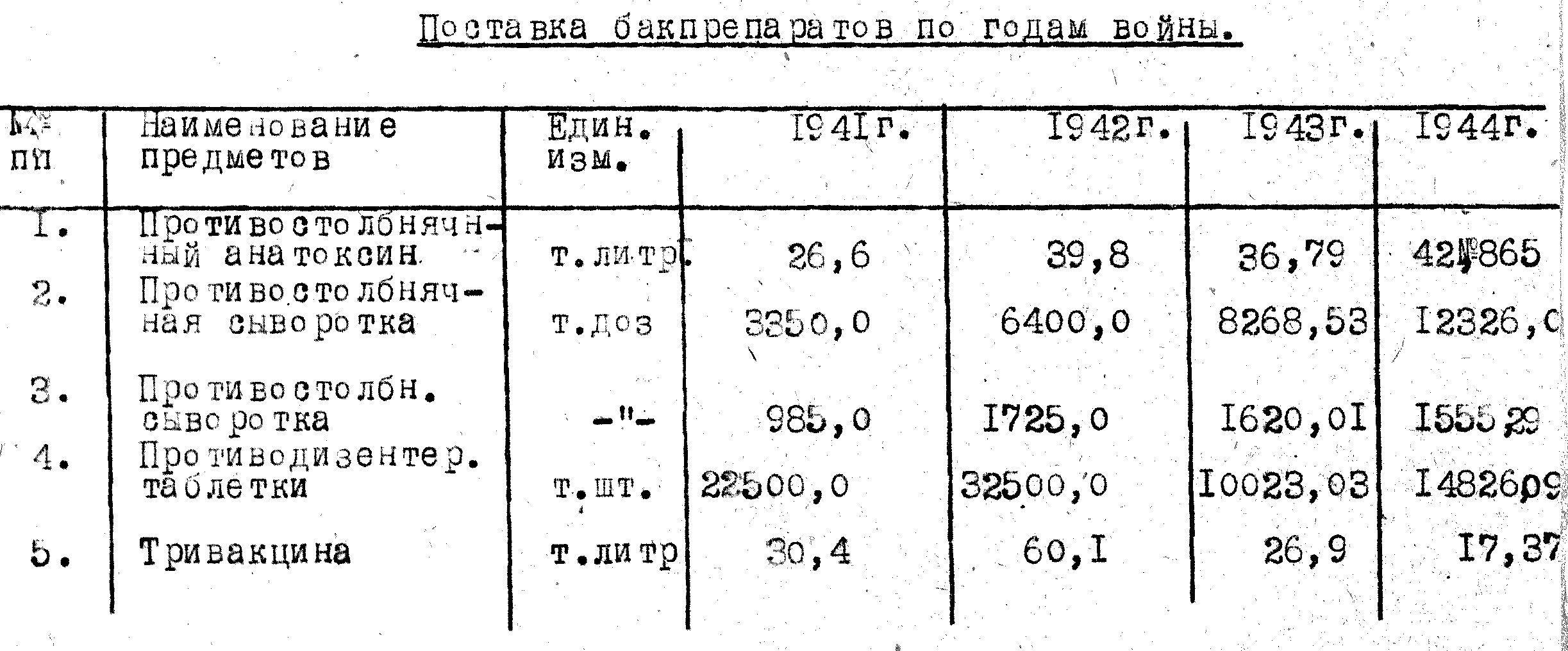

Количество полученных бакпрепаратов во время войны видно из следующей таблицы:

Заготовка такого огромного количества бакпрепаратов могла быть осуществлена благодаря лишь тому, что для обеспечения красной Армии была использована мощность всех институтов эпидемиологии и Микробиологии Союза.

Поставщиками бакпрепаратов являлись:

- Ростовский ИЭМ

- Казанский ИЭМ

- Кировский ИЭМ

- Мосгорбакинститут

- Уфимский ИЭМ

- Молотовский ПЭМ

- Чкаловский ИЭМ

- Омский ИЭМ

- Свердловский ИЭМ

- Горьковский ИЭМ

- Куйбышевский ИЭМ

- Тамбовский ИЭМ

- Моск. ин-т им. Мечникова

- Бакинский ИЭМ

- Украинский ин-т им. Мечникова

- Ташкентский ИЭМ

- Алма-Атинский ИЭМ

- Ашхабадский ИЭМ

- Сталинабадский ИЭМ

- Тбилисский ИЭМ

- Фрунзенский ИЭМ

- Хабаровский ИЭМ вакцин и сывороток ВИЭМ

- Ленинградский ин-т

- Саратовский институт микроб.

- 25. НИЭМ

Со стороны Главного Военно-Санитарного управления Красной Армии и со стороны Санитарных Управлений фронтов бакинститутам оказывалась действенная помощь в смысле предоставления жел.дор. транспортов для перевозки стекла необходимого для производства посевов и расфасовки готовых препаратов, животных, фуража и т.д.

Московским Институтам оказывалась также помощь и автотранспортом. Уделяя также внимание и оказывая практическую помочь предприятиям, санитарная служба добилась того, что за весь период Великой Отечественной войны Красная Армия получала бесперебойно все виды бакпрепаратов отечественного производства в необходимых количествах.

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.