Невидимки в небе

Автор: Евгений КрасЕсли Вы подумали, что я про провалившийся с громким треском «стелс» (F-117), то заблуждаетесь. Я вообще-то про Первую Мировую войну и про Лебедева. Точнее, про Владимира Александровича Лебедева. Это он всю эту бучу поднял в 1913 году. Да, мой внимательный читатель, война началась только в следующем, 1914 году – это точно. Но говоря про неё, многие сразу вспоминают именно 1913. Тогда и только тогда всем стало ясно – война на пороге. Слишком часто и много стали говорить о мире. Соответственно начали готовиться к войне. Правили планы будущих сражений, создавали новые. А как же иначе-то? Ведь технический прогресс все пятки уже отдавил. Новая техника поступала на вооружение уже устаревшей. Инженеры трудились, изобретатели подкидывали им новые идеи. Разобраться в этом девятом вале было очень непросто. Как отделить пустые мечтания от настоящей перспективы? Нет для этого никаких пробников. Путь только один – пробовать… ошибаться и пробовать снова. Другого варианта просто нет.

Вот и Лебедев это понимал и твёрдо встал на этот скользкий путь. Почему это произошло – шут его знает. Может он задумался на каком-нибудь авиапредставлении и увидел, что самолёт его здорово похож на этажерку? Они ведь все тогда были именно такими. Может его тут и осенило? Действительно – летит низко, медленно… Можно взять пулемёт, прицелиться получше – и нет страшного аэроплана и его пилота тоже нет. Жутковато как-то выглядит такая перспектива. Вот, если бы он ещё и невидимым был. Так – трещит что-то в воздухе и всё. Не прицелиться в него, ни вообще понять, что такое трещит. Да ведь не так уж это и сложно на самом деле. Что там видеть? Крылья, гондола для пилота, хвостовое оперение немного… можно попробовать. Нужно – война на носу.

Вскоре в одном журнале появляется сообщение о том, что «на Гатчинском аэродроме испытывался недавно «Фарман», покрытый особым прозрачным эмалитом по способу спортсмена, авиатора и предпринимателя В.А. Лебедева. Особенность этого «Фармана» заключается в том, что аппарат даже на сравнительно небольшой высоте делается почти невидимым и о его присутствии можно догадаться только по шуму мотора… Опыты будут продолжены, и если дальнейшие испытания будут тоже удачны, предполагается покрыть этим эмалитом и военные аэропланы». Речь скорее всего здесь шла о «Фармане-IV». Вот о таком:

Эта первая попытка закончилась довольно быстро – материал оказался слишком тонким и слишком непрочным. У нас это дело после опытов Лебедева отложили в долгий ящик. Да и время вскоре наступило такое, что стало не до сомнительных опытов. Сначала началась война, потом грянула Революция. Вот таким был Лебедев в это грозное время:

Именно этот гражданин гражданской наружности и был Самым Первым в этом деле. И он первым понял, что овчинка выделки не стоит. Но зато сама идея невидимого аэроплана уже прочно зацепилась за извилины в мозгах изобретателей. Никто не сможет сейчас уверенно сказать – узнали немцы с французами об опытах Лебедева или сами пришли к этой идее, но они тоже экспериментировали – это точно.

Уже во время войны французский «Вуазен» атаковал немецкий «Авиатик» и таки сбил его с голубого простора на грешную землю. Причём тот даже ухом не повёл пока по нему не начали щёлкать пули. Причина такой беспечности была простой – а не заметил немец коварного француза. Тот был почти незаметен… вот ведь какие чудеса. Сообщил об этой сногсшибательной новости американский журнал «Scientibit Аmeriсаn». Нужно думать – не без намёка своим творцам лётной техники. Американцы этим заинтересовались, ну а уж немцы так вообще взялись за дело со всей своей немецкой серьёзностью. Вскоре вездесущая пресса озвучила секрет новации. Дело было простым – тот самый «Вуазен» был вполне обычной конструкции. То есть вот такой:

Силовая рама из алюминиевых профилей и проволоки, обтянутая тканью с пропиткой лакокрасочными материалами или фанерой в особо ответственных местах. Вот эту самую ткань и заменяли на прозрачные материалы. Новый материал представлял собой соединение целлюлозы и уксусной кислоты. Его назвали «целлоном». В принципе получилось неплохо – не горит, мягкий и гибкий почти как резина, на газолин не реагирует. Однако неплохо начавшись эти опыты у французов потихоньку заглохли. Немцы, помучавшись с технологией надёжного соединения обшивки с несущим каркасом, тоже это дело бросили. Хотя кое-каких успехов они тоже, по-видимому, добились. Во всяком случае российский «Вестникъ Х армии» сообщал об опытах немцев в этом направлении в 1915 году.

Однако это был ещё не конец. К идее невидимого самолёта вернулись в СССР в 1934 году. На первые опыты выделили немного денег и самолёт Поликарпова У-2. Обшивку «кукурузника» заменили на целлон. С ним особо не заморачивались – использовали то, что проще и быстрее. То есть механические свойства были плохие, а прозрачность относительная. Полетали, посмотрели, показали начальству. Даже в этом первичном состоянии самолёт-невидимка произвёл положительное впечатление. Исследователям выделили средства на дальнейшую работу. Для опытов выделили спортивный самолёт Яковлева АИР-3 (по другим сведениям – АИР-4):

Для этого пришлось несколько изменить силовую конструкцию самолёта в связи с тем, что обшивка у него была частично «работающая». Сделали. Теперь самолёт стали называть «ПС», то есть «прозрачный самолёт». В середине лета 1935 года всё было готово и можно было приступать к полётам. Свидетели рассказывали потом об этом событии с долей мистицизма. В этих рассказах фигурировал некий «товарищ Дунаев». Ни звания, ни должности, ни даже просто имени-отчества… просто – товарищ Дунаев, которого привёз армейский «Бьюик» под управлением шофёра с «кубарями». Ужас. Особенно с учётом того, что для «товарища Дунаева» оперативно выделили отдельную комнату в общежитии комсостава. В комнату срочно провели телефон. Интрига после этого только нарастала.

На аэродром привезли детали самолёта, тщательно укрытые от любопытных глаз чехлами. После сборки зрителям предстал обычный вроде бы лёгкий крылатый трудяга. Вот только обшивка трудяги ярко блестела на солнце, что уже было неожиданным – самолёты в то время нечасто полировали. Выглядело это вот так:

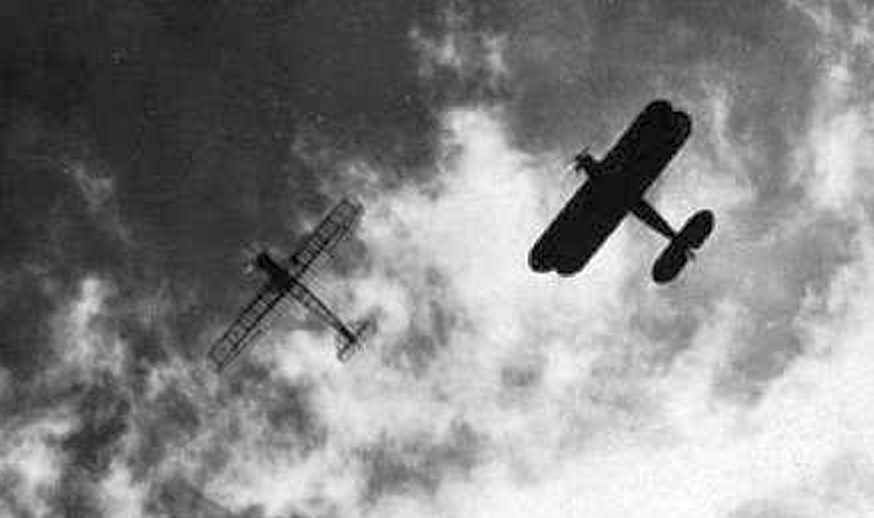

«От винта!» – «есть от винта!»… сизый выхлоп и начинаются чудеса! С ростом оборотов самолёт вдруг начал истаивать, растворяться в воздухе. За взлётом следили уже исключительно по звуку мотора. Два сопровождающих самолёта. На одном из них – кинооператор. На земле тоже кинокамеры, фотоаппараты. Смотрят, ищут… нет ничего – пустое небо! Мистика.

Официальные отчёты об испытаниях выглядят не так загадочно, зато намного информативнее. Загадочным «товарищем Дунаевым» был скорее всего профессор С.Г. Козлов, который активно занимался этой проблемой. Однако есть вариант, что под этим псевдонимом выступал Вадим Борисович Шавров – известный авиаконструктор, создавший в 1932 году легендарную летающую лодку Ш-2 (АШ-2), которая находила применение в нашей стране до середины шестидесятых годов:

Однако здесь он решал другую задачу. Продолжалась работа над невидимкой по всем направлениям. Материал покрытия к тому времени уже использовали другой. Его сделали французы и назвали «родоидом». Получилось что-то типа оргстекла. Замена была вызвана тем, что выявилась неприятная вещь – целлон со временем желтел, теряя прозрачность, а ещё под действием влаги начинал идти морщинами в слабо натянутых местах.

Испытания нового самолёта выявили заметное снижение заметности даже при высоте полёта около 150 метров. Причём в любую погоду. Облака или нет, но детали конструкции выглядели не чёткими, а временами пропадали совсем. Фотографии тоже делали для сравнения:

Шавров был ещё и историком авиации. В своей книге он упоминал самолёт-невидимку. Там он отметил, что силовые балки были покрыты зеркальной амальгамой. Кроме этого, крупные детали типа капота двигателя, колёс и прочего были покрыты белой краской с алюминиевой пудрой и покрыты лаком. В общем сделали, всё что могли и предусмотрели тоже всё, что могли. И вроде бы результат получился неплохой, однако и эти опыты тоже были через некоторое время прекращены. Подвёл французский родоид. Со временем он терял прозрачность, становился хрупким. Подходящей замены ему не было. На том всё и закончилось.

Наступали другие времена. Уже появились первые радары, и визуальная заметность уже не казалась такой уж важной. Начинались первые опыты с радиопоглощающими покрытиями, а это уже совсем другой уровень и другая тема…