Бури в Крыму

Автор: Евгений КрасВо время большого праздника явили миру знамя одной из самых романтичных и героических организаций нашей страны. Это знамя ЭПРОН:

Стильно. Очень соответствует времени. Да и вообще… для тех, кто понимает. ЭПРОН – это ЭПРОН!

Тогда, да и сейчас, хоронить Россию во всём «цивилизованном мире» было хорошим тоном. Очень умные людоеды в очень модных и дорогих костюмах деловито решали, кому какой кусок достанется от мёртвого тела уничтоженной страны. Однако страна оказалась намного живее, чем казалась. Она сумела стряхнуть со своих просторов набежавших со всего мира «спасителей», забрызганных человеческой кровью с головы до ног. Теперь усталые Победители стояли на руинах своей жизни и прекрасно осознавали, что будут ещё попытки – на всех границах были только враги. Да и внутри не все были друзьями. Но всё же теперь настало время жить, хотя жить было особо негде и не на что. Наступило время нового подвига. На этот раз нужно было не просто восстановить утраченное, а создать новое. Планы людоедов никуда не исчезли – они ведь просто выжидали, когда израненная Русь умрёт сама. Даже разногласия на время были забыты.

В 1923 году совсем небольшая группа инженеров направила своего представителя в ОГПУ. Да, именно так. Это сейчас пытаются рассказывать о «зверствах» этой организации, а в то время в сложных ситуациях все шли именно к ним. Для людей, желавших действовать, именно ОГПУ выглядело самым привлекательным органом. Самым надёжным, самым честным, самым организованным. Именно ОГПУ Владимир Сергеевич Языков предложил создать под своим крылом организацию, для поиска сокровищ «Чёрного Принца», затонувшего шестьдесят девять лет тому назад в Балаклавской бухте Севастополя. Слухи о том, что на борту этого пароходофрегата находятся около полумиллиона фунтов стерлингов в золотых монетах, будоражил умы кладоискателей уже давно. Эти сокровища уже искали, но так и не нашли. То есть с точки зрения здравого смысла это была чистой воды авантюра. Особенно с учётом того, что речь шла о выживании страны. Денег просто не было. Нисколько. Было о чём задуматься «железному Феликсу». Что за мысли были у революционного правительства, какие аргументы выдвигал Языков – то неведомо, но решение было принято – так родилась «Экспедиция подводных работ особого назначения» – ЭПРОН. Документ о создании подписал заместитель Дзержинского – Генрих Ягода. ЭПРОН останется под крышей ОГПУ вплоть до 1931 года, между прочим, и командовать там будет бывший царский офицер Захаров-Мейер (большевик с 1918 года).

Работа началась практически немедленно. Инженером Евгением Григорьевичем Даниленко (при участии САМОГО Шухова) был создан для этого специальный подводный снаряд:

Он вмещал в себя экипаж из двух человек и был оснащён манипуляторами. С его помощью корабль вроде бы нашли, но со дна было поднято всего семь золотых монет. Информацию засекретили, но работа ЭПРОНа не прекратилась. Организацию переориентировали на подъём судов, место гибели которых было известно точно. Часть кораблей и судов поднимали, чтобы отремонтировать и ввести в строй. С других снимали ценное оборудование, груз. Часть судов просто уходила как металлолом. Забавно, что история поиска клада «Чёрного Принца» тогда тоже имела своё продолжение. Право на поиски было продано японцам за 300 тысяч рублей. Они славно потрудились пару лет и… ничего не нашли. С тех пор больше никто золото с корабля не искал.

А вот ЭПРОН нашёл много чего. И хотя это было и не золото, но всё же. Иногда вообще находки были интересные. Например, в трюмах грузового парохода «Уорк Пайк» нашли несколько тонн… ароматизированного мыла. Пролежав несколько лет под водой, оно не испортилось. А чо?! Пригодится молодой стране. Находили бутылки с коньяком, ящики с посудой. Тоже неплохо – в разрушенной стране всё было в дефиците. Что уж говорить о поднятых со дна тракторах, автомобилях, станках и другом оборудовании. ЭПРОН не просто отбил затраченные на него деньги, но приносил весьма ощутимый доход и постоянно расширял область своей деятельности. А ведь началось всё с одного-единственного корабля. Точнее – с легенды про этот корабль, которая началась в один из самых загадочных периодов жизни нашей страны, который все поминают, как Крымскую войну. Хотя размах боевых действий тогда был куда шире Севастополя и Крыма. Да и события, произошедшие в то время, были намного сложнее, чем это описывают сейчас.

Я вот всё время думаю, что Первую мировую войну зря так называют. На самом деле по настоящему первой мировой была война начала 19 века. Именно тогда, в 1812 году, в нашу страну за порцией увесистых тумаков явились войска всей Европы под руководством одного корсиканца. Пушки тогда гремели от Кавказа до северных морей. Но и потом спокойнее не стало… Запад толкал впереди себя Турцию. Турки закрыли Босфор, и русская армия перешла в атаку на Кавказе и в Европе. Туркам пришлось уступить России в обоих местах, но они не успокоились. К тому же под их властью оставались славянские народы Европы, и турок бесила поддержка их борьбы за свободу со стороны России. Была в деле и третья мощная сила – европейцы. Они очень боялись потерять свою власть… боялись Россию.

Очередной кризис грянул в 1853 году – Османы передали Вифлеемский храм Иерусалима католикам. России это не понравилось. К тому же османы так и не открыли Босфор – напомнили и об этом. Турки ответили отказом. Русские войска перешли границу с Османской империей на Дунае. Турецкий черноморский флот формально превосходил русский по всем статьям, но всё же был уничтожен под Синопом. Европа открыто выступила на стороне своей служанки Турции, и в 1854 году европейский объединённый флот появился под Одессой, Очаковым, Николаевым. Евротурецкая банда пыталась высадить десант под Одессой, в тылу наших войск, но эта попытка провалилась. Одесса выдержала удар. Европейский флот понёс потери и вынужден был сосредоточить внимание на Крыме. Наши также вынуждены были соблюдать осторожность – движение на запад прекратилось. Войска снова были отведены за Дунай.

В Европе наступил некоторый ажиотаж вокруг боевых действий, и в евротурецкую банду вступало всё больше желающих пограбить. Многие государства, которые формально в боевых действиях не участвовали, помогали бандитам, как только могли, рассчитывая на богатую добычу или просто торговали с теми, кого считали сильнее. Это было логично на самом деле – в тот момент на стороне евротурецкой банды был не просто численный перевес сил, он был подавляющим. Особенно с учётом «помощников». Вот для иллюстрации цитата от находившегося под осаждённым Севастополем торгаша из США Джорджа Ф. Трейна: «Я насчитал около пятисот судов под флагами чуть ли не всех западных держав… Совсем рядом стояли три превосходных творения северных судостроительных верфей; на их бизань-мачтах был поднят французский триколор, но на грот-мачтах развевался наш звездно-полосатый стяг. Затмив своим сдержанным величием гордый 100-пушечный «Naроlеоn III» французов и могучий «Agamemnon» англичан, наш «Great Republic» казался настоящим флагманом союзного флота. «Great Republic» капитана Лаймбюрнера, «Queen of Clippers» капитана Зерега и «Моnаrсh of the Sea» капитана Гарднера были ошвартованы по соседству; никогда прежде не испытывал я такой гордости за родину, как при виде этих величественных клиперов из Нью-Йорка»… Эк его распирает.

После неудачи под Одессой В 1854 году на защиту интересов Османской империи на Дунае высадился франко-английский десант численностью до 50 тысяч штыков к имеющимся у турок 150 тысячам бойцов. Русской армии численностью около 80 тысяч человек пришлось оставить Бессарабию. Хорошо сделали. Можно даже сказать, что нашим тогда повезло, ведь на оккупированной туркоевропейскими войсками территории вспыхнула эпидемия холеры. Плохо у цивилизованных захватчиков оказалось с санитарией.

На Кавказе у англичан с турками тоже дело не задалось. Обученные французами и англичанами турецкие войска имели трёхкратное численное превосходство и хорошую выучку, но проиграли целый ряд сражений, важнейшим из которых был бой при Кюрюк-Дара. В качестве небольшого раздражающего фактора практически в тылу наших войск начиная с 1853 года действовали отряды Шамиля в количестве более 10 тысяч бойцов, но их действия имели в основном чисто бандитский характер (а что ещё хотеть от бандита?) и серьёзной роли в войне не сыграли. Не помогли туркам и новейшие нарезные ружья, которыми их в изобилии снабдили европейцы. Что вполне может быть и понятно.

Практически везде именно появление нарезного оружия в европейских армиях называют одним из главных факторов, повлиявших на результаты войны. Типа «отсталый» и «прогнивший» режим и прочее. Однако, если посмотреть на вопрос без горячности, то есть просто посчитать количество таких вооружений в нашей армии и у наших противников, то окажется, что нарезного оружия у турецкоевропейских войск было ненамного больше, да и появилось оно в заметных количествах уже ближе к концу боевых действий. Не учитывают «специалисты» и недостатки первых образцов нарезного оружия. А они были очень серьёзными. Это и очень низкая скорострельность, и сложность в обращении, и низкая живучесть нового оружия. В то время уже шли эксперименты с казнозардными ружьями, но до массового их применения было ещё дальше. А во время Крымской войны куда важнее оказалась высокая плотность огня на поле боя. В общем разговоры о преимуществах первых нарезных образцов сильно преувеличены. В конце концов «штуцеры» были и у наших бойцов (а по результатам боёв их стало намного больше за счёт трофеев), но заметной роли они не сыграли. Зато в Кавказских сражениях по разгрому турецкой армии в серьёзных количествах нашими войсками применялось ракетное оружие, залповая стрельба из которого производила на турок деморализующее действие. Да и потери от него они несли не слабые.

Разгромив главные силы турок при Кюрюк-Дара, русские войска двинулись дальше и захватили в 1855 году крепость Карс, считавшуюся неприступной. Это открывало путь на главный оплот турецких войск на Кавказе – Эрзерум. Там находилась ставка фактического командующего турецкой армией – Уильяма Фенвика Уильямса, занимавшего пост «советника» при «парадном» турецком военачальнике:

Вообще в турецкой армии было немало европейских офицеров. Были и рядовые бойцы. В основном это были наёмники из поляков и венгров. Многие из них даже приняли ислам и, благодаря этой небольшой потере, смогли занять офицерские посты в турецкой армии.

Ещё одна битва произошла на восточных берегах империи. Ещё в сороковых годах девятнадцатого века англичане, в край охреневшие от самодовольства, победив в «опиумных войнах» Китай, стали активно посещать Петропавловский порт. Это были главном образом китобои и торговцы, но офицеры, служившие на этих берегах, всё поняли верно – это разведка. В 1948 году губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв предпринял ряд серьёзных мер по усилению русского присутствия на всём Дальнем Востоке. Была укреплена и Авачинская губа. Устанавливались береговые батареи. Командующим гарнизоном Петропавловска он назначил опытного, смелого и очень энергичного офицера – капитана второго ранга Василия Степановича Завойко:

В 1853 году Завойко уже генерал-майор в должности губернатора Камчатки. К лету 1854 года «тучи сгустились» настолько, что Завойко попросил Ивана Николаевича Изыльметьева, капитана, зашедшего по необходимости в порт 58-пушечного фрегата «Аврора» задержаться в гостях подольше. Уже столкнувшийся с англичанами капитан согласился. Ещё в порт прибыла бригантина «Двина». Пушки и экипажи этих кораблей сильно и вовремя усилили гарнизон порта. Вместе с казаками-добровольцами его численность составила около одной тысячи человек. Срочно возвели на опасных направлениях новые укрепления. На них установили снятые с левых бортов «Авроры» и «Двины» орудия:

Орудия с их правых бортов держали под прицелом вход в бухту. Всё было готово, но бой обещал быть не простым.

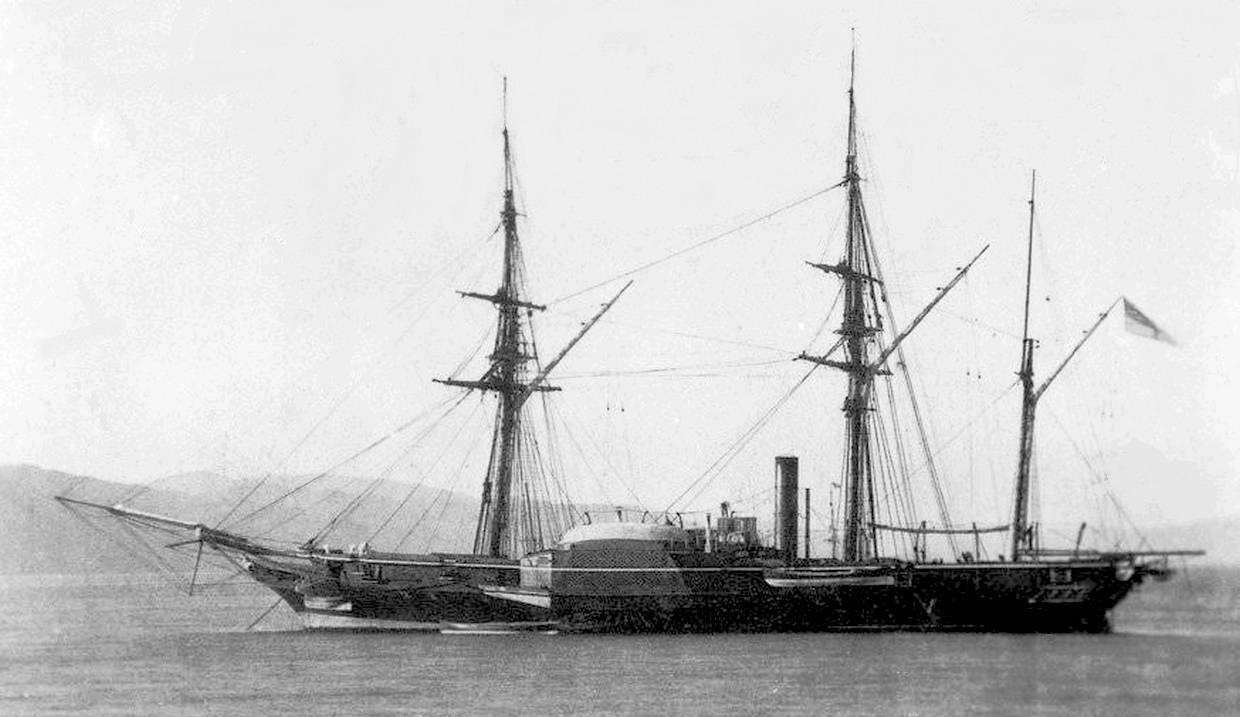

Против них выступили аж два контр-адмирала: от Англии это был Дэвид Пауэлл Прайс, а от Франции – Фебрие де Пуант. У них имелось шесть боевых кораблей, на которых было две тысячи двести военных моряков и около 500 морских пехотинцев. Преимущество в численности и в артиллерии опытных европейских военных не расслабили и начали они с разведки. Для этого на пароходофрегат «Вираго» повесили американский флаг и направили его в порт. Сам контр-адмирал Прайс был в этот момент на фрегате. Англичане осмотрелись и быстренько ушли в море, увидев направляющуюся к ним шлюпку с русскими военными. Теперь два контр-адмирала с досадой узнали, что оборона порта усилилась, а наши узнали, что враг у ворот. Вот, кстати, он – «Вираго»:

Ну, это так… к слову. Гораздо интереснее выглядит здесь неожиданно случившаяся вдруг смерть Прайса. Доброкачественной информации об этом событии очень мало и поэтому это всё крайне загадочно. Самая часто встречающаяся версия гласит, что английский контр-адмирал застрелился после провала штурма Петропавловска. Однако некоторые специалисты говорят о том, что адмирал погиб ещё до начала штурма. Мало того, говорят, что первое странноватое нападение было прервано именно смертью Прайса. Действительно, европейцы начали с того, что приблизились к нашим позициям и немного постреляли. Получив выстрелы в ответ, они огонь прекратили и снова удалились на безопасное расстояние. Вот, в связи с этим необычным ходом и выдвигается версия, что это было связано со смертью Прайса. Ну, не знаю… мне это думается так, что европейцы провели операцию для выявления возможных скрытых боевых позиций противника. Разведка боем. Очень грамотно.

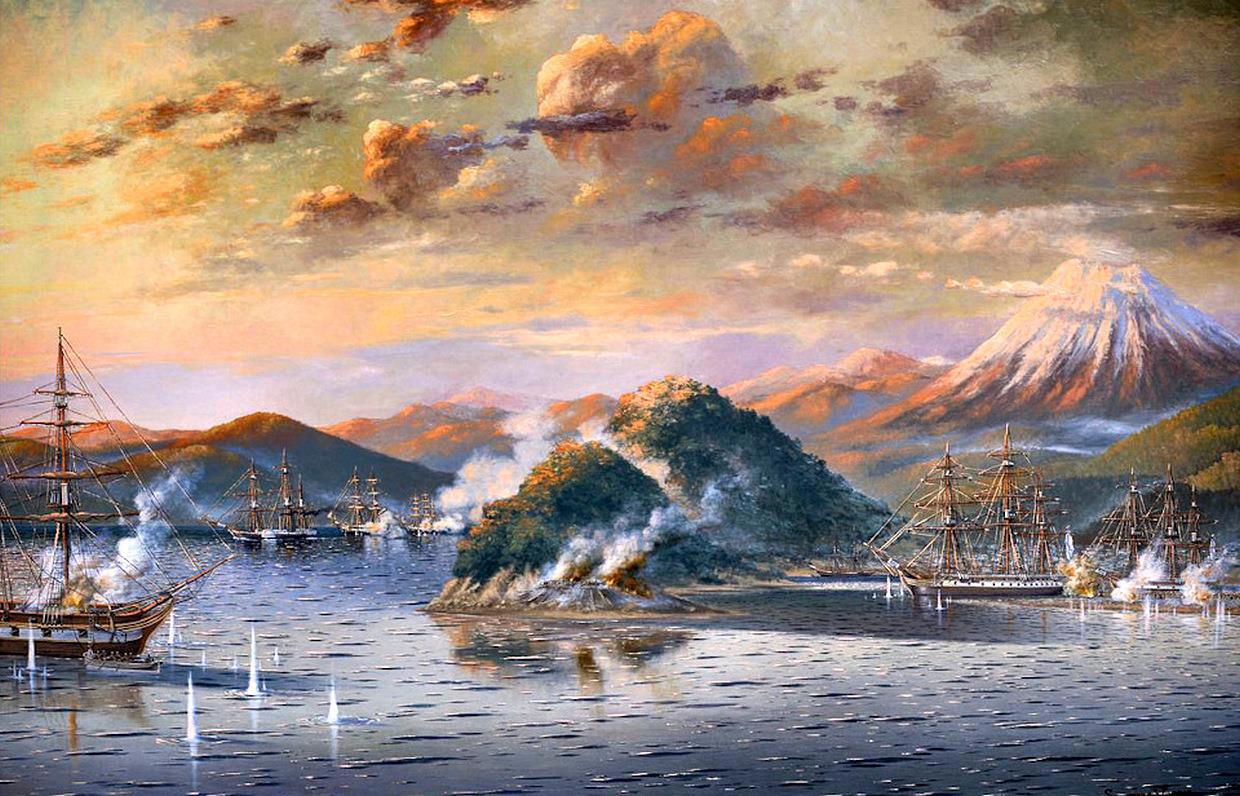

Художники в своё время постарались и продемонстрировали своим потомкам, как дело было. Например, вот на этой картине видны на переднем плане женщины и дети, которых приказали вывести из города от пальбы подальше:

Да, красивая картина. Особенно хорошо удалось показать резкое противоречие между бескрайним небом, живописными скалами и происходящими событиями. Действительно, выстрелы пушек на этом поле кажутся какими-то совершенно лишними и мелкими по сравнению с величественной красотой вечной природы. Однако у защитников города настроение было совсем иным. В этот ясный августовский день враг напал на их дом, и они готовы были объяснить европейцам, что они зря затеяли вот это:

В результате перестрелки фрегат «Президент» получил повреждения. Дело было к вечеру. На этом первый этап был закончен. С утра начались главные события. Враг открыл шквальный огонь по нашим береговым батареям. Особенно досталось батарее номер один, на которой находился сам Завойко. Восемь пушек на берегу против 80 на вражеских кораблях! Не легче было и на батарее номер четыре. Очень тяжёлый бой:

В результате нашим бойцам пришлось вывести из строя орудия и, прихватив оставшиеся боеприпасы, отойти. Чтобы не рассказывать много, лучше покажу схему боя:

После того, как наши отошли, на пустые позиции четвёртой батареи высадился десант из французов. Это был первый успех, и французы подняли над батареей свой флаг и восторженный шум. Эти действия не остались без внимания англичан. Правда они не очень чётко разобрались в ситуации и… открыли огонь по союзникам. Бывает. К обстрелу французского десанта с удовольствием присоединились комендоры с «Двины» и «Авроры». Под этот шум в контратаку рванулись 130 бойцов со стороны второй батареи. Десант французов численностью 600 человек быстро погрузился в шлюпки, захватив своих убитых и раненых, и отчалил с этого нехорошего места. На этом бой был закончен.

На следующий день европейцы ремонтировали свои корабли и готовились к продолжению боя. С утра всё началось снова. На этот раз основной огонь враги сосредоточили на батарее номер три. Все орудия батареи были разбиты, половина расчёта была выведена из строя. Героически погиб командир батареи лейтенант князь Максутов. Однако попытка высадить десант огнём батареи был сорван. Противник снова понёс тяжёлые потери – был разбит катер с десантниками. Новую попытку высадить десант провели англичане вместе с французами у батареи номер шесть. Но там около тысячи десантников наши встретили картечью и заставили отойти к сопке Никольской. После этого в атаку вверх по склону пошли все, кого смог собрать Завойко – около 350 бойцов. В результате десант был сброшен в море с крутого берега в самом прямом смысле слова:

Англичане и французы проявили мужество, собрав под огнём в шлюпки всех своих убитых и раненых. Во время атаки наши понесли тяжёлые потери – 34 бойца погибли. Но они уничтожили около 400 англичан. Много было и раненых. Нашими было также захвачено много оружия и вот это знамя английских морских десантников:

На этом боевые действия на Дальнем Востоке были завершены. Для захватчиков они были очень печальными. Потеряв много солдат и матросов, объединённая эскадра была вынуждена просто уйти ни с чем. Однако самой главной и самой загадочной потерей в этой авантюре был главарь эскадры – контр-адмирал Прайс. Основные версии получаются примерно такие. Главная – офицер застрелился, не выдержав позора. Очень поэтично, хотя и не очень реально. Что-то других таких порывов среди английских офицеров замечено не было. Вторая версия заключается в том, что англичанин погиб, случайно выстрелив в себя из пистолета, когда готовился к бою. Не надёжнее первой, нужно сказать. Во-первых, вряд ли офицер такого высокого ранга сам стал бы заряжать своё оружие – денщиков у него должно было быть с избытком. Да и вряд ли опытный офицер мог настолько неумело обращаться с оружием. Хотя в принципе возможно. Остаётся ещё третья версия – офицера убил кто-то из его окружения по причинам, не связанным со штурмом. Да. Холмса с ними не было. Похоже, что эта смерть так и останется тайной. Хотя, думается, что у местных творческих людей найдётся и четвёртая версия… может это дело рук какого-нибудь «попаданца»? А? Жаль пуля не сохранилась – вдруг она от ПМ?

Теперь можно посмотреть, что происходило на другом конце страны. Там англичане тоже очень хотели повоевать. Была попытка предпринять решительные действия у Соловецкого монастыря. Подойти к берегу и высадить десант помешало мелководье. Именно так сейчас говорят сами англичане, что не удивительно – нужно же как-то свой провал оправдать. Но также говорят и у нас, что меня немного озадачивает. Действительно никто не знает, что десантные операции в то время осуществлялись на шлюпках и катерах, для которых мелководье не помеха? На Дальнем Востоке и на юге тоже было мелководье, однако оно почему-то высадке десантов не помешало. На мой взгляд англичанам помешали пушки Соловецкого монастыря и их расчёт из монахов, часть из которых в миру были людьми служивыми. К двум сотням монахов привлекли к обороне полсотни инвалидов, три сотни паломников и два десятка заключённых. Этому воинству англичане предъявили ультиматум о сдаче и получили отказ от настоятеля монастыря. Бой так не состоялся – два английских фрегата постреляли, поломали ворота, сами получили повреждения от ответного огня. С тем и ушли.

Мощная англо-французская эскадра подошла к самому Санкт-Петербургу. Англичане с французами активно старались втравить в войну Швецию и спровоцировать бунт в Польше. Однако с всем этим ничего не вышло. Поляки бунтовать не захотели. Шведы тоже воевать не пожелали. И те и другие прекрасно понимали, что «благородные европейцы», если дело будет плохо, просто сбегут, а вот им бежать некуда, и Россия придёт к ним обязательно. Русский флот тоже в море выходить не собирался, а высаживать десант было бы просто самоубийством. Во-первых, в этом районе было сосредоточено около 250-ти тысяч русского регулярного войска, а во-вторых, берега были прикрыты свежеизобретёнными в России морскими минами. Постояли и ушли. Впрочем, не просто ушли – пограбили рыбаков, купцов и прибрежные посёлки на островах, захватили крепость Бомарсунд на Аландских островах (через год её просто вернули). Были попытки других десантов, но они провалились.

Пытались европейцы повоевать и у Архангельска. Подошли к городу Онега, но на решительные действия не решились. Естественно (для европейцев) пограбили прибрежные посёлки. Случилась там всё же у наших ещё одна потеря.

Был на Кольском полуострове городок Кола с населением в 745 человек. Из них 50 человек – команда инвалидов под началом лейтенанта Бруннера. Перед самыми грозными событиями туда завезли сотню ружей и заряды к ним. Всё. Укреплений у городка не было, но берега были крутыми, хотя до крутизны жителей им было далеко. В августе 1854 года к побережью подошёл английский пароходофрегат «Миранда». Английский капитан послал требование о сдаче и занялся промером глубин и установкой бакенов. Капитана, разумеется, послали с его ультиматумом вместе, а бакены ночью сняли. Не способных носить оружие лейтенант убрал из города в надёжное место. Англичане попытались высадить десант, но натолкнулись на дружной ружейный огонь инвалидной команды и добровольцев из местных. Десанту пришлось вернуться на корабль. На следующий день англичане начали обстрел пустого городка из корабельных пушек и ещё раз попытались высадить десант. Десанту снова пришлось вернуться под огнём. В результате обстрела возник пожар, в котором часть домов сгорела. В этом пожаре сгорел уникальный 19-главый деревянный Воскресенский собор 17 века. Потерь среди местных не было. В английской прессе это описали, как эпическую победу. Понятно – других-то всё равно не было.

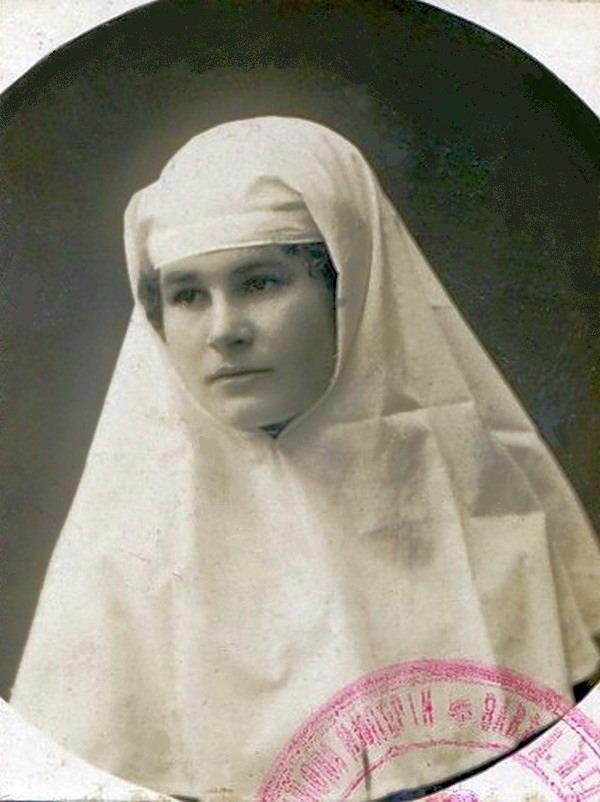

Однако самые главные события той войны произошли, разумеется, в Крыму. Я про это уже писал в своей заметочке «Бой в Крыму, всё в дыму» (https://author.today/post/11673 ) и немного зацепил эту тему в заметочке «Как оно там было и что происходило» (https://author.today/post/11787 ). Поэтому особо на этой теме останавливаться смысла не вижу. Хотя события, которые там происходили, нашли в своё время очень широкий отклик во всех сферах жизни страны. Например, именно при обороне Севастополя появились в рядах армии «сестры милосердия». Самой яркой звездой здесь была Маша Севастопольская:

Хотя правильнее было бы назвать это возвращением исконно русских традиций в общественную жизнь, которая была очень сильно подпорчена к тому времени западным влиянием.

Критика военных действий и так называемой «технической отсталости» России в тот период по разным причинам сильно искажена и местами непропорционально преувеличена. Причиной в давние времена, по всей вероятности, была смена власти, которая произошла как раз в этот период. Ведь с безвременно ушедшим Императором «ушли» и его ближайшее окружение. Пришло новое поколение, которое принялось усиленно охаивать предшественников, чтобы на этом фоне выглядеть привлекательнее… ничего в этом мире не меняется. Что ж говорить о пришедших ещё позже к власти «большевиках»? Они это направление «расширили и углубили» со всей пролетарской решительностью. Сейчас дело дошло до вообще маразматических размеров. В одном интернетовском опусе недавно прочитал, что потери русской армии при обороне Севастополя составили… полмиллиона бойцов! Во всей русской армии в то время было чуть больше миллиона человек, включая «инвалидов», тыловые подразделения и нерегулярные части. На самом деле потери были в пять раз меньше и намного меньше, чем у союзников.

Причины высоких потерь у союзных армий были разными. Среди них было бы очень полезным отметить взвешенную политику России именно в области вооружений. Безудержное стремление западных держав быстро перейти к самой передовой технике, густо замешанное на самом деле на банальной коррупции (скорее всего), сыграло с их солдатами злую шутку. Про нарезное оружие я уже упоминал достаточно подробно. Очень низкие характеристики паровых машин того времени заставляли наше армейское руководство очень осторожно внедрять эту новацию во флоте. У нас были на службе пароходофрегаты и паровые канонерские лодки, но вот линкоров не было совсем. Уничтожение турецкого флота при Синопе, другие бои убедительно показали, что время паровых машин ещё не наступило решительно и бесповоротно. В то же время в части вооружений Россия оказалась гораздо прозорливее, чем её враги.

На вооружение русского флота активно принимались бомбические орудия, которые в боевых условиях часто играли решающую роль. К началу войны таких пушек в русской армии оказалось в достатке. Положительную роль сыграло насыщение армии ракетными установками системы Константинова. Дальность стрельбы из них достигала 2,6 км. Точность была при этом не очень высокой, но при тогдашней тактике построения войск плотными колоннами это было далеко не самым важным недостатком. Зато они были намного мобильнее ствольной артиллерии и наносили большой ущерб при залповой стрельбе по площадям. Очень полезным было ракетное оружие и в системе береговой обороны. Были изобретены и активно внедрены морские мины. Именно высокий уровень развития этих оборонительных систем не позволило европейским флотам сделать что-то решительное на Балтике. Это было для них смерти подобно.

В период боевых действий нашими специалистами активно изучались и развивались паровые машины и тактика применения паровых кораблей. Именно благодаря этим усилиям уже после окончания войны были построены десятки паровых канонерских лодок, вооружённых бомбическими пушками. Результат? Вот как его оценил французский адмирал Пено: «Паровые канонерки, столь быстро построенные русскими, совершенно изменили наше положение». Канонерки, господа! Отнюдь не линкоры изменили положение. И это было грамотно.

Ещё один расхожий штамп – Россия сама начала войну, стремясь захватить Босфор и Дарданеллы. Есть цитата Императора, сильно удивившегося по этому поводу, и я как-то раз уже её поминал. Но даже она особо не нужна для осмысления обстановки. Достаточно посмотреть, что происходило в этом нашем приграничном регионе немного раньше. В двадцатых годах здесь произошли серьёзные подвижки границ. Греческий пример всколыхнул многих, и Османская империя что называется «посыпалась». Россия, получившая протекторат над придунайскими княжествами, свободное плавание по черноморским проливам и прочие трофеи, в 1833 и в 1839 годах своими решительными действиями буквально спасла Турцию от подступавшего хаоса и даже заключила с ней военный союз. Но вот только турки такое положение оценить должным образом не смогли и уже к 1841 году ветер в турецких кабинетах резко повернул в сторону Англии. Именно это и привело к военным действиям на границах нашей страны. Европейским странам в очередной раз приснилось, что они способны стать хозяевами всего мира. Этому всегда будет мешать Россия. Помешала и тогда… Потери были, но скорее символическими. Через совсем непродолжительное время всё вернулось назад и с прибылью.

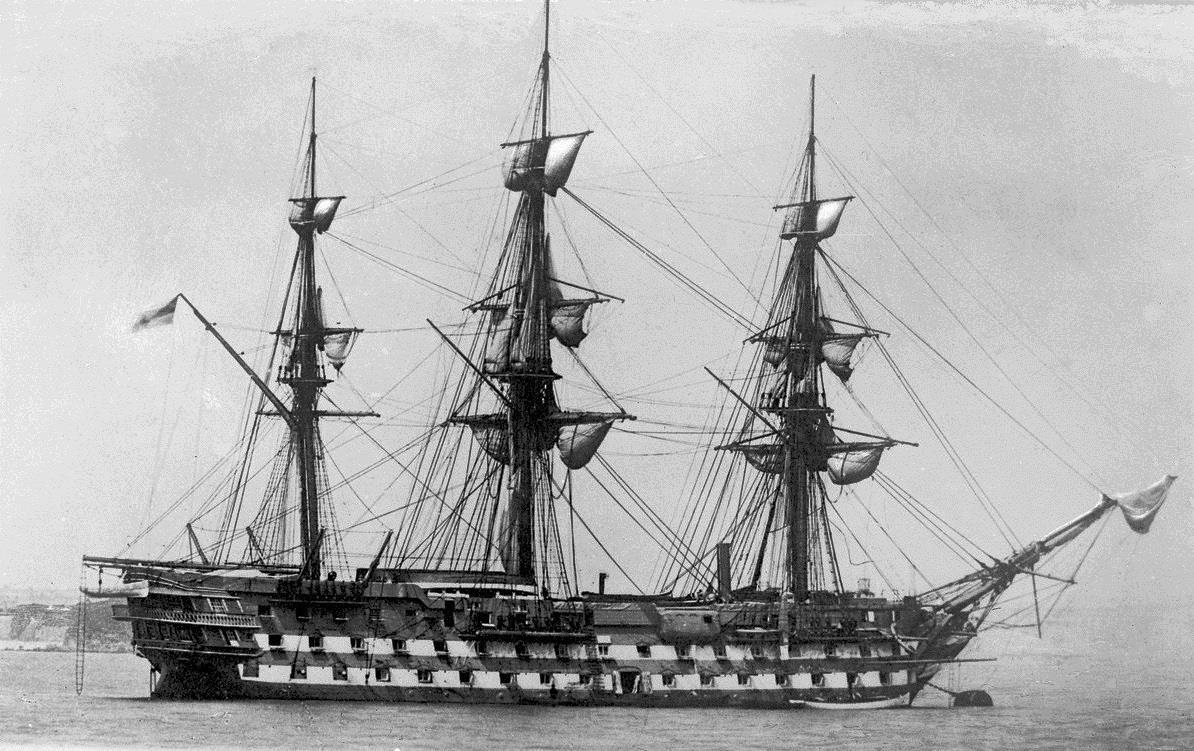

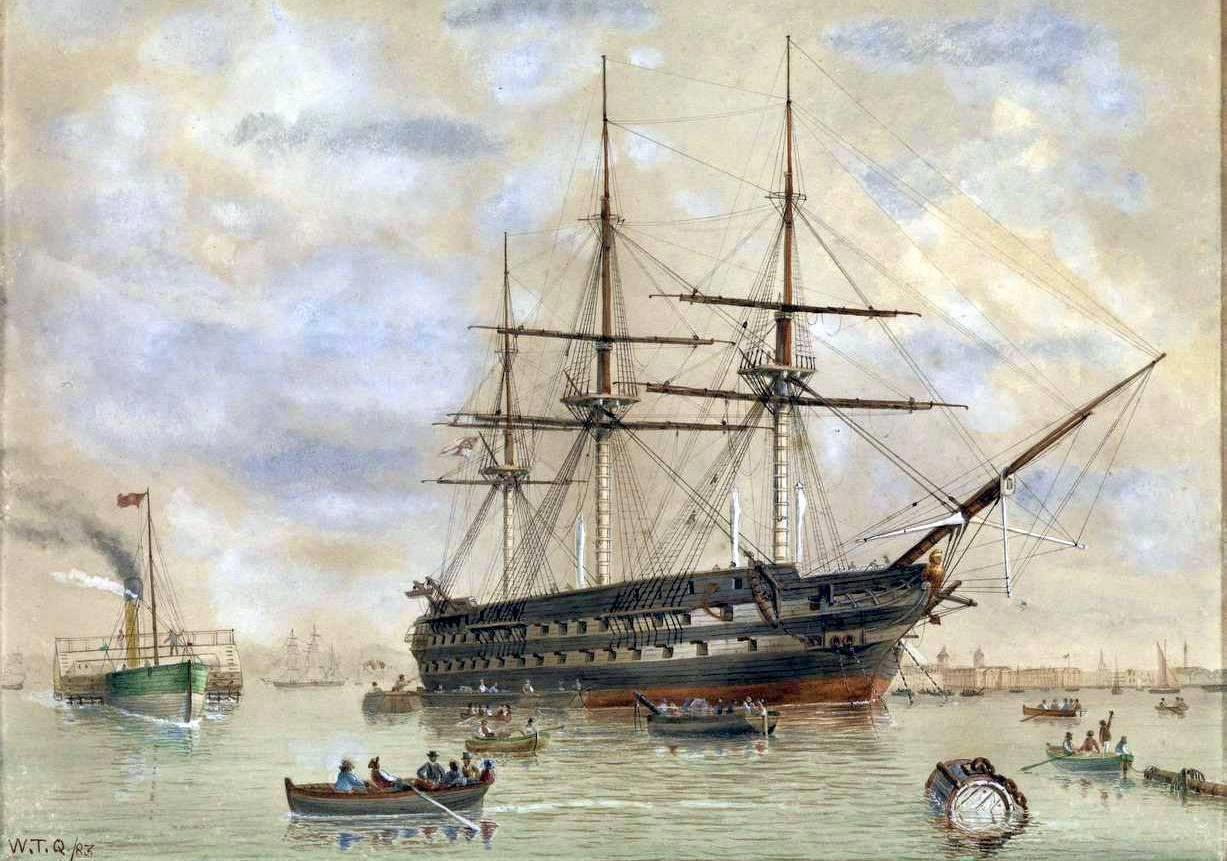

Что-то я увлёкся немного. Ушёл от темы. Я же про ЭПРОН начал говорить и про «Чёрного Принца» вообще-то. Ну да, – стояли в наших портах иноземные корабли со всего «цивилизованного мира» и готовили свои трюмы для награбленного. Среди них были новые парусно-паровые линкоры типа вот этого английского «London» 1840 года постройки:

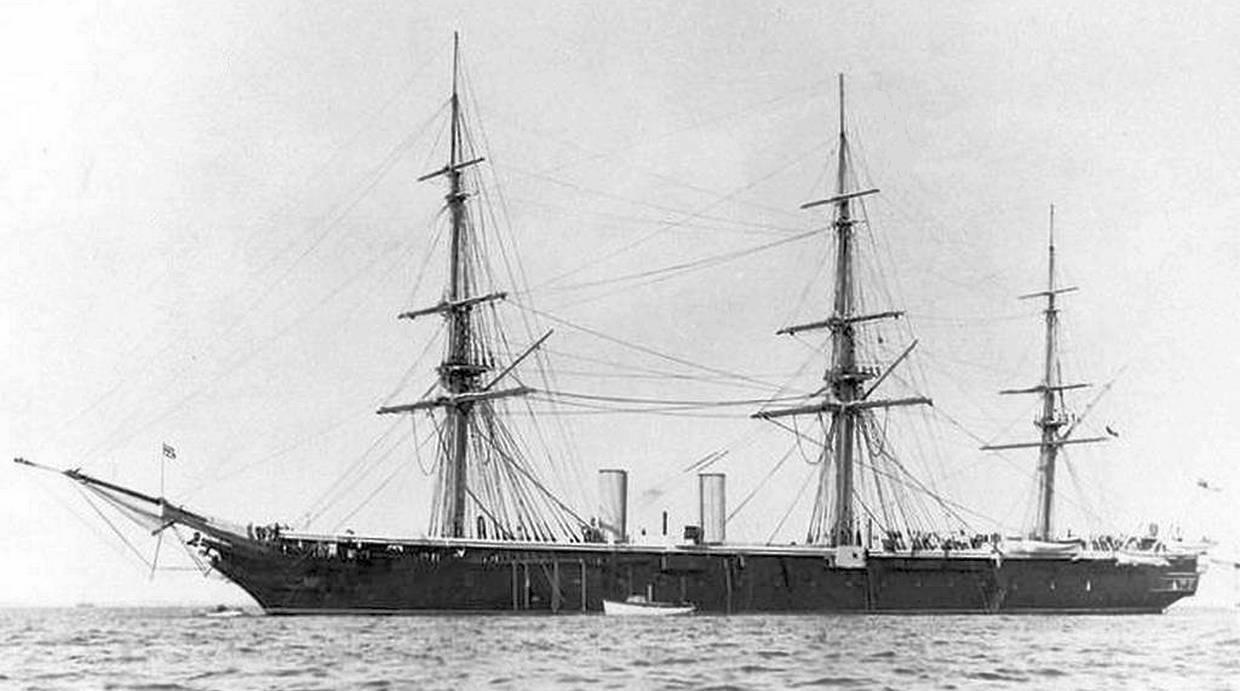

И стоял там тот самый корабль, с легенды про который начался легендарный ЭПРОН. Только назывался он просто «Принц», а почернел он намного позднее усилиями журналистов и писателей. Вот этот покойник на старой фотографии:

Занимался он транспортировкой боеприпасов, медикаментов, снаряжения и прочих военных грузов. Вёз ли он золото для получки пиратским армиям? Да шут его знает на самом деле – мнения по этому поводу разные. Ведь хотя его вроде бы даже и нашли, но ведь время-то сколько прошло – от корабля мало что осталось. Да и не все погибшие корабли до сих пор нашли и обследовали. Может и было золото, но не на «Принце». Там, на дне Черноморских бухт и побережья ещё много тайн затоплено. И периода Крымской войны тоже. И совсем не все они погибли от губительного огня русской артиллерии. Часть из них утонула от простого незнания местных условий. Вот и тогда, осенью 1854 года, Наше море, словно возмутившись обилию чужаков в своих водах, решило проявить свой крутой нрав. А кораблей чужих было очень много. Вот фотография Балаклавской бухты:

А теперь представьте себе, что вот в таких условиях на побережье обрушивается шторм. Сначала он был просто сильным, но подавляющее большинство капитанов, свято уверовавших в мощь паровых машин, остались в бухтах. Ушли немногие. Самые бывалые почувствовали неладное вовремя. Такие, например, как капитан вот этого французского линкора «Agamemnon»:

Он ушёл. Вместе с ним ушли ещё пара-тройка кораблей, но большинство остались. Вероятнее всего, что с общей организацией было не всё в порядке. Потом шторм стал очень сильным и некоторые начали пытаться уйти от греха в открытое море, чтобы переждать бурю, но было уже поздно. Разразилась чудовищная буря. В бешенных вихрях носилась ледяная крупа… впрочем, вот, как это описал очевидец: «Воздух был буквально наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями… Крыша с дома Раглана была сорвана и распластана по земле. Амбары и комиссариатские сараи были полностью разрушены и сровнялись с землей… Большие телеги, стоявшие невдалеке от нас, были опрокинуты, а люди и лошади, сбитые с ног, беспомощно катались по земле. Большое стадо баранов бросилось по дороге в Севастополь и целиком погибло под ударами смерча, который вырвал из земли и разбросал целые ряды прекрасных высоких тополей, укрывавших взлелеявшее их Балаклавское ущелье».

Корабли раскачивались среди пенных волн, цепляли друг друга мачтами, спутывали рангоут. Якоря не держали. Тонущие корабли утягивали на дно команды, грузы, находившиеся на их борту. Всего тогда погибло 59 кораблей союзников. Из них 25 были транспортниками, гружёными тёплой одеждой, медикаментами, провизией. Впоследствии, зимой, оккупантам придётся голодать в своих окопах, вспоминая утопленников. Но именно после этого события во многих армиях начали всерьёз заниматься метеонаблюдениями.

Вместе с другими в той буре утонул и «Принц», чтобы через много лет помочь появиться ЭПРОНу. Вот так всё хитро переплетено в нашем мире…